Foto LaPresse

Un anno bruttissimo

Consumi fermi, investimenti congelati, spread in aumento, occupati in calo, opere pubbliche bloccate. Il governo ha trascinato l’Italia in recessione e il 2019 sarà l’anno dell’iceberg. Perché oggi solo l’economia può mettere in crisi Di Maio e Salvini. Un’indagine sul declassamento più pericoloso: quello della realtà

I danni complessivi che potrà produrre il populismo all’economia italiana sono al momento incalcolabili. Sono però bastati soltanto pochi mesi di governo gialloverde per far aumentare lo spread e i tassi di interesse, trascinare l’economia in recessione dopo un lungo periodo di crescita, congelare i consumi delle famiglie e gli investimenti delle imprese, invertire la ripresa dell’occupazione, bloccare le opere pubbliche. Mentre su alcuni temi delicatissimi, come ad esempio il futuro del Tav Torino-Lione e dell’Alitalia, senza contare l’autonomia finanziaria chiesta da alcune regioni del nord, regna il caos assoluto. La responsabilità di questo disastro, che assumerà proporzioni via via maggiori nel prosieguo del 2019, è di chi ha vinto le elezioni a colpi di slogan “sotto la cintura”, alimentando una gigantesca bolla comunicativa costruita sulla paura dell’immigrazione e sull’odio verso la casta, nonché sull’immagine artefatta di una economia allo sfascio e di una società sempre più allo stremo delle forze. Partendo da questo racconto negativo dell’Italia, in gran parte condiviso anche da quella nostra peculiare ed affollata categoria di intellettuali “indignati permanenti” (che ha sempre criticato tanto Berlusconi quanto Prodi, tanto Monti quanto Renzi), il M5s e la Lega hanno promesso più “onestà”, un “cambiamento” epocale e allo stesso tempo interventi assistenziali a pioggia. Inoltre, è stato “criminalizzato” l’operato dei precedenti governi Pd che in realtà ci avevano portato fuori dalla crisi più forte mai sperimentata dal nostro paese nel secondo Dopoguerra.

Il nuovo esecutivo ha buttato tutto all’aria, senza che le promesse elettorali venissero mantenute, se non in versione “mini”

C’erano voluti fatica e impegno per uscire dalla recessione del 2008-09 e del 2012-13: interrotto uno straordinario ciclo positivo

Dopo aver conquistato il potere, il nuovo esecutivo gialloverde non ha avuto il buon senso di incassare il risultato del 4 marzo e di agire pragmaticamente, cioè di accompagnare la ripresa, proseguendo le politiche economiche che avevano funzionato e introducendone di proprie nuove, possibilmente sensate, per ampliare l’azione delle precedenti e irrobustire ulteriormente la crescita. E’ stato invece buttato tutto all’aria, senza che, peraltro, le roboanti promesse elettorali venissero mantenute, se non sotto forma di versioni “mini” del reddito di cittadinanza, della flat tax e di quota 100 buone solo per l’immagine e la propaganda. Il governo Conte, cioè, ha preferito rovesciare il tavolo, ha bloccato o stravolto le riforme, ha demonizzato le infrastrutture, si è scontrato con l’Europa e con un alleato storico e importante partner economico come la Francia, ha ammiccato a Ungheria, Polonia e al Venezuela di Maduro ispirandosi a quest’ultimo perfino per il nuovo progetto di riforma dell’acqua pubblica.

L'illustrazione di Makkox

Sicché, quando si tireranno le somme, gli italiani toccheranno con mano che il populismo, per tracotanza e dilettantismo, avrà inflitto al nostro sistema produttivo ferite profonde riportando indietro le lancette dell’orologio dell’economia ai momenti duri dell’austerità 2012-13. Con la differenza, però, che l’austerità era almeno servita per salvarci da una precedente crisi finanziaria e di liquidità che poteva essere per noi esiziale. Ed ha comunque prodotto una riforma delle pensioni, la Fornero, che pur con difetti (correggibili) rimane fondamentale per l’equilibrio dei nostri conti pubblici nel lungo termine. Mentre la nuova economia populista ci porterà diritti da una ripresa economica che rimpiangeremo a lungo (quella durata dalla seconda metà del 2014 alla prima parte del 2018) dentro una crisi profonda che lascerà pesanti e duraturi strascichi sull’economia reale, sull’occupazione e sul debito pubblico.

L’interruzione di un ciclo positivo

La prima grave responsabilità del governo gialloverde è quella di aver interrotto un ciclo straordinariamente positivo per l’economia italiana, che non si vedeva da almeno una ventina d’anni. C’erano voluti fatica e impegno per uscire dalla doppia recessione del 2008-09 e del 2012-13 che aveva inflitto all’Italia la perdita di circa 1/5 della sua capacità produttiva manifatturiera, un crollo senza precedenti dell’edilizia, la distruzione di circa un milione di posti di lavoro e di quasi 120 miliardi del reddito disponibile delle famiglie in termini reali. Ma, alla fine, le politiche adottate per i redditi, le tasse, l’occupazione, il sostegno all’export e gli investimenti man mano introdotte per superare la crisi avevano funzionato bene, anche se nessuno dei numerosi critici di Renzi lo ammetterà mai (mentre molti di essi continuano invece a chiedere a lui di fare “autocritica”).

Che il sistema produttivo italiano avesse reagito in modo assai positivo nel quadriennio 2014-17 è dimostrato da 15 indicatori statistici, una sorta di “governometro”, che sul piano storico permette di misurare in modo oggettivo la performance della nostra economia durante gli ultimi otto governi precedenti l’esecutivo Conte, dal 2002 al 2017.

Stare ai dati è importante. Perché il populismo si è nutrito molto dei luoghi comuni e delle opinioni non supportate dai fatti, spesso alimentate perfino da chi oggi contrasta il populismo stesso da posizioni moderate. Al punto che, purtroppo, è comune ascoltare nei talk-show o leggere sui giornali dichiarazioni di noti economisti, direttori di testate, opinionisti “indignati permanenti” (vedi sopra) e perfino imprenditori o amministratori delegati di supermercati che, pur non condividendo le idee gialloverdi, sentenziano che gli 80 euro non hanno aiutato i consumi (in realtà la spesa delle famiglie non è mai aumentata tanto in Italia come nel 2014-17).

O che affermano che il Jobs Act è stato un fallimento e che le decontribuzioni sono stati solo soldi buttati via senza far crescere l’occupazione (e dire che in quattro anni abbiamo avuto un milione e 200 mila occupati in più, di cui mezzo milione a tempo indeterminato!).

Ma tant’è. Stiamo ai dati, allora, considerando i seguenti 15 indicatori: il tasso medio annuo composto di crescita del pil totale e del pil pro capite, il differenziale di crescita del pil pro capite rispetto a Germania e Francia, le crescite medie annue composte della spesa delle famiglie residenti, degli investimenti in edilizia, degli investimenti in macchinari e delle esportazioni di beni e servizi. A questi sette indicatori macroeconomici aggiungiamo la variazione della pressione fiscale, la dinamica del deficit e quella del debito pubblico, il contenimento dei consumi finali delle Pubbliche amministrazioni (Pa), la posizione finanziaria netta sull’estero dell’Italia (cioè il suo stock di debiti privati e pubblici e di investimenti diretti nei confronti del resto del mondo), più il tasso di disoccupazione e quello di occupazione. Infine, consideriamo anche la dinamica dello spread. E’ difficile che quindici indici come questi non diano, considerati tutti insieme, una idea oggettiva di come si muova l’economia. Certamente essi fanno più fede degli slogan elettorali o della sicumera di tante opinioni da talk-show. Per cui, grazie a questo “governometro”, è possibile tentare di capire chi, tra gli ultimi otto governi, ha accompagnato meglio, con politiche e riforme, la dinamica del nostro sistema economico.

Abbiamo applicato il “governometro” al periodo 2002-2017. E per ragioni di omogeneità e continuità di azione politica abbiamo accorpato tra loro i governi Berlusconi II e III, Monti-Letta e Renzi-Gentiloni, suddividendo per semplicità il periodo esaminato in cinque fasi: governi Berlusconi II-III (2002-06), Prodi (2007), Berlusconi IV (2008-11), Monti-Letta (2012-13) e Renzi-Gentiloni (2014-17). Infine, per ognuno dei 15 indicatori statistici prescelti abbiamo attribuito a ciascuna delle cinque fasi di governo dei punteggi decrescenti da 5 (migliore) a 1 (peggiore). I risultati del “governometro”, che ovviamente esprimono più un giudizio di massima che non dei valori assoluti puntuali, indicano che il periodo in cui l’economia italiana si è mossa complessivamente meglio negli ultimi quindici anni è quello dei governi Renzi-Gentiloni (che ottengono un punteggio totale di 63 punti), seguito dal periodo del governo Prodi (55 punti). Più staccati figurano i governi Berlusconi II-III (48 punti) e, con i punteggi più bassi, il governo Berlusconi IV (32 punti) e i governi Monti-Letta (27 punti).

Ai governi Renzi-Gentiloni spetta il primo posto per crescita del pil pro capite, della spesa delle famiglie e degli investimenti in macchinari, della riduzione del differenziale di crescita del pil pro capite rispetto a Germania e Francia, della riduzione della pressione fiscale, del miglioramento della nostra posizione patrimoniale netta sull’estero, della crescita del tasso di occupazione e del miglioramento dello spread medio annuo. Dunque: otto primi posti su quindici indici. A ciò si aggiungono due secondi posti: quello per minor crescita dei consumi finali delle Pa (una misura approssimativa di “spending review”) e quello per la più forte crescita dell’export.

Il Governo Prodi si impone per crescita del pil totale e dell’export, nonché per la più forte riduzione del tasso di disoccupazione, del deficit e del debito pubblico. I governi Berlusconi II-III vantano la più forte crescita degli investimenti in edilizia (con una bolla, però, pagata in seguito a caro prezzo), mentre i governi Monti-Letta sono quelli che hanno gestito meglio il contenimento dei consumi finali delle Pa e che ci hanno portato in salvo dal contagio greco e dallo spread ai massimi storici ereditato dal governo Berlusconi IV ma che, contemporaneamente, hanno anche affondato tutti i tassi di crescita.

Un momento magico di crescita

Il governo Prodi si impone per crescita del pil e dell’export, i Berlusconi II-III vantano la più forte crescita degli investimenti in edilizia, i governi Monti-Letta sono quelli che ci hanno portato in salvo dal contagio greco e dallo spread ma che hanno anche affondato tutti i tassi di crescita

Il tasso medio annuo composto di crescita del pil durante i governi Renzi-Gentiloni (più 0,94 per cento) è stato il terzo migliore del periodo esaminato, dopo quello del governo Prodi (più 1,47 per cento), e solo di poco inferiore a quello dei governi Berlusconi II-III (più 0,99 per cento). Ma, considerata la flessione demografica del nostro paese degli ultimi anni, il tasso annuo di crescita del pil pro capite è stato con Renzi-Gentiloni il più forte in assoluto (più 0,98 per cento rispetto al più 0,85 per cento di Prodi e al più 0,48 per cento dei governi Berlusconi II-III).

Durante Renzi-Gentiloni si è anche ridotto ai minimi termini il differenziale medio di crescita del pil pro capite italiano rispetto a Germania e Francia (senza che il nostro paese potesse peraltro utilizzare la leva della spesa pubblica come hanno invece fatto i nostri partner). In particolare, nel 2015 il pil pro capite italiano è cresciuto contemporaneamente di un decimale di più di quello della Germania e di due decimali di più di quello della Francia (evento mai accaduto negli ultimi quindici anni); nel 2016 è cresciuto di 4 decimali di più di quello francese e soltanto di un decimale meno di quello tedesco; nel 2017 è cresciuto di un decimale di meno di quello tedesco e di due decimali di meno di quello francese. Complessivamente, nel triennio 2015-17 il pil pro capite italiano ha fatto registrare un tasso medio annuo composto di crescita dell’1,4 per cento, uguale a quello della Germania e migliore di due decimali di quello della Francia.

Nel triennio 2015-17 il pil pro capite italiano ha fatto registrare un tasso medio annuo composto di crescita dell’1,4 per cento, uguale a quello della Germania e migliore di due decimali di quello della Francia. Per gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto un aumento doppio di quello della Germania

Durante i governi Renzi-Gentiloni i consumi delle famiglie e gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto hanno letteralmente trascinato il pil italiano toccando i tassi di crescita medi annui composti più alti dell’ultimo quindicennio. Infatti, la spesa delle famiglie è aumentata mediamente dell’1,2 per cento nel quadriennio 2014-17 e gli investimenti in macchine del 5,5 per cento. Per capire la portata di questi incrementi medi si dovrebbe tenere conto anche dell’impatto della nostra flessione demografica sui consumi e del fatto che gli 80 euro sono entrati a pieno regime soltanto nel 2015 mentre le politiche per gli investimenti hanno cominciato a produrre effetti tangibili a 2015 inoltrato. Sicché, escludendo il 2014, che è stato un anno di transizione tra la crisi e la ripresa, i consumi pro capite dell’Italia nel triennio 2015-17 hanno addirittura toccato un tasso medio annuo composto di crescita dell’1,7 per cento (contro il più 1,1 per cento della Germania e il più 1,2 per cento della Francia), mentre gli investimenti in macchinari e mezzi di trasporto hanno fatto registrare in Italia un aumento medio annuo senza precedenti del 6,7 per cento (oltre doppio di quello della Germania).

Durante i governi Renzi-Gentiloni si è anche verificato il secondo minor aumento in termini reali dei consumi finali delle Pa (meno 0,3 per cento medio annuo) dopo i governi Monti-Letta (meno 0,8 per cento). In tutti gli altri periodi di governo qui esaminati i consumi finali pubblici erano invece aumentati. Ciò dimostra che dopo l’austerità l’Italia non era tornata a fare finanza pubblica “allegra”, ma che il rigore sui conti era invece stato mantenuto sia pur bilanciato da una maggiore flessibilità a favore della crescita (la politica del cosiddetto “sentiero stretto”, come l’ha battezzata l’ex ministro dell’Economia Padoan). A questi risultati si aggiunga che il periodo Renzi-Gentiloni è anche stato l’unico tra quelli di governo del quindicennio 2002-17 in cui è diminuito il “tax rate”, cioè la pressione fiscale in percentuale del pil.

Infatti, pur senza considerare l’impatto degli 80 euro (che valgono uno 0,6 per cento aggiuntivo di minori tasse), la pressione fiscale è diminuita complessivamente di 1,4 punti percentuali di pil nel quadriennio 2014-17 (meno 0,36 medio annuo in punti di prodotto lordo).

Grazie a queste dinamiche l’economia italiana è uscita dal lungo tunnel della doppia recessione, culminata con il crollo dei tassi di crescita delle principali variabili economiche e con una impennata senza precedenti dei tassi di disoccupazione totale e giovanile. Basti ricordare che a fine 2013 il tasso di disoccupazione totale era arrivato a valori intorno al 12,5 per cento e quello dei giovani tra i 15-24 anni si era spinto oltre il 42 per cento. In seguito, durante i governi Renzi-Gentiloni, prima che entrasse in carica il governo Conte, tali valori sono stati riportati, rispettivamente, al 10,5 per cento e al 31,7 per cento.

Ben pochi hanno coscienza, inoltre, che dei 5 milioni di poveri assoluti esistenti in Italia nel 2017, stimati dall’Istat, ben 1,8 milioni circa (cioè un terzo del totale) sono stati generati dall’austerità nel solo biennio 2012-13. Per la precisione: più 900 mila durante il governo Monti ed altri più 868 mila durante il governo Letta. Dunque, diversamente da quello che pensano o raccontano Di Maio e Salvini, i poveri non li ha creati il “cattivo” Renzi, durante il governo del quale (2014-16) il numero di individui in povertà assoluta è anzi aumentato di poco più di 100 mila persone all’anno. Con Renzi, cioè, la povertà non era stata “abolita” ma perlomeno ne era stato notevolmente contenuto l’aumento dopo il duro impatto del periodo dell’austerità e i relativi strascichi.

Si può oggi far peggio dell’austerità? Il governo Conte-Salvini-Di Maio è indubbiamente già sulla buona o, meglio, sulla cattiva strada, avendo fatto girare in peggio tutti gli indici della crescita economica e dell’occupazione, causato una nuova impennata dello spread e posto una seria ipoteca sui nostri conti pubblici del 2019.

Una recessione autoindotta

Contrariamente alla Germania, di cui Destatis ha reso noti i dati del pil del quarto trimestre 2018 il 14 febbraio, la recessione tecnica in cui è finita l’Italia negli ultimi due trimestri dello scorso anno non è dipesa da un crollo della domanda estera netta. Cioè, la nostra recessione non è stata (almeno per ora) una recessione importata.

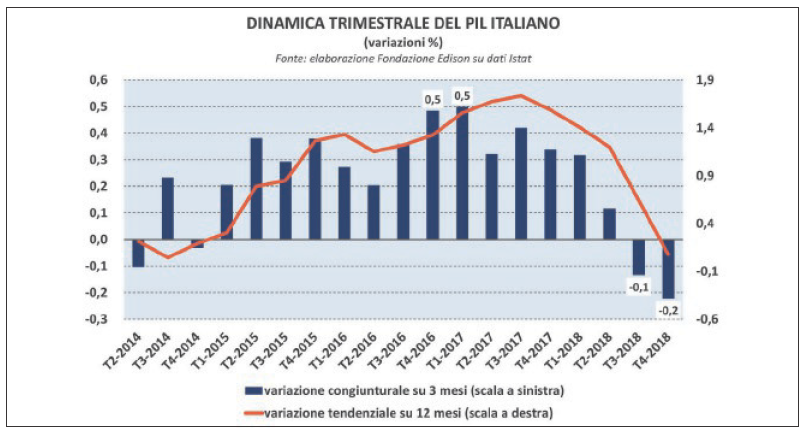

La Germania, invece, ha visto il proprio pil diminuire dello 0,2 per cento nel terzo trimestre e crescere dello zero per cento nel quarto trimestre essenzialmente per una flessione delle sue esportazioni. Ossia l’esatto opposto dell’Italia dove, nonostante il governo gialloverde abbia cercato di scaricare su fattori esterni la responsabilità della recessione, la luce della nostra crescita si è spenta a causa del clima di incertezza interno e del caos generato dalla conduzione populista dell’economia. Staccare la spina della fiducia delle imprese e del super-ammortamento senza contemporaneamente inserire la spina delle opere pubbliche (osteggiate in particolare dal M5s) è stato un errore di valutazione e/o di imperizia clamoroso da parte dell’attuale governo, che ha fatto calare di colpo il buio più pesto sul nostro pil, che ha già perso quasi lo 0,4 per cento in appena due trimestri. Complice anche l’improvvisa gelata dei consumi privati, frenati dalle perdite finanziarie sui risparmi e dal calo degli occupati. La recessione tecnica in cui siamo entrati, come è noto, ha interrotto una crescita economica costante che durava da quattordici trimestri. Ma un calo congiunturale dello 0,2 per cento del pil come avvenuto nell’ultimo trimestre dello scorso anno non capitava addirittura dal quarto trimestre del 2013, cioè da cinque anni.

Quando il 5 marzo prossimo l’Istat diffonderà la stima aggiornata e dettagliata dei dati del nostro pil relativo al quarto trimestre 2018 avremo più elementi per capire ciò che è realmente accaduto. E anche per valutare meglio ciò che potrà verosimilmente succedere nel 2019, anno che, purtroppo, già eredita una crescita acquisita negativa ma nel corso del quale il rischio di un calo dell’export potrebbe andare ad aggiungersi alla brusca frenata della domanda interna che ci ha colpito in questa prima fase della recessione.

Sin da adesso dobbiamo purtroppo constatare amaramente che in base all’ultima stima flash dell’Eurostat nel quarto trimestre 2018 l’Italia è stato l’unico paese dell’Unione europea ad aver registrato un calo congiunturale del pil (contro lo zero per cento della Germania, il più 0,2 per cento del Regno Unito, il più 0,3 per cento della Francia, il più 0,5 per cento dei Paesi Bassi e il più 0,7 per cento della Spagna). Nel quarto trimestre 2018 si è anche praticamente azzerata la nostra crescita tendenziale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (solo più 0,1 per cento), mentre le altre maggiori economie europee, pur rallentando, hanno presentato ancora degli incrementi sostanziali (più 0,6 per cento la Germania, più 0,9 per cento la Francia, più 1,3 per cento il Regno Unito, più 1,8 per cento i Paesi Bassi, più 2,4 per cento la Spagna). Dunque, i “fattori esterni” presi come alibi per mascherare il testacoda della nostra economia c’entrano abbastanza poco con quanto è sin qui avvenuto. La colpa di questa nuova recessione italiana è da attribuire principalmente al nostro pilota, non alle condizioni della macchina, dell’asfalto o del meteo. Le altre economie hanno sì rallentato ma sono ancora tutte in pista, mentre noi siamo già fuori strada.

Le previsioni macroeconomiche invernali della Commissione europea, che indicano per l’Italia una crescita del pil nel 2019 dello 0,2 per cento, sono state duramente contestate dal governo italiano. Sono per il momento tra le previsioni più basse, se confrontate con quelle di altre istituzioni internazionali ma rischiano esse stesse di apparire ottimistiche se non si verificherà sin dal primo trimestre di quest’anno qualche improvviso miracolo che possa ridare gas al motore della nostra economia. Anche Prometeia vede buio e prevede solo uno striminzito più 0,1 per cento di crescita quest’anno. Il governo spera che il reddito di cittadinanza possa alimentare i consumi senza però considerare che essi sono già in calo e che perciò il provvedimento varato dall’esecutivo con la manovra 2019 potrà al massimo agire da fattore compensativo. Ragion per cui, con i consumi e gli investimenti privati e pubblici fermi, nonché con l’export che potrebbe frenare, il pil avrà quest’anno ben poca benzina da spendere.

Il pessimo dato della produzione industriale italiana di dicembre (meno 5,5 per cento tendenziale su base annua a parità di giorni lavorativi) ma soprattutto il crollo congiunturale nel quarto trimestre 2018 (meno 1,1 per cento rispetto al terzo trimestre) lasciano perfino aperta l’ipotesi che la stima preliminare del pil dell’ultimo trimestre dello scorso anno possa essere rivista al ribasso. Per ritrovare un dato tendenziale così negativo della nostra produzione industriale mensile bisogna tornare indietro agli inizi del 2013. Mentre era dal terzo trimestre 2014 che non si verificava un calo congiunturale così forte della nostra industria come quello dell’ultimo trimestre dello scorso anno. Parallelamente, a dicembre 2018 vi è stata anche una “gelata” del fatturato dell’industria (con una diminuzione tendenziale su base annua del 7,3 per cento che non si vedeva da dieci anni) e degli ordinativi (che sono arretrati tendenzialmente del 5,3 per cento, ponendo una seria ipoteca sull’attività produttiva di gennaio).

I dati occupazionali non sono di conforto e preoccupano assai in prospettiva perché l’occupazione tende sempre a seguire la dinamica dell’economia e perciò essi potrebbero ulteriormente peggiorare nel 2019. Da giugno a dicembre 2018, gli occupati totali in Italia sono diminuiti di 75 mila unità rispetto a maggio, mentre i dipendenti a tempo indeterminato sono calati in misura superiore, pari a meno 122 mila, a dimostrazione che il Decreto dignità per ora non ha fatto miracoli, anzi, parrebbe aver sortito l’effetto contrario di quello auspicato di una stabilizzazione dei posti di lavoro. Inoltre, il tasso di disoccupazione totale e quello giovanile non hanno più registrato miglioramenti sostanziali rispetto al periodo precedente.

La situazione appare preoccupante in prospettiva anche per i conti pubblici. Specie se si considera che l’aggiornamento del quadro macroeconomico diffuso dal ministero dell’Economia a fine dicembre scorso e tutto l’impianto della manovra finanziaria del 2019 poggiano ancora su una previsione di crescita reale del pil italiano per quest’anno pari all’1 per cento, derivante da un aumento dello 0,8 per cento dei consumi privati e del 2,4 per cento sia degli investimenti fissi lordi sia delle esportazioni. Dati che sembrano usciti da una favola. La previsione di crescita del pil nominale del Mef per il 2019 è del 2,3 per cento, con un deflatore dell’1,4 per cento. Si stima, sulla base di tutte queste ipotesi largamente ottimistiche, che il rapporto debito pubblico/pil possa scendere dal 131,7 per cento del 2018 al 130,7 per cento nel 2019. E’ del tutto evidente che ciò non potrà mai avvenire. Perfino se la nostra economia azzeccasse nel 2019 una crescita reale dello 0,5 per cento, che pure va oltre le previsioni più stringenti (e a questo punto più realistiche) dello 0,2 per cento della Commissione europea e dello 0,1 per cento di Prometeia.

A tutto ciò si aggiunga, per concludere, che lo stesso Mef prevede una crescita della pressione fiscale nel 2019 di 0,4 punti di pil, invertendo un percorso calante che durava dal 2014, a dispetto delle promesse elettorali di minori tasse.

La gigantesca bolla comunicativa creata per spiegarci che l’economia italiana prima non cresceva, e che la colpa era dei governi precedenti, si è trasformata in una gigantesca bolla comunicativa che cerca ora di convincerci che il 2019 populista sarà un anno bellissimo. Ma i dati indicano tutt’altro. Il declassamento dell’Italia non dipende dalle agenzie di rating ma si sta già materializzando da solo giorno dopo giorno nella realtà.