foto LaPresse

Estinguersi non è destino. Evitare il macigno della crisi demografica

I giovani occupati sono un terzo in meno rispetto a vent'anni fa, ma ancora si premia l'anzianità anziché il merito e l'imprenditorialità. È un freno alla crescita del lavoro e del pil. Squilibri fatali

Questa settimana la più popolosa democrazia del pianeta, l’India (1 miliardo e 350 milioni di abitanti), andrà al voto per rinnovare il suo Parlamento. Il premier uscente, Narendra Modi, di nuovo candidato a guidare il futuro governo, durante la campagna elettorale ha più volte citato il “dividendo demografico” come una delle principali risorse del paese. Per “dividendo demografico” s’intende la crescita economica che deriva dall’aumento della quota di popolazione in età lavorativa e in particolare dall’aumento dell’offerta di lavoro per quantità e qualità. Non è un caso che questa espressione, tutt’oggi utilizzata dagli studiosi di demografia, sia di uso comune nella democrazia indiana e sia invece praticamente scomparsa dal confronto pubblico italiano. Impegnati come siamo, da qualche anno, a discutere (spesso in maniera ideologica) di riforme e controriforme del diritto del lavoro e del regime pensionistico, o ad accapigliarci su un decimale in più o in meno del tasso di disoccupazione, glissiamo su un mutamento profondo che da tempo sta cambiando la nostra società e influendo sull’economia. Nel nostro paese, infatti, i mutamenti demografici sono tutt’altro che “una risorsa”. Piuttosto funzionano come un “freno a mano” tirato sulla crescita dell’occupazione e del prodotto interno lordo.

Un dato, a mo’ d’esempio. Oggi in Italia gli occupati di età compresa tra i 15 e i 34 anni, quelli che definiamo “giovani”, sono 5 milioni e 77 mila, il 40,8 per cento dei 12,5 milioni di residenti della stessa età. Appena venti anni fa, i giovani lavoratori erano 7,6 milioni, il 46,4 per cento dei 16,5 milioni di giovani di allora. Nel 2018, dunque, abbiamo un terzo dei giovani occupati in meno rispetto al 1998. C’entra la crisi, ma soprattutto il fatto che negli ultimi vent’anni un giovane italiano su quattro è letteralmente svanito nel nulla.

|

Infografica di Enrico Cicchetti

Il “dividendo demografico” in Italia non c’è più, anzi è diventato negativo dalla fine dello scorso secolo, come hanno scritto i ricercatori della Banca d’Italia Federico Barbiellini Amidei, Matteo Gomellini e Paolo Piselli in uno studio sul tema. Il dividendo demografico, dopo un contributo positivo negli anni Ottanta del secolo scorso grazie al “baby boom”, ormai sottrae crescita a un pil già anemico. Siamo “un caso” anche rispetto ad altri paesi simili al nostro, scrivono gli autori: “La struttura per età della popolazione ha nel complesso in Italia un andamento positivo e più favorevole rispetto alla media degli altri paesi avanzati fino all’inizio degli anni Novanta, con una nostra crescita della quota della popolazione 15-64 in sei decenni su otto. Successivamente, il contributo della struttura demografica italiana è decisamente negativo e inferiore agli altri paesi avanzati. Nel complesso nel corso del XX secolo fino alla prima fase della cosiddetta ‘Golden Age’, l’Italia mostra dinamiche demografiche più favorevoli alla crescita rispetto alle altre economie avanzate, in termini di ‘working age population’ piuttosto che di dimensione complessiva della popolazione, cui si affianca una crescita della produttività sopra la media. Dagli anni Sessanta, invece, gli effetti negativi della transizione demografica sono più accentuati per l’Italia rispetto agli altri paesi, con un aggravamento dall’ultima decade del XX secolo”. Il dividendo demografico sarà “decisamente negativo” nei prossimi quattro decenni, trascinando verso il basso la crescita, poi “dal 2041 anche il contributo dell’immigrazione diverrebbe negativo”. Conclusione di Palazzo Koch: “L’Italia è tra i paesi sviluppati che si trovano oggi a fronteggiare uno scenario demografico il cui impatto sulla crescita del prodotto pro capite nei prossimi anni sarà negativo”. Tra il 2019 e il 2050, secondo i dati dell’Ufficio del censimento degli Stati Uniti d’America, la popolazione italiana in età lavorativa – al netto quindi della congiuntura economica – diminuirà di oltre 15 punti percentuali. Come ha scritto il giornalista finanziario americano Morgan Housel, “di cos’altro ci dovremmo occupare se non di questo”?

La forza lavoro, oltre a diventare più esigua, diventerà anche più anziana. Oggi l’età media del nostro paese sfiora i 45 anni, già nel 2045 si avvicinerà ai 50. Se i lavoratori più anziani indubbiamente accumulano esperienza e abilità di vario tipo, allo stesso tempo sono da mettere in conto un rallentamento dell’adozione di nuove tecnologie e un deterioramento delle condizione di salute di alcuni.

Non solo. Mentre la popolazione attiva e il dividendo demografico diminuiscono, lievita invece un indicatore “nemico” della crescita economica: il tasso di dipendenza, cioè la somma delle persone con meno di 15 anni e con almeno 65 anni, divisa per il numero di persone in età attiva. Tale tasso ha superato il 56 per cento in Italia. Considerata la distribuzione della spesa sociale italiana, favorevole alle fasce più anziane della popolazione, gli squilibri prossimi venturi possono diventare fatali. Né è da sottovalutare l’effetto sull’imprenditorialità di questo progressivo invecchiamento della popolazione. Secondo Edward Lazear, professore all’Università di Stanford e già capo economista del Presidente degli Stati Uniti George W. Bush dal 2006 al 2009, ruolo che ricoprì subito dopo Ben Bernanke, “avere troppi lavoratori anziani diminuisce l’imprenditorialità di una società”. Imprenditorialità che si fonda sul binomio di creatività e abilità di fare business che si acquisisce con l’esperienza sul campo. Specialmente in un sistema lavorativo e socio-culturale nel quale l’anzianità conta più del merito, come troppo spesso avviene in Italia, esperienza e opportunità per le giovani (e sempre più minute) leve di lavoratori e imprenditori rischiano di diventare un miraggio. Al netto delle pur importanti regole giuslavoristiche e previdenziali, di fronte a un “malessere demografico” di tali proporzioni è naturale chiedersi a quali prospettive di crescita l’Italia possa realisticamente puntare.

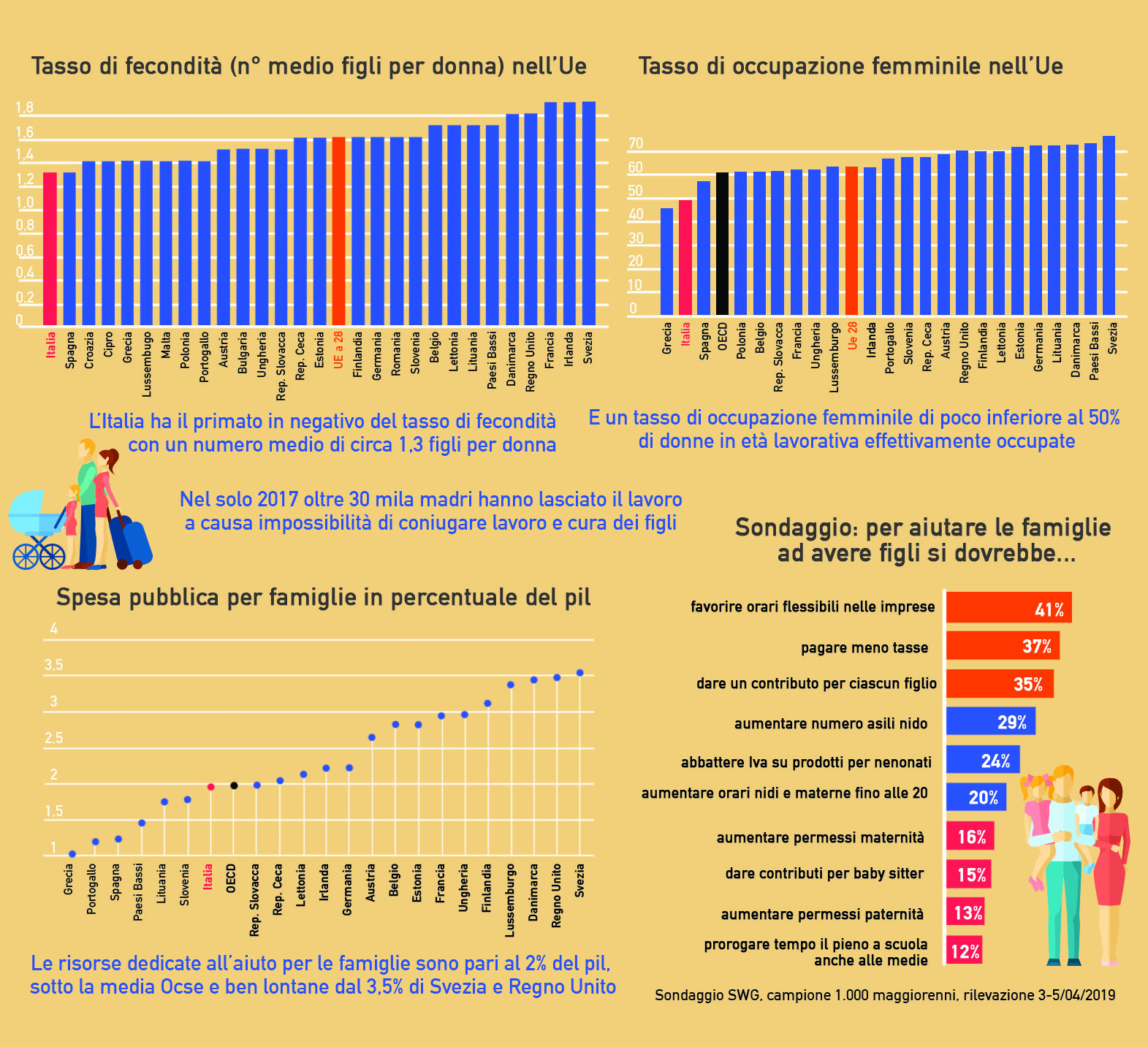

“Demografia è destino”, avrebbe detto nel XIX secolo il sociologo francese Auguste Comte. E’ possibile che questo adagio sia apocrifo, certo è che ci converrà tentare di smentirlo. In che modo? Innanzitutto mettendo le persone in condizione di lavorare “di più” e “meglio”. Si può fare aggredendo problemi antichi e recenti del nostro paese, come la bassa partecipazione (in particolare delle donne) al mercato del lavoro che la crisi demografica renderà più invalidante o la scarsa produttività di lavoro e capitale. Per “lavorare meglio”, i giovani avrebbero bisogno di essere mediamente più istruiti, oltre che protagonisti per tutta la loro vita lavorativa di percorsi di aggiornamento professionale mirati, qualificati e a supporto dell’innovazione. Gli esperti si dividono ancora sulle conseguenze dell’attuale ondata di automazione, ma di certo “creare nuovi posti di lavoro e riqualificare le persone affinché li possano occupare non sarà uno sforzo una tantum”, come ha osservato lo storico Yuval Noah Harari. Elaborare nuovi ed efficaci modelli di formazione, dunque, dovrebbe diventare l’assillo di riformatori italiani ed europei, nel settore pubblico come in quello privato. Potere lavorare di più e meglio è anche uno dei pochi modi possibili per conciliare scelte individuali e benessere collettivo che oggi, in campo demografico, paiono condannati a confliggere tra loro. Da una parte, anche a causa dei molti ostacoli che impediscono una vera libertà di scelta in tema di procreazione, c’è la soluzione individuale di avere sempre meno figli, addirittura sotto il livello minimo necessario a perpetuare la specie; dall’altra parte c’è l’interesse collettivo ad avere una popolazione in equilibrio. In secondo luogo, una classe dirigente propriamente detta ha il dovere di non negare l’esistenza di un problema come quello demografico; dovrebbe anzi discuterlo pubblicamente e approfonditamente in tutte le sue sfaccettature, accrescendo la consapevolezza della nostra situazione sul piano intellettuale e culturale. Riaffermando che i figli, quando il loro numero non è né troppo alto né troppo basso, non sono soltanto un’opzione individuale a disposizione dell’uomo e della donna, ma dal punto di vista razionale un bene collettivo positivo. Da un simile rinnovato atteggiamento delle nostre élite potrebbero discendere, quale conseguenza naturale e indiretta, politiche pubbliche e comportamenti personali più favorevoli alla natalità e a un invecchiamento attivo.

Antonio Golini è professore emerito di Demografia alla Sapienza. Autore, con Marco Valerio Lo Prete (giornalista del Tg1), del libro “Italiani poca gente. Il Paese ai tempi del malessere demografico” (Luiss University Press)