Foto LaPresse

Blocca Italia. La protesta climatica si salda ai No

Dalla marcia contro il “climate change” a quella per fermare le grandi opere il passo è breve. Ecco cosa sta perdendo l’Italia nel rinunciare agli investimenti infrastrutturali e a rinnegare i primati passati

Marcia per il clima contro le grandi opere. A prima vista lo slogan della manifestazione nazionale del 23 marzo a Roma sembra un ossimoro: quale sarebbe la colpa delle infrastrutture sull’eventuale cambiamento climatico è difficile da interpretare. E anzi nel caso delle ferrovie contribuiscono ad abbattere l’emissione di CO2 nell’aria. Ma a una lettura meno criptica il nesso è tutto in una parola: decrescita.

Chi scenderà in piazza sabato prossimo, una settima dopo lo sciopero climatico degli studenti, vuole infatti che l’Italia e l’Europa restino fuori dalla competizione globale. Un isolamento peraltro impossibile in un sistema così interconnesso come dimostra anche la visita in Italia di Xi Jinping per la firma del Memorandum sulla nuova via della Seta.

Con le reti Ten-T, i corridoi ferroviari europei, e quindi anche con la Tav, Milano e Torino diventano il centro dell’Europa, che si trasforma in una grande metropoli per collegare entro un decennio in quattro ore Londra e le città italiane del nord, o se preferite il nord e il sud dell’Europa.

Solo investendo sulle infrastrutture l’Europa può fare concorrenza alle grandi megalopoli. Parag Khanna, nel saggio “Connectography”, spiega in modo puntuale quale sarà l’evoluzione delle Città-Stato nei prossimi decenni, con una contrapposizione che sempre di più sarà costruita intorno alla capacità delle megalopoli di aggregare persone (e quindi talenti), e acquisire investimenti privati in cambio di una pubblica amministrazione efficiente (il vero motivo per cui dovremmo tutti scendere in piazza).

Infografica di Enrico Cicchetti

Infografica di Enrico Cicchetti

L’Europa non può avere megalopoli, ma può certamente eliminare le distanze tra le sue capitali e le città di una stessa nazione, come accade da un po’ tra Milano e Torino, e come si è ripetuto di recente con la presentazione del progetto olimpionico di Milano e Cortina, al quale colpevolmente Torino – un unico grande cluster di ricerca, sviluppo, innovazione e produzione con Milano, Genova, Bologna e il nord-est – non ha voluto aderire.

Questo è il senso e il contributo delle infrastrutture fisiche alla costruzione dell’Europa e della stessa Italia (l’alta velocità ferroviaria svolge questa funzione).

Chi, a cominciare dagli esponenti del governo, fa affermazioni semplicistiche contro la Tav e le infrastrutture, offende le centinaia migliaia di tecnici, ingegneri, progettisti e operai che hanno contribuito con il loro ingegno e il loro impegno allo sviluppo e al progresso del nostro paese, e alla costruzione della reputazione dell’Italia nel mondo.

Del resto dopo la tragedia di Genova, quando bisognava evitare di attivare un pericoloso dualismo tra la necessità di manutenere le opere esistenti e l’indubbia urgenza di nuove infrastrutture, c’era anche chi nell’attuale maggioranza proponeva di abbattere tutte le opere realizzate da Morandi.

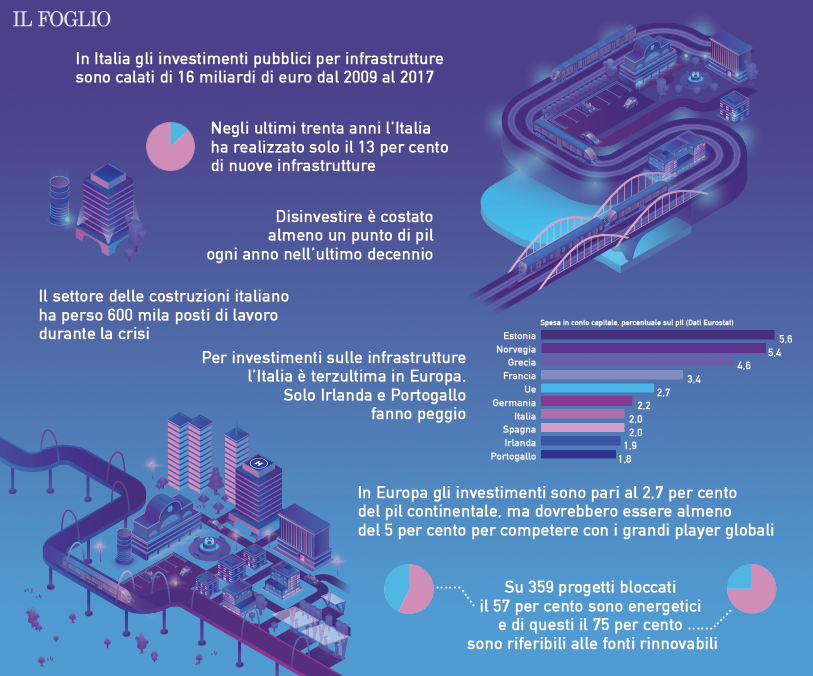

L’inaugurazione del Ponte Morandi a Genova, invece, era la sintesi di un paese che sperimentava e innovava. Negli ultimi trenta anni, al contrario, l’Italia ha realizzato solo il 13 per cento di nuove infrastrutture, e in prevalenza sono state le nuove arterie ferroviarie a modificare la mobilità nel nostro paese, ridisegnando anche l’urbanizzazione e lo sviluppo economico lungo la direttrice Napoli-Roma-Bologna-Milano.

Oggi, invece, l’opposizione costante alle infrastrutture per la mobilità e per quelle energetiche è diventata la cifra del paese, come testimoniano non solo i casi eclatanti di Tap, Tav e della stessa Gronda a Genova, ma le 359 opere censite dal Nimby Forum nel 2017.

Le infrastrutture non sono più percepite come metafora dello sviluppo, ma vengono osteggiate perché costituirebbero il presupposto della corruzione. L’Italia del boom era identificata con le sperimentazioni architettoniche, che contemplavano la capacità di osare e di far sognare, come testimoniano gli straordinari manufatti della Bologna-Firenze, un’infrastruttura simbolica dell’Italia di allora che sfidava il futuro, e che dovrebbero essere catalogati come patrimonio Unesco.

Chi sarà in piazza sabato ignora che per rendere più competitiva l’Europa gli investimenti in infrastrutture devono essere raddoppiati. Secondo il rapporto 2018 della Banca europea per gli investimenti (Bei) gli investimenti sono oggi pari al 2,7 per cento del pil, ma dovrebbero essere almeno del 5 per cento per garantire all’ Europa di competere con i grandi player globali.

Dall’inizio della crisi del 2008 in Italia – che investiva in media il 3,4 per cento del pil in infrastrutture – addirittura gli investimenti pubblici sono diminuiti di oltre un terzo, mentre quelli per le infrastrutture, che nel 2009 raggiungevano quota 29 miliardi, nel 2017 ammontavano a soli 16 miliardi.

Disinvestire nell’ultimo decennio nelle infrastrutture è costato ogni anno al nostro paese almeno un punto di pil. L’Italia per investimenti sulle infrastrutture è terzultima in Europa con 1,8 per cento del pil. Solo Irlanda e Portogallo fanno peggio. Se la media europea è del 2,7 per cento, in alcuni paesi nordici e baltici e sorprendentemente anche in Grecia invece si supera il 4 per cento. Al primo posto c’è l’Estonia con il 5,6 per cento degli investimenti, concentrate in prevalenza nelle infrastrutture digitali.

La programmazione di un grande piano infrastrutturale rappresenta una delle quattro misure di policy individuate da Confindustria per avviare un processo di crescita del paese, e investire sullo sviluppo delle reti di trasporto, telecomunicazione, energetiche e sulla logistica, partendo dal miglioramento dei collegamenti ferroviari, di porti ed aeroporti, trasformando le infrastrutture da piattaforme fisiche ad ecosistemi di servizio, come accade in Europa a Rotterdam con il porto, a Zurigo con l’aeroporto o a Madrid con la stazione ferroviaria di Chamartin.

Nel decennio di crisi economica, come ci ricorda l’Associazione nazionale costruttori edili (Ance), il settore delle costruzioni ha perso 600.000 posti di lavoro. La congiuntura negativa non ha risparmiato nemmeno le grandi imprese, costrette, a causa di un mercato interno asfittico, a competere solo all’estero in condizioni spesso di oggettiva difficoltà, anche perché l’Italia nel suo insieme continua a non fare sistema al contrario di Germania, Stati Uniti e Francia. Basti pensare che Salini-Impregilo, che è l’undicesima impresa al mondo, in Italia fa solo l’8 per cento del suo fatturato.

La sfida che attende l’Italia, però, è soprattutto culturale, come dimostra il dibattito di questi anni, intriso di ambientalismo di facciata e ideologia della decrescita, sostenuta soprattutto dal Movimento 5 stelle che invoca il rispetto dell’ambiente a corrente alternata.

Si professano “green”, sono a favore delle rinnovabili, affermano che le fonti fossili vanno ridotte, bloccano per diciotto mesi le autorizzazioni alle perforazioni di gas e petrolio in Adriatico e non solo, e poi sostengono un’analisi costi benefici sulla Tav che ribadisce la prevalenza della gomma e quindi degli idrocarburi, per non rinunciare a 1,6 miliardi di accise sulla benzina.

In queste ore il governo sta varando il decreto “sblocca cantieri”, ma sburocratizzare significa soprattutto modificare la cultura delle organizzazioni pubbliche.

Per tornare a investire nelle infrastrutture, infatti, occorre rafforzare i ruoli tecnici nelle Pa, che devono tornare a essere dei centri di competenza capaci di promuovere programmazione, monitoraggio e controllo, per fare lavorare insieme tutte quelle competenze che concorrono alla realizzazione e alla comunicazione dei progetti innovativi.

Esempi virtuosi ce ne sono come Rfi, Italferr e Anas, i cui bandi prevedono premialità per chi progetta in Building Information Modeling, un metodo di pianificazione nella costruzione di edifici e infrastrutture che sta impattando sulla capacità organizzativa delle strutture tecniche di progetto.

Senza un’adeguata riforma della Pa, tuttavia, riforme come quella delle pensioni, con l’incentivo a una uscita anticipata, svuoteranno gli enti locali delle poche competenze rimaste soprattutto nelle aree tecniche. Si creeranno, quindi, delle Amministrazioni di serie A, efficienti, e altre di serie B, che già oggi non sono più in grado di investire nemmeno sulle manutenzioni delle opere già realizzate, come accade in molti comuni di dimensioni medie e nelle stesse province, chiamate a gestire un settore nevralgico come la viabilità senza risorse economiche.

Stefano Cianciotta è il presidente dell'Osservatorio Infrastrutture Confassociazioni