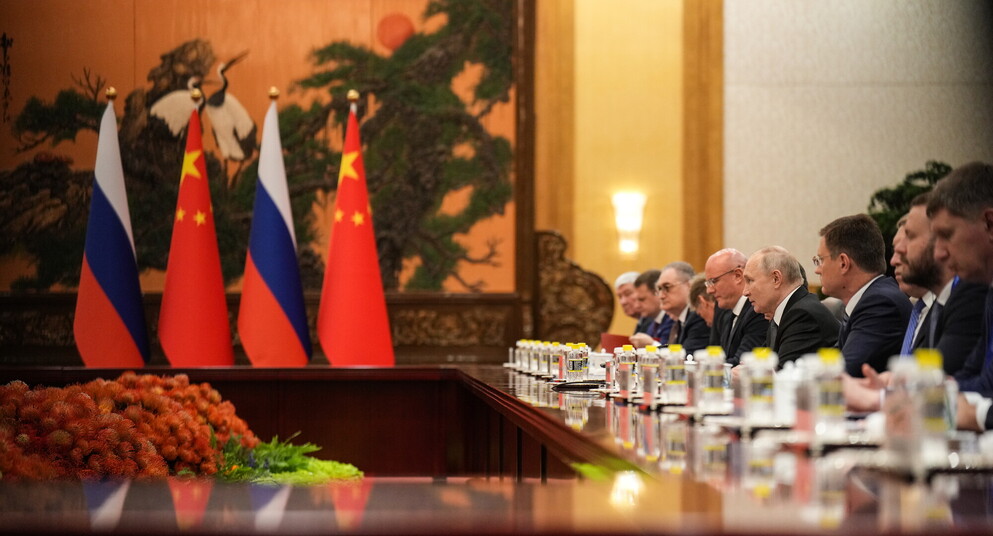

(foto Getty)

Dopo la guerra

Putin vuole invertire il crollo demografico per competere con i giganti, ma è solo un sogno

Alla morte del presidente russo qualcun altro sarà ritenuto responsabile del disastro da lui provocato e forse alcuni rimpiangeranno i tempi eroici dell’economia di guerra e della risposta orgogliosa alle sanzioni

In un bel saggio di prossima pubblicazione Alberto Masoero identifica tre componenti principali del putinismo: il primato della ricostruzione di uno stato forte e del mantenimento della sua supremazia sulla società, giudicata una caratteristica positiva della storia russa; il ripristino della sovranità territoriale sullo spazio post sovietico, ribattezzato mondo russo; la rigenerazione di questo mondo russo in superpotenza con ambizioni planetarie (e persino di garante “morale” di un nuovo ordine mondiale, come abbiamo appreso dal Nakaz approvato dal Sinodo della Chiesa ortodossa russa e di cui il Foglio ha giustamente segnalato l’importanza). Si tratta di componenti la cui importanza è variata nel tempo, il che non vuol dire che il maggior peso di una di esse abbia di volta in volta escluso la presenza delle altre. Nella prima fase del putinismo, per esempio, la costruzione del potere dello stato, identificato con quello personale di Putin, ha avuto la preminenza ma già emergevano la rivendicazione della “russicità” dei russofoni delle altre repubbliche e il rimpianto per la superpotenza sovietica.

Abbiamo quindi a che fare con un’interazione che ha influenzato sin dall’inizio l’evoluzione di ciascuna di queste componenti così come dell’insieme da esse formato. Alla prima di esse, battezzata a suo tempo ricostruzione della “verticale del potere”, Putin deve il suo potere e la sua popolarità, e non solo in ampi strati della popolazione, alla quale i proventi delle esportazioni di un’energia, i cui prezzi cominciarono a crescere al momento della sua ascesa alla presidenza, permise di dare molto (non va mai dimenticato che la Russia era e rimane un petrostate, come tale più forte e insieme più debole di chi si deve guadagnare il pane). Anche i leader di un “Occidente” avido di energia sicura e, dopo il 9/11, di appoggi nella lotta al terrorismo islamico concessero aperture significative al nuovo e rassicurantemente “forte” presidente, chiudendo volentieri gli occhi di fronte ai primi omicidi di giornalisti e politici sgraditi o alla detenzione intimidatoria di chi non si piegava al suo volere, cioè ai metodi gangsteristici da lui impiegati per ricostruire la sua “verticale”. Gli occhi furono chiusi anche di fronte alla terribile ed esibita violenza impiegata per vincere la seconda guerra cecena (quando Groznyj fu rasa al suolo), peggiore di quella che Israele usa oggi a Gaza provocando il peloso sdegno dei suoi ammiratori nostrani, oltre che le fondate proteste di tanti tra noi.

La preminenza acquistata dal secondo asse del putinismo, permessa dalla realizzazione del primo obiettivo, fu formalizzata nel 2005, quando Putin definì il collasso dell’Unione sovietica la “più grande catastrofe geopolitica del [XX] secolo”. In quello stesso anno egli faceva seppellire con tutti gli onori al monastero Donskoj il leader del nazionalismo bianco della guerra civile e il suo maggior ideologo degli anni successivi. Nel 2007 arrivò la volta della nascita della fondazione “Mondo russo”. Il nome, carico di implicite minacce che pochi si curarono di registrare, fu usato per definire le ex repubbliche sovietiche in sostituzione del precedente “estero vicino”, certo sgradevole ma che ne riconosceva una almeno parziale diversità e quindi autonomia. Le conseguenze della svolta, ribadita più volte da un Putin che ancora partecipava alle riunioni dei vertici Nato, furono presto sentite nel Caucaso come in Asia centrale, Bielorussia e Ucraina.

In quegli anni, segnati dalla crisi finanziaria e dalla svolta anticinese delle Amministrazioni americane, che le aprivano nuovi spazi, Mosca si illuse di essere sulla via della vittoria. Il rafforzamento del potere di Lukashenka in Bielorussia e di quello di Yanukovych (peraltro mai particolarmente stimato) in Ucraina, insieme al controllo su Caucaso e Asia centrale, illusero Putin che i giochi fossero fatti. Ma l’illusione della vittoria fu scossa nel momento del trionfo dei Giochi olimpici del 2014 dalla fuga di Yanukovych da Kyiv, vissuta come la prima sconfitta di un progetto che aveva fino ad allora marciato a meraviglia. La reazione fu rabbiosa e portò a gesti affrettati in Crimea come a Odessa, Kharkiv e nel Donbas, dove l’esercito russo fu costretto a intervenire per evitare la sconfitta di filorussi che, al contrario che in Crimea, erano in minoranza.

Il prezzo internazionale di queste mosse era alto, perché precludevano possibili trattative su Crimea e Donbas che avrebbero potuto fruttare in futuro a Mosca degli accordi riconosciuti da una comunità internazionale che, a meno di una resa ucraina, avrebbe difficoltà a riconoscere conquiste ottenute tramite un’aggressione, come ha ribadito il segretario generale delle Nazioni Unite. Dal punto di vista del diritto internazionale la posizione russa fu quindi compromessa, ma il prezzo non sembrò troppo alto anche perché Washington e soprattutto l’Unione europea (o meglio i suoi stati membri) fecero di tutto per tornare al business as usual, sperando di continuare a sfruttare il peraltro verissimo vantaggio reciproco incarnato dallo scambio di energia sicura con tecnologia, beni e stile di vita. Soprattutto, come è già successo in tanti paesi in passato, l’azzardo estero, apparentemente riuscito, si provò vincente sul piano interno. Lo testimoniò la spontanea reazione nazionalistica dei tanti russi che avevano reinterpretato il collasso sovietico come un’umiliazione orchestrata dall’“Occidente” e desideravano perciò il riscatto di un sistema fallito invece per le sue debolezze intrinseche e i loro stessi comportamenti (un orientamento già espresso a fine 1993 dalla forza elettorale di Zhirinovsky).

E’ all’incrocio tra il basso prezzo all’estero e il successo interno dell’avventura del 2014, e la percezione delle difficoltà crescenti di un “Occidente” pronto a far finta di niente in Europa e la cui guida statunitense era in una crisi simboleggiata dalla ritirata di Kabul, che matura la nuova fase della politica putiniana, rappresentata dalla terza delle componenti identificate da Masoero. Il patto con la Cina sembrò allora garantire a un Putin dimentico delle difficoltà nel Donbas il successo di una “operazione militare speciale” vista come una ripetizione su grande scala dell’occupazione della Crimea. Le illusioni si spensero con le lunghe file di carri armati carbonizzati sulla strada per Kyiv e le subitanee ritirate (vere e proprie rotte le prime due, ordinata la terza) dei mesi successivi. Il vantato nuovo esercito russo perse allora, temporaneamente, la sua capacità operativa, spezzata dall’inattesa resistenza ucraina, suscitando le ire di parte dei circoli nazionalisti che avevano spalleggiato Putin da posizioni sino ad allora più estreme delle sue. In quei mesi difficili cominciò infatti una veloce radicalizzazione dei circoli putiniani e della propaganda da essi generata. Questo mentre la direzione del conflitto veniva affidata ai nazionalisti radicali (ricordiamo che la figlia di Dugin, uccisa in un attentato nell’agosto 2022, aveva lavorato con Prigozhin) che controllavano, sotto la tutela di Putin, la compagnia Wagner.

Il secondo assalto lanciato da quest’ultima nella primavera del 2023 culminò con la presa di Bakhmut ma a un tale prezzo che la compagnia stessa, e il suo leader, ne uscirono distrutti, anche psicologicamente, come dimostrò la piccola “marcia” su Mosca del giugno 2023 che segnò (meno di un anno fa!) un primo picco nella crisi del putinismo. Putin però riuscì a tenere, grazie soprattutto al solido appoggio di una Pechino che, dopo qualche incertezza, ha deciso che è suo interesse che la guerra continui e finisca solo con il riconoscimento del suo ruolo di superpotenza mondiale (che include in qualche modo la consegna di Taiwan). L’aiuto cinese permise tra l’altro a Mosca di concentrarsi sulla riorganizzazione della filiera dei rifornimenti, assicurati da accordi con Iran e Corea del nord (specie per le munizioni), e di potenziare, grazie anche ai proventi delle sue esportazioni energetiche, la sua economia di guerra. Divenne così possibile aumentare la pressione militare al fronte e i bombardamenti sulle infrastrutture civili e contro i civili stessi (la cui inumanità non suscita emozioni tra la minoranza radicalizzata dei nostri giovani, che continua imperterrita a vivere tristemente nel passato). Questo mentre l’Ucraina, dopo aver perso l’occasione di dichiarare la vittoria nel giugno 2023 e aprire in qualche modo di sua iniziativa le trattative per un armistizio, si trovava a far fronte allo scemare degli aiuti occidentali. Contrariamente a quanto si crede, questi aiuti, benché cruciali, non sono mai stati ampi e generosi, e sono spesso arrivati in ritardo. La copertura aerea non è mai stata garantita, i missili a media gittata non sono mai stati forniti e lo stesso vale per le armi offensive, a parte poche decine di carri armati moderni. Fino a qualche mese fa, però, agli ucraini è stato dato quanto necessario a difendersi, e vi hanno fatto miracoli. Da qualche mese anche questo necessario è in forse, e infatti la Russia è riuscita a riprendere l’iniziativa, anche se, comparati alle fortissime perdite subite, i vantaggi acquisiti sono stati finora piccoli. Essi potrebbero però aumentare se i rifornimenti agli ucraini continuassero a essere centellinati.

Se ci si chiede perché sia così, vengono subito in mente l’emergere di Trump negli Stati Uniti e il deficit militare, tanto politico quanto industriale, europeo. Ma le ragioni sono più complesse: un’estrema prudenza è prevalsa anche quando Biden non doveva fare i conti con Trump e, come rivelano le registrazioni dei dialoghi di Scholz o gli ondeggiamenti di Macron, lo stesso vale per l’Europa. Le 5.580 testate nucleari russe sono il fattore principale dietro una riluttanza comprensibile e spesso imbarazzata, ma contano anche la coscienza americana che il “vero” confronto è con la Cina (i piccoli segnali positivi a proposito, che di tanto in tanto emergono, non hanno finora indicato una svolta in proposito) e quella europea di un enorme e oggettivo interesse alla ripresa dei rapporti con la Russia, un interesse generale animato da una miriade di interessi particolari, spesso ragionevoli e talvolta ignobili. Sin dall’iniziale resistenza ucraina, lo sfinimento di entrambi i contendenti è apparso quindi come la necessaria premessa a un armistizio, se non a una pace (assai più complicata), che facesse tacere le armi in attesa di cambiamenti futuri e imprevedibili. Ma questo sfinimento reciproco (un obiettivo su cui sembrano oggettivamente convergere, al di là di intenzioni e dichiarazioni, molti dei non combattenti) richiede la ripresa dei rifornimenti difensivi all’Ucraina.

E’ per questo che i prossimi mesi sono decisivi. Se gli aiuti non riprenderanno la Russia avrà forse una finestra per lanciare un attacco in profondità, anche se le sue capacità operative sembrano ancora compromesse. Tutto dipenderà allora dalla reazione ucraina. Se riprenderanno, come è auspicabile e sembra possibile, lo sfinimento reciproco prima o poi giungerà, anche se è difficile prevedere quale dei due contendenti ne sarà favorito. Sappiamo però che entrambi hanno un grande interesse a far vedere di essere loro i più forti, per trattare da posizioni di vantaggio. Anche per questo – perché le rappresentazioni e le sensazioni contano, e non poco – occorrerebbe fare molta attenzione a come si presentano le cose. E anche per questo un desiderio giustificato e condivisibile di pace non può essere ridotto alla volgarità morale dell’“a qualunque costo” che unisce Vittorio Feltri a Marco Tarquinio, candidato in pectore del Pd. Il loro “se Zelensky avesse fatto la valigia la guerra sarebbe già finita” esprime certo parte degli interessi reali a una ripresa della collaborazione europea con la Russia, di cui dicevo, ma è anche un’aperta presa di posizione a favore di uno dei contendenti.

In questo contesto vanno inseriti l’attentato di marzo al Crocus City Hall di Mosca e le reazioni che ha suscitato nei circoli del potere in Russia (di quelle della popolazione sappiamo troppo poco) e dei suoi vicini. La reazione di Lukashenka, per esempio, il suo ribadire che i terroristi puntavano a rifugiarsi in Bielorussia e non in Ucraina, indica che anche alcuni dei più solidi alleati di Putin sono preoccupati dalla sua evoluzione, e queste preoccupazioni debbono essere state acuite dalla lettura del già ricordato Nakaz, che di fatto nega l’indipendenza della Bielorussia. Soprattutto, l’attentato ha confermato che, malgrado ogni dichiarazione di Putin in senso contrario, almeno una parte, e non piccola, del “sud globale” vede e non a torto nella Russia un pezzo del “mondo bianco” che lo ha dominato. Ciò vale per vasti settori del mondo islamico. Ma, anche se finora la cosa è stata messa in ombra dai grandi vantaggi che le scelte di Mosca garantiscono a Pechino, essa vale soprattutto per la Cina, che è stata per più di un secolo e a più riprese umiliata dall’Impero zarista e dall’Unione sovietica e ne è perfettamente cosciente, come tanti sanno anche a Mosca. Il salto ancor più marcato del pivot to the east, come gli intellettuali putiniani chiamano l’abbraccio strategico a Pechino e al “sud globale”, innescato dalla sconfitta della Wagner e dalla necessità di Putin di riprendere il controllo della situazione dopo la marcia di Prigozhin, mostra così le crepe che ne minano le fondamenta intellettuali. Crepe sottolineate indirettamente anche dall’estrema mancanza di realismo del Nakaz del Sinodo ortodosso, che può essere a sua volta visto anche come una critica implicita alla “faciloneria” del Putin del 2022 e delle sue promesse. Il “piano” di portare la Russia in pochi decenni a 600 milioni di abitanti (ne ha oggi 140 e in grave crisi demografica, come tutto il mondo bianco cui appartiene dove quella crisi, che contagia oggi anche la Cina, è cominciata) è solo un sogno: ma senza di esso credere che la Russia possa trattare da pari a pari con potenze da 1,5 miliardi di abitanti come India e Cina, estranee tra l’altro alla cultura russa, si rivela ancora più pericoloso, perché ha inevitabili conseguenze. Tra esse spicca il destino di una Russia che poteva primeggiare in Europa per le sue dimensioni, le sue tradizioni e le sue risorse, e potrebbe diventare un nano impotente tra giganti uno dei quali, la Cina, non mancherà probabilmente di presentare il conto del passato.

Questa prospettiva è rafforzata dai mutamenti causati nell’economia russa dalla guerra e dalle sanzioni. Chi si meraviglia dell’iniziale successo del passaggio all’economia di guerra dimentica che questa è la regola di ogni grande immissione di denaro nell’economia da parte dello stato, una immissione che sin dai primi mesi della Prima guerra mondiale (che ispirarono Keynes) dimostrò la sua capacità di provocarne la veloce espansione. E’ una espansione che però si paga alla fine con inflazione, scarsità relative, mercato nero, malcontento e indebolimento progressivo, persino in un paese così ricco di materie prime, e quindi detentore di rendite eccezionali, come la Russia. Alla fine anche l’Urss, che aveva le stesse rendite, fu costretta da meccanismi simili a cedere. In Russia la situazione è aggravata dalle sanzioni cui è sottoposta. Anche nel loro caso, è strano leggere di quanto esse siano inefficaci, dopo aver letto del collasso che avrebbero prodotto. Ma come è stato spesso dimostrato (e il caso penoso di Cuba è lì a ricordare), le sanzioni non hanno mai effetti catastrofici immediati: esse logorano sul lungo periodo, degradando progressivamente l’economia che le subisce.

Sembra così di poter dire che in entrambi i casi la Russia pagherà per le scelte di Putin dopo la sua morte. Probabilmente qualcun altro sarà allora ritenuto responsabile del disastro da lui provocato e forse qualcuno rimpiangerà i tempi eroici dell’economia di guerra e della risposta orgogliosa alle sanzioni (che ci fu anche nell’Italia fascista). Ma a Putin, che allora sarà morto, questo non interessa: il suo obiettivo, ed è un obiettivo che pare ahimè raggiungibile, è raggiungere la tomba da vincitore, senza vedere la nuova catastrofe della Russia da lui provocata, una catastrofe che potrebbe ripetere quella sovietica e troverà probabilmente un’Asia meno comprensiva nei suoi confronti dell’Occidente di fine XX secolo.

E’ interessante chiudere invitando a una riflessione sul perché la Russia di Putin ha trovato un programma, per quanto folle, per il suo futuro (la lettura del Nakaz è a questo proposito essenziale), mentre “Noi” (un noi che comprende oggi i paesi di origine anglosassone, il Giappone, la Corea del sud, l’Unione europea e un’Ucraina che speriamo ne faccia presto parte, ma che si dovrebbe aprire di più agli altri colori del mondo) stentiamo a farlo. Credo che il motivo sia nel crollo totale di un sistema inferiore, quello sovietico, causato da debolezze intrinseche poi reinterpretate come frutto di malvagi complotti altrui, ma della cui inferiorità strutturale si è continuati a essere, anche in Russia, in qualche modo coscienti. A fronte di esso sta la lunga crisi del nostro sistema, che ci piace talmente tanto dallo spingerci a rimandare finché possibile l’affrontare con decisione i suoi problemi, che non sono tanto economici quando psicologici e quindi demografici.

Reagire è anche per questo difficile. Ma se vogliamo vivere come preferiamo dovremmo farlo, puntando a rafforzare la nostra Unione europea nel quadro di un nuovo “Occidente” basato anche su una nuova e globale alleanza militare. La veloce e massiccia ripresa degli aiuti all’Ucraina è il modo giusto per cominciare. Speriamo di essere capaci di farlo, anche perché non è rassicurante sapere che oggi a Mosca c’è chi, dall’alto del suo arsenale nucleare, ci considera un continente asservito a Satana. Mettersi su questa strada è anche e concretamente l’unico modo per sperare di poter un giorno riprendere il dialogo e la collaborazione con una Russia senza Putin, sperabilmente rinsavita e non completamente asservita alla Cina. Ma è solo una speranza.