Il cambiamento del governo sono le tasse in più

Imposte dirette e indirette, spread, Iva, stabilità: quanto pesa sulla credibilità dell’Italia il “coraggio” del governo Conte

Arrivati a questo punto della storia, c’è una domanda molto importante di fronte alla quale Luigi Di Maio e Matteo Salvini dovranno riuscire a dare una risposta esauriente: e se fossero le tasse il vero cambiamento del governo del cambiamento? Tra le molte domande dribblate ieri in conferenza stampa dal presidente del Consiglio degli slalomisti italiani Giuseppe Conte quella destinata a pesare maggiormente sul futuro del governo riguarda la posizione timida, prudente e imbarazzata che ha il governo populista ogni volta che fa il suo ingresso sulla scena il tema della riforma fiscale. Anche ieri, su questo punto, Conte ha usato espressioni volutamente neutre e asettiche – “semplificazione”, “rimodulazione” – e la ragione per cui il governo della famigerata “flat tax” (nel frattempo diventata “dual tax”) non riesce a spiegare in che modo interverrà sul tema delle tasse è legata a un problema di fondo che difficilmente il ministro Giovanni Tria riuscirà a smentire quando si ritroverà a fare i conti con la prossima legge di Stabilità. Un problema semplice: il governo nato per abbassare le tasse è un governo che alla fine le tasse rischia di aumentarle.

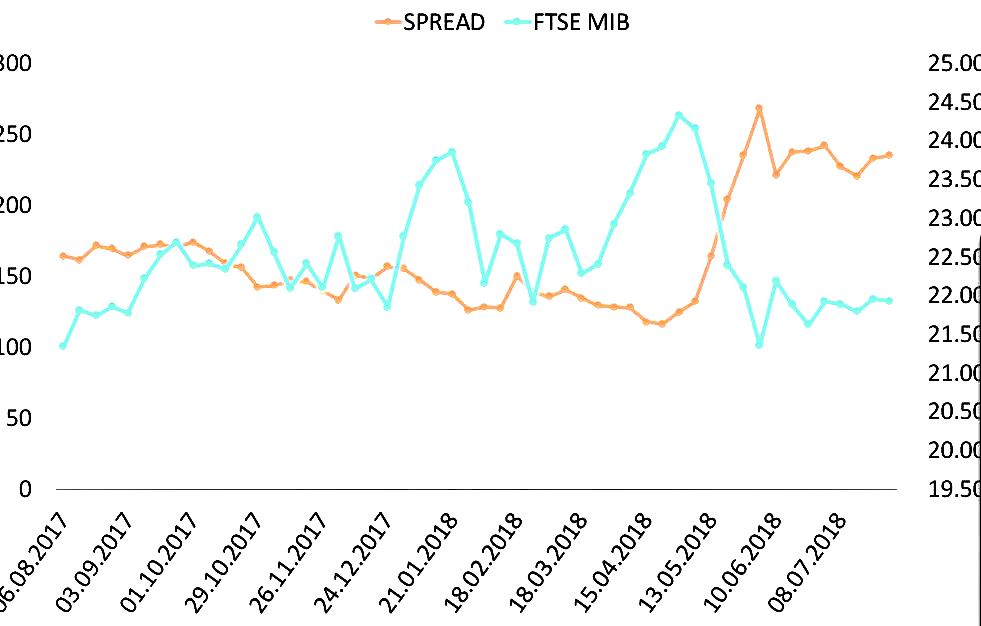

Il blu indica l’andamento della Borsa, l’arancione quello dello spread. Con l’insediamento del governo gialloverde, lo spread ha cominciato a salire, la Borsa ha cominciato a scendere

La questione è delicata ma merita un approfondimento per diversi motivi. Il primo riguarda un conto che non torna che potremmo sintetizzare così: un governo nato sulla base di un contratto che a regime vale tra i 110 e 150 miliardi di euro dove può trovare i soldi per la prossima legge di Stabilità senza stampare moneta (l’euro è irreversibile, ha detto Conte), senza aumentare il debito (il debito deve scendere ha detto ieri Tria al Sole 24 ore) e senza fare nuovo deficit (la discontinuità con il passato non sarà sul livello del deficit, ha detto ancora Tria nella prima intervista fatta al Corriere da ministro dell’Economia)?

Giocare con i numeri della prossima legge di Stabilità è come provare a capire i bilanci dell’Inter, ma se si mettono insieme alcuni punti fissi non ci si può non chiedere se i soldi che mancano all’appello per fare una Finanziaria “coraggiosa”, come ha detto ieri il presidente Conte, non siano destinati a venire proprio da lì: da nuove tasse. Nella prossima legge di Stabilità, lo sappiamo, ci saranno almeno venti miliardi di euro che il governo dovrà trovare per coprire solo delle spese strutturali (12,5 miliardi per coprire le clausole di salvaguardia sull’Iva, circa 3,5 miliardi per coprire le missioni internazionali e il rallentamento della crescita, altri quattro miliardi per coprire i costi per lo stato relativi alla crescita dello spread, e questa è già una prima tassa) e se vogliamo prendere sul serio le promesse fatte da Salvini e Di Maio (e purtroppo come ci insegnano i vaccini anche le promesse pazze vanno prese sul serio) andrebbero aggiunti 5-6 miliardi di euro per arrivare a quota cento sulle pensioni e circa 15-17 miliardi per mettere in cantiere il reddito di cittadinanza. E tutto questo senza considerare naturalmente i costi della flat tax (che a regime vale circa 50 miliardi di euro).

Problema: come si fa? La risposta implicita data dal governo finora, a parte il capitolo delle sanatorie, dei condoni e della pace fiscale, è legata proprio al tema da cui siamo partiti: le tasse. E mai come oggi quando si parla di tasse bisogna articolare il ragionamento seguendo due vettori. Primo: le tasse esplicite introdotte volutamente da questo governo. Secondo: le tasse implicite che a causa di decisioni del governo diventeranno oneri aggiuntivi sulle casse dello stato (e sulla così detta collettività). Sul primo punto, a poco più di due mesi dalla nascita del governo, c’è un trend sospetto che continua a delinearsi e la ragione per cui il governo del cambiamento non può permettersi di parlare chiaramente di tasse è che le tasse in alcuni casi sono state già aumentate. La tassa sui giochi (sul prelievo delle vincite) è una piccola tassa ma è pur sempre una tassa e nel 2019 il gettito previsto per l’aggravio su slot machine e videolotterie varrà circa 150 milioni di euro (200 nel 2020). Il contributo chiesto ai datori di lavoro per rinnovare ogni contratto a tempo determinato (dello 0,5 per cento rispetto al contratto precedente) è un piccolo contributo ma se si somma all’aumento del 50 per cento dell’indennità risarcitoria richiesta al datore di lavoro in caso di licenziamento illegittimo non si può non considerarla una tassa in più sulle imprese.

L’aumento del cinque per cento delle tariffe dei pedaggi che potrebbe scattare a ottobre nel caso in cui il ministro delle Infrastrutture dovesse confermare di non voler attuare una norma europea sottoscritta nella passata legislatura dal suo predecessore e dalla commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager (l’accordo, come ricordato pochi giorni fa dal senatore di Forza Italia Giorgio Mulè, prevedeva una proroga di quattro anni per la concessione alle società di gestione delle autostrade in cambio di investimenti nella rete autostradale per nove miliardi) potrebbe essere considerato come un aggravio irrisorio ma se tutto questo si va a sommare ad altre promesse non mantenute dal governo sulle tariffe dei tratti autostradali (da giorni molti sindaci dell’Abruzzo sono infuriati con Toninelli perché il governo non ha mantenuto l’impegno di annullare l’aumento del 12,9 per cento dei tratti autostradali della regione e in particolare i collegamenti con la capitale) si può facilmente mettere a fuoco la spia di una tendenza: non considerare l’aumento delle tasse come un tabù.

Le accise sulla benzina, per proseguire, non possono essere considerate delle tasse ma il fatto che Salvini abbia smentito nel giro di poche settimane una sua promessa esplicita fatta in campagna elettorale (“Al primo Consiglio dei ministri punteremo a cancellare le sette accise sulla benzina”) è un altro campanello di allarme di una tendenza a non considerare l’alleggerimento delle imposte dirette e indirette come una priorità a tutto campo. E alla luce di questo ragionamento, sarebbe naturale che in vista della prossima legge di Stabilità il governo fosse tentato dal seguire due strade che porterebbero all’introduzione di nuove imposte. Sul fronte dell’Iva, un modo per non dover trovare 12,5 miliardi di euro per coprire le clausole di salvaguardia esiste ed è una tentazione che i predecessori di Tria e Conte hanno spesso considerato: la rimodulazione dell’Iva. In poche parole, un governo, può decidere di limitarsi a far aumentare soltanto l’Iva sui beni di lusso riducendo l’Iva sulle bollette elettriche e sull’acqua e in questo modo potrebbe recuperare fino a quattro o cinque miliardi – che seppure in una piccola misura coinciderebbero comunque con un aumento delle imposte.

La tentazione c’è, anche qui, ed è possibile che per fare una legge di Stabilità “coraggiosa” il governo trovi il “coraggio” di aumentare un’altra tassa. Lo stesso ragionamento, infine, vale per un tema ancora più importante che è stato in qualche modo ammesso da diversi esponenti del governo: il taglio orizzontale delle detrazioni. Le detrazioni, lo sappiamo, oggi valgono circa due miliardi di euro ma una potatura, per quanto possa avere un senso, si tradurrebbe in un aggravio fiscale per la stragrande maggioranza degli italiani, se è vero come ha recentemente segnalato in uno studio il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti che oggi è il 75 per cento degli italiani a usufruire in qualche modo di uno sconto fiscale. In vista di una dual-flat tax, naturalmente, una potatura del ginepraio di sgravi fiscali sarebbe naturale, a condizione però di capire bene se la flat tax che verrà messa in cantiere nella legge di Stabilità è una truffa oppure no.

La Lega, come ricorderanno i molti elettori di centrodestra che avevano votato per avere più Alta velocità, meno tasse, meno incertezza, più flessibilità e meno spesa pubblica e che oggi si ritrovano invece con un Matteo Salvini sottomesso allo statalismo medievale di Luigi Di Maio, aveva raccolto buona parte del suo consenso elettorale promettendo di far trovare nella dichiarazione dei redditi di quaranta milioni di italiani una semplificazione suggestiva dell’attuale sistema composto da cinque aliquote Irpef: via tutte le aliquote (23 per cento, 27 per cento, 38 per cento, 41 per cento, 43 per cento), e dentro una unica aliquota al quindici per cento. Le promesse al ribasso messe insieme dal ministro dell’Economia e dallo stesso ministro dell’Interno sembrano indicare però una strada non troppo diversa da quella messa a fuoco due giorni fa da un deputato del Pd (Luigi Marattin) che mettendo insieme i paletti di Tria e di Salvini si è lanciato in un pronostico: “Salvini e Di Maio prenderanno una riforma fatta dal governo Renzi nel 2015, il cosiddetto ‘regime forfettario’ (o dei minimi). Una riforma con cui si stabilì che le partite Iva con ricavi non troppo alti – le soglie vanno dai 30 ai 50 mila euro annui, a seconda della tipologia di attività – pagano il 15 per cento di tasse, e la chiudono lì. Quello che il governo farà, a quanto pare, è estendere da 50 a 65 mila euro di ricavi la soglia entro cui si applica questo regime facilitato. L’effetto netto sarà di coinvolgere qualche decina di migliaia di professionisti in più. Il tutto poi abolendo l’Iri, che è la flat tax per le piccole imprese individuali (o società di persone), fatta nel 2016 e in vigore sui redditi da impresa prodotti quest’anno”.

A tutto questo, per concludere, va aggiunto il capitolo non meno importante che riguarda le tasse implicite che pagheranno gli italiani grazie all’incertezza generata da questo governo. L’aumento di circa 150 punti del differenziale tra i titoli di stato italiani e quelli tedeschi, rispetto alla fase pre-elettorale, vale da solo quattro miliardi di euro in più sulle casse dello stato e la progressiva perdita di credibilità e di affidabilità, oltre ad aver messo in fuga dall’Italia come ha ricordato Bankitalia diverse decine di miliardi di euro tra giugno e luglio, ha avuto anche altri due effetti. Il primo è la riduzione dell’indice della Borsa italiana, che ha perso poco più del 10 per cento del suo valore di capitalizzazione da quando il governo è in attività (e se questa non è una tassa sugli azionisti…).

Il secondo effetto riguarda invece l’aumento del costo che deve affrontare ogni azienda per fare più debito a causa della crescita dello spread e il costo simmetrico che ha avuto a sua volta l’aumento dello spread sul capitale delle grandi aziende italiane (come Generali) che hanno in pancia titoli deprezzati a causa della crescita dei rendimenti (senza parlare poi delle parole minacciose usate da Di Maio con le banche, definite parassite e sanguisughe, con toni da chi vuol far presagire di essere pronto a immaginare provvedimenti per tassare con severità gli utili). Anche in questo caso si tratta di una piccola tassa indiretta che non sarebbe nulla di fronte alla piccola apocalisse (siamo nell’epoca del governo degli ossimori) che si potrebbe scatenare a fine mese quando prima Fitch (31 agosto) e poi Moody’s (7 settembre) decideranno se rivedere con un outlook negativo i nostri titoli di stato – mossa che porterebbe i btp e le obbligazioni private a un solo gradino sopra il livello spazzatura. E se l’Italia dovesse far fatica a stare sui mercati, beh, avere qualche tassa in più potrebbe essere la soluzione meno traumatica per aver garantita la sostenibilità finanziaria del paese.

Il nostro discorso potrebbe essere ancora più pesante immaginando le conseguenze che avrebbe sulle casse dello stato la nazionalizzazione di Alitalia, il progressivo superamento della privatizzazione delle Ferrovie dello Stato, l’uso disinvolto della Cassa depositi e prestiti, la chiusura dell’Ilva, le penali sull’Alta velocità e certamente ci saremo dimenticati qualcosa. Ma a poco più di sessanta giorni dalla nascita del governo sappiamo che il governo del cambiamento ha imboccato una direzione che probabilmente lo costringerà a far cambiare l’approccio avuto negli ultimi anni dall’Italia sul fronte delle tasse (a gennaio 2018 la pressione fiscale è scesa ai minimi da sei anni a questa parte). E prima ancora di calcolare quanti miliardi peserà sul nostro paese il governo della “fat tax”, altro che flat tax, c’è un’altra tassa oggi difficilmente quantificabile che l’esecutivo del cambiamento ha introdotto da due mesi in modo progressivo: la tassa sulla credibilità dell’Italia. E se nelle prossime settimane non troverete indizi utili a capire chi pagherà le possibili pazzie della legge di Stabilità sappiate che – senza tagli alla spesa pubblica, senza efficienze vere nella macchina dello stato, senza recuperare credibilità – il costo della demagogia populista non ricadrà sull’Europa o sull’euro o sul deficit ma ricadrà su di noi. E’ il cambiamento, bellezza.