Chi tiene unito il mondo

Tra Nietzsche e Pascal. A lezione dal Prof. Ratzinger: “Solo giungendo alla profondità che si manifesta in Cristo crocifisso scorgiamo l’autentica forza che sorregge il cosmo. L’assolutamente grande si riconosce solo nell’infinitamente piccolo”

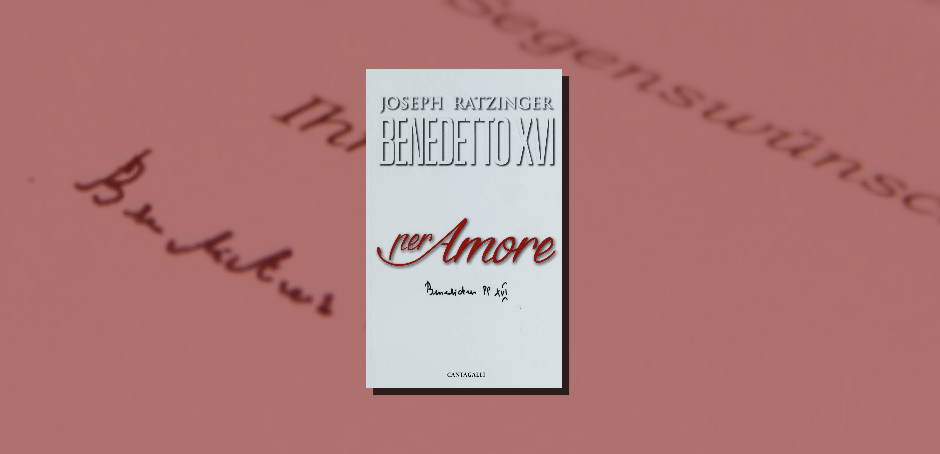

[Pubblichiamo due testi inediti di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI contenuti nel volume “Per amore”, curato da Pierluca Azzaro ed edito da Cantagalli (192 pp., 17 euro), da pochi giorni in libreria. Il primo è una meditazione tenuta a Münster il 6 settembre 1970, mentre il secondo è l'omelia pronunciata dall'allora cardinale Ratzinger a Fontgombault (Francia) il 24 luglio 2001]

Questo testo, nel Vangelo di Marco (Mc 6,1-6), chiude il ciclo dei miracoli. Si arriva a una situazione in cui non possono più accadere miracoli. Essendo questo il punto in cui s’interrompe improvvisamente la linea ascendente dell’operare di Gesù, nella struttura del Vangelo questo testo occupa una posizione di rilievo, sottolineata anche – certo non casualmente – dal fatto che questa è l’ultima volta in cui viene riferito che Gesù insegna in una sinagoga (Mc 6,2). Per Marco, con questo episodio, avviene dunque lo strappo decisivo fra Gesù e Israele. In quel giorno fallisce definitivamente il suo tentativo, sino ad allora continuamente ripetuto, di far diventare il culto a Dio del suo popolo il luogo della sua rivelazione. Da quel giorno in poi non ci fu più alcun ritorno in sinagoga da parte di Gesù; e questo a fronte del suo indubbio sforzo a favore della sinagoga, dell’impegno a fare del culto sinagogale il luogo della sua parola: questo processo fallisce, in quanto la sinagoga si rifiuta, lo “scomunica”, e avviene lo strappo fra lui e Israele. Sappiamo che lo strappo di quel momento resta fino a oggi, e fino a oggi rappresenta una delle ferite più dolorose dell’umanità. In quel fatto senza apparente importanza, che nessuno storico trovò motivo di annotare, avvenne una decisione di portata storica mondiale, alla quale nessuno dei grandi avvenimenti politici di allora può compararsi: è quell’attimo di orgoglio e di rifiuto che da allora in poi determina incancellabilmente la storia. Qui si vede, per così dire, il peso della decisione umana. Si vede come un attimo di orgoglio possa agire in modo distruttivo, possa troncare un appello, una possibilità, una via di Dio, e come in fondo proprio le decisioni nascoste, politicamente non appariscenti, nelle quali silenziosamente l’uomo si erge a ultima istanza nel “sì” o nel “no”, siano le forze che muovono la storia. In quello che apparentemente è insignificante, nel rapporto fra l’uomo e il messaggio di Dio, si decide il proprio destino e il corso della storia.

Come si svolge più nel dettaglio l’avvenimento qui descritto? Secondo il breve racconto trasmessoci da Marco, evidentemente i nazaretani avevano sentito che il loro compatriota Gesù, un carpentiere, improvvisamente si era presentato come rabbì ed era addirittura diventato un rabbì famoso, il cui messaggio e i cui miracoli avevano suscitato speranze messianiche. Volevano naturalmente ascoltarlo anche lì da loro, una volta, perché c’è un po’ di orgoglio nel fatto che un compatriota avesse fatto carriera in questa forma. Ma poi è più forte lo scetticismo. Essi conoscevano bene quel Gesù e la sua famiglia. Se pure altri lo ammiravano, loro sapevano chi era: era un carpentiere che aveva lavorato certamente anche da qualcuno di loro, in ogni caso un uomo che conoscevano e che, come si erano resi conto mille volte, non era affatto diverso da loro stessi. Ai loro occhi non poteva che apparire ridicolo vederlo come il messia. Volevano ascoltarlo una volta nella loro sinagoga, ma in fondo la loro reazione era già decisa in anticipo: con un sorrisetto disarmante gli avrebbero fatto notare che loro già sapevano chi era e che non si sarebbero lasciati impressionare da un modesto carpentiere che si presentava come rabbì. E’ quell’arroganza che si mette al di sopra, che sa già che non ci può essere nulla di speciale lì e che perciò in realtà già non ascolta più. Nella versione di Luca c’è peraltro un elemento diverso; Luca tralascia, cioè, nel testo di Isaia che Gesù spiega, le parole sulla vendetta di Dio nei confronti dei popoli e riporta solo il messaggio di riconciliazione (Lc 4,16-19). Per loro, questo rappresenta uno scandalo molto grave. Infatti rinunciare alla vendetta significa rinunciare a quel che rende gratificante la salvezza e la promessa di Dio. Una salvezza senza vendetta non era vera e propria salvezza. Non ne valeva la pena. Per che cosa si era sofferto? Per che cosa si era stati devoti, se poi agli altri non accade nulla e sono tutti riconciliati?

Questo, a grandi linee, è lo svolgimento dei fatti così come ci è possibile ricostruirlo. Dovremmo riconoscere che reazioni del genere sono del tutto comprensibili, che in fondo noi stessi ci comportiamo in modo analogo, che crediamo di conoscere gli uomini; ovvero non ascoltiamo più, in fondo, dopo aver sentito una cosa per l’ennesima volta, non lasciamo più che entri nel nostro cuore, crediamo di sapere già come va a finire e con quali conseguenze. E c’è anche l’altro aspetto, per cui salvezza e cristianesimo ci interessano solo se a noi ce ne viene qualcosa e agli altri invece viene tolto qualcosa, per così dire. Tutto questo fa parte di noi e credo che ciascuno, pensando alle proprie reazioni, può tradurlo in termini ancora più concreti. Da allora la cristianità ha condannato in generale i nazaretani e gli ebrei come coloro che rifiutano il Messia. E qui ci si deve chiedere: abbiamo davvero ragione a condannare, a separare da noi stessi l’umanità e a escludere coloro che dovrebbero sottostare alla vendetta di Dio? Ci dobbiamo chiedere: vendetta e irreconciliabilità non sono forse impresse a caratteri cubitali anche nella storia dei popoli cristiani, dei gruppi cristiani e in noi stessi? Non ci opponiamo forse anche noi a un Dio diventato fin troppo familiare, che crediamo già di conoscere e dal quale pensiamo non ci sia più un granché da attendersi? Non ci opponiamo in concreto anche noi alla sua Chiesa, divenuta per noi pura routine, quando diciamo: “tutto questo lo conosciamo sin troppo bene, da qui non può giungere alcuna salvezza”? Dovremmo chiederci se concretamente non ci comportiamo noi stessi come gli uomini di Nazareth. Volgendo la domanda in questa forma concreta emerge l’autentico tema del testo e il centro della cristologia di Marco, cioè che la forza di Dio si manifesta nella debolezza e in essa vuole essere riconosciuta. La cristologia marciana inizia certo con miracoli, con grandi atti di potenza nei quali si manifesta in Gesù la potenza di Dio creatore. Ma questi atti di potenza non ottengono alcunché: il loro unico effetto è che l’entusiasmo iniziale si sbriciola sempre più e non si trasforma in una vera decisione per Gesù Cristo.

Il Vangelo secondo Marco, da questa grande ouverture, muove sempre più verso l’ultima debolezza, verso la Croce. Il paradosso della presentazione di Marco è che, certo, i miracoli suscitano rapidamente entusiasmo e un certo clima, ma nessuna sequela, nessuna fede. Solo quell’ultimo strappo, la Croce, ha l’effetto di far dire al centurione romano, in rappresentanza del popolo: “Davvero quest’uomo era Figlio di Dio!” (Mc 15,39). Il Dio diventato debolezza assoluta è l’autentico miracolo che crea risposta. Così Marco vuole introdurci alla decisione cristiana e al contempo mostrarci come l’autentico Cristo di fronte al quale siamo posti, quel Dio che è il miracolo che risana il mondo, non sta nei grandi, entusiasmanti atti di potenza, ma si manifesta in realtà solo nella misura in cui il sensazionale diminuisce e la forza di Dio ci viene incontro nella debolezza. La cristologia marciana, nell’allontanarci sempre più dai miracoli, dalle emozioni e dall’entusiasmo della massa, per condurci all’abbandono del Crocifisso, ci presenta proprio questo come l’autentico miracolo, nel quale avviene la cosa decisiva del mondo, nel quale gli uomini possono iniziare a seguire e a comprendere Dio.

Con ciò il Vangelo fa un’affermazione sulla forma della rivelazione di Dio: Dio si rivela in ciò che è poca cosa, in ciò che non è entusiasmante secondo una prospettiva mondana, attraverso la Croce. Questo siamo abituati a sentirlo. Ma già da tempo lo abbiamo neutralizzato: o magnificando all’eccesso, sul piano teologico, la Croce; oppure, quando la prendiamo sul serio, ci succede come alla gente di Nazareth, che ci arrabbiamo e diciamo: “Perché un messaggio in fondo così misero e triste? Perché la lieta novella non risuona più gioiosamente? Perché non è qualcosa di luminoso e di grande, che ci inserisce nel grande corso della storia e nei suoi trionfi? Perché non dovremmo percepire Dio in tutto quello che c’è di bello, di grande e di luminoso nel cosmo? Perché siamo ingabbiati in questa meschinità? E’ veramente questa la via che può essere evangelo (buona novella) per noi?”. E’ di Nietzsche la frase: “Qual è stato finora sulla terra il maggiore dei peccati? Non fu forse la parola di chi disse: ‘Guai a coloro che qui ridono?’”. Questo cristianesimo, reconditamente, non è in realtà la religione del risentimento della piccola gente, del popolino che non riesce a sopportare ciò che è grande e perciò divinizza ciò che è piccolo e meschino? Per entrare seriamente in contatto con l’evangelo dovremmo ammettere che il sentire dei nazaretani è anche il nostro, che in fondo consideriamo troppo piccolo questo Dio e respingiamo l’idea per cui la salvezza di Dio possa essere questo minuscolo avvenimento della storia che generazione dopo generazione ci riguarda e che noi stessi da una vita proclamiamo. E potremmo ulteriormente ampliare l’orizzonte fino alle esperienze di ciascuno di noi, quando sperimentiamo il fallimento della Chiesa, quando noi stessi facciamo esperienza di come gli uomini non abbiano più bisogno del cristianesimo e ci chiediamo: davvero è ancora questa la causa di Dio, la causa che merita l’impegno di tutta una vita? Penso che la risposta vada in due direzioni.

“Si è diffusa l’idea che il contenuto del Vangelo sarebbe lo sviluppo sociale. Ne vediamo le conseguenze”

La prima: non è affatto vero che il luogo della rivelazione di Dio è solo la Croce, solo la debolezza. Noi crediamo invece anche in Gesù come Figlio del Creatore, nel Dio dal quale proviene la creazione. In questo senso, anche per i cristiani vale assolutamente il fatto che ciò che è grande e bello è una rivelazione di Dio che non ci possiamo e non ci dobbiamo lasciar togliere. Al contrario: dovrebbe far parte dell’essere cristiano scorgere come in tutte le cose piccole, complicate e miserevoli del mondo c’è comunque anche la bellezza della creazione, lo splendore della gloria di Dio, per la quale dovremmo avere l’occhio attento, che dovremmo saper vedere perché ci mostra qualcosa di Dio. In un tempo in cui siamo abituati a vedere il mondo come funzione del nostro lavoro e lo consideriamo pragmaticamente come ciò che si può utilizzare, dovremmo assolutamente risvegliare in noi e negli altri lo sguardo sul tutto, in modo da non vedere solo le potenzialità funzionali, ma imparando di nuovo a vedere la creazione, la bellezza della creazione che vuole renderci felici, che ci è data perché vediamo lo splendore della gloria di Dio in cui egli in molti modi si mostra a noi. Prova questo anche il fatto che la festa è parte essenziale della fede cristiana e che nella festa e nella sua bellezza ci appare qualcosa della bellezza di Dio, del volto di Dio.

Sì, il cristianesimo non è cammino di risentimento che ci costringe a trascurare il bello, ma crede in quel Dio che è Padre di Gesù Cristo e perciò crede alla creazione e alla sua bellezza. Ma per quanto tutto questo sia vero, resta il fatto che questa non è l’unica e neppure la più centrale rivelazione di Dio. Abbiamo imparato veramente a conoscere il cosmo non solo quando abbiamo gradualmente compreso le grandi leggi di gravitazione e cose simili, ma quando siamo arrivati alle cose più piccole, all’atomo e alle particelle elementari. Solo la conoscenza di ciò che è più piccolo ci ha messo nelle mani il tutto, il potere di minacciare e la possibilità di conquistare l’universo, di costruire perfino un universo dell’uomo. Solo avendo trovato ciò che è più piccolo, il mondo per così dire nel suo punto più profondo e più minuscolo, solo avendolo afferrato in ciò che apparentemente è più minuscolo e più debole, solo così siamo giunti alla sua radice e l’abbiamo potuto prendere in mano, abbiamo trovato il punto che cercava Archimede, a partire dal quale è possibile sollevare il mondo. Abbiamo trovato e fatta nostra la cosa più grande solo quando l’abbiamo trovata in ciò che è più piccolo. Sin qui, però, nelle nostre riflessioni, siamo pur sempre rimasti nell’ambito della materia. Nella sua dottrina dei tre ordini, Blaise Pascal ha evidenziato i passaggi ancora più profondi che sono necessari perché riconosciamo quel che è veramente grande. Accanto all’ordine della materia, sta l’ordine dello spirito: il minimo tra gli spiriti è più grande dell’intero cosmo materiale. E sopra l’ordine dello spirito sta l’ordine dell’amore divino, nella cui apparente piccolezza soltanto si può scorgere ciò che è veramente grande. Solo quando giungiamo a quella profondità che si manifesta in Cristo crocifisso, solo allora scorgiamo quel che c’è di più grande, quello che tiene unito il mondo, l’autentica forza che sorregge il cosmo. L’assolutamente grande anche qui si riconosce solo nell’infinitamente piccolo. Solo nel Dio crocifisso, solo nel Dio che è diventato la cosa più piccola di tutto il suo cosmo, noi stiamo come di fronte alle particelle elementari della realtà, che fanno esplodere e compongono il tutto. Solo qui stiamo di fronte all’autentico potere e riconosciamo il nocciolo della realtà, che risiede non in quantità ma in questo potere che ama fino al fondo della realtà. Solo qui stiamo di fronte all’onnicomprensivo potere dell’amore divino che entra nel “verme” uomo (cfr. Sal 22,6) e così porta il tutto. E solo se non rifiutiamo con superbia questo infinitamente piccolo, può schiudersi a noi l’infinitamente grande. Così penso che l’episodio di Nazareth lasci intravedere la decisione fondamentale cristiana, il compito permanente di opporci all’evidente complesso nazaretano e alla sua superficialità, al complesso di Nietzsche, e accettare Dio: accettarlo non solamente nella sua grandezza, ma nel suo nascondimento, nel quale egli, proprio come la cosa più piccola, è la forza che può trasformare il mondo. Accettarlo dunque non solo come il Dio potente che comanda su tutto, ma come il Dio della riconciliazione, il Dio che opera non attraverso il potere, ma attraverso l’abbassarsi (Fil 2,6-7), attraverso ciò che è più piccolo (stando qui il vero potere), come il Dio che nel dolore, nella Croce, rimandandoci a ciò che è più piccolo e profondo, ci riconduce a noi stessi, come il Dio che proprio e solo così ci schiude la vera gioia.

In questo modo stiamo di fronte a un compito che non è da concludere, che soprattutto non è da risolvere teoricamente, ma al quale invece dovremmo di continuo lasciarci richiamare da testi come questo. Imparando a discendere, da ciò che appare esteriormente, nella profondità della realtà; e diventando così lentamente capaci di vedere la grandezza di Dio e di parlarne ad altri.

San Luca (Gen 18,1-33; Lc 10,38-42) lega il Vangelo di domenica scorsa del buon samaritano e il Vangelo odierno di Marta e Maria attraverso la piccola parola greca poréuestai, “essere in cammino”. Il Vangelo del buon Samaritano finisce con la parola “va’!” (Lc 10,37). Il Vangelo di Marta e Maria inizia con: “Mentre erano in cammino” (Lc 10,38). E dunque questi due Vangeli sono legati dall’idea dell’essere in cammino. Ci ricordiamo anche della grande visione di san Luca per la quale tutta la vita pubblica del Signore si svolse “in cammino”, in cammino verso Gerusalemme, verso il mistero pasquale, il mistero della nostra redenzione nella Croce e nella Risurrezione. E in questo cammino, Gesù cerca il nostro amore, la nostra disponibilità, il nostro ascolto, e ci prepara al mistero della sua presenza, al dono della sua vita.

E dopo Pasqua, il Vangelo ci dice ancora una volta: “Gesù vi precede in Galilea” (Mt 28,7). Egli continua a essere in cammino verso la Galilea, la Galilea del mondo nel quale noi ora dobbiamo annunciare – con lui, per mezzo della sua grazia – il Regno di Dio e preparare il mondo per la sua presenza. In questo senso, il Signore che ci precede in Galilea è con noi in cammino verso la nuova Gerusalemme, la Gerusalemme celeste, il Cielo. E così, in questo legame tra i due Vangeli, il Signore ci mostra anche le diverse dimensioni dell’amore del prossimo. Se nel Vangelo del samaritano appare soprattutto l’aspetto esteriore dell’agire sociale, dell’aiuto esteriore e materiale, nel Vangelo di Marta e Maria viene in luce un’altra dimensione, la dimensione della presenza della sua parola, la dimensione della meditazione e dell’interiorità. Questi due Vangeli insieme ci mostrano inoltre che l’amore del prossimo e l’amore di Dio non sono separabili, che essi devono compenetrarsi l’un l’altro, che nell’amore del prossimo ci deve essere sempre anche l’amore per Dio. Noi dobbiamo donare all’altro non solo delle cose materiali, dobbiamo donargli anche Dio. Altrimenti dimentichiamo l’essenziale, ciò che è davvero “necessario” (Lc 10,42). D’altra parte, però, nell’amore per Dio deve essere presente anche il prossimo, perché, nel prossimo, è Gesù che viene e domanda la nostra ospitalità. Mi sembra che sia un insegnamento molto importante, soprattutto per il nostro tempo.

Dopo il Concilio si è infatti diffusa l’idea che il contenuto del Vangelo sarebbe lo sviluppo sociale, che bisognerebbe fare soprattutto le cose esteriori, materiali, e che solo dopo forse si può avere ancora tempo per Dio... Ne vediamo le conseguenze: anche i missionari non avevano più il coraggio di annunziare il Vangelo. Pensavano che il loro compito ora fosse quello di contribuire allo sviluppo dei paesi sottosviluppati. Ci si è così dimenticati di Dio, e la conseguenza è terribile: la distruzione dei fondamenti morali di queste società. Un amore del prossimo che dimentica Dio, dimentica l’essenziale. Torniamo al Vangelo di Marta e Maria. A prima vista sembra una semplice istruzione umana sulle dimensioni essenziali della vera ospitalità. Il Signore ci dice: per una vera ospitalità umana non è sufficiente donare il nutrimento, le cose esteriori. Il vero ospitante dà di più, deve dare all’altro soprattutto il suo tempo, aprirsi all’altro, dargli un po’ di se stesso, ascoltarlo, per poter rispondere alle sue esigenze.

Ma in questo insegnamento, a prima vista puramente umano, il quale ci dice che, anche in una semplice ospitalità umana, è necessario dare non solamente delle cose esteriori, vediamo brillare una realtà più profonda: la necessità di essere aperti soprattutto all’essenziale, alla presenza di Dio, nella quale egli ci dona se stesso nella sua Parola.

E in questo insegnamento sulla necessità di essere aperti al Signore, di sedersi ai piedi del Signore per entrare in comunione con lui, il Signore parla anche alla Chiesa di oggi. Perché gli stessi problemi che riscontriamo in Marta e Maria esistono anche oggi nella Chiesa.

In realtà noi prestiamo il servizio di Marta. Facciamo tante cose esteriori: ci sono riunioni, commissioni, sinodi, discussioni, decisioni, documenti in abbondanza, ci sono programmi pastorali e cose simili. Sì, si fanno molte cose… Ma forse in questa continua attività di Marta, che vuole predisporre tutto per il successo dell’azione pastorale, si dimentica troppo la dimensione di Maria, si dimentica che questa vera disponibilità per il Signore, per il suo Regno, esige molto di più che delle azioni esteriori soltanto, si dimentica che essa esige soprattutto la nostra disponibilità a sederci ai piedi del Signore, nella meditazione, nell’ascolto della sua Parola, nella quale Egli dona se stesso. In una lettera di santa Teresa di Lisieux a sua sorella Céline c’è un bellissimo passo su questa situazione nella Chiesa. Interpretando le figure di Marta e Maria, santa Teresina dice che, quando Maria versa il profumo prezioso sulla testa del Signore, “gli Apostoli mormorano”; e continua: “La stessa cosa ci accade oggi: i cristiani più ferventi, i preti (e i vescovi) pensano che esageriamo, che dovremmo servire con Marta, invece di consacrare a Gesù i vasi delle nostre vite con i profumi che vi sono racchiusi. E che importa se i nostri vasi si rompono? Gesù infatti è consolato e il mondo, che lo voglia o meno, è costretto a sentire i profumi che da essi si diffondono e che purificano l’aria avvelenata…” (19 agosto 1894). Questa affermazione – per cui il profumo che purifica l’aria inquinata di questo mondo viene dai vasi in frantumi delle nostre vite, da questa dimensione di Maria – rappresenta non solo una profonda teologia della vita contemplativa e della vita della Chiesa in generale, ma anche, mi sembra, una vera e profonda teologia della liturgia. Nella liturgia noi dobbiamo fare anche il servizio di santa Marta, certamente, dobbiamo preparare al Signore l’ambiente sacro, offrirgli i nostri preparativi, allestire bene la cerimonia e il canto, presentare i doni di questo mondo, il pane e il vino: tutto questo è necessario ed è ugualmente necessario farlo bene.

Ma se nella liturgia non c’è anche la dimensione di Maria, la dimensione contemplativa, di sedersi semplicemente ai piedi del Signore (Lc 10,39), manca l’essenziale; in questo senso, se la liturgia è realmente “mariana”, se cioè imita l’atteggiamento di Maria di sedersi ai piedi del Signore e ascoltare la sua parola per ricevere il dono di lui stesso, se la liturgia è veramente contemplativa, alla fine è da questo atteggiamento che viene la purificazione dell’aria inquinata di questo mondo. Penso che soltanto da una liturgia realmente “mariana” può venire la purificazione dell’aria avvelenata del mondo di oggi.

In questo senso, sia nella prima lettura di oggi, sull’apparizione della Trinità ad Abramo (Gen 18,1- 33), sia nel Vangelo, trovo una profonda visione della liturgia nelle sue due dimensioni. Nel Libro della Genesi Abramo offre la sua ospitalità con generosità al Dio Trino. Offre un vitello, pane e formaggio, lava i piedi degli ospiti, dona del suo. Ma alla fine è il Signore che gli dona l’unica cosa necessaria, l’essenziale, che gli dona il figlio, e con il figlio l’avvenire, la speranza, la vita. E la stessa cosa nel Vangelo: Marta offre delle cose buone al Signore, gli offre i doni della sua casa, e Maria gli offre il suo ascolto, la sua ampia disponibilità. E alla fine è il Signore che dona non soltanto la sua Parola, ma in essa dona se stesso. Qui sta l’essenziale della liturgia: noi offriamo i nostri poveri doni e riceviamo dalle mani del Signore il dono, il necessario: il suo corpo e il suo sangue, la vita eterna, il Regno di Dio, la redenzione. Preghiamo il Signore che ci aiuti, che aiuti la Chiesa a celebrare bene la liturgia, a sedersi davvero ai piedi del Signore per ricevere il dono della vita vera, quello che è essenziale e necessario per la salvezza di tutti, per la salvezza del mondo.