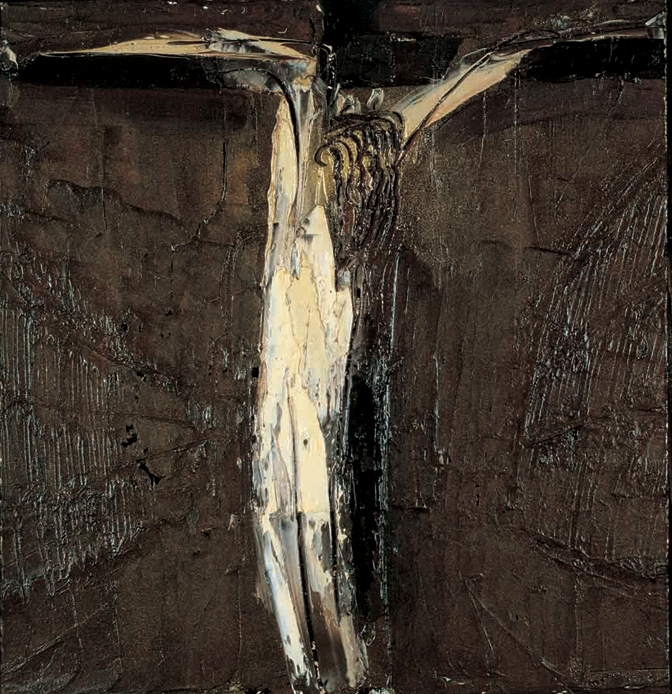

“Crocefisso 1b”, 1960. Olio su pannello (cm 35x33), di William Congdon. Assisi, collezione privata. © The William G. Congdon Foundation, Milano-Italy. congdonfoundation.com

L'angoscia di un'attesa, il mistero del Sabato santo

A lezione dal professor Ratzinger: “La Chiesa, la fede, non assomigliano a una piccola barca che sta per affondare? Quando la tempesta sarà passata, ci accorgeremo di quanto la nostra poca fede fosse carica di stoltezza”

[Nei prossimi weekend, il Foglio ripubblicherà cinque “lezioni” di Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Interventi meno noti rispetto ai più celebri discorsi, ma che confermano la coerenza mantenuta nel corso dei decenni dal Papa emerito rispetto a quanto scritto negli “Appunti” diffusi la scorsa settimana sulla crisi della Chiesa, sconvolta dalla piaga degli abusi sessuali. La prima “lezione” è sul Sabato santo: due meditazioni – di cui pubblichiamo anche la Prefazione – risalenti al 1967 e raccolte nel volume “Il Sabato della storia” di Joseph Ratzinger e William Congdon, edito da Jaca Book. Infine, uno stralcio dall’omelia pronunciata per la Veglia di Pasqua del 2006].

Sono passati più di trent’anni da quando ho scritto le mie “Meditazioni sulla Settimana santa”. L’occasione esterna fu un invito della Radio Bavarese la quale – con questi testi e con le preghiere che li concludono – intendeva contribuire a celebrare in modo adeguato quei giorni santi. Allora io stavo preparando le mie lezioni di introduzione al cristianesimo tenute all’Università di Tubinga per studenti di tutte le facoltà nella sessione estiva del 1967 e pubblicate in volume l’anno successivo. Avevo chiaro che la cristologia doveva costituire il nocciolo di queste lezioni e che in esse un posto altrettanto centrale doveva spettare alla teologia del mistero pasquale. Perciò queste riflessioni avrebbero fatto anche da preparazione alle lezioni che avrei tenuto di lì a poco. Esse per altro richiedevano che si uscisse dallo stretto ambito scientifico: si trattava di arrivare a comprendere il messaggio cristiano nel momento presente e quindi, sulla base di tale comprensione, di renderlo comprensibile ad altri, anche a coloro che sono lontani. Tutto ciò, quindi, assumeva per me un carattere molto personale. Mi interrogavo sul mio essere cristiano, su quali ne fossero il fondamento e l’itinerario.

Il tema del Venerdì santo non può lasciare indifferente nessun cristiano, anzi, nessun uomo che ricerchi con sincerità la retta via. Non è singolare che un uomo apparentemente sconfitto, morto nelle sofferenze e nell’abbandono più estremi, venga presentato come il redentore di tutti gli uomini? Che cosa c’entra il dolore con la salvezza, la sofferenza con la felicità? Mi fu subito chiaro che la questione del rapporto tra amore e dolore coincideva con la questione essenziale della croce e con l’ulteriore questione, legata a questa, di come l’esistenza di un altro, la sua passione e la sua vittoria, possano determinare nel profondo la mia vita e cambiarla. Ma qui si tratta di parlare soprattutto delle meditazioni sul Sabato santo. Poiché sono nato in un Sabato santo, questo giorno ha avuto da sempre per me un significato speciale. Nei miei primi anni per me era importante soprattutto il fatto che io – e i miei genitori lo sottolineavano con un certo orgoglio – fossi stato il primo battezzando a ricevere l’acqua pasquale appena benedetta. Il fatto di nascere il Sabato santo mi aveva donato il privilegio di un battesimo legato in modo assolutamente evidente alla Pasqua cristiana, così che l’intima radice e il significato essenziale del battesimo ne emergevano con particolare chiarezza. Il messaggio del giorno in cui venni al mondo aveva pertanto un legame particolare con la liturgia della Chiesa; e la mia vita era fin dall’inizio orientata a questo singolare intreccio di oscurità e di luce, di dolore e di speranza, di nascondimento e di presenza di Dio.

D’altra parte, fino agli inizi degli anni Cinquanta, quando Pio XII intraprese la riforma della Settimana santa, la figura liturgica del Sabato santo presentava una duplice faccia. Le vetrate della chiesa erano coperte in segno di lutto, ma al mattino già si celebrava la liturgia che culminava nella rappresentazione simbolica della resurrezione con l’accensione del cero pasquale e con il canto dell’inno alla luce. Ben presto venni a sapere che in origine questa liturgia veniva celebrata all’alba del giorno di Pasqua, ma che in seguito l’inizio era stato anticipato alla sera del Sabato santo, a motivo dei numerosi catecumeni che durante questa celebrazione ricevevano il battesimo, il sacramento della morte e resurrezione: se l’accensione del cero è un dramma simbolico in cui il segno della nuova luce rappresenta la vittoria della morte, il battesimo di molte persone, rispetto al simbolo della luce, veniva inteso come presenza reale del mistero pasquale. Chi lo riceveva, passava egli stesso attraverso la morte e la resurrezione; da quel momento era con tutta la sua vita unito al Risorto, venendo sottratto così in anticipo alla morte per il fatto di tenersi stretto al Risorto, che lo avrebbe condotto attraverso la notte della morte. In questo dramma liturgico, accanto al simbolismo della luce, trovava spazio la simbologia dell’acqua, con un duplice significato: l’acqua come minaccia alla vita, come potenza distruttrice, come elemento di morte, e l’acqua come fonte di vita, condizione di ogni vita.

Come ho già detto, sapevo che poi la celebrazione era stata via via anticipata fino a svolgersi la mattina del Sabato, ma sempre a luci smorzate: si trattava di una liturgia piuttosto “dotta”, a cui non partecipavano molti fedeli. Una volta concluso il dramma della luce e dell’acqua, che oramai si svolgeva per lo più senza battezzandi, si ritornava al lutto del Sabato santo. Il Santo Sepolcro, che veniva comunemente allestito nelle nostre chiese, tornava a essere il centro della preghiera. Il mistero di Cristo morto per noi, che in quanto morto giaceva nel sepolcro, improntava la pietà popolare di questo giorno. La contraddizione in cui venivano a trovarsi liturgia e pietà popolare non mi sembrava però del tutto priva di senso; in essa mi si manifestava qualcosa di quel chiaroscuro che costituisce l’essere cristiano e di quella intima tensione che appartiene all’esistenza cristiana: ci sono sempre nuove anticipazioni della speranza – lampi in cui sembra irrompere improvvisamente la vittoria di Dio – ma anche sempre nuovi momenti di oscurità in cui tutto è revocato e in cui siamo inesorabilmente confrontati con l’assenza di Dio.

La riforma di Pio XII ha successivamente eliminato questa strana – eppure in qualche modo espressiva – anomalia liturgica. Il Sabato santo è oggi da cima a fondo il giorno del grande silenzio, come si legge nella omelia che la tradizione attribuisce a Epifanio: “Che è mai questo? Oggi un grande silenzio regna sulla terra; grande silenzio e solitudine; un grande silenzio, perché il re sta dormendo. La terra era intimorita e stava come sospesa, perché il Dio incarnato si era addormentato…” (PG 43, 439). Ora regna ovunque l’oscurità piena di mistero di una chiesa le cui vetrate coperte lasciano entrare a mala pena la luce, a cui si accompagnano l’immagine di Gesù morto nel Santo Sepolcro e la preghiera silenziosa davanti al Santissimo. Molti, di fronte alla immagine del Cristo che giace nel sepolcro, saranno stati colti da sentimenti non dissimili da quelli provati da Dostoevskij quando, nel 1867, rimase profondamente sconvolto nel museo di Basilea dal quadro di Hans Holbein che ritrae il Cristo morto, “il quale ha sopportato tormenti disumani, è già stato deposto dalla croce ed è ora esposto alla corruzione”. L’esperienza di Dostoevskij di fronte a questa immagine – scaturita certamente dalla tradizione dei sepolcri del Sabato santo – è stata collocata nel contesto del XIX secolo da Henri de Lubac, che l’ha messa in relazione, in modo molto efficace, con la filosofia nietzschiana della morte di Dio. E’ un aspetto del Sabato santo che naturalmente per il fedele non poteva rimanere isolato: egli, al di sopra dell’immagine, vedeva la sacra Realtà del Cristo risorto e presente, al di là della morte, nell’ostia; e, pur sapendo che questa morte ci riguarda sempre, era anche cosciente che attraverso di essa già traspare il mistero della vita, la vittoria sulla corruzione e l’eterna gloria del Corpo di Cristo.

Vincent Van Gogh, “Pietà”, 1889, olio su tela

Torniamo alla situazione del 1967: la mia personale comprensione del Sabato santo si è formata in questa correlazione di liturgia e pietà popolare. Ma la teologia mi mise a confronto con una questione che va ancora più a fondo. Nel Simbolo apostolico, al Sabato santo corrisponde la frase (Christus) “descendit ad inferos” che, nella traduzione tedesca, allora, suonava: “discese all’inferno” (“Hölle”). La nuova traduzione degli anni 70, ha mitigato questa affermazione ricca di mistero con la formula “disceso nel regno della morte”. Nel semestre invernale del 1955-’56 avevo insegnato per la prima volta cristologia nel seminario di Freising, confrontandomi in quell’occasione anche con il significato di questa frase, che allora certamente occupava un posto piuttosto marginale nella coscienza teologica. Avevo appena terminato il mio corso quando, nell’estate del 1956, mi fu inviato per recensione un nuovo libro di Hans Urs von Balthasar (Die Gottesfrage des heutigen Menschen, Herder, Vienna 1956), in cui l’articolo della discesa agli inferi veniva collocato al centro della fede e della vita cristiana: Cristo stesso sarebbe stato agli inferi, nel senso più profondo del termine, e solo con quest’ultimo stadio della sua discesa la redenzione si sarebbe spinta fin nell’abisso più profondo, nell’inferno appunto. All’epoca non mi potei associare a questa tesi, che Balthasar ha in seguito (1969) nuovamente sviluppato in modo grandioso e impressionante nella sua Teologia dei Tre Giorni.

Debbo confessare che ancora oggi, come nel 1956 e nel 1967, non mi sento, su questo punto, di seguire totalmente il grande teologo svizzero, al quale in seguito sono stato unito da una stretta amicizia. Preferisco che questa frase carica di mistero, che ci fa uscire dal mondo della storia per entrare nel segreto della morte, rimanga nella sua misteriosa oscurità. Una proposta in sé piuttosto banale di alcuni esegeti, già nel 1956 e poi anche nel 1967, come ancora oggi, mi sembrava indicare una via che permettesse di lasciare nell’inconoscibile ciò che è inconoscibile e che tuttavia, proprio in questa sua modestia, consentisse di recuperare l’essenziale della proposta di von Balthasar. Da molti esegeti è stato detto (e ancora oggi si dice) che tutto quanto i teologi affermano in proposito sarebbe una interpretazione che va al di là del testo.

In realtà gli “Inferi” del simbolo della fede, tradotti prima “inferi-inferno” e poi “regno della morte”, non sarebbero che l’equivalente latino dell’ebraico shêol, con cui si intende il regno dei morti, raffigurato come una sorta di esistenza allo stato di ombra, un essere e un non essere allo stesso tempo, così come l’intende la nostra tradizione umanista soprattutto sulla base della descrizione omerica dell’Ade, che corrisponde più o meno al modo con cui nell’antico oriente ci si rappresentava la condizione dei morti. Così, in realtà, il termine indicherebbe semplicemente che Gesù è morto. Poiché ho sempre avuto un gran rispetto per gli esegeti, ho dato per presupposto che questa affermazione, in quanto tale, sia anzitutto corretta, ma nello stesso tempo mi sono reso conto che non la si era pensata fino in fondo. E infatti che cosa significa che qualcuno “è morto”? Che cos’è la morte? Che cosa ne è di una persona che – a uno sguardo esteriore – è morta? In che cosa consiste “il regno della morte”, se si può escludere l’idea banale che esso sia semplicemente il nulla?

Così, dietro l’apparente soluzione, riaffiorano ancora tutte le domande che i teologi per secoli hanno discusso. Eppure, nello stesso tempo mi si presentava, a partire da ciò, la sintesi delle aporie: sì, Gesù è morto, è “disceso” nella profondità misteriosa in cui la morte ci conduce. Egli è andato nella più estrema solitudine, dove nessuno ci può accompagnare. Infatti, “essere morti” comporta anzitutto la perdita della comunicazione, una solitudine nella quale l’amore non può più spingersi. In tal senso Cristo è andato “nell’inferno”, la cui essenza è proprio la privazione dell’amore, la separazione da Dio e dagli uomini. Ma là dove Egli giunge, l’“inferno” cessa di essere inferno, poiché egli stesso è la vita e l’amore, poiché egli è il ponte che unisce uomo e Dio e perciò anche gli uomini tra di loro. Perciò la discesa è allo stesso tempo anche trasformazione: l’ultima solitudine non esiste più – o tutt’al più può esistere per colui che la vuole espressamente, che fin dal suo intimo e in ciò che lo fonda rifiuta l’amore perché vuole essere solamente se stesso, da se stesso e per se stesso. Non intendo sviluppare ulteriormente, in questa sede, tali riflessioni. Volevo solo indicare le questioni che mi urgevano allorché scrivevo le mie meditazioni sulla Settimana santa. Devo forse aggiungere che nel 1967 tutto ciò assumeva per me una nuova urgenza, perché già si profilava la grande crisi della coscienza cristiana che, con gli eventi del 1968, divenne anche esternamente visibile e tangibile. Le chiese con le finestre oscurate da neri drappi divennero simbolo della situazione del nostro mondo: ci sono le finestre, è vero, ma queste finestre sono coperte, la luce da fuori e dall’alto non vi penetra, Dio si nasconde. Tuttavia – per quanto l’espressione di Martin Buber “tenebra di Dio” sembrasse ben corrispondere ai tempi – non ho scritto i miei testi semplicemente per fare dell’analisi storica o per alzare un lamento dall’interno della stanza buia. Sapevo che le tende cadono. Sapevo che dietro le tende la luce sta in attesa. Sapevo che il silenzio del Sabato santo è pieno del Mistero della speranza. Proprio in quanto partecipe delle miserie della nostra generazione, mi sentivo chiamato a dar voce alla speranza, la quale, in verità, nell’ora del silenzio e dell’oscurità è particolarmente vicina.

“Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso rinchiudendolo nel guscio stantio

dei pensieri abitudinari, esiliandolo in una forma di pietà senza contenuto

di realtà e perduta nel giro di frasi fatte o di preziosità archeologiche”

PRIMA MEDITAZIONE

Con sempre maggior insistenza si sente parlare nel nostro tempo della morte di Dio. Per la prima volta, in Jean Paul, si tratta solo di un sogno da incubo: Gesù morto annuncia ai morti, dal tetto del mondo, che nel suo viaggio nell’aldilà non ha trovato nulla, né cielo, né Dio misericordioso, ma solo il nulla infinito, il silenzio del vuoto spalancato. Si tratta ancora di un sogno orribile che viene messo da parte, gemendo nel risveglio, come un sogno appunto, anche se non si riuscirà mai a cancellare l’angoscia subita, che stava sempre in agguato, cupa, nel fondo dell’anima. Un secolo dopo, in Nietzsche, è una serietà mortale che si esprime in un grido stridulo di terrore: “Dio è morto! Dio rimane morto! E noi lo abbiamo ucciso!”. Cinquant’anni dopo, se ne parla con distacco accademico e ci si prepara a una “teologia dopo la morte di Dio”, ci si guarda intorno per vedere come poter continuare e si incoraggiano gli uomini a prepararsi a prendere il posto di Dio. Il mistero terribile del Sabato santo, il suo abisso di silenzio, ha acquistato quindi nel nostro tempo una realtà schiacciante. Giacché questo è il Sabato santo: giorno del nascondimento di Dio, giorno di quel paradosso inaudito che noi esprimiamo nel Credo con le parole “disceso agli inferi”, disceso dentro il mistero della morte. Il Venerdì santo potevamo ancora guardare il trafitto. Il Sabato santo è vuoto, la pesante pietra del sepolcro nuovo copre il defunto, tutto è passato, la fede sembra essere definitivamente smascherata come fanatismo. Nessun Dio ha salvato questo Gesù che si atteggiava a Figlio suo. Si può essere tranquilli: i prudenti che prima avevano un po’ titubato nel loro intimo se forse potesse essere diverso, hanno avuto invece ragione.

Sabato santo: giorno della sepoltura di Dio; non è questo in maniera impressionante il nostro giorno? Non comincia il nostro secolo a essere un grande Sabato santo, giorno dell’assenza di Dio, nel quale anche i discepoli hanno un vuoto agghiacciante nel cuore che si allarga sempre di più, e per questo motivo si preparano pieni di vergogna e angoscia al ritorno a casa e si avviano cupi e distrutti nella loro disperazione verso Emmaus, non accorgendosi affatto che colui che era creduto morto è in mezzo a loro?

Dio è morto e noi lo abbiamo ucciso: ci siamo propriamente accorti che questa frase è presa quasi alla lettera dalla tradizione cristiana e che noi spesso nelle nostre viae crucis abbiamo ripetuto qualcosa di simile senza accorgerci della gravità tremenda di quanto dicevamo? Noi lo abbiamo ucciso, rinchiudendolo nel guscio stantio dei pensieri abitudinari, esiliandolo in una forma di pietà senza contenuto di realtà e perduta nel giro di frasi fatte o di preziosità archeologiche; noi lo abbiamo ucciso attraverso l’ambiguità della nostra vita che ha steso un velo di oscurità anche su di lui: infatti che cosa avrebbe potuto rendere più problematico in questo mondo Dio se non la problematicità della fede e dell’amore dei suoi credenti?

L’oscurità divina di questo giorno, di questo secolo che diventa in misura sempre maggiore un Sabato santo, parla alla nostra coscienza. Anche noi abbiamo a che fare con essa. Ma nonostante tutto essa ha in sé qualcosa di consolante. La morte di Dio in Gesù Cristo è nello stesso tempo espressione della sua radicale solidarietà con noi. Il mistero più oscuro della fede è nello stesso tempo il segno più chiaro di una speranza che non ha confini. E ancora una cosa: solo attraverso il fallimento del Venerdì santo, solo attraverso il silenzio di morte del Sabato santo, i discepoli poterono essere portati alla comprensione di ciò che era veramente Gesù e di ciò che il suo messaggio stava a significare in realtà. Dio doveva morire per essi perché potesse realmente vivere in essi. L’immagine che si erano formata di Dio, nella quale avevano tentato di costringerlo, doveva essere distrutta perché essi attraverso le macerie della casa diroccata potessero vedere il cielo, lui stesso, che rimane sempre l’infinitamente più grande. Noi abbiamo bisogno del silenzio di Dio per sperimentare nuovamente l’abisso della sua grandezza e l’abisso del nostro nulla che verrebbe a spalancarsi se non ci fosse lui.

C’è una scena nel Vangelo che anticipa in maniera straordinaria il silenzio del Sabato santo e appare quindi ancora una volta come il ritratto del nostro momento storico. Cristo dorme in una barca che, sbattuta dalla tempesta, sta per affondare. Il profeta Elia aveva una volta irriso i preti di Baal, che inutilmente invocavano a gran voce il loro dio perché volesse far discendere il fuoco sul sacrificio, esortandoli a gridare più forte, caso mai il loro dio stesse a dormire. Ma Dio non dorme realmente? Lo scherno del profeta non tocca alla fin fine anche i credenti del Dio di Israele che viaggiano con lui in una barca che sta per affondare? Dio sta a dormire mentre le sue cose stanno per affondare, non è questa l’esperienza della nostra vita? La Chiesa, la fede, non assomigliano a una piccola barca che sta per affondare, che lotta inutilmente contro le onde e il vento, mentre Dio è assente? I discepoli gridano nella disperazione estrema e scuotono il Signore per svegliarlo, ma egli si mostra meravigliato e rimprovera la loro poca fede. Ma è diversamente per noi? Quando la tempesta sarà passata, ci accorgeremo di quanto la nostra poca fede fosse carica di stoltezza. E tuttavia, o Signore, non possiamo fare a meno di scuotere te, Dio che stai in silenzio e dormi, e gridarti: svegliati, non vedi che affondiamo? Destati, non lasciar durare in eterno l’oscurità del Sabato santo, lascia cadere un raggio di Pasqua anche sui nostri giorni, accompàgnati a noi quando ci avviamo disperati verso Emmaus perché il nostro cuore possa accendersi alla tua vicinanza. Tu che hai guidato in maniera nascosta le vie di Israele per essere finalmente uomo con gli uomini, non ci lasciare nel buio, non permettere che la tua parola si perda nel gran sciupìo di parole di questi tempi. Signore, dacci il tuo aiuto, perché senza di te affonderemo. Amen.

“Crocefisso 1b”, 1960. Olio su pannello (cm 35x33), di William Congdon. Assisi, collezione privata. © The William G. Congdon Foundation, Milano-Italy. congdonfoundation.com

SECONDA MEDITAZIONE

Il nascondimento di Dio in questo mondo costituisce il vero mistero del Sabato santo, mistero accennato già nelle parole enigmatiche secondo cui Gesù è “disceso all’inferno”. Nello stesso tempo l’esperienza del nostro tempo ci ha offerto un approccio completamente nuovo al Sabato santo, giacché il nascondimento di Dio nel mondo che gli appartiene e che dovrebbe con mille lingue annunciare il suo nome, l’esperienza dell’impotenza di Dio che è tuttavia l’onnipotente – questa è l’esperienza e la miseria del nostro tempo.

Ma anche se il Sabato santo in tal modo ci si è avvicinato profondamente, anche se noi comprendiamo il Dio del Sabato santo più della manifestazione potente di Dio in mezzo ai tuoni e ai lampi, di cui parla il Vecchio Testamento, rimane tuttavia insoluta la questione di sapere che cosa si intende veramente quando si dice in maniera misteriosa che Gesù “è disceso all’inferno”. Diciamolo con tutta chiarezza: nessuno è in grado di spiegarlo veramente. Né diventa più chiaro dicendo che qui inferno è una cattiva traduzione della parola ebraica shêol, che sta a indicare semplicemente tutto il regno dei morti, e quindi la formula vorrebbe originariamente dire soltanto che Gesù è disceso nella profondità della morte, è realmente morto e ha partecipato all’abisso del nostro destino di morte.

Infatti sorge allora la domanda: che cos’è realmente la morte e che cosa accade effettivamente quando si scende nella profondità della morte? Dobbiamo qui porre attenzione al fatto che la morte non è più la stessa cosa dopo che Cristo l’ha subìta, dopo che egli l’ha accettata e penetrata, così come la vita, l’essere umano, non sono più la stessa cosa dopo che in Cristo la natura umana poté venire a contatto, e di fatto venne, con l’essere proprio di Dio. Prima la morte era soltanto morte, separazione dal paese dei viventi e, anche se con diversa profondità, qualcosa come “inferno”, lato notturno dell’esistere, buio impenetrabile. Adesso però la morte è anche vita e quando noi oltrepassiamo la glaciale solitudine della soglia della morte, ci incontriamo sempre nuovamente con colui che è la vita, che è voluto divenire il compagno della nostra solitudine ultima e che, nella solitudine mortale della sua angoscia nell’orto degli ulivi e del suo grido sulla croce “Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato?”, è divenuto partecipe delle nostre solitudini.

Se un bambino si dovesse avventurare da solo nella notte buia attraverso un bosco, avrebbe paura anche se gli si dimostrasse centinaia di volte che non c’è alcun pericolo. Egli non ha paura di qualcosa di determinato, a cui si può dare un nome, ma nel buio sperimenta l’insicurezza, la condizione di orfano, il carattere sinistro dell’esistenza in sé. Solo una voce umana potrebbe consolarlo; solo la mano di una persona cara potrebbe cacciare via come un brutto sogno l’angoscia. C’è un’angoscia – quella vera, annidata nella profondità delle nostre solitudini – che non può essere superata mediante la ragione, ma solo con la presenza di una persona che ci ama. Quest’angoscia infatti non ha un oggetto a cui si possa dare un nome, ma è solo l’espressione terribile della nostra solitudine ultima. Chi non ha sentito la sensazione spaventosa di questa condizione di abbandono? Chi non avvertirebbe il miracolo santo e consolatore suscitato in questi frangenti da una parola di affetto? Laddove però si ha una solitudine tale che non può essere più raggiunta dalla parola trasformatrice dell’amore, allora noi parliamo di inferno. E noi sappiamo che non pochi uomini del nostro tempo, apparentemente così ottimistico, sono dell’avviso che ogni incontro rimane in superficie, che nessun uomo ha accesso all’ultima e vera profondità dell’altro e che quindi nel fondo ultimo di ogni esistenza giace la disperazione, anzi l’inferno. Jean-Paul Sartre ha espresso questo poeticamente in un suo dramma e nello stesso tempo ha esposto il nucleo della sua dottrina sull’uomo. Una cosa è certa: c’è una notte nel cui buio abbandono non penetra alcuna parola di conforto, una porta che noi dobbiamo oltrepassare in solitudine assoluta: la porta della morte. Tutta l’angoscia di questo mondo è in ultima analisi l’angoscia provocata da questa solitudine. Per questo motivo nel Vecchio Testamento il termine per indicare il regno dei morti era identico a quello con cui si indicava l’inferno: shêol. La morte infatti è solitudine assoluta. Ma quella solitudine che non può essere più illuminata dall’amore, che è talmente profonda che l’amore non può più accedere a essa, è l’inferno.

“Disceso all’inferno”: questa confessione del Sabato santo sta a significare che Cristo ha oltrepassato la porta della solitudine, che è disceso nel fondo irraggiungibile e insuperabile della nostra condizione di solitudine. Questo sta a significare però che anche nella notte estrema nella quale non penetra alcuna parola, nella quale noi tutti siamo come bambini cacciati via, piangenti, si dà una voce che ci chiama, una mano che ci prende e ci conduce. La solitudine insuperabile dell’uomo è stata superata dal momento che Egli si è trovato in essa. L’inferno è stato vinto dal momento in cui l’amore è anche entrato nella regione della morte e la terra di nessuno della solitudine è stata abitata da lui. Nella sua profondità l’uomo non vive di pane, ma nell’autenticità del suo essere egli vive per il fatto che è amato e gli è permesso di amare. A partire dal momento in cui nello spazio della morte si dà la presenza dell’amore, allora nella morte penetra la vita: ai tuoi fedeli, o Signore, la vita non è tolta, ma trasformata – prega la Chiesa nella liturgia funebre.

Nessuno può misurare in ultima analisi la portata di queste parole: “disceso all’inferno”. Ma se una volta ci è dato di avvicinarci all’ora della nostra solitudine ultima, ci sarà permesso di comprendere qualcosa della grande chiarezza di questo mistero buio. Nella certa speranza che in quell’ora di estrema solitudine non saremo soli, possiamo già adesso presagire qualcosa di quello che avverrà. E in mezzo alla nostra protesta contro il buio della morte di Dio cominciamo a diventare grati per la luce che viene a noi proprio da questo buio. Amen.

Il cristianesimo non è soltanto una religione del passato

ma, in misura non minore, del futuro

TERZA MEDITAZIONE

Nel breviario romano la liturgia del triduo sacro è strutturata con una cura particolare; la Chiesa nella sua preghiera vuole per così dire trasferirci nella realtà della passione del Signore e, al di là delle parole, nel centro spirituale di ciò che è accaduto. Se si volesse tentare di contrassegnare in poche battute la liturgia orante del Sabato santo, allora bisognerebbe soprattutto parlare dell’effetto di pace profonda che traspira da essa. Cristo è penetrato nel nascondimento (Verborgenheit), ma nello stesso tempo, proprio nel cuore del buio impenetrabile, egli è penetrato nella sicurezza (Geborgenheit), anzi egli è diventato la sicurezza ultima. Ormai è diventata vera la parola ardita del salmista: e anche se mi volessi nascondere nell’inferno, anche là sei tu. E quanto più si percorre questa liturgia, tanto più si scorgono brillare in essa, come un’aurora del mattino, le prime luci della Pasqua. Se il Venerdì santo ci pone davanti agli occhi la figura sfigurata del trafitto, la liturgia del Sabato santo si rifà piuttosto all’immagine della croce cara alla Chiesa antica: alla croce circondata da raggi luminosi, segno, allo stesso modo, della morte e della risurrezione.

Il Sabato santo ci rimanda così a un aspetto della pietà cristiana che forse è stato smarrito nel corso dei tempi. Quando noi nella preghiera guardiamo alla croce, vediamo spesso in essa soltanto un segno della passione storica del Signore sul Golgota. L’origine della devozione alla croce è però diversa: i cristiani pregavano rivolti a Oriente per esprimere la loro speranza che Cristo, il sole vero, sarebbe sorto sulla storia, per esprimere quindi la loro fede nel ritorno del Signore. La croce è in un primo tempo legata strettamente con questo orientamento della preghiera, essa viene rappresentata per così dire come un’insegna che il re inalbererà nella sua venuta; nell’immagine della croce la punta avanzata del corteo è già arrivata in mezzo a coloro che pregano. Per il cristianesimo antico la croce è quindi soprattutto segno della speranza. Essa non implica tanto un riferimento al Signore passato, quanto al Signore che sta per venire. Certo era impossibile sottrarsi alla necessità intrinseca che, con il passare del tempo, lo sguardo si rivolgesse anche all’evento accaduto: contro ogni fuga nello spirituale, contro ogni misconoscimento dell’incarnazione di Dio, occorreva che fosse difesa la prodigalità inimmaginabile dell’amore di Dio che, per amore della misera creatura umana, è diventato egli stesso un uomo, e quale uomo! Occorreva difendere la santa stoltezza dell’amore di Dio che non ha scelto di pronunciare una parola di potenza, ma di percorrere la via dell’impotenza per mettere alla gogna il nostro sogno di potenza e vincerlo dall’interno.

Ma così non abbiamo dimenticato un po’ troppo la connessione tra croce e speranza, l’unità tra l’oriente e la direzione della croce, tra passato e futuro esistente nel cristianesimo? Lo spirito della speranza che alita sulle preghiere del Sabato santo dovrebbe nuovamente penetrare tutto il nostro essere cristiani. Il cristianesimo non è soltanto una religione del passato, ma, in misura non minore, del futuro; la sua fede è nello stesso tempo speranza, giacché Cristo non è soltanto il morto e il risorto ma anche colui che sta per venire.

O Signore, illumina le nostre anime con questo mistero della speranza perché riconosciamo la luce che è irraggiata dalla tua croce, concedici che come cristiani procediamo protesi al futuro, incontro al giorno della tua venuta. Amen.

***

Basilica Vaticana, omelia pronunciata da Benedetto XVI nella Veglia di Pasqua

(pubblichiamo un estratto) del 15 aprile 2006.

In che cosa consiste propriamente il “risuscitare”? Che cosa significa per noi? Per il mondo e la storia nel loro insieme? Un teologo tedesco disse una volta con ironia che il miracolo di un cadavere rianimato – se questo era davvero avvenuto, cosa che lui però non credeva – sarebbe in fin dei conti irrilevante perché, appunto, non riguarderebbe noi. In effetti, se soltanto un qualcuno una volta fosse stato rianimato, e null’altro, in che modo questo dovrebbe riguardare noi? Ma la risurrezione di Cristo, appunto, è di più, è una cosa diversa. Essa è – se possiamo una volta usare il linguaggio della teoria dell’evoluzione – la più grande “mutazione”, il salto assolutamente più decisivo verso una dimensione totalmente nuova, che nella lunga storia della vita e dei suoi sviluppi mai si sia avuta: un salto in un ordine completamente nuovo, che riguarda noi e concerne tutta la storia.

La disputa, avviata con i discepoli, comprenderebbe le seguenti domande: Che cosa lì è successo? Che cosa significa questo per noi, per il mondo nel suo insieme e per me personalmente? Innanzitutto: che cosa è successo? Gesù non è più nel sepolcro. E’ in una vita tutta nuova. Ma come è potuto avvenire questo? Quali forze vi hanno operato? E’ decisivo che quest’uomo Gesù non fosse solo, non fosse un Io chiuso in se stesso. Egli era una cosa sola con il Dio vivente, unito a Lui talmente da formare con Lui un'unica persona. Egli si trovava, per così dire, in un abbraccio con Colui che è la vita stessa, un abbraccio non solo emotivo, ma che comprendeva e penetrava il suo essere. La sua propria vita non era sua propria soltanto, era una comunione esistenziale con Dio e un essere inserito in Dio, e per questo non poteva essergli tolta realmente. Per amore, Egli poté lasciarsi uccidere, ma proprio così ruppe la definitività della morte, perché in Lui era presente la definitività della vita. Egli era una cosa sola con la vita indistruttibile, in modo che questa attraverso la morte sbocciò nuovamente. Esprimiamo la stessa cosa ancora una volta partendo da un altro lato. La sua morte fu un atto di amore. Nell’Ultima Cena Egli anticipò la morte e la trasformò nel dono di sé. La sua comunione esistenziale con Dio era concretamente una comunione esistenziale con l'amore di Dio, e questo amore è la vera potenza contro la morte, è più forte della morte. La risurrezione fu come un’esplosione di luce, un’esplosione dell’amore che sciolse l’intreccio fino ad allora indissolubile del “muori e divieni”. Essa inaugurò una nuova dimensione dell'essere, della vita, nella quale, in modo trasformato, è stata integrata anche la materia e attraverso la quale emerge un mondo nuovo.

E’ chiaro che questo avvenimento non è un qualche miracolo del passato il cui accadimento potrebbe essere per noi in fondo indifferente. E’ un salto di qualità nella storia dell’“evoluzione” e della vita in genere verso una nuova vita futura, verso un mondo nuovo che, partendo da Cristo, già penetra continuamente in questo nostro mondo, lo trasforma e lo attira a sé. Ma come avviene questo? Come può questo avvenimento arrivare effettivamente a me e attrarre la mia vita verso di sé e verso l’alto? La risposta, in un primo momento forse sorprendente ma del tutto reale, è: tale avvenimento viene a me mediante la fede e il Battesimo. Il Battesimo significa proprio questo, che non è in questione un evento passato, ma che un salto di qualità della storia universale viene a me afferrandomi per attrarmi. Il Battesimo è una cosa ben diversa da un atto di socializzazione ecclesiale, da un rito un po’ fuori moda e complicato per accogliere le persone nella Chiesa. E’ anche più di una semplice lavanda, di una specie di purificazione e abbellimento dell’anima. E’ realmente morte e risurrezione, rinascita, trasformazione in una nuova vita”.