Le lune del 1969

Cinquant’anni fa, il mondo pronto a seguire col fiato sospeso l’Apollo 11. L’Italia verso il capolinea di Piazza Fontana

“Mi auguro che quando Neil Armstrong, questo passeggero celeste, lascerà il segno dell’uomo sul suolo lunare, sentirà l’orgoglio che tutti noi proviamo nell’appartenere a una generazione capace di compiere una simile impresa. Spero anche che dirà alla Luna quanto è meravigliosa quando illumina le notti della Costa d’Avorio”.

“Il popolo belga è perfettamente consapevole della propria responsabilità rispetto ai doveri che si presenteranno nell’universo, ma soprattutto di quelli che restano da adempiere qui, su questa Terra, per portare più felicità e giustizia a tutto il genere umano”.

“L’enorme sforzo tecnico per portare il primo uomo sulla Luna ci spinge a confidare in giorni migliori per tutta l’umanità, in una nuova volontà di giustizia, di libertà e di quel rispetto dovuto a ogni essere umano, alla luce di un nuovo spirito di fratellanza che nascerà grazie alla cognizione della piccolezza di questo nostro pianeta. In qualità di rappresentante della Costa Rica, i nostri migliori auguri all’Apollo 11”.

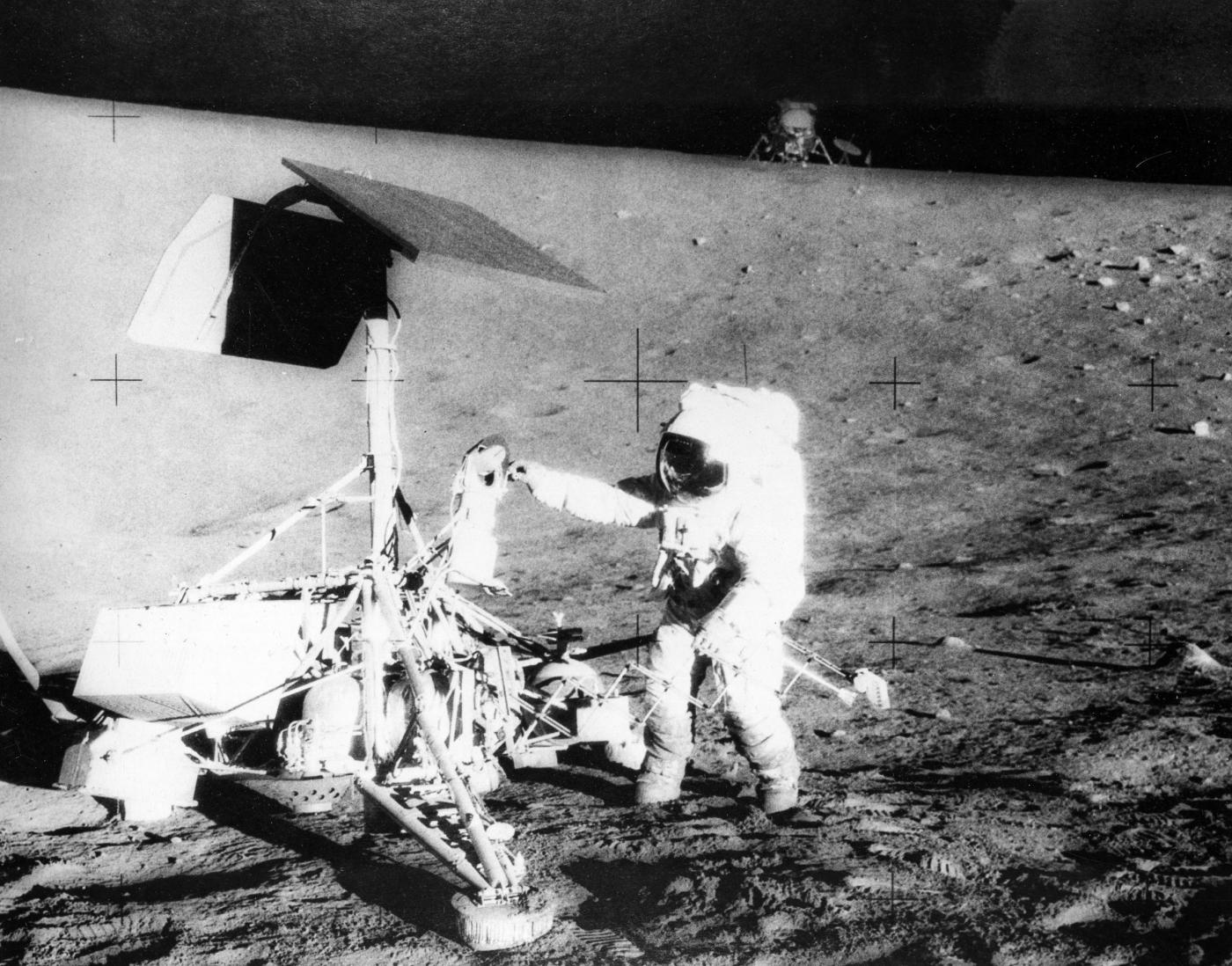

Il 20 luglio 1969, quando gli astronauti Neil Alden Armstrong e Edwin “Buzz” Aldrin posarono per la prima volta i piedi sul mantello lunare dopo essere sbarcati dal modulo Eagle e aver superato le difficoltà tecniche di un’impresa considerata, all’epoca, semi-proibitiva in termini di stabilità, controllo e riuscita, fecero prima di tutto due cose: piantarono la bandiera americana e depositarono al suolo un chip di silicio piccolo come una moneta di mezzo dollaro. Nel chip erano state registrate elettronicamente le stampe fotografiche microminiaturizzate di settantatré discorsi di altrettanti leader mondiali, discorsi ai quali nessuno prestò grande attenzione per lo meno fino a una decina di anni fa, quando un certo Tahir Rahman, medico di Kansas City appassionato di astronomia e viaggi spaziali, scrisse un libro intitolato “La storia mai raccontata del disco di silicio dell’Apollo 11”, svelando al mondo l’esistenza e il contenuto di quel misterioso, trascurato frammento. Per quanto ne sappiamo dovrebbe trovarsi ancora là dov’è stato posato, ossia nel Mare della Tranquillità, un cratere che si originò quattro miliardi di anni orsono a nord dell’equatore lunare. Difficile dire se, e ancor più difficile dire quando, qualcuno mai lo ascolterà. Possiamo però augurarci, per quanto sembri strampalato, che presto o tardi avvenga, perché al netto delle folate lirico-declamatorie che investirono quelle lodevoli dichiarazioni d’intenti, il loro contenuto permetterebbe all’ipotetico ascoltatore di cogliere significati e retropensieri di un’epoca terrestre in cui, più che in qualsiasi altra, si sono intrecciate aspettative e delusioni: le istanze del 1968 stavano influenzando la vita politica di tutto il mondo e un’atmosfera di autentica trepidazione e commozione collettiva non poteva che accompagnare le gesta di tre astronauti assurti a simbolo di uomini nuovi appartenenti a un’èra che sembrava aver molto da promettere. Fu in particolare Neil Armstrong, con la sua bella faccia americana mezza scozzese e mezza tedesca, a scolpirsi nell’immaginario collettivo.

Nato il 5 agosto 1930 a Wapakoneta, Ohio, “the middle of nowhere”, curriculum scolastico impeccabile e una storia da ragazzino perbene che sognava di diventare pilota di aerei, vedrà convergere su di sé le aspettative collettive e i sogni dei ragazzi di ogni angolo del pianeta. Sì, proprio queste furono le proporzioni dell’evento: platea universale e Cape Canaveral ombelico del mondo, al punto che, nei giorni che precedettero il Grande Lancio, a quella tonsilla di terra che è la Florida si abbarbicarono in un colpo solo tutti gli Stati Uniti d’America – un milione di persone su trecentocinquantamila automobili, con mille poliziotti per dirigere il traffico, e il tutto in poche ore. A contorno, le più svariate prodezze dell’ingegno: un noto ispettore della motorizzazione di Titusville condusse estenuanti trattative con i proprietari degli aranceti per farsi affittare tre chilometri di ciglio stradale e far pagare agli spettatori due dollari a testa per assistere, in prima fila, al lancio; poi, a un dollaro e mezzo l’uno, vendette attestati di presenza vergati in bella calligrafia e caratteri gotici, perfetti da incorniciare. Nel frattempo erano già tutti con gli occhi al cielo: tra Daytona Beach e Orlando andava e veniva uno sciame tartagliante di elicotteri che depositavano carrellate di vip ai loro posti riservati nei dintorni della rampa – ventimila, gli ospiti d’onore invitati dalla Nasa, e trenta i gradi atmosferici. Le acque lagunari del Banana river, otto chilometri a sud della base di decollo, si gremirono di imbarcazioni di ogni genere: canoe, chiatte, canotti, sugheri, bagnarole, e un incrociatore a motore della North American Aviation, costruttrice del modulo di comando dell’Apollo 11, con a bordo Janet, la moglie di Armstrong, oltre a numerosi addetti alle relazioni pubbliche della Nasa, svariati ministri degli affari esteri e scientifici, non pochi vertici militari – tra cui il capo di stato maggiore dell’esercito in Vietnam –, molti ufficiali dell’aviazione, diciannove governatori, quaranta sindaci, un centinaio di magnati dell’industria, una buona metà dei membri del Congresso, un paio di giudici della Corte suprema, star della Nbc, il presidente del sindacato macellai nordamericani, e Dora Jane Hamblin, la giornalista di Life che si era aggiudicata l’esclusiva sulle vite private dei tre astronauti dell’Apollo 11 (con Norman Mailer al bancone di qualche bar, a schiumare, brillo, di rabbia).

Un’epoca in cui, più che in qualsiasi altra, si sono intrecciate aspettative e delusioni. Armstrong si scolpì nell’immaginario collettivo. Il lancio fu la prima grande favola globale. Nel nostro paese la politica era bloccata. Una stagione di scioperi, proteste, attentati

Il presidente americano Richard Nixon s’apprestava a godersi lo spettacolone dallo studio ovale, mentre nella sala stampa del Kennedy Space Center venivano alloggiati circa duemila giornalisti, tra i quali una dozzina dall’Unione sovietica. Un commentatore della Cecoslovacchia scrisse: “Questa è l’America che amiamo, così diversa da quella della guerra in Vietnam”. I giornali francesi raccontarono a un numero improvvisamente accresciuto di lettori “la più grandiosa avventura della storia dell’umanità”. Radio Mosca aprì le trasmissioni con la notizia del lancio e la Pravda dedicò la prima pagina ai tre astronauti, definendoli “uomini indubbiamente coraggiosi” (quanto travaglio gastroenterico dietro quell’indubbiamente?).

Certo, ci fu anche chi cantò fuori pentagramma e sostenne che la spedizione era una manovra per insabbiare il fallimento della guerra in Vietnam, oltre che “il tentativo di portare l’imperialismo fin nello spazio”. Alcuni giornali dell’orbita sovietica ratificarono e sferrarono il loro attacco del bieco pragmatismo capitalista, che si apprestava a distruggere il mistero, il prodigio, la poesia. Ma al di là di della guerra fredda/calda delle ripercussioni ideologiche, resta un fatto: tutta l’umanità, da un capo all’altro del mondo, nello stesso momento, dall’Andalusia alla Siberia, da Damasco a Sidney, da Roma a Katmandu, si fermò e trattenne il fiato. Nel Tennessee orientale i coltivatori di tabacco si ammassarono intorno a una radiolina tascabile e parteciparono al grande momento. In Mississippi, nel porto di Biloxi, i pescatori di gamberetti interruppero le attività e ascoltarono dal molo la cronaca del lancio. I tavoli dei casino del Caesar Palace di Las Vegas, solitamente attivi ventiquattro ore su ventiquattro, si svuotarono in un colpo. Hale Broun, un cinico commentatore sportivo della Cbs, preso per il bavero dell’anima dalle Muse non poté che dichiarare: “Durante una partita di tennis giriamo continuamente la testa a destra e a sinistra. Al lancio di un razzo, bisogna guardare verso l’alto, e poi ancora su, su, su, e le speranze crescono, mentre la folla è una persona sola che guarda nella stessa direzione…”.

Follia lunare: il corrispettivo spaziale della sindrome di Stendhal. Non venne risparmiato nemmeno il reverendo Ralph Abernathy, leader del movimento americano per i diritti civili, che aveva marciato con quattro muli e centocinquanta membri della Poor People’s Campaign for Hunger per arrivare allo spazioporto e manifestare. Fermato dalla polizia, aveva dichiarato: “Protestiamo per l’incapacità dell’America di scegliere le giuste priorità, perché il denaro speso in questa missione potrebbe sfamare trentun milioni di indigenti”. Poi alzò gli occhi al cielo e si sciolse come cera: “Non posso fare altro che soccombere. Sono uno degli americani più orgogliosi, oggi, su questa terra. Una terra davvero consacrata”. Lyndon Johnson corresse il tiro: “Siamo orgogliosi, è vero, ma c’è molto da fare: la malattie, la fame, la povertà del mondo. Dobbiamo trovare il modo di impiegare alcuni grandi talenti a questi problemi e risolverli, perseguendo il bene di tutti”. Il lancio dell’Apollo 11 fu una favola incredibile: la prima Grande Favola Globale. E gli Stati Uniti d’America la stavano raccontando a tutto il mondo.

Foto LaPresse

In Italia la grande epopea lunare si avvalse della voce narrante di Tito Stagno, che la raccontò senza interruzioni, per venticinque ore di diretta, a trenta milioni di persone a bocca, orecchie e occhi spalancati. Ma nonostante questo – nonostante il fatto che tutti fissassero lo schermo increduli e trasognati – la situazione politica era incendiaria e attraversata da pulsioni contrapposte mentre le rivendicazioni sindacali agitavano un quadro politico vetusto e inefficiente. Al ventitreesimo esecutivo della Repubblica Mariano Rumor I avrebbe fatto seguito un Mariano Rumor II, ugualmente incapace di leggere in tempo i segnali di degenerazione civile. A sfidarli, un vento forte, di vivace rinnovamento: i movimenti femminili e femministi si moltiplicavano, si mettevano per traverso, si lamentavano in prosa e in poesia, esigevano, svuotavano gli armadi dal corredo retrogrado, gridavano “riprendiamoci la notte!” e – parafrasando un film tedesco – “il potere degli uomini è la pazienza delle donne!”. Intanto il mondo operaio reclamava diritti e regolamentazione, c’erano gli scioperi e i picchetti davanti alle fabbriche, le agitazioni e i volantinaggi, la critica permanente, i bollettini di controinformazione e i cinegiornali alternativi, i postelegrafonici della Cgil, gli alloggi occupati, gli studenti delle professionali in sommossa, l’Ansaldo, la Breda, la Marelli in Lotta, il Grande Sciopero per la Casa, il rinnovo di trentadue contratti collettivi per cinque milioni di persone, e tuttavia, parallelamente, proprio accanto a tutto questo, anche il bitume-Salò che ritorna, i saluti fascisti, le grida Eia Eia Alalà durante i funerali, le brigate nere, le squadre d’assalto Mussolini, gli attentati, gli ordigni, il tritolo, le bombe ad alto potenziale alla Fiera di Milano e alla stazione Centrale il 25 aprile, i feriti, i treni che saltavano in aria d’estate, una bomba all’ingresso del Senato dopo la visita di Nixon. Se da un lato si rivendicava, dall’altro si reprimeva. Se di qua si denunciava, di là si tendevano agguati. Il governo non controllava la Polizia, e la Polizia, che sparava ad altezza uomo, non controllava i movimenti eversivi. Ed ecco il capolinea. 12 dicembre 1969, la bomba di piazza Fontana. Una riga nera tirata per sempre sulla gioventù di quelli che militavano e di quelli che non militavano. Uno choc per un intero paese che si troverà, da quel momento in poi e forse fino a oggi, a fare i conti con la propria inadeguatezza politica, la propria ingovernabilità, le oscene collusioni, i Pinelli senza giustizia, i Calabresi processati fuori dal processo, le orribili truculenze, le viltà di stato, i tragigrotteschi allettamenti golpettari.

“In quel momento ritenni che uno scontro frontale con le istituzioni fosse ormai inevitabile”, ricorderà di aver pensato Renato Curcio battezzando un’intera generazione che assimilerà la violenza come estremo e legittimo strumento di lotta politica. “Eravamo in guerra”, raccontò Francesco Cossiga. “E non si trattava di una guerra simulata. Era una guerra civile di bassa intensità”. La strage di piazza Fontana cambierà la nostra storia e introdurrà nel conflitto un’arma devastante e non prevista: il terrore. Prima di quel momento, attentati ai simboli dello stato. Dopo il 1969, attentati alle persone, spesso vittime casuali di quella “guerra tra la folla”, indiscriminata e atroce scorreria di violenze contrapposte – i quinterni della democrazia a ferro e fuoco.

L’avventura di tre astronauti americani sarebbe stata, per un bel po’, la prima e ultima favola possibile: un sesto di forza di gravità sulla luna, anni di piombo sulla terra.

Crescita e clima

Per adattarsi al gran caldo serve anche scommettere di più sul pil

trentanove gradi all'ombra