Foto LaPresse

I numeri del coronavirus

La Cina cambia i criteri diagnostici: così il conteggio degli infetti e la confusione aumentano

I cinesi, che nei giorni pregressi dichiaravano pazienti infetti da coronavirus al di sotto di mille e in calo continuo, nella notte fra il 12 e il 13 febbraio hanno dichiarato oltre 14 mila nuovi infetti. Cosa è successo?

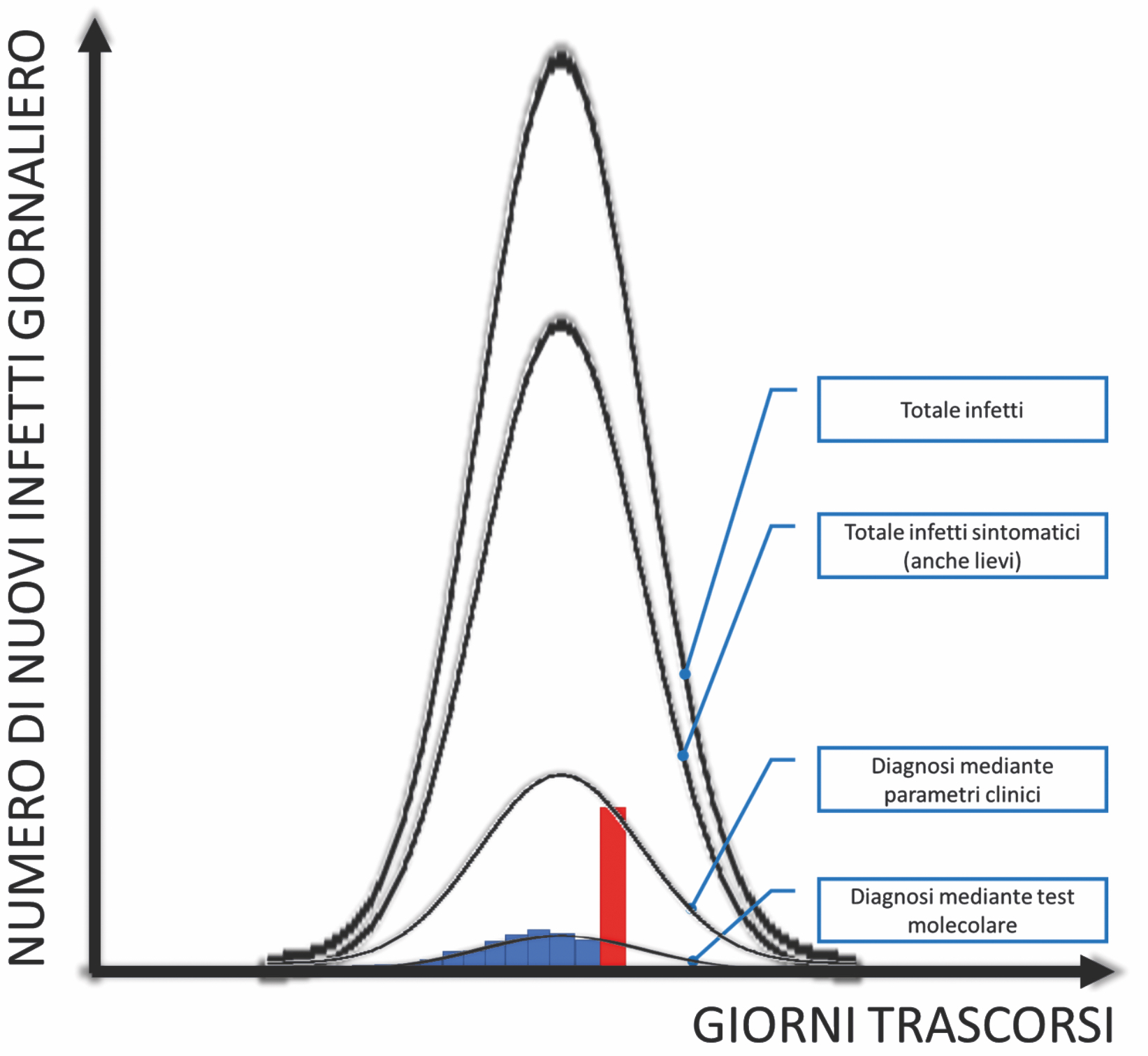

Molto semplicemente, le autorità sanitarie hanno cambiato la definizione di “soggetto infetto”, contando anche quei pazienti che non hanno fatto il test molecolare, ma presentano segni clinici d’infezione. Al variare del criterio diagnostico (cioè del criterio che ci fa classificare come infetto un soggetto) i numeri possono variare di tanto, di tantissimo, e crescere ancora di molto. Interessante è valutare le motivazioni per cui questo cambio è stato introdotto.

Dalla Cina, dicono che si trattava di armonizzare le conte provenienti da Wuhan (basate solo su criteri molecolari, finora) con quelle provenienti da altre parti dello Hubei (dove, evidentemente, si contavano come infetti anche pazienti non testati per il virus). Inoltre, pare che il test molecolare in uso in Cina avesse un alto tasso di errore negativo (persone infette non diagnosticate) e un tempo di attesa di due giorni, pericoloso per persone potenzialmente infettive. Ma a parte quel che dicono i cinesi, vi sono anche altre possibilità da prendere in considerazione: per esempio, il calo dei kit disponibili. Quest’ultima possibilità è preoccupante perché, se verificata, avrebbe causato essa stessa il diminuire dei casi diagnosticati nell’ultima settimana.

Qualunque sia la situazione effettiva, tuttavia, il maggior numero di soggetti comunicati come infetti non riflette un’“accelerata” dell’epidemia, né il sorgere di nuovi focolai: è un artefatto derivato dal modo diverso di contare i soggetti infetti.

Nella prima figura si vede come tale salto sia dovuto semplicemente alla stessa nuova definizione, e come potrebbe variare ancora, se si includessero altri individui sulla base di nuovi criteri diagnostici.

La vera differenza è che, non potendoci più fidare dei dati cinesi, per l’evidente eterogeneità del campionamento, per l’errore atteso sulla diagnosi clinica senza test molecolare e per la mancanza di notizie circa l’eventuale “saturazione” delle risorse disponibili – primi fra tutti i kit diagnostici – ogni tentativo di fare stime sull’andamento dell’epidemia nello Hubei è compromesso.

Per capire perché, facciamo qualche ragionamento sulla caratteristica del virus che è quella che più interessa: la sua capacità di uccidere. Possiamo dividere il discorso in due:

1) a noi, personalmente, interessa qual è la probabilità di morire se infetti;

2) dal punto di vista della gestione di un’epidemia, interessa qual è la frazione di popolazione che il virus può uccidere.

La prima quantità, in inglese Case fatality rate (Cfr), in italiano letalità, è pari alla frazione di persone uccise fra quelle infette. Se un virus uccide una certa percentuale degli infetti, quella è (in media) la probabilità che ciascuno di noi ha di essere ucciso se infetto.

La seconda quantità, cioè la mortalità, è la frazione di morti causata dal virus su una data popolazione (infetti e non). Va da sé che è una quantità sempre molto minore della prima.

Siamo dunque oggi in grado di stimare la letalità del coronavirus Sars-cov-2?

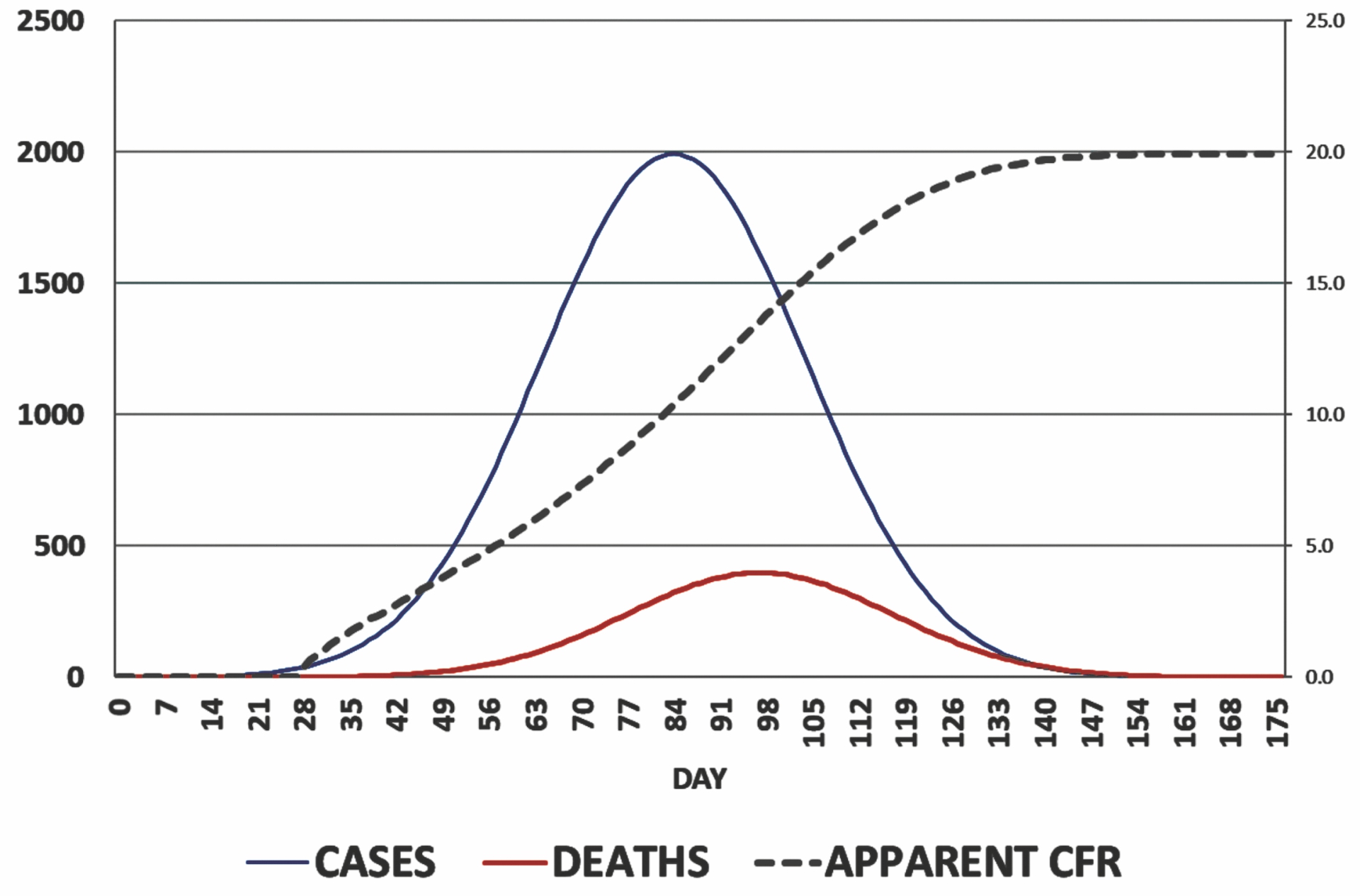

Consideriamo una teorica epidemia, della durata di circa cinque mesi, che raggiunga il massimo il massimo di infetti giornalieri intorno alla dodicesima settimana dal suo sorgere, con circa 2.000 infetti. Immaginiamo di conoscere il numero di nuovi soggetti infetti ogni giorno a partire dal giorno zero (curva blu nella seconda figura, quella a destra). Immaginiamo che il nostro virus abbia una letalità del 20 per cento in 14 giorni, cioè che, nelle condizioni del paese colpito, senza una cura, un soggetto infetto su 5 muoia in 14 giorni. In queste condizioni, i morti osservati in un dato giorno rappresentano il 20 per cento degli infetti di 14 giorni prima (curva rossa nella figura).

Adesso arriva il bello: supponiamo che, a cinque settimane dall’inizio dell’epidemia, decidiamo di stimare la letalità, dividendo il numero dei morti per il numero degli infetti. Gli infetti, per quella data, saranno nella nostra simulazione 99, mentre i morti – che sono “in ritardo” rispetto agli infetti – saranno solo 3. Pertanto, in quella data la letalità (curva grigia nella figura a destra) apparirà pari a 1,7 per cento, invece che 20 per cento (valore che abbiamo prescelto per la simulazione). Andando avanti nel tempo, la letalità apparente salirà sempre di più, finché il ritardo delle morti sarà compensato dal fatto che sempre meno pazienti si infettano, arrivando vicini al valore corretto solo a epidemia finita.

Quanto discusso rappresenta un’approssimazione semplificatissima e ideale, affetta comunque da notevoli fattori di disturbo anche in casi ideali: per esempio, difficile attribuzione corretta delle morti al virus (soprattutto all’inizio), stima difettosa del numero giornaliero di infetti (maggiore sicuramente di quello misurato) e difficile stima dei tempi di azione del virus (noi abbiamo immaginato che uccida infallibilmente una certa percentuale degli infetti esattamente dopo un certo numero di giorni dall’infezione; la realtà è molto più sfumata, ovviamente). Inoltre, qualunque fattore porti a una sottostima dei morti, come una mancata notifica, causa ovvie deviazioni nel calcolo della letalità. Anche in condizioni ideali, senza determinare bene questi e altri fattori di disturbo, è impossibile applicare “in corsa” fattori correttivi ai dati per stimare affidabilmente la letalità. Nel caso del nuovo coronavirus, siamo ben lontani dalle condizioni ideali:

– basta solo che arrivi un “pacchetto” di nuovi dati, dovuti a nuovi criteri di diagnosi, come quello del 13 febbraio, perché ogni conto pregresso sballi completamente;

– basta che gli infetti non possano essere diagnosticati “ad libitum”, perché le risorse per effettuare la diagnosi – umane e strumentali – sono agli sgoccioli, imponendo un limite superiore al numero di osservabili giornalieri;

– basta che le procedure di registrazione di infetti e morti siano meno che efficienti, per creare il caos nel flusso dei dati.

In queste condizioni, nessuno può fornire altro che una “best informed guess” della letalità del virus. Per le stesse, identiche ragioni, non è possibile ricavare né l’andamento del numero di morti giornalieri né il numero complessivo di morti attribuibili al virus, e quindi al momento non è possibile stimare la mortalità di questa epidemia.

Questi problemi, si badi bene, non sono originati da una volontà maligna del governo cinese di oscurare i dati o da sua incapacità: molto si può spiegare con una situazione ormai caotica, soprattutto a Wuhan, in cui gli ospedali e le autorità sono allo stremo, con pazienti che non riescono ad accedere agli ospedali, infetti e morti impossibili da notificare per sovrasaturazione, equipaggiamenti, medici e posti letto sempre più scarsi rispetto al necessario. Le epidemie, come le rivoluzioni, non sono pranzi di gala.

Dunque, per essere chiari: non esistono, allo stato attuale, stime di letalità o mortalità con un grado sufficiente di precisione perché siano utili a qualcosa.

Cosa serve invece? La risposta arriva dagli esperti di salute pubblica e di epidemiologia.

Serve prevenire. Sia che arrivi il virus, sia che, una volta arrivato, gli infetti vadano in giro. Per questo, oltre a politiche di limitazione della probabilità di ingresso del virus, è necessario anche un sistema di monitoraggio (diagnosi) efficiente e su scala sufficiente, in modo da intercettare subito eventuali soggetti infetti e poter fronteggiare anche un’esplosione temporanea di casi.

E serve, inoltre, che il nostro Sistema sanitario, il quale è tarato per affrontare soprattutto l’ordinario, sia invece pronto per una malattia contagiosa trasmissibile per via aerea. Non possiamo immaginare che lo Spallanzani o poche altre strutture possano fronteggiare, da soli, questa o la prossima pandemia.

Cosa non serve, invece?

Paranoia, panico, voci incontrollate, numeri a caso, bombardamento mediatico e sfiducia negli esperti: sono tutti fattori in grado di provocare comportamenti irrazionali, che favoriscono la diffusione del virus o indeboliscono le capacità di reazione (ad esempio, vi è penuria di mascherine laddove servirebbero, anche per l’incetta irrazionale che ne viene fatta altrove).

Guardiamo con fiducia ai nostri medici e ai nostri esperti, e chiediamo, tutti, maggiori risorse per essi e per il nostro Sistema sanitario nazionale, affinché siano dedicate a fronteggiare questa o la prossima emergenza pandemica.

*Enrico Bucci è Adjunct professor Biologia dei sistemi complessi Shro Temple University – Philadelphia