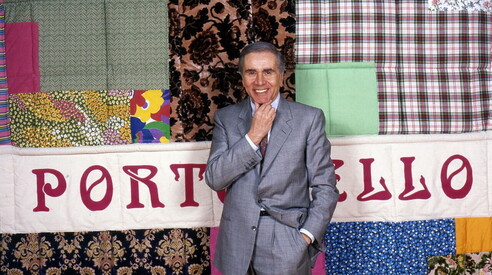

Massimo Giletti (foto La Presse)

lo stato del teletribuno

“Non sono salviniano, e con Cairo verrà un giorno...”. Un pomeriggio con Giletti

L’addio a La7, il ritorno in Rai e le sue verità: “Saremo costretti a dare il Donbas ai russi, fosse accaduto prima ci saremmo risparmiati un massacro. Meloni? Chi dice ‘fascista’ l’aiuta. Populista io? Macché”

“Sigfrido Ranucci va abbastanza spesso in un’unica direzione, va contro la destra. Capisco che possa infastidire. Però la destra sbaglia a minimizzare quello che gli è successo: non si guarda se la bomba che gli ha distrutto due macchine è piccola o grande. In questi casi si sta dalla parte di chi è minacciato. Punto e basta”.

Su Ranucci, Massimo Giletti tiene insieme due cose che raramente stanno insieme: la critica e la difesa. Lo considera sbilanciato, ma lo difende senza esitazioni quando il giornalismo finisce sotto attacco fisico. E la stessa severità la riserva all’opposizione televisiva, quella dei colleghi conduttori: non solo Ranucci, ma anche, senza citarli direttamente, Formigli, Gruber, Floris. “C’è un’esasperazione ridicola. Non contestano gli errori, chessò, sull’economia. Le dicono: ‘Fascista’. Fanno così e le fanno un favore. Perché quello che tutti capiscono è che la prima a non sopportare l’estremismo di destra è la Meloni. Sa benissimo che i rigurgiti fascisti la danneggiano, è la prima nemica di quella roba. Ed è chiaro che si è spostata al centro”.

Ma è vero, gli chiedo, che sei di destra? Sei considerato amico di Matteo Salvini. Lui ride. “La ripetono sempre questa cosa. Lo conosco da una vita, Salvini. E’ vero. Da quando era consigliere comunale a Milano. Quando lavoravo a La7 lo ospitavo spesso. Ma questo non significa che sono schierato, io sono un battitore libero. E a volte mi metto nei guai per questo. Io, a La7, ero come il Parco del Gran Paradiso per certi versi, avevo gli ospiti di opposizione. Anche Meloni, quando era impensabile che vincesse le elezioni. Avevo quelli che gli altri conduttori non ospitavano”.

Quelli non di sinistra. “Mi battevo per portarli in una televisione che era molto, molto indirizzata politicamente”.

Lo è ancora? “Beh, ogni tanto io vedo un po’ di esasperazione”.

Hai mai più parlato con Urbano Cairo dopo la chiusura del programma che conducevi sul suo canale? “No, non ci ho mai più parlato”, risponde Massimo Giletti. E perché? “Perché non abbiamo niente da dirci. Nessun imprenditore chiude un successo a poche puntate dalla fine senza spiegare perché, senza un motivo”.

E qual era il motivo? “Lo sappiamo io e Cairo”.

E a questo punto Giletti, per un attimo, sembra un novello Fra Cristoforo davanti a un don Rodrigo inventato: “Verrà un giorno che lo dirò. Al momento giusto”.

Ai tempi dicesti che eri stato cacciato perché ti trovavi a un passo dalla verità, nelle inchieste sulla mafia e su Berlusconi. “Adesso preferisco ricordare i momenti belli passati a La7, come quando battevamo Rai1. Una cosa storica. Per il resto ci sarà tempo”. Non c’entravano i conti del programma con la chiusura? “Il programma costava poco. E andava bene”.

Giletti entra nella mia stanza nella redazione del Foglio con un passo leggermente rigido, come se misurasse il terreno. Forse diffidente. Forse perché, come dice quasi subito, “il Foglio è un mio nemico”. E qualche ragione, per diffidare, forse ce l’ha. Lo abbiamo criticato, su queste pagine, in passato. “Tu scrivesti che Cairo mi cacciava perché il mio programma costava troppo. Hai scritto quello che ti raccontavano. Legittimo. Ma sbagliavi”. Su questa faccenda avemmo anche un diverbio personale, oggi appianato. Fuori piove a dirotto, una pioggia torrenziale che appanna i vetri e rende Roma più scura del solito. Lui è vestito in modo semplice, quasi neutro: sneakers nere, pantaloni chinos, un K-Way blu scuro chiuso fino al collo. Sessantun anni ben portati, il corpo asciutto, il volto segnato ma vigile. Non ha l’aria del divo televisivo, adesso. Ma quella del professionista che entra in un luogo che non controlla. Si siede, guarda intorno, ascolta. Poi parla.

E parlando torna sempre alla televisione come luogo in cui le cose prendono forma. Non solo dove si raccontano, ma dove vengono semplificate, irrigidite, a volte addomesticate. E dice che sulla guerra in Ucraina, per esempio, secondo lui, è successo esattamente questo in Italia. Non ci sono troppi filorussi in televisione? “Mah. Ma che vuol dire filorusso?”. Tu per esempio l’avresti invitato da te, su Rai3, Jeffrey Sachs, l’economista americano spesso accusato di posizioni indulgenti verso il Cremlino? “Certo che l’avrei invitato. Non lo si deve invitare soltanto perché dice cose che qui da noi non si dicono? Non esiste una verità precostituita. E non può esistere un Minculpop che decide cosa si può dire e cosa no. Bisogna sentire tutti. Settimane fa è circolato un elenco di presunti filoputiniani in Italia…”. Lo sguardo di Giletti si carica di ironia: “In quell’elenco ci mancava solo Papa Francesco”. Lo dice sorridendo, ma il punto è serio. “Papa Francesco disse che non bisognava ‘abbaiare alle porte della Russia’. E allora che facciamo, mettiamo anche lui nella lista. Le liste di proscrizione mi fanno rabbia. Noi occidentali abbiamo sempre l’idea di avere una morale più alta degli altri. Ma la storia recente dice che non è così. Le ragioni non stanno tutte da una parte sola, non stanno soltanto dalla nostra. I russi hanno invaso un paese sovrano. E’ un fatto. E’ un crimine. Ma se uno prova a chiedersi perché si è arrivati lì, viene trattato come un appestato”.

La parola che usa è “eziologia”, quasi da manuale. “Io voglio capire la causa delle cose. Perché se non capisci la causa, continui a fare solo danni”. Il Donbas torna più volte nel discorso. “E’ una storia vecchia, non nasce nel 2022”. E qui la frase che pronuncia è netta, senza attenuanti: “Ora saremo costretti a dare il Donbas ai russi. Forse se si faceva prima c’erano un milione di morti in meno, e un paese distrutto in meno”. Non la carica di pathos. La lascia cadere, come un dato che pesa. Poi chiude, quasi infastidito dall’idea che tutto questo venga ridotto a una posizione ideologica. Sei filoputiniano? “Io sono un irregolare. Non sto dentro i recinti”. E aggiunge: “Il problema vero è quando la guerra diventa un format televisivo. Lì smetti di fare domande e inizi solo a certificare appartenenze”. Andavi in Ucraina con l’elmetto e il giubotto antiproiettile. Pensi mai di essere un tribuno televisivo? “Riconosco di essere vicino allo stile di Michele Santoro, in tv. Anche se il mio maestro è Giovanni Minoli. Perché da lui ho imparato che le immagini contano più dello studio televisivo. La tv non è fatta di parole, non è la radio, ma è quello che vedi”. Da Santoro hai appreso lo stile. E hai mai pensato di avere esagerato qualche volta? Ti sei pentito di qualcosa? Di qualche eccesso? “Sì. Qualche volta ho alzato troppo l’indice della mano indicando qualcuno o qualcosa. Un colpevole. Me l’ha detto anche Minoli. Credo di avere contribuito, talvolta, ad appiattire il discorso pubblico sull’antipolitica. Ne sono consapevole. A me l’uno vale uno non piace, però forse l’ho assecondato”. Cos’è il populismo? “Non credo di essere un populista. Io sto dalla parte del popolo, contro i palazzi. Però so anche diffidare della piazza. E ricordo sempre che la piazza, fra Gesù e Barabba, scelse Barabba. Ho paura dei populismi”.

A marzo saranno tre anni che Massimo Giletti è tornato in Rai con Lo stato delle cose. “La trasmissione va molto bene, e non era affatto scontato. Devo ringraziare anche le persone interne alla Rai che ho incontrato nel mio percorso”. Quando gli chiedo se oggi la Rai sia davvero TeleMeloni, non si scalda. “Se per TeleMeloni si intende che non c’è spazio per altre opinioni, non è così. Io invito chi voglio, quando voglio. Da me c’è spesso Santoro, per esempio, che non è precisamente un meloniano”.

Il problema, dice, non è il colore politico, ma la fragilità di chi dovrebbe reggere l’urto della politica. “Il cambio dei governi e dei vertici succede sempre. E’ scritto nella legge. Il punto è un altro: se scegli persone senza spalle larghe, il sistema non regge”.

Gli chiedo cosa intenda per spalle larghe. “Dirigenti che sappiano dire dei no. Anche alla politica. Non per ideologia, ma per il bene del prodotto. Perché se il prodotto funziona, protegge tutti. Se non funziona, brucia chi lo ha voluto”.

Giletti insiste su una distinzione che gli sta a cuore: il potere non si governa con la fedeltà, ma con la competenza. “Una volta in Rai c’erano uomini di prodotto. Pippo Baudo, Piero Angela, per dire due nomi noti, non erano figure politiche, erano architravi”. Oggi, dice, ne vede molti meno. “E questo è il limite vero della televisione pubblica”. E le epurazioni? Scurati? Saviano? Giletti sospira. “Io diffido sempre dei martiri. Non aiutano nessuno”. Dice che Scurati ha fatto libri, trasmissioni, ha avuto spazio per anni. “Basta un errore burocratico, uno stupido errore come quello che accadde quando gli dissero che non poteva leggere quell’intervento sul 25 aprile, e diventa un simbolo… Non si deve censurare, non bisogna avere paura di nessuno. Detto ciò io Scurati l’ho invitato più volte. Non è mai venuto. E allora va bene così. Ma poi non si può dire che non ti invitano, che non ti danno spazio. Sai che ti dico?”. Che mi dici? “Io non sono per le epurazioni, ovviamente. Ma non sono neanche per le santificazioni”.

A questo punto la conversazione si sposta quasi naturalmente altrove. Non più sul talk come formato, ma su chi la televisione la governa. Gli chiedo se sia vero che, in un momento di passaggio, sia stato a un passo dall’andare a Mediaset. Giletti sorride. Non risponde subito. Fa una lunga circonlocuzione, come se volesse restare sul bordo della domanda senza entrarci davvero.

Dice che è ovvio che un conduttore che fa certi numeri, e li fa con costi contenuti, susciti interesse. Dice che quando sei dentro la mischia ti arrivano segnali, attenzioni, telefonate. Ma si ferma lì. Non racconta incontri, non entra nei dettagli. “Non credo sia serio raccontare queste cose”, dice.

E Pier Silvio Berlusconi in politica? “Penso che Pier Silvio Berlusconi sia una persona intelligente, che ha gestito con successo la successione del padre e che dunque abbia la saggezza di rimanere fuori dalla politica. Quando entri in politica, in Italia, poi arrivano i magistrati”. Pausa. “Anche se nella vita non si sa mai”.

La discesa in campo non può essere esclusa? “C’è anche Marina”.

E a te hanno chiesto di recente di entrare in politica? “Me l’hanno chiesto molte volte, ho sempre rifiutato. Poi chissà, magari un giorno. Io non escludo nulla”. La politica come destino. Di Elly Schlein cosa pensi? “Penso che tenere insieme quel partito non sia banale. Dodici, tredici correnti. Un equilibrio complicato. Il suo limite però è strategico, secondo me. Se vuoi vincere, devi stare più al centro che a sinistra. Meloni, per esempio, lo ha capito benissimo”. Sta più al centro che a destra? “Chiaro”. E al referendum sulla separazione delle carriere come voti? “Non mi eccita. Non è una vera riforma della giustizia, che invece sarebbe necessaria. La separazione delle carriere, di fatto, esiste già”. Sarà un referendum politico però: su Meloni. “Meloni non commetterà lo stesso errore di Matteo Renzi. E alla fine non sarà un referendum su di lei”. John Elkann? “Un ragazzo molto per bene, lo conosco”. Sta dismettendo l’impero Agnelli. “Non credo sia così. E’ un uomo della finanza globale, fa ottimi affari. Noi ne vediamo solo uno spicchio, quello italiano”. Venderà la Juve? “Di questo ne ho parlato con lui al telefono una volta. Non la venderà mai, è questione di affetto”.

Una curiosità finale: Ma è vero che sei tirchio? Lo dicono tutti i tuoi amici, non con malizia ma come una cosa singolare. Giletti sorride, quasi divertito. Dice che è una sciocchezza, ma capisce da dove nasce. “Sono cresciuto in una famiglia biellese”. La sua famiglia, una delle grandi dinastie industriali del tessile piemontese, ha una storia che risale alla fine dell’Ottocento. E in quelle famiglie, spiega, il denaro non era un feticcio, ma una cosa da rispettare. “Mio padre mi ha insegnato quanto sacrificio c’è dietro ogni guadagno. Sono cresciuto con i figli degli operai e con quelli degli industriali. La casa era aperta”. Andare nelle case degli altri, dice, gli ha insegnato presto cosa vuol dire far fatica.

Biella, casa sua, torna come luogo e come ferita. La descrive come una città bellissima e insieme decaduta. Le grandi aziende del tessile ridotte a cimeli. “Archeologia industriale”. Dice che ogni volta che attraversa quelle valli in macchina gli tornano addosso mille pensieri. Il passato, la perdita, l’immobilità.

Racconta del bisnonno che, a fine Ottocento, insieme ad altri industriali, progettò la ferrovia. “Una visione”. Oggi quella linea lenta, dice, è il simbolo di un paese fermo. “E’ la stessa linea immaginata da mio nonno”. Di una classe dirigente che non ha più avuto lo stesso sguardo lungo.

Quando parla della famiglia Zegna, Ermenegildo Zegna, biellesi come lui, il tono cambia. Li cita come esempio di chi è rimasto. “Hanno comprato aziende morte pur di tenerle in piedi”. Non è un’ode. E’ una constatazione. La ricchezza, dice, non sta nel possesso, ma nella responsabilità verso un territorio.

La tirchieria, allora, diventa un equivoco. “Non amo lo spreco”. E’ diverso dall’essere avari. L’avarizia, dice, è aridità. E l’aridità è incompatibile con tutto quello che gli interessa davvero: l’arte, i libri, la curiosità. “Sarebbe una vita con la luce spenta”.

Sulla soglia, mentre ci salutiamo, prova a guardare l’ora sull’orologio da polso. Ma non lo porta. Allora tira fuori il cellulare, solo per controllare l’ora. E’ un attimo. In quello schermo acceso vedo che ha registrato tutta la nostra conversazione. Per diffidenza, immagino. Non so se si è accorto che me ne sono accorto. Non c’è imbarazzo da parte di nessuno. Sorride, rimette il telefono in tasca e se ne va. Fuori piove ancora. Roma è scura. La televisione, per una volta, resta accesa da un’altra parte.

recensire upas

Quei tradimenti mai dimenticati in Un posto al sole

dalla sala al piccolo schermo