Scarlett Johansson (foto LaPresse)

Scarlett Johansson rinuncia a una parte: È vero, non sono trans

Ora è il gregge pol. corr. dei social a decidere i casting dei film di Hollywood

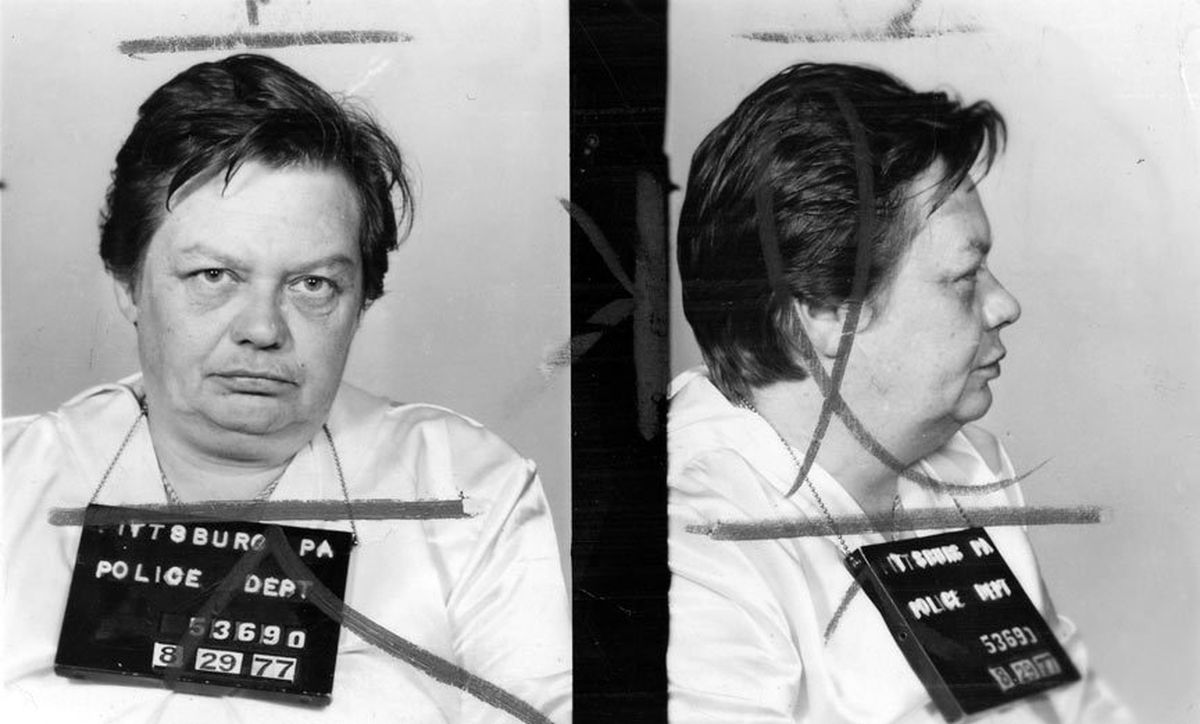

Roma. Fa sapere Scarlett Johansson d’aver capito e accolto le “questioni etiche” della comunità transessuale, per la quale naturalmente ha “grande ammirazione e amore” (variazione in andantino di “ho tanti amici trans”), e d’avere per questo rinunciato a interpretare la parte del leggendario transgender di Pittsburgh Dante Tex Gill nel film “Rub &Tug” (foto sotto). Due settimane di “perché fai la trans, se non sei trans?” e “potresti usare i tuoi privilegi di donna bianca cisgender per dare voce alle comunità non rappresentate, anziché parlare per loro”. Insomma, due settimane di articolata indignazione, e non solo ha ceduto, ma si è anche scusata per avere, inizialmente, accettato un ruolo per il quale è indelicato e ingiusto e imperialista e padronale – persino “insensibile” – che sia impiegata lei al posto di un transgender.

“Un’attrice può recitare la parte di un uomo e la parte di un trans”, ha scritto Daniella Greenbaum su Business Insider la scorsa settimana, quando Johansson non aveva ancora rinunciato a niente e su Twitter, però, era già una impresentabile dello star system, una presenzialista, una ladra di chance altrui e, soprattutto, un’ancella dell’appropriazione culturale e del whitewashing. Si macchiano di whitewashing i registi, i produttori, i casting che fanno interpretare a un attore bianco il ruolo di un personaggio che bianco non è (oggi nessuno darebbe a Daniel Day Lewis, londinese, la parte di Occhio di Falco ne “L’ultimo dei Mohicani”: oggi varrebbe l’obbligo di reclutare un cherokee).

I believe female actors can play men and trans men. That is the apparently controversial view that inspired BI to take down my piece. I have resigned from @businessinsider and explain why in my letter to EIC @nichcarlson pic.twitter.com/5G2UZggXi9

— Daniella Greenbaum (@DGreenbaum) 12 luglio 2018

Al caporedattore di Business Insider, però, l’articolo di Greenbaum è parso controverso al punto che ha deciso di cestinarlo (grazie anche alle pressioni degli indignati dei social network, che si sono impegnati a chiedergli insistentemente di farlo). Allora Greenbaum ha scritto al suo capo una lettera, l’ha pubblicata anche su Twitter e si è dimessa. Ha scritto che gli attori devono essere liberi di recitare, che le persone devono essere ammesse all’università perché se lo meritano e non perché devono coprire quote di minoranza, che Hamas è il peggior nemico del popolo palestinese (che c’entra? E chi lo sa: magari ha pensato “ma quando mi ricapita di potermi sfogare così, di fare la parte migliore del mio mestiere e cioè dire quello che penso, proprio ora che il mio mestiere lo metto in pericolo?”). Le è stato contestato di non aver sentito altre voci, di non aver messo un registratore davanti a un eterosessuale e davanti a un transgender, di non aver tenuto conto della complessità di visioni che, attorno a chi fa cosa, s’addensa. Non appena Greenbaum ha appreso del dietrofront di Johansson, ha scritto (sul New York Post): “La sinistra si accontenterà di leggere in questa scelta la ritardata rettifica di un grave errore, anziché un contentino in favore della politica dell’identità di genere: è un peccato che Scarlett si sia inchinata alla folla e che il film non potrà avvalersi del suo grandioso talento”.

Il tarlo dell’appropriazione culturale

La questione della rappresentazione delle minoranze, a Hollywood, è parecchio sentita e si tenta di risolverla in due modi. Primo: attraverso la copertura impeccabile delle quote. Gli sceneggiatori hanno a disposizione dei sistemi – genderometri? – per il bilanciamento di genere, che rilevano se in uno script ci sono più uomini che donne, se gli uomini recitano un maggior numero di battute delle colleghe, se i ruoli femminili sono troppo stereotipati, se ci sono abbastanza meticci, indiani, arabi, cinesi, persone di colore, almeno in una riduzione in scala di una qualsiasi strada di New York. Secondo: soddisfacendo il più possibile il criterio di verosimiglianza (la parte dell’omosessuale deve farla un omosessuale, del gay il gay, del trans il trans e così via).

Non conta il talento: conta la rappresentazione in scala della realtà. Più dell’interpretazione, conta l’incarnato di chi la agisce.

E’ un corollario dall’uno vale uno: l’appartenenza ti abilita, quindi un eterosessuale non sarà mai bravo quanto un transessuale a fare il transessuale su un palco, o davanti a una cinepresa. “In verità, più un attore è lontano dal suo personaggio e più ne è affascinato, più lo studia, lo indaga, lo fa proprio”, dice al Foglio Fabiola Banzi, che ha venticinque anni di casting alle spalle e ha lavorato molto con Marco Bellocchio, Carlo Verdone, Gabriele Salvatores.

Certamente, la credibilità di una sceneggiatura è data anche dal modo in cui un attore si spoglia di sé e si veste del suo personaggio, ma il punto è che in questo svestirsi c’è un processo creativo, un’aggiunta, uno scarto che corrisponde alla potenza del cinema sulla realtà, la parola in più che il cinema (l’arte in generale) dice sul reale: un’immagine inesistente da creare o esistente ma invisibile e quindi da rendere percettibile. Ed è un’immagine possibile solo se a questo sconfinamento si continua a dare una chance, solo se si continua a credere che gli attori devono poter fare gli attori e non le quote di minoranza.

“Mastroianni ha fatto la parte del folle nell’Enrico IV di Bellocchio e dell'omosessuale in Una giornata particolare di Scola, ed è stato perfetto, pur senza essere folle o omosessuale: cosa avremmo perso se, a lui, avessimo preferito attori realmente folli o omosessuali?”, dice Banzi. “I registi hanno esigenze differenti, ma a nessuno importa che i propri attori siano una didascalia: tutti hanno bisogno che i propri attori escano da sé e trovino il loro personaggio in qualcosa di assai più lato dei propri dati anagrafici”.

Quanto l’arte debba farsi carico di accelerare e diversificare la rappresentazione della multiculturalità è un tema complesso: come ogni complessità del nostro tempo, il suo destino è di finire sistemata e impacchettata dentro rassicuranti bolle confermative.

Film di lesbiche per lesbiche, di trans per trans, di etero per etero, di neri per neri, di indiani per indiani. Per vedere qualche sbavatura, qualche imperfezione, qualche umano troppo umano, qualche contrasto, qualche miscuglio disfunzionale (o almeno non funzionale alla retorica della normalizzazione e dell’inclusione), più che al cinema, ci toccherà andare a sederci su una panchina a guardare gli estranei passare, come Woody Allen e Diane Keaton in “Io e Annie”. Ammesso che ci lascino le panchine indivise per generi.