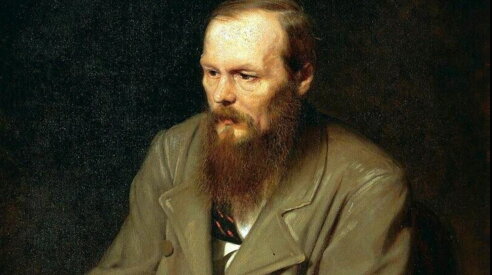

(Wikimedia Commons)

piccola posta

Leggere il Dostoevskij di Nori mentre si confonde il giorno con la notte

Volevo scrivere dell'Idiota e del Grande Inquisitore, ma non l'ho fatto. Mi è servito da alibi sapere che stava per finire di farlo lo scrittore parmigiano, che è più bravo e legge i russi in russo

Ogni giorno, a metà giornata, ho un’oretta per scrivere la Piccola Posta. Da venticinque anni, e si capisce che abbia esaurito da tempo la mia spinta propulsiva. Mi ripeto, o mi arrangio. Oggi, per esempio, lunedì. Ieri, per chi legge, se legge qualcuno. Sono le 14 e 39, fra mezz’ora devo spedire, sono nella cucina-veranda e fuori diluvia. Non somiglia per niente a un acquazzone primaverile, piuttosto a quei temporali di Ferragosto che rompono il tempo e avvertono dell’autunno. Ho appena letto una frase di Zavattini citata da Paolo Nori: “Sono pessimista, ma me ne dimentico sempre”. Non solo mi piace, ma mi pare che si adattasse anche a me, per una gran parte dei miei giorni.

Da un po’ di tempo no. Sono pessimista e non me ne dimentico affatto. Da uno così che Piccole Poste volete che vengano fuori. Tanto più che non vedo nessuno, non leggo i giornali, non guardo la televisione. E non mi succedono cose da raccontare in un po’ di righe, come quando si viaggia, o si sta in mezzo alla gente – o in galera, che è come viaggiare e stare fra la gente insieme, digrignando i denti. Il telefono lo uso poco, Zoom o simili nemmeno una volta. Ieri parlavo col mio amico Sergio, al telefono, nonostante stia a una collina di distanza da me. Non distinguo quasi più il giorno dalla notte, dice. Io non l’ho mai distinto, cioè sì, alla rovescia. In verità leggo parecchi libri, benché non per intero, e leggere libri fa sempre venire delle idee. Sto leggendo Peppino Ortoleva, “Sulla viltà” (Einaudi), fa venire una quantità di idee, le migliori sono venute a lui. Non è facile decidere che cosa sia il contrario della viltà: il coraggio, forse, ma è troppo ovvio, e poi sul coraggio bisogna intendersi. “Addio mia bella addio l’armata se ne va e se non partissi anch’io sarebbe una viltà”. Erano i volontari del 1848, si vergognavano di non unirsi ai loro coetanei, schioppo e zaino sulle spalle. E quando la ricantarono nel 1917 cambiando qualche parola, i disertori?

Ortoleva ricorda che nel 1910 il filosofo e psicologo William James enunciò il tema de “L’equivalente morale della guerra”. Lo spaventoso sviluppo della potenza distruttiva delle armi sembrava imporre una società pacifica come unica scelta razionale. Ma la società interamente pacifica non avrebbe cancellato “il supremo teatro dell’ardimento umano… il coraggio, il rifiuto della debolezza, la rinuncia agli interessi egoistici, la disciplina”? La società pacifica avrebbe avuto bisogno di trovare altre occasioni al valore del coraggio e al ripudio della viltà. La questione non ha fatto che ingigantirsi, come si vede. Ma intanto si può chiedersi: la pandemia, così largamente (e incautamente) paragonata alla guerra, che cosa fa della vecchia antitesi fra coraggio e viltà? La risposta è nota per alcune prime linee, per così dire: i medici, gli infermieri, magari i preti e altre categorie dalle distanze più ravvicinate. Ma per gli altri, per noi? Affrontare virilmente il contagio? – ecco una risposta che per un po’ non è mancata, la più imbecille. Ma il suo contrario, l’isolarsi disciplinato e ragionevolissimo, altruista prima ancora che egoista, ha tuttavia una meschinità, una sensazione frustrata di latitanza. Se non partissi anch’io.

Forse è per questo che siamo di malumore e prendiamo il giorno per la notte e l’aprile per un novembre. Paolo Nori ha messo quella citazione di Zavattini nell’introduzione al suo libro su Dostoevskij che esce oggi per Mondadori, “Sanguina ancora. L’incredibile vita di Fëdor M. Dostoevskij”, anticipata ieri sul Domani – ieri oggi domani, lo so, è tutto uno scherzo (anche qui sabato c’erano due pagine di Marco Archetti su “L’indecente Dostoevskij” e sui suoi denigratori). Avevo impiegato la prima ondata o forse le prime due, chi le ha contate, leggendo un’ennesima volta Dostoevskij, quasi per intero, diari compresi. Non solo: ho guardato tutti gli sceneggiati e i film tratti da “L’idiota”. Mi dicevo che ne avrei scritto, de “L’idiota”, precisamente, e de “Il grande inquisitore”. Naturalmente non l’ho fatto. Mi è servito da alibi sapere che stava per finire di farlo Nori: lui è più bravo e legge i russi in russo e ha altri vantaggi. Per di più ho sempre pensato che scrivere di Dostoevskij sia di quelle poche cose che si possono fare solo una volta nella vita, come morire: se sbagli, non c’è appello. Leggo Nori, dunque. E telefono a Sergio. Sono le 3 e mezza, le 15 e 30, lo sveglierò, non fa niente.

Piccola Posta

Srebrenica e il torbido contesto dei massacri d'oggi

Piccola Posta