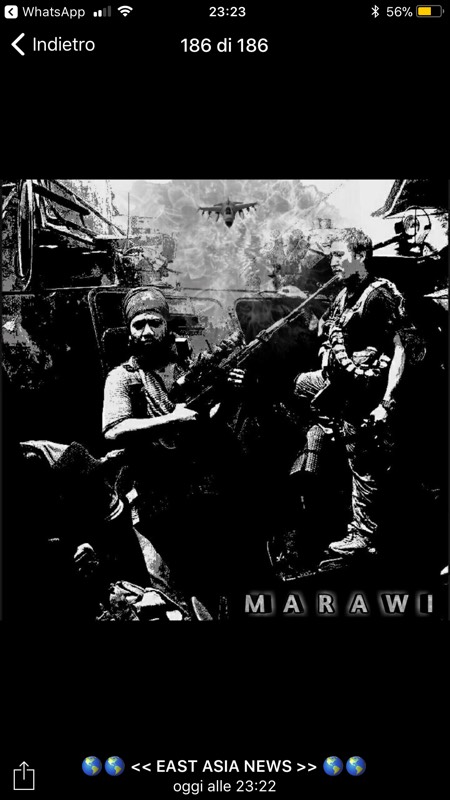

Soldati filippini presidiano un ponte, sullo sfondo i palazzi distrutti dai bombardamenti a Marawi (foto LaPresse)

I cinesi ricostruiranno Marawi, la “Raqqa filippina”. In cambio chiedono “solo” fedeltà

"Amo Xi Jinping", ha detto il presidente filippino Duterte. Il tradizionale alleato americano nel sud-est asiatico ha cambiato interessi e ora agli aiuti economici di Washington preferisce il dialogo diretto con Pechino

Roma. “Ho bisogno della Cina. Più di qualunque altro, in questo momento, ho bisogno della Cina”, ha detto tre giorni fa il presidente filippino Rodrigo Duterte a Manila, subito prima di salire su un aereo e volare a Boao, nell’isola di Hainan, le cosiddette “Hawaii” cinesi. E’ qui che si è chiuso ieri il Boao Forum per l’Asia, il forum economico dei paesi asiatici che quest’anno più che mai somiglia all’occidentalissimo forum di Davos – ma senza lo spettro dell’isolazionismo di Donald Trump. “Semplicemente amo Xi Jinping. Lui capisce, capisce i miei problemi e vuole aiutarmi, quindi vorrei dire grazie alla Cina”, ha aggiunto Duterte, e le sue parole sono il perfetto riassunto geopolitico di quel che sta avvenendo in Asia, dove Pechino ha un ruolo sempre più centrale perché investe, e senza chiedere molto sul breve periodo. Soprattutto, senza metter bocca sugli affari interni – per esempio sulla controversa “guerra alla droga” di Duterte, che secondo Human Rights Watch ha fatto più di dodicimila morti. In questo contesto, guardare a quello che sta succedendo nelle Filippine è un ottimo esercizio: sin dal 2016, con l’elezione di Rodrigo Duterte, il tradizionale alleato americano nel sud-est asiatico ha cambiato interessi e ora agli aiuti economici di Washington preferisce il dialogo diretto con la Cina.

In tutto questo Marawi, la “Raqqa filippina”, sembra un po’ il simbolo di un percorso avviato da tempo. Sarà Pechino, infatti, a ricostruire la città: un consorzio di costruttori vicini al governo con uno stanziamento di un miliardo e mezzo di dollari – da consegnare prima della fine del primo mandato presidenziale di Duterte, nel 2022. Quasi un anno fa, gli islamisti conquistarono la città di duecentomila abitanti sull’isola di Mindanao, nelle Filippine. La battaglia per la liberazione del centro urbano è stata tra le più devastanti della storia del paese. Ha portato all’uccisione di uno degli uomini più ricercati dall’antiterrorismo globale: Isnilon Hapilon, leader di Abu Sayyaf e a capo dello Stato islamico del sud-est asiatico. Insieme a lui è morto anche Omar Maute, un’altra figura chiave del terrorismo islamico dell’area.

In tutto questo Marawi, la “Raqqa filippina”, sembra un po’ il simbolo di un percorso avviato da tempo. Sarà Pechino, infatti, a ricostruire la città: un consorzio di costruttori vicini al governo con uno stanziamento di un miliardo e mezzo di dollari – da consegnare prima della fine del primo mandato presidenziale di Duterte, nel 2022. Quasi un anno fa, gli islamisti conquistarono la città di duecentomila abitanti sull’isola di Mindanao, nelle Filippine. La battaglia per la liberazione del centro urbano è stata tra le più devastanti della storia del paese. Ha portato all’uccisione di uno degli uomini più ricercati dall’antiterrorismo globale: Isnilon Hapilon, leader di Abu Sayyaf e a capo dello Stato islamico del sud-est asiatico. Insieme a lui è morto anche Omar Maute, un’altra figura chiave del terrorismo islamico dell’area.

Il governo di Duterte per mesi ha tentato di minimizzare la situazione, parlando di ribelli locali e senza reali connessioni con lo Stato islamico di Abu Bakr al Baghdadi. Poi, nell’ottobre scorso, la città è stata dichiarata “liberata” – dopo che Manila è stata costretta a chiedere l’aiuto degli alleati americani e australiani, mentre i cinesi fornivano soltanto le armi. Eppure, negli ultimi cinque mesi, i canali Telegram degli islamisti del sud-est asiatico hanno continuato a parlare della “battaglia di Marawi”, esaltando la resistenza dei militanti, che secondo il governo hanno fatto finora almeno 1.200 morti. I primi residenti evacuati dopo l’inizio dei bombardamenti hanno avuto accesso a Marawi soltanto in settimana, “e solo per un giorno o due a famiglia, per salvare ciò che possono e poi ripartire”, hanno scritto ieri in un lungo reportage i giornalisti del New York Times Ben C. Solomon e Felipe Villamor, che hanno avuto accesso al centro abitato. Sui muri di qualche casa bombardata si leggono ancora le scritte “Isis” con lo spray: “Qualcuno ritiene che ad aver saccheggiato le loro case non siano stati i militanti islamici, ma le Forze armate filippine. Questo non fa che aumentare il senso di isolamento”. La Cina, intanto, si prende carico di un progetto mastodontico da sbrigare in fretta, e per la prima volta sarà costretta a sporcarsi le mani con il terrorismo islamico internazionale.

L’influenza cinese nelle Filippine è iniziata con il mandato di Duterte. Il 12 luglio del 2016 (Duterte è stato eletto il 30 giugno) l’arbitrato internazionale dell’Aia aveva dato ragione alle Filippine contro la Cina sulle mire espansionistiche di Pechino nel Mar cinese meridionale. Ma Duterte aveva fatto capire di non volere usare la sentenza, preferendo un accordo amichevole con la controparte. E’ questione di giorni pure la firma di un accordo tra Cina e Filippine per l’esplorazione congiunta di petrolio e gas, nelle acque (un tempo?) rivendicate dai due paesi.

[gallery id="142171" link="https://www.ilfoglio.it/esteri/2017/06/29/gallery/le-filippine-nella-morsa-jihadista-un-mese-di-combattimenti-a-marawi-142171/"]

un regalo prefestivo