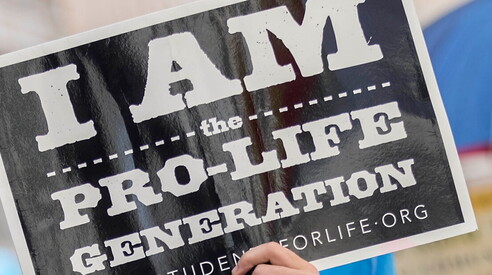

“La vita di ogni essere umano non può essere subordinata alla volontà di nessuno (forse nemmeno alla volontà di colui che la vive)” (foto LaPresse)

Ma io non sono del tutto mio

“Statalizzazione del biologico” e nuovi diritti. Dove finisce oggi la “proprietà di sé”

Per John Locke, dal fatto che tutti gli uomini appartengono a Dio, sono sua proprietà, consegue che nessuno può arrecare danno all’altro né a se stesso; consegue altresì una “proprietà di sé” da parte di ciascun uomo, che diventa il criterio in virtù del quale Locke giustifica l’appropriazione individuale di beni, che originariamente sono dati da Dio in comune a tutti gli uomini. Nel Secondo trattato sul governo egli scrive: “Benché la terra e tutte le creature inferiori siano date in comune a tutti gli uomini, ogni uomo ha la proprietà della sua persona: su questa nessuno ha diritto alcuno all’infuori di lui”. Gli esseri umani sono inviolabili proprio in quanto auto-proprietari. E la proprietà privata è inviolabile proprio in quanto espressione del lavoro di un uomo che mescola ciò che è suo, il proprio corpo, la propria intelligenza, la propria passione, con la terra, sottraendola così all’inerzia che la renderebbe inutilizzabile. Carlo Marx evidentemente conosceva bene queste parole di Locke allorché definì il lavoro come una forma di “ricambio organico” tra uomo e natura. Ma non è di Marx che dobbiamo parlare.

Ritornando alla “proprietà di sé”, avendo perduto il suo riferimento a Dio, essa si esprime oggi in modo sempre più autoreferenziale; io sono mio. Nella società secolare il campo dell’autodeterminazione individuale si espande senza limiti, non soltanto nei confronti della mia vita, ma, per lo più inconsapevolmente, e la cosa è abbastanza paradossale, anche nei confronti della vita altrui. Si pensi alle tecnologie della vita.

Ma che significa “proprietà di sé”?

Premesso che quando diciamo “io” diciamo qualcuno che ha un corpo, ma che è anche più che corporeità, ne consegue che l’espressione “proprietà di sé” può dar luogo a una serie di problemi. Il mio corpo è mio, ma è vero anche che io sono il mio corpo, pur senza essere soltanto il mio corpo. In sostanza io sono molto di più che “proprietario” di me; io sono me e, in quanto tale, sottratto a qualsiasi logica proprietaria. Posso essere proprietario di qualcosa. Ma né io né il mio corpo siamo semplicemente qualcosa. Io sono soprattutto qualcuno e il mio corpo è esattamente la manifestazione materiale di me, in quanto essere umano. Essere qualcuno e non qualcosa: questa la nostra natura, e questa la base della indisponibilità per chicchessia di ciò che, diciamolo pure così, è soltanto nostro ma in un modo che è indisponibile anche a noi stessi.

La “proprietà di sé” non mi sembra pertanto un buon argomento (neanche per Locke lo era) per dire che possiamo fare di noi stessi qualsiasi cosa, anche ucciderci. Per la tragicità che evoca, il fatto che uno decida di liberarsi della propria vita esige sempre l’umana pietà, ma non per questo cessa di essere qualcosa di irrazionale. Per dirla con Giacomo Leopardi, sia che ci si uccida, come facevano gli antichi, “per eroismo, per illusioni, per passioni violente”, sia che lo si faccia “stanchi e disperati di questa esistenza”, come fanno i moderni, il suicidio resta “la cosa più mostruosa in natura”, appunto la più incomprensibile. Ma allora che cosa significa parlare di un diritto a morire come e quando ci pare, in nome della cosiddetto principio di autodeterminazione? Lo si può rivendicare sulla base del semplice fatto che siamo i soli proprietari di noi stessi?

A mio modo di vedere, quando parliamo in questo modo, cerchiamo in realtà di nascondere quello che effettivamente chiediamo: non il diritto di ucciderci (del resto, che senso ha rivendicare come diritto ciò che chiunque può fare in ogni momento?), bensì il diritto che altri ci aiutino a morire. Ma è così scontato che si possa rivendicare un tale diritto? Fermo restando che siamo di fronte a situazioni limite, rispetto alle quali, lo ripeto, dovrebbe sempre valere il principio pascoliano secondo il quale “è la pietà che l’uomo all’uom più deve”, non credo che questa materia possa essere regolata in modo adeguato dalla legge positiva.

***

Se l’indisponibilità può risultare controversa, poco scontata, allorché si tratta della nostra vita, di certo non dovrebbero esserci dubbi in ordine all’invalicabilità del suddetto principio quando si tratta della vita altrui. E invece mi pare che la nostra cultura, che si appassiona tanto alla “proprietà di sé” quando si tratta di rivendicare il diritto di ciascuno a morire come preferisce, non fa lo stesso allorché si tratta di porre limiti a certe tecnologie della vita che palesemente violano questo diritto di proprietà. Mi spiego.

Uno dei presupposti principali sui quali si basava l’idea lockiana della “proprietà di sé” era rappresentato certamente dal fatto che tutti gli uomini sono uguali, in quanto “proprietà di Dio”. Era questo che sanciva in qualche modo l’intangibilità di tutti. Oggi, come ho già detto, tale presupposto è diventato improponibile per la gran maggioranza dei cittadini. Tuttavia non credo che questo significhi che non siamo più in grado di giustificare la suddetta intangibilità. Per giustificarla è sufficiente a mio avviso il semplice fatto di appartenere al genere umano, l’unicità che implica il nostro essere individui di questa specie. La vita umana è indisponibile non perché sia sacra o perché siamo proprietari di noi stessi, ma semplicemente perché si tratta di una vita umana e, in quanto tale, fondamento di ogni altro umano diritto.

Ciò significa che la vita di ogni essere umano non può essere subordinata alla volontà di nessuno (forse nemmeno alla volontà di colui che la vive, pur ammettendo che in questo caso la situazione è più controversa); meno che mai essa può essere subordinata alla volontà dello stato, il quale potrebbe per questo decidere di sopprimerla per motivi socio-sanitari (che senso investire risorse in malati terminali?), eugenetici o, perché no, di salute pubblica (perché tenere in vita dei criminali, colpevoli di delitti efferati?).

Oggi come sappiamo le tecnologie della vita vanno a incidere proprio su questa intangibilità, erodendo quella che è una condizione fondamentale della possibilità che gli uomini hanno di pensare se stessi come individui unici, ma anche uguali in dignità: la comune appartenenza al genere umano, in virtù del semplice essere nati uomini. Nel momento in cui l’ingegneria genetica va a incidere sulla spontaneità del nascere, il naturale si confonde con l’artificiale, il prodotto. Qualcuno, penso al filosofo tedesco Marc Jongen, esalta tutto questo come la definitiva manifestazione dell’uomo come “esperimento di se stesso”, grazie al quale realizzare finalmente un uomo superiore all’uomo, come auspica Peter Sloterdjik. In realtà, anziché qualcuno, stiamo diventando qualcosa.

Come scrisse Foucault nel 1976, in una pagina memorabile e quasi profetica, “Mi sembra che uno dei fenomeni fondamentali del XIX secolo sia stato ciò che si potrebbe chiamare la presa in carico della vita da parte del potere. Si tratta, per così dire, di una presa di potere sull’uomo in quanto essere vivente, di una sorta di statalizzazione del biologico, o almeno di una tendenza che si potrebbe chiamare verso la statalizzazione del biologico”.

Proprio così, lo stato diventa proprietario dell’uomo, assecondando grazie alle tecnologie genetiche i suoi desideri di salute, longevità e magari di avere figli su misura. La “statalizzazione del biologico”, come la chiama Foucault, segue prevalentemente e paradossalmente proprio la logica della sua radicale individualizzazione. Un po’ come accade nei romanzi fantabiologici di inizio secolo XX (si pensi a The Machine Man of Ardathia di Haldane o a Brave New World di Huxley), la rivendicazione del “diritto” a far nascere i figli come e quando vogliamo o del diritto a scegliere come e quando morire sembra configurarsi come un semplice stadio di passaggio sulla via rispettivamente di una sorta di ectogenesi artificiale, fuori del corpo umano, e di una exit strategy, chiamiamola così, ugualmente artificiale, entrambe sotto rigoroso controllo statale e grazie alle quali risolvere qualsiasi problema: dalla discriminazione delle donne all’invecchiamento della popolazione, dal problema dell’inverno demografico a quello dell’ordine sociale.

E la “proprietà di sé” dove va a finire? Come ci si può sentire “proprietari” se, poniamo, il nostro equipaggiamento genetico e il nostro aspetto fisico sono stati “determinati”, non dal caso, da Dio o dalla natura matrigna, bensì dalla volontà di un altro? Siamo proprio sicuri che in un contesto del genere sia ancora possibile quella che Habermas chiama l’autocomprensione di noi stessi come esseri liberi e uguali? Che cosa potrebbe succedere nel momento in cui il mio corpo dovesse configurarsi come un corpo che è così perché qualcun altro ha voluto che fosse così?

***

Un’ultima considerazione, che esula forse un po’ dall’ambito bioetico. Come abbiamo visto all’inizio, un autore come John Locke fondava proprio sulla “proprietà di sé”, del proprio corpo, quindi sul lavoro, la proprietà privata come diritto inalienabile dell’individuo. Lo accenno soltanto come motivo di riflessione, ma che fine ha fatto questo diritto nelle nostre società che si dicono liberali?

Se il diritto all’autodeterminazione è diventato un diritto costituzionalmente garantito, non si può dire lo stesso del diritto di proprietà. In teoria esso è sottoposto a limiti di ogni tipo. Sono proprietario dei miei beni, ma non posso farne l’uso che preferisco. C’è una sorta di cappa di diffidenza che grava sul diritto di proprietà. Curiosamente stiamo diventando sempre più liberisti, diciamo così, sul piano bioetico, e sempre più statalisti sul piano economico-politico. Ci piace parlare di libertà e di autodeterminazione, ma socialmente e politicamente parlando vogliamo soprattutto sicurezza. Rivendichiamo, poniamo, la libertà di fare di noi stessi quello che ci pare, ma guai a mettere in discussione le garanzie dello stato sociale. Il desiderio individuale, per sé comprensibilissimo, di vivere in buona salute e più a lungo possibile finisce per legittimare qualsiasi intervento della sanità pubblica sulla nostra vita. Guai a essere troppo grassi, guai a fumare, guai a condurre stili di vita “a rischio”, guai a mettere al mondo figli non perfettamente sani, guai a trascinarsi in una vita “indegna di essere vissuta”. Per ora la sanzione è prevista soltanto per alcuni di questi comportamenti, ma nessuno può escludere che prima o poi lo sia per tutti. Evidentemente c’è qualcosa che non funziona. A meno che non riteniamo che debba essere il potere a fissare i criteri della nostra “umanità”.

Questo articolo è una sintesi dell’intervento che Sergio Belardinelli ha pronunciato al Festival della libertà che si è svolto nei giorni scorsi a Piacenza. Il titolo era “La proprietà di sé: tra biopolitica e questioni morali”.