Funerali di Berlinguer (Ansa)

Piccola Posta

Una storia sentimentale del Pci

Il libro di Claudio Caprara è un'affettuosissima dichiarazione di riconoscenza per le persone con cui la comunità umana del partito l'ha fatto vivere. Si racconta il Pci degli anni di ferro fino alla Liberazione, quello della via italiana, quello dell'uscita da Varsavia e dell'ombrello della Nato, e quello della metamorfosi (che è una via per dissimulare il decesso)

Claudio Caprara è nato in una frazione di Imola nel 1960, in tempo per conoscere da vicino la gran bontà dei comunisti antiqui, a cominciare da quella paterna, e il calore delle riunioni di cellula, a cominciare da quelle tenute nella cucina di casa. A 5 anni invitava per ore dall’altoparlante di una topolino la popolazione: “Partecipate e fate partecipare questa sera alla Festa dell’Unità di Fornace Gallotti. Eccezionale serata danzante con la star della televisione italiana Eugenia Foligatti”. A 6 anni, essendosi prestato ad accompagnare l’arciprete alla benedizione pasquale delle case, per riparazione fu arruolato alla distribuzione domenicale dell’Unità. Altrettanti gradini di una iniziazione romagnola che conferma il genio di Giovanni Guareschi. Venne il passaggio alla città, Imola, dalla storia gloriosa. Nel 1502 Leonardo da Vinci ne disegnò una meravigliosa mappa, la prima, a volo d’uccello – “come da un drone”. A Imola nacque e morì (1851-1910) Andrea Costa, anarchico, internazionalista, poi socialista (lettera memorabile “Ai miei amici di Romagna”), compagno di Anna Kuliscioff, carcerato ed esule, primo parlamentare socialista. Poi nel novembre del 1920 la frazione comunista di Bordiga, con Fortichiari e Repossi, e l’annessione rassegnata dei torinesi di Gramsci Togliatti e Terracini, decise a Imola la “scissura” dalla zavorra riformista e massimalista che a gennaio del ’21 portò a Livorno alla gloriosa e rovinosa fondazione del PCd’I.

Rubo il mestiere a Caprara, che delle storie di Imola è narratore premuroso e spiritoso. Alla storia dell’emancipazione del lavoro è successo di passare dal movimento dei lavoratori all’abbreviazione “movimento operaio”, cui solo di rado si aggiunge “e contadino”. Il “biennio rosso” fu a lungo ridotto alle fabbriche di Torino e del nord, e al culmine delle occupazioni, ma era altrettanto forte e combattivo fra i braccianti e i contadini, e per reazione vi fu più feroce lo squadrismo. Caprara scrive dell’uomo nuovo, “incarnato nella figura ideale dell’operaio”. Nella sua Romagna erano scariolanti e raccoglitrici di canapa, gli uomini nuovi e le donne memorabili, le loro dirigenti, Cristina Bacci, Argentina Altobelli, Maria Gioia… Contadine e contadini, e il riformismo tutt’altro che imbelle – appunto, la mobilitazione contro la guerra portò Giacomo Matteotti, “Neutralità a ogni costo”, a essere processato per disfattismo, reclutato e confinato in Sicilia… Questa lunga sottovalutazione – noi “operaisti” ne fummo entusiasti – continuata nella contrapposizione del partito “operaio” al partito (emiliano) “dei ceti medi”, deve avere a che fare con lo sfruttamento bestiale dei braccianti stranieri nell’agricoltura d’oggi.

Trasferito alla città, il ragazzo Caprara si lega ad altri gran personaggi, come il Veraldo Vespignani, volontario nel ’15, partigiano, sindaco e poi deputato, e maestro di vita. Il libro di Caprara – “Fischiava il vento”, Bompiani – è un’affettuosissima dichiarazione di riconoscenza per le persone, figure di padri soprattutto, che avevano certo grandi compagne, e poi di fratelli, con cui la comunità umana del Pci l’ha fatto crescere. Il suo sottotitolo dice “Una storia sentimentale del comunismo italiano”. I sentimenti sono quelli che animavano quella comunità, dai primi attori alla “base”, e quelli che Caprara prova ed esprime per loro. Raccontandone vivamente e con una controllata indiscrezione nobiltà e miserie in altrettante storie sentimentali. Io, che ne sapevo pochissimo – il Pci non fu casa mia – le ho lette con una gran simpatia, e non di rado specchiandomici. Le lettere di Togliatti a Jotti, la soffitta clandestina di Botteghe Oscure, la vita e la morte stretta di Giorgio Amendola e di Germaine Lecocq. La vita di gran combattente di Pietro Secchia, “che attendeva la rivoluzione come si attende una persona che deve arrivare da un momento all’altro” – sembra una parafrasi dell’Incontro desiderato e vissuto da don Giussani e i suoi. E l’amore probabile del duro Pietro Secchia per Giulio Seniga, che “scappò con la cassa”, e fu un terribile scandalo per il Pci, e una vera dunque ridicola tragedia per i protagonisti. I miti: il compagno Canòn perché sul suo ci potevano stare 32 pulcini, contati. Le grossolanità: il benvenuto del Migliore alle rare compagne “che non portano il 41 di piede”.

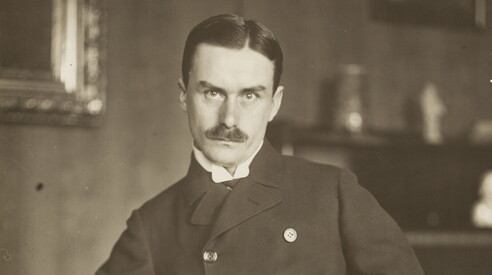

L’affetto e la gratitudine di Caprara hanno una condizione evidente: vengono dopo la fine, e dicono un lutto già elaborato, come si dice, benché facendo sentire ancora una mancanza, o un’assenza. I partiti infatti nascono, quando è il momento, o quando non è già più, come in quella Livorno di pioggia e di 21 ottuse condizioni, e muoiono anche, quando è il momento, o dopo, come il Pci che aspettò che cadesse un muro d’altri e lo soffrì in gran parte come una perdita invece che una liberazione, alla buon’ora. Caprara racconta i lutti con rispetto e anche con l’allegria che meritano vite ben spese. Racconta i funerali, quelli dei padri e dei fratelli, e quelli dei grandi, che hanno commosso e segnato la storia d’Italia, Togliatti e Berlinguer: la fine di un’epoca venerata il primo, la fine di un futuro incertamente sperato il secondo, più pieno di rimpianto e tenerezza.

Ci fu un Pci degli anni di ferro, del carcere e del combattimento (e delle faziosità e dei cinismi), fino alla Liberazione, poi quello della via italiana, doppiezza inclusa, poi quello dell’uscita da Varsavia e dell’ombrello della Nato e della metamorfosi, che è un modo per dissimulare il decesso. Quello della fraternità, dell’autoeducazione, del coraggio, quello di Pio La Torre. Una comunità che legò le vite delle e dei militanti alla storia del mondo, e fece il suo tempo, lo facemmo tutti, a nostro modo. Noi più presto, perché più effimero era stato il nostro dogmatismo eterodosso: bastò una spallata di ragazze (era moltissimo) a farlo venir giù. Lo fece il Psi – glielo fece una procura – ed esalò insieme alla sbrigatività degli affari pubblici l’anima libertaria. Lo fece la Dc – glielo fece una congiura di armati che dovevano andare tanto oltre la propria misura per accorgersi di non essere. Il Pci sopravvisse di undici anni alla morte di Moro: del colpo non accorto, andava combattendo, ed era morto.

C’è un altro funerale che incombe sulla sua storia, e sulla nostra tutta intera: quello di Giuseppe Stalin. La commemorazione di Togliatti in Parlamento, con l’anima oppressa d’angoscia – Togliatti aveva più di una volta temuto di esserne fatto fuori. Il Pci togliattiano seppe meritarsi, o si procurò di riffa o di raffa, una specie di immunità nell’opinione propria e di buona parte degli avversari: una dissociazione fra la gente brava e il suo degno modo di vita da una parte, e i suoi miti ideologici. Ieri ho ricordato il racconto di Sciascia sul calzolaio Calogero Schirò – un suo alter ego, per allora – e la morte di Stalin, e la morale che ancora molto più tardi ne traeva: “Capisco gli stalinisti, non lo stalinismo”. Quella dissociazione fu ratificata con troppa fretta e troppa indulgenza, come quando si interra un torrente per costruirci addosso vie e palazzi e poi il torrente tombato rompe cemento e strade e annega i condominii. Lo statalismo di sempre, un eccesso di zelo necessario a compensare la dipendenza da Mosca, oltre che il frutto di un addestramento autoritario – la convivenza della via democratica con il centralismo detto democratico e l’occhio strizzato alla dittatura proletaria – aggiornato, a tempo scaduto, nel “partito della fermezza”. “I fatti d’Ucraina” – chiamiamoli così, come “i fatti d’Ungheria” – documentano la lunga durata, e beffarda: finiti gli stalinisti, restò lo stalinismo.

E le canzoni: “Via via la borghesia l’agrario e il Pipì…”. Quelle irridenti: “Viva la festa dell’Unitààà, viva l’idea, tiret’in là… morte ai parùn, canta Caselli, rivoluziùn” (variante della Balilla). Una piccola obiezione, a Caprara: “Fischia il vento” è bella, oltre che gloriosa. Scarpe rotte eppur bisogna andar, è molto bello.

Piccola Posta

Una fisionomia letteraria

Piccola posta

Beati coloro che restano illesi dalla volgarità di Trump