Bruce Springsteen (foto LaPresse)

Dal rock all'hip hop, via Sudamerica

E nel vento soffiava una musica di lotta e di protesta

Cinquant’anni fa negli Stati Uniti si cantava “Give peace a chance”. Si andò avanti nei Settanta contro la guerra in Vietnam. Poi vennero la nueva canción, soffocata nel sangue, i cantautori politici e il guazzabuglio punk

Il disco uscì in Gran Bretagna il 4 luglio del 1969, giusto il giorno dopo il tragico ritrovamento di Brian Jones dei Rolling Stones, morto nella sua piscina a 27 anni. Il 7 luglio fu pubblicato negli Stati Uniti, dove cresceva la febbre della Luna (l’Apollo 11 sarebbe decollato da lì qualche giorno). E presto la canzone divenne l’inno del movimento pacifista contro la guerra nel Vietnam. Pochi mesi dopo, il 15 novembre del 1969, centinaia di migliaia di manifestanti si radunarono a Washington per quella che rimase la più celebre protesta contro la guerra. Cantavano tutti “Give peace a chance” e tra un coro e l’altro l’attivista Pete Seeger gridava “Stai sentendo, Nixon?” e “Stai sentendo, Agnew?”, rivolto al presidente e al suo vice. “Date una chance alla pace”, chiedevano i ragazzi a Washington, intonando il ritornello che John Lennon aveva composto nei suoi “bed-in” di protesta insieme alla moglie Yoko Ono a Montreal, Canada. La luna di miele del Beatle e della sua seconda moglie giapponese – si erano sposati a Gibilterra qualche settimana prima – si era trasformata in un gigantesco happening pacifista. Lennon era maestro ineguagliabile nel partorire ritornelli che diventassero inni. Lo aveva fatto due anni prima con “All you need is love”, registrata dai Beatles in mondovisione e assurta ad anthem dell’Estate dell’Amore del 1967. Lo avrebbe fatto un paio di anni dopo con “Happy Xmas (War is over)”, che sarebbe diventata la canzone di Natale da lì all’eternità. Lo fece in quei primi giorni di giugno del ’69, giusto cinquant’anni fa, componendo in albergo quella canzone improvvisata, con strofe buttate di getto e un ritornello fatto apposta per essere intonato nei cortei di tutto il mondo. L’avrebbero cantata anche davanti a casa sua a New York, nel dicembre 1980, i fans in lacrime per la notizia del suo omicidio. “Tutto quello che stiamo dicendo è: date una possibilità alla pace”, cantava Lennon accompagnandosi con la sua chitarra. La controcultura lo seguì, adottando quel ritornello come il proprio inno. E non fu scelta scontata, perché la canzone di protesta in quegli anni fioriva tra Inghilterra e Stati Uniti, con tante eccellenze a cimentarsi sul tema. Così come sarebbe accaduto negli anni a venire.

I ragazzi intonavano il ritornello che John Lennon aveva composto nei suoi “bed-in” di protesta insieme alla moglie Yoko Ono

Era stato più o meno a metà dei Sessanta che le liriche romantiche della musica pop avevano progressivamente lasciato posto a temi impegnati e di protesta. Il fermento del mondo giovanile dell’occidente che sarebbe sfociato nel Sessantotto trovava voce nei testi dei cantanti pop e rock da una sponda all’altra dell’Atlantico. La rivoluzione si era accasata sui vinili della musica commerciale. E sotto varie forme vi sarebbe rimasta a lungo.

Nel Regno Unito, la cover dello scozzese Donovan di “Universal Soldier” nel 1965 era diventata una hit. Lo stesso anno uscì la sua “The war drags on”, altro brano contro la guerra. Il vento soffiava dall’America, dove Bob Dylan nel giro di venti mesi aveva composto e pubblicato “Blowin’ in the Wind”, “Masters of War”, “Talking World War III Blues” e “The Times They Are A-Changin’”, tutte uscite tra il 1962 e il 1964. Dylan e Joan Baez erano diventati in poco tempo le figure di riferimento della controcultura nascente negli States: pacifismo e lotta per i diritti civili erano pilastri di quel movimento. Nella parte finale dei Sessanta, sarà il Vietnam uno dei primi bersagli della protesta e l’antimilitarismo dei brani di Dylan, composti qualche anno prima, sarà di grande ispirazione. Joan Baez, Pete Seeger, i Doors, i Jefferson Airplane, in tanti negli Stati Uniti si cimenteranno tra il 1966 e il 1969 nella canzone di protesta contro la guerra che stava facendo a pezzi una generazione americana. Dopo l’offensiva del Tet del 1968 la retorica di Washington sul nemico prossimo al collasso aveva subito un colpo durissimo e l’opinione pubblica americana si era divisa ancora più profondamente su quel conflitto devastante. La musica raccontò quell’angoscia in anni in cui la spensieratezza naïf dei primi Sessanta stava per cedere il passo ai Settanta maledetti e autodistruttivi.

Anche i Doors alla fine degli anni Sessanta si cimentarono nella canzone di protesta contro la guerra in Vietnam che stava facendo a pezzi una generazione americana

In quel contesto Lennon e i Beatles non possono chiamarsi fuori troppo a lungo. Nelle interviste le domande sul Vietnam cominciano a farsi sempre più frequenti per il quartetto di Liverpool. E la band più popolare del mondo deve dire qualcosa sul tema. Ci pensa Lennon nel 1968 con la sua “Revolution”, incisa in due versioni, una quasi acustica nell’“Album bianco” e una violentemente rock pubblicata come lato B del singolo “Hey Jude”. E’ un pezzo in cui i Beatles non si spingono troppo in là, prendono le distanze dalle “menti che odiano” e guardano con sufficienza ai ritratti di Mao portati in processione, ma quando Lennon canta “se parli di distruzione”, aggiunge “sai che non puoi (puoi) contare su di me”. Sì, dice così Beatle John: “Count me out… in”, un sintomo della confusione di una generazione travolta da un’ondata di protesta giunta al culmine in quel 1968. Anno in cui anche i Rolling Stones incidono un brano politico come “Street figting man”, ispirato agli scontri tra polizia e manifestanti. L’anno dopo, Lennon ha ormai maturato idee più chiare. La rivoluzione è la sua causa ma è una rivoluzione non violenta, celebrata nelle proteste sul lettone accanto a Yoko Ono, prima all’Hilton di Amsterdam (“talking in our bed for a week”, racconterà Lennon in “The ballad of John and Yoko”, polemico brano autobiografico registrato in fretta e furia in studio con l’aiuto del solo McCartney) e poi in Quebec.

Nasce così “Give peace a chance”, incisa in albergo insieme agli amici del momento. Uscirà come disco della “Plastic Ono Band”, firmata Lennon-McCartney, come voleva all’epoca la convenzione tra i due soci, che apponevano entrambi i cognomi anche alle composizioni di uno solo dei due. Qualche mese dopo Lennon restituirà alla Regina l’onorificenza di membro dell’Impero Britannico ricevuta nel 1965 a Buckingham Palace con gli altri tre Beatles e lo farà protestando contro il supporto alla guerra del Vietnam e il coinvolgimento del Regno Unito nella guerra del Biafra (e, sbruffonata da ragazzaccio del Merseyside, contro il brutto piazzamento in classifica del suo singolo “Cold Turkey”).

A metà degli anni Sessanta le liriche romantiche della musica pop avevano lasciato progressivamente posto a temi impegnati

“Give peace a chance” sarà la prima si una serie di canzoni politiche e di protesta che caratterizzeranno gli inizi della produzione del Lennon solista dopo lo scioglimento dei Beatles. Come “Power to the people” e “Gimme some truth”, quest’ultima con un feroce ed esplicito riferimento a Nixon. O ancora come la potente “Working class hero”. Toni aspri ben diversi da quelli del pacifismo hippie della coeva “Imagine”. Fino all’album di protesta del 1972, “Sometimes in New York City”, lavoro squisitamente politico, con canzoni come “John Sinclair”, dedicata a un poeta-attivista condannato per aver dato due spinelli ad agenti sotto copertura, la provocatoria e controversa “Woman is the nigger of the world”, per l’emancipazione della donna (definita “il negro del mondo”, tanti non gradirono) , “Attica State”. Un attivismo a cui l’amministrazione Nixon non guardò con simpatia. Lennon era considerato un radicale a Washington, subì per anni le attenzioni delle agenzie governative e sudò sette camice con una lunga battaglia legale per ottenere solo nel 1976 la green card per restare negli Usa dove aveva scelto di vivere (e dove morirà quattro anni dopo).

Dopo “Give peace a chance” arriveranno i Settanta con tutto un fiorire di canzoni di protesta, soprattutto contro il Vietnam. Da “Machine Gun” scritta da Jimi Hendrix a “It better end soon” dei Chicago, il 1970 risuona di antimilitarismo nelle charts Usa. Ma anche in Gran Bretagna il genere “canzone contro il Vietnam” diventa popolare, da “War Peace” dei Black Sabbath a “Peace Train” di Cat Stevens. Anche il soul risponde “presente” all’appello. Nel 1971 Marvin Gaye incide la grandiosa “What’s going on”, ispirata a un episodio di repressione brutale da parte della polizia di una protesta contro la guerra a Berkeley. La rivista Rolling Stone anni dopo la piazzerà al quarto posto nella classifica delle 500 più grandi canzoni di tutti i tempi.

Dopo “Give peace a chance” arriveranno i Settanta con tutto un fiorire di canzoni di protesta, soprattutto contro il Vietnam. Da “Machine Gun” scritta da Jimi Hendrix a “It better end soon” dei Chicago, il 1970 risuona di antimilitarismo nelle charts Usa. Ma anche in Gran Bretagna il genere “canzone contro il Vietnam” diventa popolare, da “War Peace” dei Black Sabbath a “Peace Train” di Cat Stevens. Anche il soul risponde “presente” all’appello. Nel 1971 Marvin Gaye incide la grandiosa “What’s going on”, ispirata a un episodio di repressione brutale da parte della polizia di una protesta contro la guerra a Berkeley. La rivista Rolling Stone anni dopo la piazzerà al quarto posto nella classifica delle 500 più grandi canzoni di tutti i tempi.

Ma mentre la guerra del Vietnam monopolizza la scena della protesta, altri temi irrompono nella musica pop e rock che dà voce al sociale all’inizio dei rivoluzionari Settanta. Come la hit “I am woman” di Helen Reddy, che nel 1972 diventa un inno del movimento di liberazione della donna. Anche Dylan ritornerà brevemente alla musica di protesta nel 1975 con “Hurricane”, ispirata alla vicenda giudiziaria del pugile nero Rubin “Hurricane” Carter, condizionata dal razzismo, denunciava il Menestrello Zimmerman. Al di qua dell’Oceano i giorni caldissimi dell’Irlanda del Nord entrano nel mainstream. E uniscono nel 1972, dopo la “domenica di sangue” del 30 gennaio (il massacro di civili inermi da parte di soldati britannici a Derry), i due ex soci John Lennon e Paul McCartney, che da solisti incidono entrambi canzoni sul tema. McCartney pubblica “Give Ireland back to the Irish”, che viene bandita nel Regno Unito. Lennon pubblica nel già citato “Sometimes in New York City” due canzoni di protesta sull’Irlanda del Nord, “The luck of the Irish” e “Sunday bloody sunday”. Nel 1983 gli U2 incisero una fortunata canzone con lo stesso titolo che però auspicava piuttosto la pace, tanto che Bono introducendola ai concerti specificava: “This is not a rebel song”. Per tutta risposta, l’irrequieta irlandese Sinéad O’Connor pubblicò un brano dal titolo “This is a Rebel Song”.

Le note contro Reagan e contro Thatcher, si scoprirono meno arrabbiate con Clinton. Per riaccenderle bastò un Bush, e una visita di Trump a Londra

Negli anni d’oro della canzone di protesta anglosassone, musica e rivoluzione intanto diventano un binomio indissolubile in Sudamerica, con la nascita della Nueva canción. E’ in Cile che la rielaborazione del folklore latinoamericano incontra la musica come arma di lotta e di impegno politico. Violeta Parra e Victor Jara sono le principali voci della “canzone nuova” che accompagnerà alla vittoria Salvador Allende (“Non ci può essere rivoluzione senza canzoni” è la celebre frase attribuita al presidente cileno) e che contagerà tutto il continente latino-americano. Sarà anche una risposta a quella musica di protesta che fiorisce nel Nord America e che a queste latitudini è considerata dagli intellettuali di sinistra locali troppo commerciale e non autentica. Il “canto nuovo”, che Pinochet soffocherà nel sangue (Victor Jara sarà uno dei primi giustiziati, dopo indicibili torture, dal regime dopo il golpe), si diffonderà in Argentina, Uruguay, Cuba (lì si chiamerà Nueva Trova), Messico.

Bob Dylan e Joan Baez erano diventati in poco tempo le figure di riferimento della controcultura nascente negli States

In Italia rivoluzione e protesta si affacciano nei testi dei cantautori che si affermano in quei primi Settanta, da quelli più squisitamente politici (e musicalmente meno appassionanti) ai più grandi come Francesco Guccini con “La locomotiva” e soprattutto Fabrizio De André con “La buona novella” del 1970 e “Storia di un impiegato” del 1973. Sono gli anni in cui la musica italiana cambia pelle grazie al rivoluzionario lavoro di Lucio Battisti, i cui testi (di Mogol) introspettivi, legati alla quotidianità e ai sentimenti e lontani dalle tematiche sociali e sinistrorse care ai cantautori dell’epoca, gli faranno guadagnare all’epoca un’ingiusta fama di cantore di destra.

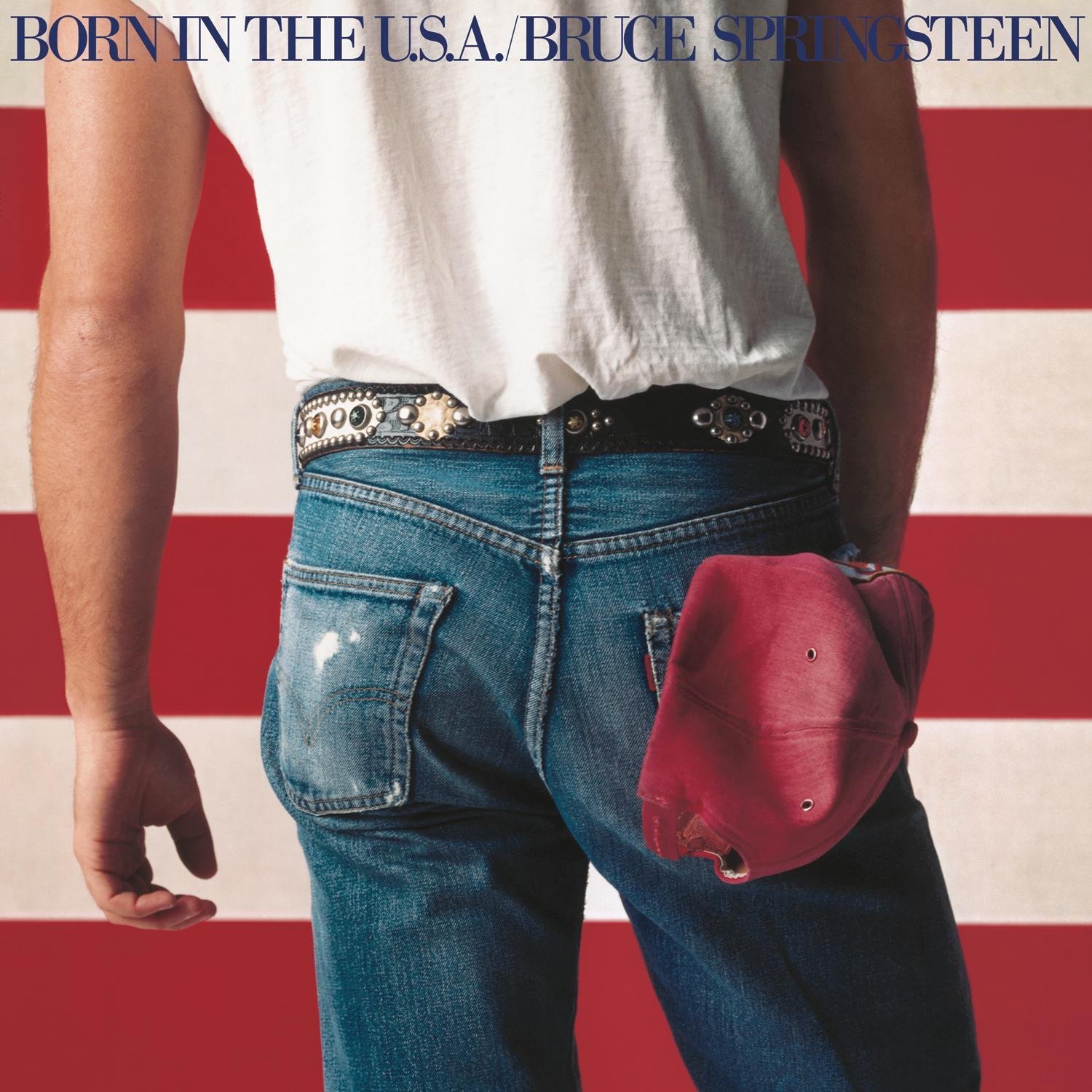

La copertina di “Born in the Usa” di Bruce Springsteen (1984). In basso, “What’s going on” di Marvin Gaye (1971) e “Anarchy in the Uk”, primo singolo dei Sex Pistols (1976)

Intanto, nel mondo anglosassone, finita la stagione del Vietnam, la protesta si incanala dalla metà dei Settanta nel nuovo movimento giovanile che si afferma in Inghilterra: il punk. Testi anti guerra, anti sistema, anti- stato, anti capitalismo fioriscono nel movimento che abbraccia la rottura con tutto ciò che è establishment e ordine costituito. Il punk spinge la protesta verso estremi mai toccati dal movimento giovanile, e se i positivi Sessanta avevano avuto nell’unione e nello spirito comunitario la loro cifra, i Settanta del punk esaltano piuttosto l’individualismo e la rottura di qualsiasi legame, fino all’anarchia, celebrata dai Sex Pistols nella loro “Anarchy in the Uk”, che sin dai primi versi bene raccontava lo spirito del tempo: “Non so cosa voglio ma so come ottenerlo: voglio distruggere”, cantava sguaiato Johnny Rotten. Che se la prendeva con la monarchia nell’altra grande hit dei Sex Pistols, “God save the Queen”, in cui la band britannica sentenziava che non ci fosse futuro per il sogno dell’Inghilterra.

Ma il punk diventa presto un tale guazzabuglio di tutto, in cui si mescolano anarchici, libertari, socialisti, neo-nazi, cristiani e nichilisti, che orientarsi in questo sottobosco di caos è quasi impossibile. Di certo, però, nella Gran Bretagna sconquassata dalla crisi che da lì a un paio d’anni spalancherà le porte di Downing Street a Margaret Thatcher, sui vinili dei dischi punk finisce anche la sofferente situazione economica inglese. I Clash nel 1977 pubblicano il loro primo album, che contiene “Career opportunities”, una canzone sulla mancanza di posti di lavoro per i giovani e sulla scarsa qualità delle poche opportunità lavorative che rimanevano per le nuove generazioni in Gran Bretagna. Nello stesso disco si trova “White riots”, che diventa anche il primo singolo dei Clash, un controverso brano su disordini e violenze, che fu persino tacciato di razzismo. Il cantante Joe Strummer spiegò: “I bianchi poveri e i neri poveri sono sulla stessa barca”. Il malcontento negli ultimi anni dell’Inghilterra laburista cresceva e non sarebbe stata l’anarchia dei Pistols né la protesta sinistrorsa dei Clash la risposta che il popolo avrebbe scelto da lì a breve, ma il liberismo della Signora di Ferro alla guida dei tories. Sarà proprio la Thatcher il nuovo bersaglio della canzone di protesta inglese a cavallo tra Settanta e Ottanta. Il cantautore e attivista che più la bersaglierà nel Regno Unito è Billy Bragg: nel 1985 nella sua “Between the wars” canterà: “Darò il mio consenso a qualsiasi governo che non nega a un uomo il salario per vivere”.

Da “Machine Gun” scritta da Jimi Hendrix a “It better end soon” dei Chicago, il 1970 risuona di antimilitarismo

Eppure, è proprio nella stagione thatcheriana che la musica britannica vive la sua nuova èra di splendore. E come era accaduto a metà dei Sessanta con i Beatles apripista della prima “invasione britannica” degli Stati Uniti, nei primi Ottanta matura la seconda invasione, con le classifiche Usa prese d’assalto dai brani inglesi.

Negli Stati Uniti in quella stagione il bersaglio della protesta è l’amministrazione Reagan. Il presidente viene preso di mira soprattutto nel periodo dello scandalo dell’Irangate. Nel 1984, vicino alla rielezione, l’ex attore della Casa Bianca incappa in una gaffe, parlando a Hammonton: “Il futuro dell’America resta nel messaggio di speranza che si trova nelle canzoni di un uomo ammirato da tanti giovani americani: Bruce Springsteen del New Jersey”. Il riferimento era al refrain del successo del momento, “Born in the Usa”, che aveva fatto del Boss una star mondiale. Ma le parole della canzone, di cui Reagan forse conosce solo il titolo, che suona così patriottico, sono di tutt’altra pasta. La canzone parla di uno sbandato che finisce in Vietnam ad ammazzare “i gialli” e quando torna in patria si ritrova abbandonato dal suo paese, smarrito e sconfitto una seconda volta. Pochi giorni dopo, Springsteen suona a Pittsburgh. E prima di aprire le danze dice: “Il presidente parlava di me l’altro giorno e mi domandavo quale potesse essere il suo Lp preferito. Sono sicuro che non sarà certamente ‘Nebraska’, non credo neppure che lo abbia mai sentito”. A quel punto il Boss suona “Johnny 99”, un brando disperato che parla di disoccupazione, omicidio, pene spietate e giustizia senza umanità.

Il pacifismo negli Ottanta non tramonta e si declina in chiave Guerra fredda. Con “Two Tribes” nel 1984 la band inglese Frankie goes to Hollywood denuncia la follia della corsa agli armamenti di Usa e Urss: la canzone è un grande successo di pubblico e critica. L’anno dopo Sting, nel suo album di debutto da solista, pubblica “Russians”, altra riflessione sull’insensatezza della Guerra fredda, tema che ispirerà anche diverse canzoni punk dell’epoca. La musica anglosassone nel decennio concentra la sua attenzione anche sul continente africano, negli anni del Live Aid. Si canta per sensibilizzare il pianeta sulla fame in Etiopia. E alla fine del decennio gli scozzesi Simple Minds raggiungono il numero uno con “Mandela day”, dedicata al leader sudafricano all’epoca ancora imprigionato (siamo alla vigilia della fine dell’apartheid).

Il pacifismo negli Ottanta non tramonta e si declina in chiave Guerra fredda. Con “Two Tribes” nel 1984 la band inglese Frankie goes to Hollywood denuncia la follia della corsa agli armamenti di Usa e Urss: la canzone è un grande successo di pubblico e critica. L’anno dopo Sting, nel suo album di debutto da solista, pubblica “Russians”, altra riflessione sull’insensatezza della Guerra fredda, tema che ispirerà anche diverse canzoni punk dell’epoca. La musica anglosassone nel decennio concentra la sua attenzione anche sul continente africano, negli anni del Live Aid. Si canta per sensibilizzare il pianeta sulla fame in Etiopia. E alla fine del decennio gli scozzesi Simple Minds raggiungono il numero uno con “Mandela day”, dedicata al leader sudafricano all’epoca ancora imprigionato (siamo alla vigilia della fine dell’apartheid).

Ma musica e rivoluzione si intrecciano nella canzone di protesta in quegli anni in un modo tutto nuovo. Irrompe, all’inizio degli Ottanta, un genere musicale innovativo, quello che studi recenti individueranno come la terza rivoluzione musicale negli Usa (dopo quelle conseguenti alla prima invasione britannica e alla seconda con il pop elettronico inglese). E’ un tipo di musica che dalle viscere di New York City conquisterà da lì a breve il mondo, raccontando la rabbia, il disagio, l’emarginazione di una generazione invisibile. Nascerà nel Bronx, il borough newyorchese che era stato un caso drammatico di decadimento urbano, con tassi di povertà e disoccupazione altissimi che avevano trasformato il quartiere nel regno delle gang giovanili. I bianchi erano scappati via dal Bronx, solo neri e ispanici erano rimasti in quelle strade senza legge, devastate da crimini, risse, droga, omicidi. Fino a quella sorta di tregua che alcuni tra le più giovani generazioni raggiunsero nella seconda metà dei Settanta. Nasce così in quelle strade un movimento fatto di musica, di testi cantati in rapida e ritmata sequenza (con l’improvvisazione di versi in rima, marchio di fabbrica), di ballo, di graffiti. Lo chiameranno “rap” o “hip hop” e diventerà in pochissimo tempo l’essenza della “protest song” per i neri, denunciando la povertà, la discriminazione, gli eccessi di violenza della polizia verso gli afroamericani. Ci vorrà qualche anno perché l’hip hop diventi un fenomeno di massa, ma già nel 1986 “Licensed to III” dei Beastie Boys sarà il primo album rap ad arrivare al numero uno di Billboard.

I Clash e il malcontento inglese. L’equivoco di Reagan sul Boss. L’insensatezza della Guerra fredda nel primo album di Sting

Nei Novanta animati da un vento di positività, complice anche la fine della Guerra fredda, gli spiriti rivoluzionari della canzone di protesta scemano. C’è sì un certo di numero di brani ispirati ai diritti delle donne (del 1989, poi ripubblicata dal 1992, la notevole “Woman in chains” dei Tears for fears) o contro l’omofobia, c’è un hard rock “sociale” incarnato al meglio dai Rage against the machine, ma rispetto ai vent’anni precedenti poca roba. In Inghilterra, ad esempio, sono gli anni del Britpop, con la riscoperta di un orgoglio britannico che coinciderà da lì a breve con l’avvento al potere di Tony Blair e del suo New Labour. In America la lunga stagione repubblicana finisce con l’elezione di William Jefferson Clinton. La musica è meno “arrabbiata”. E in quegli anni un intelligente film di Tim Robbins, “Bob Roberts”, racconta sotto forma di falso documentario l’ascesa di un senatore populista conservatore che si fa strada proprio con canzoni rassicuranti e reazionarie.

Il revival della canzone di protesta arriva all’alba del Ventunesimo secolo, come risposta alla guerra di George W. Bush. La crema del rock americano alza la voce contro l’invasione dell’Iraq: Neil Young, Patti Smith, Tom Waits, Bruce Springsteen, i Rem, Pink, Lenny Kravitz. Da Eminem ai principali gruppi punk, Bush e la sua amministrazione diventano un bersaglio fisso dello star system musicale americano. Band come i Pearl Jam pubblicano canzoni anti Bush e il fortunato album “American Idiot” dei Green Day è proprio dedicato a George W. A luglio dell’anno scorso, in occasione della contestata visita di Donald Trump a Londra, la canzone omonima tornò a scalare le charts britanniche dopo 14 anni. A riprova di come, anche cinquant’anni dopo l’inno di Lennon, un buon motivo per tenere accesa la fiamma della canzone di protesta non manchi mai.