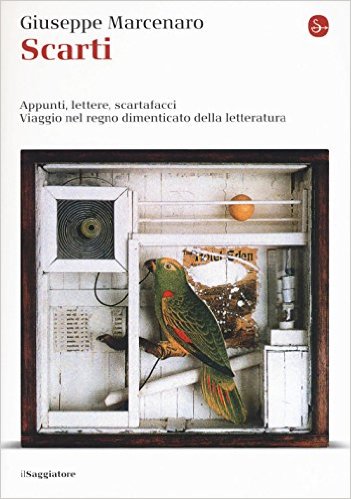

Joseph Cornell, “The Hotel Eden”, 1945. E’ l’immagine di copertina di “Scarti”, pubblicato dal Saggiatore, che sarà in libreria a partire dal 2 febbraio

Amabili scarti

Foglietti, scarabocchi, vecchie foto: frammenti di vite che riaffiorano dal cestino della memoria. Un divertissement di Giuseppe Marcenaro

Lettere, scarabocchi, dediche, biglietti da visita, vecchie foto in bianco e nero, foglietti sparsi e altro ancora per un viaggio sentimentale nelle peripezie del ricordo, attraverso trame di vite più e meno famose. E’ il nuovo libro di Giuseppe Marcenaro. S’intitola Scarti

Lettere, scarabocchi, dediche, biglietti da visita, vecchie foto in bianco e nero, foglietti sparsi e altro ancora per un viaggio sentimentale nelle peripezie del ricordo, attraverso trame di vite più e meno famose. E’ il nuovo libro di Giuseppe Marcenaro. S’intitola Scarti (il Saggiatore, 304 pp., 19 euro) e uscirà giovedì 2 febbraio. Ne anticipiamo alcune pagine.

La truffa della Bastiglia

Un molto esclusivo libraio parigino, nel suo ultimo catalogo, tra assai rari e preziosi autografi, offre in vendita un beau et rare document: un acquerello raffigurante “La prise de la Bastille par le Bourgeois de Paris le Mardi 14 juillet 1789”. Un giorno memorabile. Nei suoi Souvenirs manuscrits, Pierre-François Palloy, testimone oculare, racconta di come si deliziasse allo spettacolo dell’espugnazione “de la prison du Roi” dal bordo della piazza, accanto a mademoiselle Contat, la nota attrice, e a un gruppo di eleganti e distinte signore accorse a godersi, dalla prima fila, la “trés célèbre” sceneggiata rivoluzionaria. Palloy assiste a tutta la rappresentazione, compreso il linciaggio del governatore della fortezza, la cui testa finisce appesa alla porta del café du Caveau.

In quella immaginabile giostra c’è però chi la testa non la perde. E medita. E’ proprio lui, Palloy, impresario maçon. Se i suoi occhi seguono con fervente partecipazione l’evento, la mente lavora.

Non si unisce alla teppa che, tra spari, urla e incendi, invade la fortezza, spacca tutto, agguanta bottiglie di vino per souvenir e trascina per i capelli i pochi e terrorizzati soldati della guarnigione.

Da connaisseur scruta la muraglia, esamina le strutture, vagheggia “le destin de l’enorme bâtisse”, come scriverà, evocando la radiosa giornata. Non pensa a ciò che significheranno quelle ore nella storia. La sua mente è occupata da altro: vagheggia la fortezza come una cava di pietre e il suo reimpiego per l’edificazione di nuove case. Rimugina sul costo di smontaggio. L’incredibile è come Palloy, il giorno dopo, riesca a mettere in pratica il suo progetto senza che nessuno abbia nulla a obiettare. Per cominciare a disfare la Bastiglia coinvolge l’ardore casinaro di duecento parigini, ben felici di partecipare gratis alla festa. Qualche giorno dopo, all’oscuro del personalissimo disegno dell’intraprendente maçon, la municipalità di Parigi decreta la demolizione della cupa fortezza. A quel punto il genio di Palloy tocca lo zenit. Tira fuori l’elenco dei Vainqueurs de la Bastille: il suo nome risulta ai primi posti, tra un vinaio di nome Cholat e un tal Hullin, cuoco disoccupato. Mentre il mucchio scalmanato faceva il girotondo berciando, lui era andato a farsi ascrivere alla lista degli eroi della giornata, gente immediatamente sacra, candidata perpetua a tutte le pensioni e a ogni decorazione. Inoltre è un tecnico. Chi meglio di lui potrà portare a termine il lavoro? Gli vengono concessi ottocento volontari, orgogliosi di abbattere l’emblema della tirannia. Non contento, Palloy vuole anche la scena. Invita alcuni personaggi a scalzare qualche pietra: arrivano così Mirabeau e Beaumarchais, onorati e consci del gesto simbolico che stanno compiendo.

Tutti ambiscono a un “ricordino” della ferrigna prigione. Palloy ricorre all’assemblea: le pietre non possono diventare oggetto di feticistico collezionismo. Gli danno ragione, e lui fa trasferire il suo tesoro nei vari cantieri che ha intanto aperto in diverse zone della città. A un certo punto qualcuno si chiede ragione di tanto zelo. Si parla di enormi somme guadagnate. Viene accusato d’essersi profittato di materiali di proprietà pubblica. Deve restituire le pietre. Impossibile. Sono diventate case dove abita il popolo. Arrestato per truffa, rischia grosso, ma è presto rilasciato. Non si può punire un eroe della lista dei Vainqueurs de la Bastille. Riabilitato, scrive i Souvenirs dove esalta la propria dedizione alla causa rivoluzionaria. Ottiene anche la sua brava pensione.

Il piccione di Verdun

La lettura chiede impegno. E’ un rettangolino di due centimetri per dieci vergato a lapis copiativo. La grafia concitata. “Stiamo ancora resistendo. Ma [illeggibile] gli aiuti sono urgenti e indispensabili. Comunicate con noi col lampeggiatore Morse da Souville, che per ora non risponde alle nostre chiamate. Questo è il mio ultimo piccione”.

Con il bigliettino fermato alla zampetta il piccione prende il volo il 4 giugno 1916 dal forte di Vaux, un baluardo della difesa francese nei pressi di Verdun. Il messaggio reca la firma del maggiore Sylvain-Eugène Raynal, un tenace soldato nato nel 1867 a Bordeaux. Già gravemente ferito in diverse battaglie, è costretto a reggersi con un bastone per camminare. La menomazione lo esonererebbe ma lui ha insistito per ritornare al fronte. Il 24 maggio Raynal aveva raggiunto il nuovo comando. Ricorderà con angoscia la prima impressione che ebbe: i soldati erano ammassati “in tal numero che era estremamente difficile muoversi, e impiegai moltissimo tempo per raggiungere il mio posto di comando. Se vi fosse stato un attacco tutti gli occupanti sarebbero morti prima che avessero potuto difendersi”.

Il forte di Vaux, il più piccolo dell’intero sistema di Verdun, è una specie di rifugio superaffollato dai sanguinosi scontri dei dintorni. Oltre che della guarnigione regolare, il forte è zeppo di portaferiti dispersi, di soldati sbandati senza più contatti con i loro reggimenti. Nel caos delle carneficine hanno trovato ricovero a Vaux.

Quando i tedeschi sferrano l’attacco al forte, oltre ai 250 uomini di stanza, Raynal si trova a organizzare 600 uomini delle più svariate provenienze, la maggior parte feriti. Ha inoltre a disposizione quattro piccioni viaggiatori. Raynal scruta col binocolo i tedeschi avanzare. Si sta preparando l’ennesima mischia dell’infernale e implacabile battaglia di Verdun, in corso ininterrottamente da tre mesi e mezzo. Verdun è il luogo funestamente simbolico della guerra tra francesi e tedeschi, è l’apologia del massacro. Per i francesi vi si “gioca” l’honneur de la France. Un sovrumano impulso impone loro di mantenere le posizioni. I tedeschi vincolano la conquista della cittadella al destino della nazione. A Verdun si divinano esemplarmente follia e stupidità. I turpi copulano con l’insensatezza degli eroi, mentre gli irriducibili orgogli nazionali producono collezioni di morti. Galli e i germani stanno scatenando l’oceano d’odio accumulano in secoli di rivalità. Più che un sinistro punto d’onore è lo scontro simbolico per una supremazia millenaria.

La guerra nutre se stessa con disperata barbarie, al di là della stessa volontà degli uomini: “fino a che l’ultimo tedesco e l’ultimo francese non siano usciti esausti dalle trincee camminando sulle grucce, per finirsi col coltello, coi denti o con le unghie”. L’odio è la mistica dei combattenti che ascendono ad alimentare l’insensato olocausto.

Quando l’onda dei corpi impazziti travolge il forte di Vaux l’epica della distruzione raggiunge livelli da guerre stellari. Si combatte su colline di caduti e la Morte è stanca di lavorare. Dei tanti restano in venticinque, ossessionati dal sangue, avvolti dalle fiamme. Raynal spera nelle truppe di soccorso. Gli resta un’estrema possibilità. L’ultimo piccione. Un pacifico pennuto, ignaro di tanta follia umana. L’unico involontario eroe di Verdun. Semiasfissiato dai gas, dopo vari tentativi, prende il volo. Sorvola i campi combusti, il marezzare dei morti. Reca il messaggio e, come Filippide a Maratona, all’arrivo cade fulminato. Gli fu conferita la Légion d’honneur, alla memoria. Impagliato, si può vedere ancora oggi in una vetrina a Les Invalides, a Parigi.

Il primo Ulysses

Il 2-2-22, compiendo quel giorno quarant’anni, James Joyce si fece un regalo. Presso la libreria “Shakespeare and Company”, al 12 di rue de l’Odeon, a Parigi, condotta da Sylvia Beach, una intraprendente americana “emigrata” in Francia, uscì Ulysses, il più drammatico, farsesco, parodistico, sentimentale, pedante, commovente, polifonico e caotico libro del Novecento: libro come “fotografia” dell’immensa futilità e anarchia della storia contemporanea. Prima d’arrivare al suo compimento editoriale, a partire dal 1918, metà dell’Ulysses era già apparsa a New York, sulle pagine della Little Review.

La prima edizione dell’opera pubblicata sotto l’ala della Beach, uscì con centinaia di refusi. Buona parte aggiunti dalle dattilografe che avevano ricopiato il manoscritto; aumentarono la dose i compositori, contribuendo a trasformare le invenzioni linguistiche di Joyce in uno stupendo, casuale e collettivo calembour. Il fenomeno si amplificò nelle edizioni “pirata” che si succedettero in America. Si era diffusa la pruriginosa curiosità per le pagine erotiche contenute nell’opera, e tutti volevano leggerle, malcapitati loro.

A ogni ristampa l’Ulysses, sia pur negli interstizi, cambiava ancora, grazie alle avventizie interpretazioni di anonimi redattori. Per quanti, in Francia, non riuscivano a leggere la “chiacchierata” opera, arrampicandosi sulla stupenda muraglia costruita da Joyce in un inglese declinato su decine di lingue e gerghi, si mise mano alla traduzione in francese che uscì ne1 1930, otto anni dopo l’exploit: nemmeno tanti date le difficoltà affrontate dal traduttore: Auguste Morel assistito da Stuart Gilbert con la supervisione di Valery Larbaud e dello stesso Joyce.

La versione francese apparve sotto l’insegna editoriale dell’amicale “controaltare” di Sylvia Beach, Adrienne Monnier, proprietaria della “Maison des amis des livres”, al 7 di rue de l’Odeon, vis-a-vis “Shakespeare and Company”.

L’insano dubbio che tuttavia resta, al di là di conclamati restauri filologici, visto l’anchilosato cammino del superbo testo, è se quello che oggi noi leggiamo, nel moltiplicarsi delle edizioni, sia proprio quello che Joyce aveva inteso consegnarci.

Faccetta nera

“La donna aveva resistito e io, per minacciarla, avevo tratto la rivoltella. E avevo sparato. O peggio ancora, prima avevo abusato di lei e quindi l’avevo uccisa perché non si recasse a un comando a chiedere giustizia per il torto subito”. L’“eroe” di Ennio Flaiano nel romanzo Tempo di uccidere non corrisponde certo al modello di eroe positivo che tutti in quell’impresa dicevano di voler essere. Gli “eroi” si imbarcavano cantando Faccetta nera, promettendo alla vagheggiata ragazzetta un futuro di gloria: sarebbe diventata italiana e per buon peso avrebbe avuto “il nostro duce e il nostro re”. Partivano con lo zaino affardellato, il casco di sughero e l’uniforme di vecchia tela d’Africa, dalla trama ruvida, identica a quella dei settemila massacrati a Adua il 1° marzo 1896. Molti degli “eroi” della “seconda ondata” che nel 1935 invasero l’Etiopia, pacificato il paese, sognavano di stabilirvisi. Come gli era stato detto, fantasticavano una nuova terra promessa italiana. Conclusesi vittoriosamente le operazioni militari, sognavano di chiamare la famiglia affinché li raggiungesse dopo aver avuto come palma di conquista un podere ove costruire una casetta, un terreno da coltivare lontano dalla miseria che si erano lasciati alle spalle.

Sbarcati a Massaua, con i celebri 18BL, avanzati dalla Prima guerra mondiale, venivano trasportati verso l’interno. Il viaggio, in un convoglio avventizio e occasionale, avveniva in mezzo a materiale d’ogni genere: tende da campo, trattori e vanghe, autoblindo, munizioni e armi d’ogni calibro, mortai e scatoloni di vettovaglie. Gli “eroi” lungo strade bordate da siepi di spine secche pensavano di essere gli interpreti di una nuova titanica impresa. Insomma tutto il cartellone delle palle eroiche messe loro in testa alla partenza verso i fatali luoghi a onore di una grandezza italiana, tutta imperiale. Il voluto “posto al sole” nonostante l’imposizione delle “inique sanzioni” da parte della Società delle nazioni.

“Di notte la temperatura via via si abbassava nell’aumentare dell’altitudine sull’Altopiano tra le ambe… C’era da battere i denti, e perché mai si fosse pensato ancora, a Roma, che in Etiopia facesse sempre un caldo del diavolo, non sono mai riuscito a capirlo…”. Gli “eroi” avevano freddo nelle divise di teletta. Era una campagna coloniale tutta italiana, affollata di povera gente che generalmente voleva in qualche modo “agguantare”. “Ma questo – raccontò il sottotenente Indro Montanelli che era della partita – nulla toglie al sacrificio di quanti ci lasciarono la vita, vollero abolire la schiavitù e costruire l’Etiopia moderna, più sulle proprie fatiche che non a spese del nostro erario”. Gli “eroi”, spediti a glorificare l’Impero, dovevano arrangiarsi. In quella scalcagnata impresa qualcuno, con la sottile discrezione burocratica che contraddistingue lo zelo di certi funzionari, si preoccupò tuttavia della salute “intima” dei partecipanti. E’ il senso di un avvertimento stampato su un fogliettino di carta velina distribuito alle truppe affinché preservassero la propria incolumità durante gli inevitabili vapeurs del desiderio. La raccomandazione assimila la maschera antigas al preservativo. Nessuno doveva assolutamente dimenticarsi di indossare i due instrumenti nell’occasione della tenzone. La maschera antigas ovviamente in pubblico; e con “faccetta nera” l’altra “protezione” perché, testuale, “le malattie delle donne sono un veleno terribile… La lue africana brucia più di una fiamma, uccide più di un morso di serpente… Non dimenticarti mai di premunirti del superprofilattico che è la guardia italiana degli italiani, il magico scudo invincibile per la sanità della razza”.

Il Foglio sportivo - in corpore sano

Fare esercizio fisico va bene, ma non allenatevi troppo