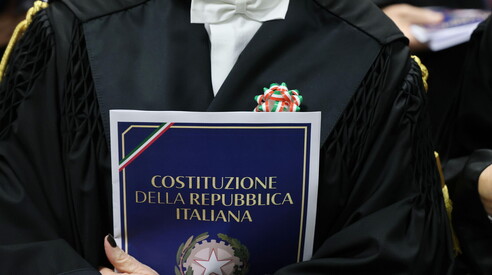

Ansa

guida definitiva al referendum

La riforma della giustizia spiegata punto per punto

La separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri e l'istituzione di un doppio Consiglio superiore della magistratura e di un'Alta Corte disciplinare. Cosa stabilisce il disegno di legge costituzionale, in attesa del referendum confermativo

Il disegno di legge per modificare il titolo IV della Costituzione ha ottenuto il sì definitivo dal Parlamento. La riforma della giustizia prevede la separazione delle carriere dei magistrati requirenti e giudicanti, l'istituzione di due diversi Consigli superiori della magistratura (entrambi posti sotto la presidenza della Repubblica), l'introduzione del sorteggio per i membri dei Csm e la creazione di un’Alta Corte disciplinare, chiamata a emettere le sentenze disciplinari nei confronti dei magistrati di entrambe le funzioni. La riforma però non ha incassato la maggioranza dei due terzi né alla Camera né al Senato, che avrebbe permesso di farla entrare subito in vigore, quindi verrà chiesto un referendum confermativo (senza quorum). Ma cosa prevede esattamente la riforma della giustizia?

La separazione delle carriere

Se il referendum dovesse confermare il ddl Nordio, per i magistrati non sarà più possibile cambiare funzione: all'inizio della carriera, un magistrato dovrà infatti scegliere quale percorso seguire, se quello del giudice o quella del pubblico ministero, e i percorsi di formazione e reclutamento saranno nettamente divisi. Il nuovo articolo 104 sancisce dunque la separazione delle carriere nella magistratura. La legge attuale invece prevede che tutti i magistrati seguano lo stesso percorso formativo e che possano scegliere, una volta sola e nei primi dieci anni di carriera, di passare dal ruolo giudicante a quello requirente, o viceversa.

Chi sostiene la riforma, fortemente voluta dal ministro della Giustizia Carlo Nordio, ritiene che questa divisione netta renderà i giudici più imparziali, invece chi è contrario pensa che in questo modo la magistratura possa essere sottoposta al controllo del potere esecutivo.

Come spiegato in questo editoriale, la riforma della giustizia non è affatto un pericolo per la Costituzione perché separando le carriere si rafforza la terzietà del giudice e si concretizza pienamente un altro articolo della Carta, l’articolo 111, secondo cui “ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale”. Sul principio di terzietà del giudice è intervenuto sul Foglio anche Francesco Petrelli, presidente Unione camere penali italiane, sostenendo che "la terzietà del giudice, intesa come separatezza ordinamentale fra chi accusa e chi giudica, fra controllore e controllato, non è mai stata realizzata, condividendo ancora i magistrati, requirenti e giudicanti, un'unica e indistinta commistione di interessi in sede di disciplina, di valutazione professionale e di avanzamento delle carriere".

Il doppio Consiglio superiore della magistratura

L'articolo 104 della riforma della giustizia prevede anche l'istituzione di due nuovi organi di governo autonomo della magistratura: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente, entrambi posti sotto la presidenza della Repubblica. Insieme al Capo dello stato, nei due nuovi organi saranno membri di diritto anche il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione (che, con il Presidente della Repubblica, sono già membri di diritto dell'attuale Csm). Per gli altri membri dei due Csm sarà previsto un sistema di sorteggio, lasciando inalterato il rapporto attuale tra laici e togati: un terzo dei componenti (i laici) sarà estratto a sorte da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati dopo quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila attraverso un'elezione. I restanti due terzi dei componenti (i togati) saranno estratti a sorte, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti (seguendo le regole che saranno stabilite da una legge attuativa). Si prevede che ciascun Consiglio elegga il proprio vicepresidente fra i componenti laici. La durata, per i membri non di diritto, sarà di quattro anni, e non è possibile partecipare alla procedura di sorteggio successiva. I due nuovi organi perdono i poteri disciplinari, che oggi sono affidati a una sezione speciale dell'attuale Consiglio. I due nuovi Csm avranno competenze per quanto riguarda le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalità e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.

Attualmente, per quanto riguarda l’elezione da parte del Parlamento in seduta comune dei componenti non togati del Csm, è richiesta la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea per i primi due scrutini e dei tre quinti dei votanti nei successivi. Il Csm risulta composto di trentatré membri: tre membri di diritto (Presidente della Repubblica, primo presidente della Corte di Cassazione, procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione); venti membri “togati”, eletti dai magistrati ordinari; dieci membri “non togati”, eletti dal Parlamento in seduta comune tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche e tra gli avvocati dopo quindici anni di esercizio professionale.

Chi si oppone alla riforma sostiene che dividere giudici e pm in due distinti Consigli superiori della magistratura equivale a mettere a rischio l’indipendenza del pm, perché in questo modo quest'ultimo sarebbe soggetto al potere esecutivo. Tesi che l'ex procuratore generale della Cassazione Vitaliano Esposito, parlando con il Foglio, ha definito "una bestialità". Infatti, a suo avviso, due Consigli superiori distinti garantirebbero l’autonomia di entrambi i ruoli. Se si afferma la necessità di separare le carriere, per Esposito “si deve derivarne come naturale conseguenza l’istituzione di un separato organo di autogoverno per i pubblici ministeri: solo in questo modo si può garantire anche al pm l’indipendenza rispetto all’esecutivo e a ogni altro potere dello stato”.

L'Alta corte disciplinare

Il testo di Nordio prevede l'istituzione di un'Alta corte disciplinare che avrà il compito di sanzionare gli illeciti dei magistrati ordinari. L'organo sarà composto da quindici membri: tre saranno nominati dal Presidente della Repubblica; tre saranno estratti a sorte da un elenco di professori universitari ordinari in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio attraverso un'elezione dal parlamento in seduta comune; sei saranno estratti a sorte tra i magistrati giudicanti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità; tre saranno sorteggiati tra i magistrati requirenti con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgono o hanno svolto funzioni di legittimità. Quindi nella composizione dell’organo i togati saranno in maggioranza, ma il presidente verrà eletto tra i componenti nominati dal Presidente della Repubblica e tra quelli estratti a sorte dall’elenco formato dal parlamento in seduta comune. I membri della Corte durano in carica quattro anni e il loro incarico non può essere rinnovato.

Alla legge ordinaria è riservato il compito di determinare gli illeciti disciplinari, le relative sanzioni, la composizione dei collegi e le forme del procedimento disciplinare, nonché di dettare le norme necessarie ad assicurare il funzionamento dell’Alta Corte, in modo che nel collegio siano rappresentati i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti.

Leggi attuative

L'ultimo articolo della riforma stabilisce che entro un anno dall'entrata in vigore della legge costituzionale, quindi dopo il referendum, siano adeguate le leggi sul Csm sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare. Fino a quel momento, saranno osservate le norme vigenti.