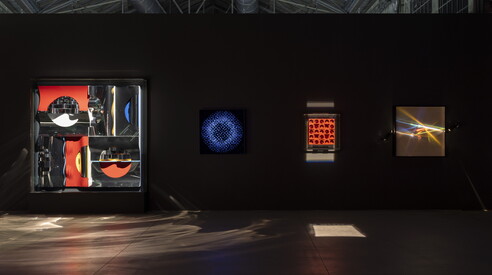

ELECTRIC DREAMS (Photo: Andrea Rossetti for OGR Torino)

due mostre

Dall'elettrico al quantico: il viaggio dell'arte alle Ogr di Torino

Dalle visioni utopiche del dopoguerra alla sensibilità del quantum computing. “Electric Dreams” e “We Felt a Star Dying”: l'ex officina ferroviaria ospita un doppio percorso tra passato e futuro, dove l’immaginazione degli artisti incontra il linguaggio delle macchine

Alle Ogr di Torino l’arte entra in stato quantico: una condizione in cui tutto può coesistere, dove l’analogico incontra l’artificiale, la materia diventa informazione e la percezione si trasforma. Luci che pulsano, suoni che si propagano nello spazio e sculture che raccontano lo scorrere del tempo. Le due mostre aperte al pubblico dal 31 ottobre 2025 al 10 maggio 2026, raccontano com’è cambiato il nostro modo di vedere e di sentire la realtà attraverso un dialogo tra memoria industriale e immaginario tecnologico. La prima è “Electric Dreams. Art & Technology Before the Internet”, l’esposizione organizzata dal Tate Modern – il museo britannico più visitato al mondo – e Ogr Torino e curata da Val Ravaglia e Samuele Piazza. Il progetto attraversa oltre quarant’anni di sperimentazioni artistiche, dagli anni Cinquanta fino alla soglia dell’era digitale, ripercorrendo la nascita dell’arte elettronica e il modo in cui gli artisti hanno usato la tecnologia per ridefinire la propria relazione con il mondo. “Molti di loro”, spiega al Foglio il curatore Samuele Piazza, “percepivano la tecnologia come una risorsa collettiva, da orientare verso usi sociali”. “Electric Dreams” mette in scena questo immaginario condiviso, restituendo il senso di un’epoca in cui il computer era ancora un oggetto misterioso e la rete un orizzonte lontano, ma la creatività già parlava il linguaggio dell’elettricità, dei codici e dell’interazione.

La mostra riunisce figure centrali della storia dell’arte tecnologica come Liliane Lijn, David Medalla, Nanda Vigo, Heinz Mack, Otto Piene e Carlos Cruz-Diez, le cui opere, tra luce, movimento e percezione, danno forma a una visione collettiva della modernità. Le quattro sezioni – di cui si compone la mostra – seguono un percorso cronologico che va dai primi esperimenti ottici e cinetici fino alle prime applicazioni informatiche e ai tentativi di realtà virtuale degli anni Ottanta. È un viaggio che restituisce la dimensione utopica e collaborativa di quegli anni, quando artisti e ingegneri, lavorando insieme nei laboratori di ricerca e nelle aziende tecnologiche, ridefinivano i confini tra scienza, arte e società. “È interessante guardare a modelli del passato in cui gli artisti hanno collaborato attivamente guidando il processo tecnologico”, osserva Piazza. “Molti di loro hanno inventato strumenti oggi comuni, dai sintetizzatori ai sistemi di cattura delle immagini. L’arte diventava un laboratorio di possibilità, capace di spingere la tecnologia oltre le sue funzioni originarie”.

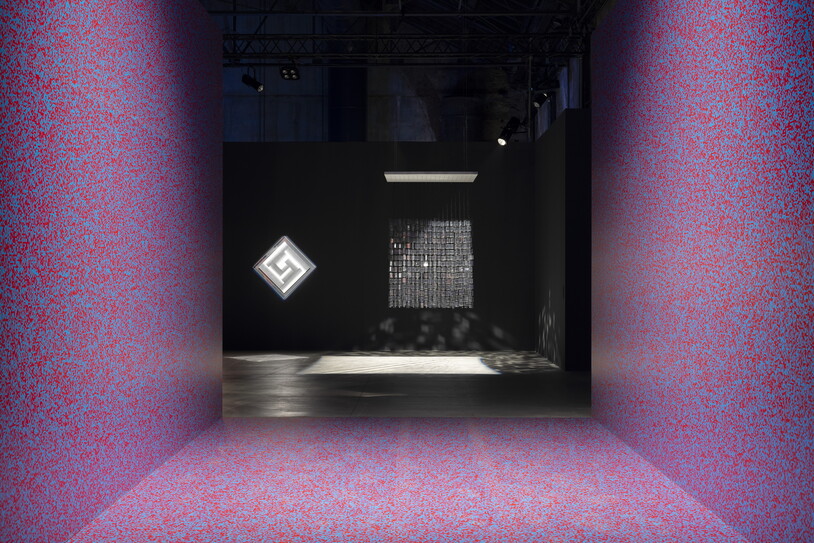

Alle Ogr, le opere dialogano con la struttura dell’ex officina ferroviaria, trasformando il ferro, la luce e il suono in una mappa sensoriale della memoria tecnologica. Lungo il percorso, “Electric Dreams” si intreccia idealmente con un’altra mostra ospitata negli stessi spazi, “We Felt a Star Dying” di Laure Prouvost, a cura dello stesso Piazza, che porta la riflessione nel campo del quantum computing e della percezione immateriale. Il titolo nasce da un episodio realmente accaduto nei laboratori di Google Quantum AI. “È una frase nata in laboratorio”, ci racconta Piazza. “Un computer quantistico stava subendo l’interferenza cosmica dovuta probabilmente a una stella che stava esplodendo. Per i fisici era un problema tecnico, ma per l’artista è diventata un’immagine poetica, un’occasione per riflettere sulla sensibilità alle forze invisibili e su come ridefinire un linguaggio ancora tutto da formare”.

Nell’installazione di Prouvost, la materia si dissolve in vibrazioni luminose, immagini e profumi che restituiscono l’instabilità del reale. “L’intera mostra è un tentativo di dare forma fisica e sensibile a un mondo che sfugge alla razionalità meccanica”, spiega Samuele Piazza. “Le sculture si muovono come organismi, il video si deforma come una coscienza elettronica, il suono diventa materia che attraversa il corpo. È un’apertura verso una sensibilità nuova, capace di immaginare una realtà diversa, forse anche un’etica diversa”. In questo universo in bilico tra fisica e poesia, l’artista lascia che l’errore, l’interferenza e il glitch diventino parte integrante del linguaggio. “I video che vengono proiettati in qualche modo hanno un sapore, generano una sensazione immediata, quasi artificiale, in cui l’immagine si interrompe, cambia, diventa un’altra cosa. È l’interpretazione della macchina rispetto a ciò che vede, un’agency condivisa tra l’artista e l’interferenza casuale”.

L’intreccio tra “Electric Dreams” e “We Felt a Star Dying” costruisce così una narrazione che attraversa più di mezzo secolo di rapporto tra arte e tecnologia: dal sogno analogico delle origini alla sensibilità quantica del presente. Se la prima mostra ricostruisce la genealogia dell’immaginario elettronico, la seconda ne rappresenta la metamorfosi nell’era dell’intelligenza artificiale e dei computer che “sentono”. “Guardare ai modelli del passato”, conclude Piazza, “significa chiedersi come oggi gli artisti possano tornare a essere coautori del progresso tecnologico. L’arte è ancora il luogo dove si immaginano i linguaggi che verranno”.

Duecentocinquanta anni fa

Dieci padri da ricordare: fondarono l'America delle libertà