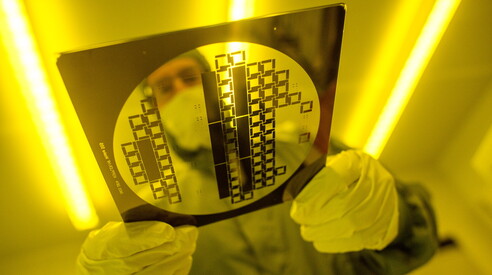

GettyImages

Magazine

Ferri vecchi. Il declino di Intel, da colosso a pesce piccolo

Dalle fondamenta della Silicon Valley alla lotta per sopravvivere. La crisi della società californiana è una parabola sul ritmo dell’innovazione tecnologica

Ci sono aziende che fanno profitti e aziende che fanno la storia. Poi ci sono quelle che sanno fare entrambe le cose, come Intel. Un marchio che è molto più di una semplice company con i suoi prodotti, manager e mercati. Senza Intel, non ci sarebbe la Silicon Valley che conosciamo oggi. Il mondo non avrebbe vissuto un boom dei personal computer come quello degli anni Ottanta e alcuni colossi, come Ibm e Microsoft, non sarebbero diventati così colossali. La rete internet non si sarebbe sviluppata con le modalità e la velocità che hanno caratterizzato il suo decollo. L’intero ecosistema digitale che oggi diamo per scontato è stato segnato dalla rivoluzione dei microprocessori introdotta da Intel e chi ha l’età per ricordare gli anni Novanta non può non collegare il marchio “Pentium” e l’iconica campagna di marketing “Intel Inside” all’idea di velocità, efficienza di calcolo e potenza dei computer.

Il problema è che oggi Intel sembra in difficoltà sia nel fare profitti, sia nel cambiare la storia e rischia di restare confinata alla memoria del tempo andato. L’incubo all’orizzonte è quello di andare ad aggiungersi alla lista di quei marchi che vengono analizzati nei master universitari, quando si vuol raccontare cosa succede a chi non capisce al volo l’innovazione: Kodak, Blockbuster, Nokia, BlackBerry, Motorola, Polaroid, Toys ‘R’ Us, Myspace.

L’incubo di finire nelle lezioni dei master universitari accanto a Kodak, Blockbuster, Nokia, BlackBerry, Motorola

Non è detto che finisca così, il destino di Intel è ancora tutto da scrivere e potrebbe anche essere quello di una grande rinascita. Sicuramente però l’azienda di Santa Clara, in California, sta vivendo la fase più difficile dei suoi quasi sessant’anni di attività. E può dare la colpa solo a se stessa e ai suoi manager per aver fatto male i conti e frainteso non solo una, ma addirittura due rivoluzioni negli ultimi venticinque anni: quella degli smartphone e quella dell’intelligenza artificiale. Errori che in un mondo veloce e spietato come quello digitale si pagano cari. Quello che nel 2000 era un colosso da 500 miliardi di dollari di capitalizzazione che dominava il mondo dei semiconduttori, è oggi ridotto a dimensioni al di sotto dei 100 miliardi, che lo collocano ben dopo la quindicesima posizione del settore a livello mondiale. Lontano anni luce dai big attuali come Nvidia, che sulle potenzialità dell’AI ha capito tutto prima degli altri e vale oggi in Borsa circa 4 trilioni di dollari (quattromila miliardi). O come il leader mondiale taiwanese dei microchip Tsmc (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) che viaggia intorno agli 1,5 trilioni.

Nel 2000 era un colosso dei semiconduttori da 500 miliardi di dollari, è oggi ridotto a dimensioni al di sotto dei 100 miliardi

Nonostante l’aiuto dei governi americani, prima quello di Joe Biden e ora quello di Donald Trump, che hanno stanziato centinaia di miliardi per aiutare il settore dei microchip “made in Usa” e hanno cercato di favorire la ripresa di Intel, la società californiana è diventata un pesce piccolo che rischia di venir inghiottito da qualcuno dei colossi pieni di liquidità da spendere. Per difendersi può far poco e per riprendersi non può che tagliare per diventare ancora più snella. E quindi ancora più esposta ai rischi di scalata sul mercato.

La strada dei tagli era già stata intrapresa da Pat Gelsinger, il ceo che negli ultimi anni ha provato a rianimare Intel, senza riuscirci. Gelsinger ha dato il via a un piano di riduzione di quindicimila posti di lavoro, portandoli a circa 100 mila, ma non è riuscito a recuperare posizioni né nella produzione di chip dominata da Tsmc, né nel settore del design di dispositivi per l’AI, dove le eccellenze sono Nvidia e Amd. Il titolo Intel ha perso il cinquanta per cento del valore in un anno e lo scorso dicembre il board della società ha deciso di cacciare Gelsinger e mettere fine al suo progetto. Sono stati necessari molti mesi per individuare un successore e alla fine, ad aprile, la scelta è caduta su Lip-Bu Tan, un top manager di lunga esperienza nel settore dei semiconduttori che nei giorni scorsi, in occasione della presentazione dei dati della semestrale, ha illustrato la sua ricetta: taglio di altri venticinquemila dipendenti, per scendere a 75 mila, e addio ai piani di costruire stabilimenti in Europa (soprattutto Germania e Polonia, ma si era parlato anche di Italia), frenando anche sull’espansione in Ohio che sia Biden sia Trump rivendicavano come una propria vittoria politica. “Stiamo prendendo decisioni difficili ma necessarie – ha detto Tan – per snellire l’organizzazione, promuovere una maggiore efficienza e aumentare la responsabilità a tutti i livelli dell’azienda”.

L’arrivo del malese di etnia cinese Lip-Bu Tan alla guida di Intel va tra le altre cose ad aggiungere un nuovo tassello al mosaico multietnico dei ceo delle grandi aziende digitali americane, proprio nel pieno dell’ondata anti immigrazione e “America First” del mondo Maga di Trump. Nvidia è guidata dal fondatore Jensen Huang, che ha americanizzato il nome dall’originale Jen-Hsun ed è figlio di immigrati taiwanesi, così come è taiwanese Lisa Su, la ceo della rivale Amd. Google, Microsoft e Ibm sono guidate da tre top manager di origini indiane, Sundar Pichai, Satya Nadella e Arvind Krishna. Il ceo di Uber è l’iraniano Dara Khosrowshahi, mentre il sudafricano Elon Musk guida Tesla, SpaceX e il social media X.

L’arrivo del malese Lip-Bu Tan alla guida di Intel va ad aggiungere un nuovo tassello al mosaico multietnico dei ceo delle big tech americane

C’è un immigrato anche alle origini di Intel, ma la storia era cominciata con due giovani talenti americanissimi. Per capire cosa è stata Intel bisogna partire da loro, Robert “Bob” Noyce e Gordon Moore, e dal giorno nel 1955 quando arrivarono nella Valley. Il primo era un atletico ventottenne dell’Iowa che lo scrittore Tom Wolfe, in una biografia, paragonò all’attore Gary Cooper. L’altro era un chimico californiano ventisettenne dal carattere pacato e i modi gentili. Ad assumerli a Palo Alto, che all’epoca era ancora una valle di coltivatori di albicocche, era stato William Shockley, un genio dal carattere impossibile che, dopo aver inventato il transistor e in attesa di venir premiato con il Nobel per la fisica, aveva aperto lo Shockley Semiconductor Laboratory per produrre semiconduttori. Noyce e Moore riuscirono a resistere solo pochi anni al fianco dell’inventore, poi insieme ad altri sei manager passati alla storia come i “traditori” si sganciarono e nel 1957 diedero vita a una realtà concorrente, Fairchild Semiconductor.

Shockley e Fairchild, insieme alla Hewlett Packard che già da anni operava in zona, sono le realtà che in pratica hanno “inventato” la Silicon Valley, che però comincerà ad essere chiamata così solo nei primi anni Settanta, dopo l’arrivo di una nuova protagonista: la Integrated Electronics Corporation, in breve Intel. A fondarla nel 1968 furono proprio Noyce e Moore, stavolta abbandonando Fairchild per mettersi in proprio. Ormai i due erano diventati veri e propri guru della Valley. Noyce aveva appena inventato il microchip, cioè il primo circuito integrato con tutti i componenti ricavati da una fetta di silicio, anche se una serie di dispute legali portarono a condividere l’invenzione con Jack Kilby di Texas Instruments: quando quest’ultimo nel 2000 vinse il Nobel, Noyce non c’era più, ma fu comunque riconosciuto come l’altro padre del microchip.

Moore nel frattempo studiava l’evoluzione del mondo dell’elettronica, che mostrava caratteristiche che apparivano costanti. Ogni anno le dimensioni dei dispositivi si riducevano e nello stesso tempo la produzione diventava più economica, mentre aumentavano la velocità di calcolo e la potenza. Nel 1965 Moore pubblicò sulla rivista “Electronics” un articolo che esaminava questo fenomeno ed era destinato a passare alla storia. Vi si sosteneva che il numero di transistor che si potevano riunire su un unico microchip era pressoché raddoppiato ogni anno fino ad allora e che la tendenza sarebbe proseguita per almeno un altro decennio. Un professore della Caltech la definì “legge di Moore” e da allora è diventata un caposaldo non solo nella ricerca scientifica, ma anche nella produzione industriale nel campo dell’elettronica. La profezia di Moore è stata nel tempo integrata dalle considerazioni sulle prestazioni dei microchip, prevedendo che sarebbero raddoppiate ogni diciotto mesi, e anche da ipotesi sul costante crollo dei prezzi.

Alla coppia costituita dal genio Moore e dal “sindaco della Silicon Valley”, come venne poi soprannominato Noyce, in breve tempo si unì un terzo manager di Fairchild, l’immigrato che andava ad affiancare i due americanissimi fondatori, come dipendente numero tre. Si chiamava András Gróf, era un ebreo nato a Budapest e sfuggito prima ai rastrellamenti nazisti e poi al regime comunista. A ventuno anni era riuscito a raggiungere gli Usa, aveva imparato da solo l’inglese, si era laureato con il massimo dei voti al City College di New York e poi aveva conseguito un dottorato in ingegneria chimica a Berkeley. Nel frattempo, aveva americanizzato il nome in Andrew Grove e aveva cominciato la carriera in Fairchild. Il suo passaggio in Intel segnava l’inizio di una delle carriere più celebri e significative nella storia dei computer.

Intel in pochissimo tempo divenne la forza dominante in una Silicon Valley piena di nuove energie, grazie anche a una propria peculiare cultura aziendale, molto diversa da quelle della Shockley e della Fairchild da cui era nata. Noyce aveva impostato l’azienda su basi profondamente egalitarie, Moore ne gestiva la visione di lungo termine, ma fu Grove a modellarla e guidarla, con un approccio che è ben riassunto nel titolo del suo futuro bestseller, “Only the Paranoid Survive” (solo i paranoici sopravvivono). Sempre lo scrittore Wolfe, quando raccontò il mondo Intel nel suo ritratto di Noyce, propose una chiave di lettura che è rimasta nel tempo: “Non è un’azienda. E’ una congregazione”.

I paranoici di Intel, tra i quali c’era un altro immigrato importante, l’italiano Federico Faggin, nel novembre 1971 comprarono due pagine di pubblicità sulla rivista Electronic News per annunciare “una nuova èra dell’elettronica integrata”. Non era un’esagerazione, perché presentavano al mondo il primo microprocessore, il 4004: un chip programmabile per eseguire qualunque funzione logica era un grande salto in avanti rispetto ai chip mono funzione e apriva le porte all’imminente boom del software, perché d’un tratto diventava decisiva la funzione dei tecnici che erano in grado di programmare le istruzioni da dare a quel sistema. Lo capirono subito due ragazzi che in quegli anni, in un negozio di elettronica, comprarono il modello successivo del microprocessore, l’Intel 8008, e ci costruirono sopra un’azienda di software. Si chiamavano Bill Gates e Paul Allen e la loro Microsoft sarebbe diventata presto la grande protagonista della rivoluzione digitale, grazie ai processori Intel, dando vita a quell’alleanza “Wintel” (Windows+Intel) che ha dominato per decenni il mondo dei pc.

L’epoca del Pentium e degli adesivi “Intel Inside” presenti su ogni computer sulla faccia della Terra sembrava aver segnato, negli anni Novanta, il dominio assoluto dell’azienda americana nel settore dei semiconduttori. Ma come molte altre realtà della Valley, Intel è stata lenta nel nuovo secolo a capire la portata del boom della telefonia mobile, restando aggrappata all’apparente sicurezza del proprio mercato dei computer. Non è stato però solo il decollo degli smartphone a mettere in crisi il colosso, quanto una serie di fenomeni che hanno visto un’accelerazione negli ultimi anni. Intel non è riuscita a tenere il passo dei rivali asiatici Tsmc e Samsung nel campo dell’advanced chip packaging, cioè delle nuove metodologie di realizzazione dei microchip, sempre più sofisticate per venire incontro all’innovazione digitale. Ma soprattutto non ha visto arrivare e non ha capito in tempo cosa stesse accadendo con l’intelligenza artificiale.

Negli stessi anni Novanta in cui Intel dominava il mercato e sedeva sugli allori del proprio Pentium, l’immigrato taiwanese Huang con due amici apriva una piccola fabbrica in California chiamata Nvidia e specializzata in Gpu, le schede grafiche nate per i videogiochi. Negli anni successivi Nvidia ha capito che il futuro sarebbe stato dominato dalla potenza di calcolo e si è trasformata nella produttrice della tecnologia di base di cui oggi hanno bisogno tutti i protagonisti dell’AI.

Oggi a dominare il mercato dei chip è Nvidia: nel 2005 il ceo di Intel propose di acquistarla, ma l’idea venne ridicolizzata. Grave errore

Nel 2005 l’allora Ceo di Intel, Paul Otellini, intuì il pericolo in arrivo e propose al proprio board di acquistare Nvidia. All’epoca bastavano 20 miliardi di dollari, ma in casa Intel l’idea fu ridicolizzata: “Quella è un’azienda di schede grafiche per i videogiochi, roba da ragazzi. Noi mandiamo avanti il mondo, che bisogno abbiamo di quella tecnologia?”. Un errore di valutazione che assomiglia a quelli che all’epoca facevano i vertici di Nokia e BlackBerry nel settore della telefonia o Kodak di fronte al boom della fotografia digitale. Vent’anni dopo, Intel deve lottare per non fare la loro fine.

screenshot, cose dai nostri schermi

Metaverso, RIP