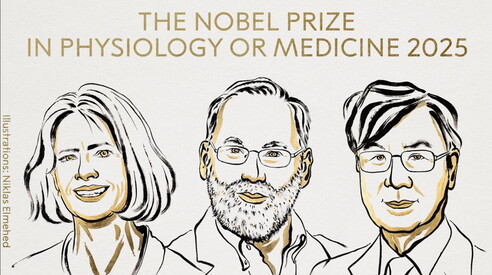

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi hanno vinto il Nobel per la Medicina 2025

Il segreto delle cellule che frenano l'immunità svelato dai Nobel per la Medicina 2025

Le scoperte di Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi su cellule T regolatorie e gene FOXP3 spiegano come il corpo evita le malattie autoimmuni e mantiene l’equilibrio immunitario. E hanno cambiato la medicina

Con la teoria della selezione clonale, formulata negli anni Cinquanta, sembrò che il grande enigma dell’immunità fosse finalmente risolto. Ogni linfocita, diceva il suo propositore Burnet, produce un solo tipo di recettore per gli antigeni: se questo riconosce un antigene estraneo, la cellula si attiva e prolifera; se invece riconosce una molecola del corpo stesso, viene eliminata. Era il meccanismo che spiegava come il sistema immunitario potesse difenderci da qualunque agente esterno senza rivolgersi contro di noi.

Ma già allora chi studiava le malattie autoimmuni intuiva che non poteva bastare. Nessuna selezione, per quanto accurata, poteva essere perfetta. Alcuni linfociti “autoreattivi” sfuggono inevitabilmente al controllo del timo e circolano in periferia. Eppure, nella maggior parte dei casi, non provocano danni. Il problema, da quel momento, non fu più soltanto capire come il sistema immunitario riconosce ciò che è estraneo, ma come riesce a tollerare sé stesso senza perdere la capacità di reagire agli agenti patogeni.

Negli anni successivi, la scoperta del gene AIRE, capace di far esprimere nel timo antigeni di tutto l’organismo per “educare” i linfociti, aveva chiarito i meccanismi centrali della tolleranza. Ma restava inspiegato come la pace immunologica fosse mantenuta nel corpo adulto, fuori dal timo. Gli esperimenti di Ray Owen, Peter Medawar e Burnet avevano mostrato che la tolleranza può essere “acquisita”, ma non avevano individuato come e soprattutto quali cellule fossero implicate nel mantenerla.

È qui che inizia la storia che ha portato al Premio Nobel per la Medicina 2025, assegnato a Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi, per aver identificato le cellule T regolatorie (Treg) e il gene FOXP3 che ne governa la funzione. Con queste scoperte, gli scienziati hanno svelato il secondo livello di controllo dell’immunità: un freno interno, attivo e dinamico, che impedisce al sistema di difesa di trasformarsi in un’arma contro l’organismo stesso.

Shimon Sakaguchi, negli anni Novanta, fu il primo a dimostrarne l’esistenza. Studiando topi privati di alcune popolazioni linfocitarie, osservò che sviluppavano infiammazioni diffuse, simili a malattie autoimmuni umane. Bastava reintrodurre un piccolo gruppo di cellule caratterizzate da una molecola, CD25, per evitare la malattia. Quelle cellule erano le cellule T regolatorie (linfociti Treg), una minoranza capace di mantenere sotto controllo l’intero esercito delle cellule immuni.

Contemporaneamente, negli Stati Uniti, Mary Brunkow e Fred Ramsdell studiavano un ceppo di topi chiamato scurfy, affetti da una forma devastante di autoimmunità. Dopo anni di mappature genetiche, scoprirono che la causa era una minuscola mutazione su un gene mai descritto prima, appartenente ad una famiglia di fattori di trascrizione chiamata “forkhead”: lo chiamarono Foxp3. Quando introdussero la versione normale del gene nei topi mutanti, la malattia scomparve. Poco dopo, lo stesso gene fu trovato mutato nei bambini colpiti dalla sindrome IPEX, una forma umana e letale di autoimmunità sistemica.

Fu a quel punto che le due linee di ricerca si incontrarono: Sakaguchi dimostrò che Foxp3 è espresso esclusivamente nelle cellule T regolatorie che aveva isolato e che la sua attivazione è sufficiente per trasformare un normale linfocita in una cellula capace di sopprimere le risposte immunitarie e mantenere la tolleranza. Brunkow e Ramsdell, a loro volta, provarono che senza FOXP3 le Treg non si sviluppano affatto. L’intera architettura dell’immunità acquisiva così un nuovo livello di equilibrio: un sistema di autoregolazione inscritto in un singolo gene, capace di indurre la formazione di cellule regolatorie specializzate nel sedare la risposta immune.

L’assenza di questo freno spiega non solo le malattie autoimmuni, ma anche l’infiammazione cronica, le allergie, alcune forme di sterilità immunologica e, in senso opposto, la capacità dei tumori di “spegnere” le difese che li circondano.

Le Treg, infatti, funzionano come un “regolatore di volume”, capace di alzare o abbassare l’intensità della risposta immunitaria a seconda del contesto. Nei tessuti, rilasciano segnali che attenuano l’infiammazione, sottraggono nutrienti vitali ai linfociti iperattivi, dialogano con le cellule sentinella per limitare i falsi allarmi. È un controllo continuo e flessibile. Quando le Treg vengono meno, le conseguenze sono immediate: malattie autoimmuni, rigetto dei trapianti, infiammazioni che non si risolvono. Al contrario, un eccesso di Treg può favorire infezioni croniche o la crescita di tumori, perché il sistema immunitario viene frenato troppo e corrispondentemente patogeni e tumori evadono la risposta del nostro corpo intesa a distruggerli. È proprio da questa duplice natura che nasce l’enorme potenziale terapeutico delle scoperte premiate quest’anno.

Le strategie più promettenti si muovono su due binari opposti. Il primo è potenziare le Treg quando l’immunità è eccessiva. In malattie come il diabete di tipo 1, la colite ulcerosa, l’artrite reumatoide o la dermatite atopica, si stanno sperimentando approcci di terapia cellulare che prevedono l’espansione in laboratorio delle Treg del paziente e la loro reintroduzione nell’organismo. In alternativa, si tenta di stimolare le Treg direttamente in vivo con dosi controllate di interleuchina-2 o con molecole come la rezpegaldesleuchina, capaci di attivare selettivamente il loro recettore. In alcuni casi, si ingegnerizzano Treg dotate di recettori “su misura” (le cosiddette CAR-Treg), programmate per spegnere l’infiammazione solo in un tessuto o verso un antigene specifico.

La stessa logica si applica ai trapianti d’organo: aumentare le Treg specifiche per il tessuto trapiantato può ridurre il rigetto senza ricorrere a immunosoppressori generali, con benefici sulla qualità e sulla durata della vita. Anche nelle allergie, dove il sistema reagisce con eccesso di zelo a sostanze innocue, aumentare la quota di Treg dedicate a quegli allergeni può ristabilire la tolleranza e ridurre la sintomatologia. Persino nella gravidanza, un fenomeno di immunologia naturale, le Treg giocano un ruolo cruciale nel permettere al corpo materno di accettare un organismo geneticamente diverso, e comprenderne meglio il funzionamento apre nuove vie per affrontare complicanze come la preeclampsia o le perdite ricorrenti.

Il secondo binario è inibire le Treg dove la tolleranza eccessiva favorisce la malattia. Molti tumori, per esempio, reclutano cellule Treg per proteggersi dal sistema immunitario. Neutralizzarle localmente, o impedirne l’accumulo, può riattivare la risposta antitumorale. Studi recenti hanno identificato recettori esclusivi delle Treg tumorali, come CCR8, che permettono di colpirle selettivamente senza intaccare il resto del sistema immunitario, mettendo letteralmente “a nudo” il tumore che ritorna visibile alle cellule killer che lo eliminano.

Tutte queste applicazioni, pur ancora in via di perfezionamento, hanno un tratto comune: mirano a rimettere in equilibrio il sistema immunitario utilizzando lo stesso sistema di autoregolazione endogeno.

La vicenda scientifica che ha portato al Nobel odierno è anche una lezione di metodo. Un’idea ritenuta marginale – quella dei “linfociti soppressori”, abbandonata negli anni Settanta per mancanza di prove – è stata riscattata quando la tecnologia ha permesso di dimostrarla con rigore. Ipotesi scartate sono ritornate in auge in presenza di dati inoppugnabili, illustrando ancora una volta la potenza dell’idea di Galileo rispetto alle alternative.

cattivi scienziati