Ansa

Piccola Posta

La politica, la scrittura, l'ortodossia. Un imbarazzante diverbio con Pasolini

Attorno all'opera teatrale “Calderòn” c'è stato un equivoco. Per questo motivo i nostri rapporti si diradarono, senza diventare cattivi, ma senza più essere così buoni. Mi viene in mente il titolo di un racconto di Mérimée, La double méprise – il doppio sbaglio, il doppio malinteso

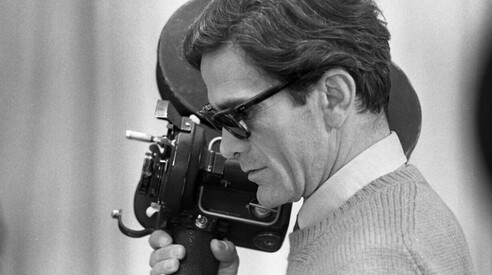

Proponendomi di studiare un antico capitolo dei rapporti letterari e umani fra Sciascia e Pasolini, vorrei intanto riferire un episodio marginale che coinvolse me e Corrado Augias. Prima che sia tardi, starei per dire, purché non mi si fraintenda: Augias ha pochi anni più di me, lo vedo in una forma invidiabile, e gli faccio i migliori auguri. Bene, siamo nel settembre 1973, Pier Paolo Pasolini pubblica, per Garzanti, Calderòn, un suo testo teatrale in versi. Augias, che scrive per l’Espresso, viene a cercarmi alla sede romana del quotidiano Lotta Continua, a Trastevere, vorrebbe il mio giudizio sul libro. Io sono amico di Pasolini da qualche anno, lui ha simpatizzato spesso per noi, ha accettato di figurare come responsabile del giornale, nel 1971, come molti altri, contro il corporativismo dell’Ordine, ci ha sostenuti in vario modo. Io sono scostante – arrogante? – e certo diffidente del giornalismo ufficiale, Espresso compreso. Non ho letto il libro. Dico ad Augias, in piedi, nel corridoio che porta alla redazione, che non ho letto il libro e non credo che lo leggerò. Voglio solo sbrigarmene, come avviene.

Augias, nel numero successivo del settimanale, recensisce la tragedia di Pasolini, illustra lo stato del teatro politico, immagina che si possa ripetere il rumore del ’68 della poesia sui poliziotti e gli studenti figli di papà, e conclude che “Sul testo di Pasolini i leader riconosciuti del gauchisme italiano risparmiano i giudizi. Adriano Sofri mi ha detto: ‘Dal punto di vista personale la tragedia di Pasolini mi interessa anche, dal punto di vista politico non ho commenti da fare, la sua rilevanza è nulla, non ha peso politico’”.

Il 18 novembre, sul settimanale “Tempo”, Pasolini mi dedica la sua pagina: “Perché dicono che il mio Calderòn non ha ‘peso politico’?”. Trascrive il brano che Augias mi ha attribuito fra virgolette, e continua: “Adriano Sofri è uno di quei giovani nati col ’68, nel ’68. Per lui ‘politica’ significa ‘azione politica’ nella pratica, ‘intervento politico’ in ogni altro campo. Su altri punti egli è molto più agile, intelligente e possibilista (cioè cosciente delle infinite complicazioni della realtà) dei suoi compagni /coi quali mi scuso, nota mia, A.S./: ma su questo punto egli è rigidamente ortodosso. Per lui il pensiero non è pensiero se non si manifesta come azione. Nel caso che esso sia parlato o scritto, la sua struttura linguistica deve avere l’instabilità e la provvisorietà di una struttura che ambisce a divenire immediatamente altra: cioè la struttura dell’azione. Non c’è assolutezza nella parola: più essa mira ad essere assoluta, più è apolitica o addirittura reazionaria. Essa deve essere pervasa dal senso della propria tensione utilitaristica, della propria funzione puramente pragmatica che contenga, al massimo, una forma di espressività sentimentale. Ecco perché a Sofri e ai suoi compagni piacciono unicamente gli atti d’accusa, le querelles, le melopee, le documentazioni di parte, le oratorie vibranti, le condanne spietate e indiscriminate. Ecco perché la scrittura è per loro tanto più politica quanto più è piatta, convenzionale, banale, elementare, sorretta da una certa ironia demagogica (che consenta anche fughe nell’ambiguità e nello scherno).

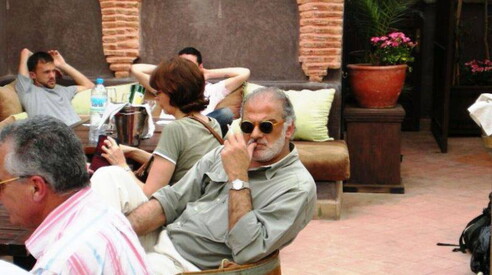

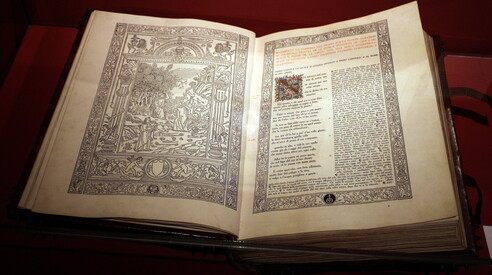

L’opera teatrale su cui Sofri ha pronunciato il suo impersonale giudizio è mia: si intitola Calderòn, ed è uscita in questi giorni (ma l’ho cominciata nel ’65, addirittura, rifacendola poi più volte: l’ultimo apporto rilevante è del ’72). Sono certo che Calderòn è una delle mie più sicure riuscite formali. Il corso delle Ceneri di Gramsci e dei volumi diversi degli anni ’50, ha ripreso qui, credo, a fluire con pienezza, dopo un lungo periodo di aridità (a cui la mia volontà non si è opposta). Fluire formalmente: ma anche politicamente. Sofri avrà forse potuto notare (‘dal punto di vista personale’) con quanta leggerezza e anche esattezza egli stesso entri nel testo, sotto la forma idealizzata (cioè fisicamente modellata su altri suoi giovani compagni più innocenti) nella figura del secondo studente Pablo...”. Pasolini sarà stato certo stupito e offeso di leggere quelle parole supposte mie sul suo lavoro. La nostra dimestichezza non era affatto ridotta all’attivismo politico. Discutevamo dei libri che leggevamo. Del suo lavoro – Porcile andai a vederlo mentre lo montava. Mi aveva invitato ad andare a Isfahan quando si preparava a girare Il fiore delle Mille e una notte, ed era proprio l’inizio del 1973. Ora leggeva parole così sprezzanti e sconclusionate.

Il suo articolo è molto lungo, una puntigliosa rivendicazione dell’impegno politico che ha messo nella sua tragedia: lo ripubblicherò altrove. Rileggendo oggi, mi viene voglia di solidarizzare con la reprimenda di Pasolini – poi mi ricordo che avrebbe scritto ben diversamente se avessi letto la sua opera e l’avessi discussa. Qui voglio solo fissare un equivoco a futura memoria. Quando successe, non sapevo di che cosa trattasse il dramma di Pasolini, tanto meno di figurarvi tra i personaggi. Però la durezza della sua requisitoria, il tono risentito del suo sfogo, la mia distinzione dai miei compagni, mi sembrarono insopportabili, e non gli risposi: fu un modo di dar ragione alla sua piccata reazione. Del resto non ho conosciuto nessuno che fosse – non privo, ma rigorosamente alieno dall’ironia come Pasolini, chiarire e scherzarne era improbabile. I nostri rapporti si diradarono, senza diventare cattivi, ma senza più essere così buoni. Forse a questo punto è solo un episodio imbarazzante. Mi viene in mente il titolo di un bellissimo racconto di Mérimée, La double méprise – il doppio sbaglio, il doppio malinteso. Doppio, o triplo.