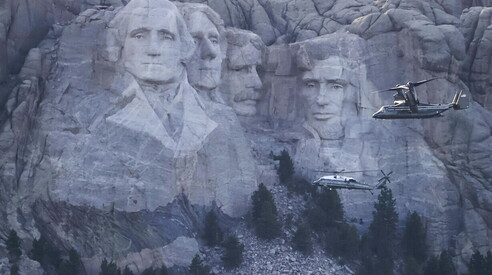

Foto Getty

La gara sull'AI

La lezione di Trump sull'intelligenza artificiale

C’è chi vede l’IA come una risorsa e chi invece la teme. Due tendenze opposte che emergono dalle norme adottate in America e Ue. Bruxelles prenda appunti dagli Stati Uniti, per un approccio liberale

Quattro settimane fa, l’attenzione di tutti in Europa era concentrata sulle ultime battute della trattativa sui dazi con gli Stati Uniti, conclusasi dopo travagliate settimane con l’incontro irrituale su un campo di golf in Scozia tra Trump e Ursula von der Leyen. Una trattativa rimasta fino a ieri priva di dettagli essenziali su prodotti e filiere accolti nella lista delle esenzioni, visto che solo ieri la Commissione europea ha annunciato l’accordo finale su una dichiarazione congiunta che illustra come il dazio del 15 per cento negli Usa sarà adottato per la stragrande maggioranza dei prodotti europei, compresi quelli farmaceutici, i veicoli e i semiconduttori. Quando l’intesa scozzese venne annunciata, molti osservatori e politici europei la definirono una resa ingloriosa, come avessero scoperto solo allora la montagna di debolezze europee accumulate verso gli Usa, debolezze tecnologiche, energetiche e di difesa. Una scoperta singolare, visto che quelle debolezze costituiscono sì oggi una clava roteata con durezza ricattatoria dal bullismo trumpiano, ma nella realtà si sono accumulate da tre decenni a questa parte mentre l’Europa restava a guardare.

Gap che oggi rischiano di aggravarsi ulteriormente. Un mese fa in quegli stessi giorni, nella disattenzione generale generata dall’ansia sui dazi, gli Stati Uniti hanno infatti varato una serie di normative profondamente innovative su un tema oggi essenziale per la competitività e la produttività europea. Cioè l’intelligenza artificiale. Le nuove norme americane compiono una svolta radicale rispetto all’impostazione data dall’Amministrazione Biden, e l’aspetto più interessante è che vanno in direzione esattamente opposta rispetto all’approccio europeo assunto con l’AI Act, che essendo un regolamento europeo e non una direttiva inizia proprio in questi mesi a divenire di fatto, per singole parti e classi dimensionali d’impresa, già vigente nell’ordinamento di tutti i paesi Ue. E’ il caso allora di porsi una domanda seria. Siamo sicuri che l’approccio europeo sull’AI sia quello giusto per risalire la china, oppure il nuovo pacchetto di norme americane offre preziosi spunti anche all’Europa per compiere un doveroso esame di coscienza? Per rispondere a questa domanda, bisogna avere le idee chiare su tre punti: in che cosa consiste la svolta americana, in che cosa differisce dall’approccio dell’Ue, e infine che cosa convenga fare a noi europei.

Il piano di Trump: vincere la gara sull’AI

Il Piano di Trump è stato pubblicato il 23 luglio scorso ed è aggressivo sin dal nome: Winning the Race, America’s AI Action Plan. Abroga formalmente l’ordine esecutivo 14110 del novembre 2023, con cui l’Amministrazione Biden aveva disegnato l’architettura delle finalità, competenze e vigilanza delle autorità federali sugli sviluppi dell’AI. L’approccio dell’Amministrazione democratica era per certi versi analogo a quello europeo, mirava innanzitutto alla mitigazione del rischio dell’AI, alla tutela dei diritti civili e dell’equità, e alla supervisione dei modelli di AI avanzati da parte di autorità come quelle incaricate del rispetto del Defense Production Act.

Al contrario, il piano di Trump muta radicalmente impostazione: dà priorità alla deregolamentazione, allo sviluppo delle infrastrutture e alla competitività globale, considerando la leadership degli Stati Uniti nell’AI come un imperativo strategico nazionale, da promuovere e difendere con forza nel mondo intero. Il Piano d’azione si allontana di conseguenza dall’enfasi sulla regolamentazione precauzionale. La priorità si sposta sulle facilitazioni da offrire all’innovazione del settore privato, sulla semplificazione delle procedure di autorizzazione, e su standard federali per gli appalti incentrati sulla neutralità ideologica, non su scelte dirigiste compiute dalla politica su questo o quel limite all’AI generativa di nuova frontiera.

Il Piano è strutturato su tre pilastri fondamentali. Il primo è “Accelerare l’Innovazione dell’AI” e si concentra sulla promozione di modelli open source e open weight (quelli in cui i parametri numerici dell’autoapprendimento del machine learning siano pubblici, anche se non per questo lo sono quelli originari del modello), sui partenariati di ricerca pubblico-privati, sull’adozione rapida dell’AI in settori specifici come sanità, manifattura, agricoltura e sugli investimenti in infrastrutture scientifiche.

Il secondo pilastro è “Costruire infrastrutture americane di AI” e si concentra sull’accelerazione delle autorizzazioni per Data Center, fabbriche di semiconduttori e sistemi energetici di supporto; sulla modernizzazione della rete elettrica; sul miglioramento della resilienza informatica e fisica; e sulla scalabilità della forza lavoro qualificata.

Il terzo pilastro è “Leader dell’AI nella sicurezza e nella geopolitica mondiale”, e mira ad espandere la portata globale dell’AI made in Usa attraverso la promozione delle esportazioni di soluzioni di AI verticalizzata, il rafforzamento dei controlli sulle esportazioni e la revisione degli investimenti in uscita, la partecipazione più energica possibile agli organismi di definizione degli standard e al loro allineamento normativo con paesi militarmente alleati agli Usa. Le misure chiave includono nuovi requisiti di appalto che impongono il rispetto dei “Princìpi di AI imparziale” per i modelli linguistici di grandi dimensioni utilizzati dalle agenzie federali; un aumento dei finanziamenti, guidati dal dipartimento del Lavoro e dal Tesoro, per lo sviluppo e la riqualificazione della forza lavoro nel settore dell’AI; investimenti in risorse di dati pubblici e infrastrutture di valutazione; e l’implementazione e agevolazione di sandbox normative per supportare sperimentazione e innovazione private in tutti i settori. Si prevede che l’enfasi infrastrutturale del piano catalizzerà un significativo impiego di capitali – potenzialmente 90 miliardi di dollari in investimenti in data center nei prossimi anni – con proiezioni secondo le quali i carichi di lavoro dell’AI potrebbero rappresentare fino al 9 per cento del consumo di elettricità degli Stati Uniti entro il 2030. Vengono inoltre agevolati casi d’uso specifici per settore, tra cui la scoperta di farmaci e la diagnostica basate sull’AI in ambito sanitario, la manutenzione predittiva nel settore manifatturiero, supportata dalla modernizzazione della rete elettrica, e strumenti esportabili per l’agricoltura di precisione.

Il Piano si conclude inoltre con alcuni princìpi guida per evitare contenziosi e ritardi nella attuazione di AI dovuti a possibili contrasti sulle normative, sugli appalti federali e nell’allineamento con standard internazionali di altri paesi, o sul controllo dell’import ed export di AI da parte delle agenzie federali competenti. L’imperativo è fare presto, sarà per questo forse che le norme europee e italiane non prevedono praticamente mai norme ex ante anticontenzioso, ma al contrario lo moltiplicano senza darsene preventivamente carico.

Tre ordini esecutivi: autorizzazioni sprint, on ideologia, export à gogo

Il Piano Trump per l’AI è stato corredato da tre ordini presidenziali esecutivi, per avviarne subito l’implementazione di elementi chiave.

Il primo è volto all’accelerazione dei permessi federali per le infrastrutture dei Data Center. In particolare, accelerando la realizzazione di progetti privati d’investimento almeno pari a 500 milioni di dollari, elettricità impegnata per almeno 100 MgW, o comunque designati come “progetti qualificanti” da parte del segretario alla Difesa, agli Interni o al Commercio. Si dà il via libera all’utilizzo di terreni federali, si dispone un fondo ad hoc attivo presso il ministero del Commercio per il sostegno finanziario a tutte le fasi di realizzazione dei Data Center. Si deforesta la molteplicità di autorizzazioni ambientali previste dalla normativa sin qui vigente. Si sollevano le imprese che intendono realizzare Data Center dalla caccia agli sportelli autorizzativi, incaricando direttamente i dipartimenti degli Interni e dell’Energia di consultarsi con il dipartimento del Commercio per ottenere le autorizzazioni appropriate per i siti, in conformità con le leggi federali applicabili.

Il secondo ordine esecutivo è quello che genera le maggiori polemiche. In teoria dispone l’obbligo di una “AI imparziale”, che cioè non sia afflitta nei suoi modelli da pregiudizi ideologici di qualunque tipo e non si presti ad assecondare il deep fake che domina su internet e piattaforme digitali. In realtà però nel testo dell’ordinanza presidenziale, oltre alla necessità che le autorità federali impediscano qualunque modello di AI che non sia basato su inoppugnabili verità storiche e scientifiche, a essere messa esplicitamente nel mirino è la cultura woke, con il divieto esplicito di Llm che diano risposte “manipolative a favore dei criteri Dei”, cioè degli obiettivi di diversità, equità e inclusione. Sotto questo profilo, l’ordinanza è a sua volta pesantemente ideologica, in coerenza con tutta l’impostazione culturale e sociale della presidenza Trump ma in totale contraddizione con il presupposto di una AI “non ideologica”. Sono i regimi autoritari, quelli che definiscono “ideologia pericolosa” solo quella dei propri avversari politici.

Infine, il terzo ordine esecutivo di Trump è volto a garantire che gli Stati Uniti siano leader nello sviluppo di tecnologie di AI e che tali tecnologie, gli standard e i modelli di governance di AI americani siano il più possibile adottati in tutto il mondo, per rafforzare le relazioni con gli alleati degli Stati Uniti. Si incarica il segretario del Commercio di istituire e attuare un Programma di esportazione di AI americana entro 90 giorni, con un invito a partecipare rivolto a tutti i maggiori gruppi Usa attivi in ognuno dei settori afferenti alla AI, è si dà il via immediato a un invito pubblico a presentare proposte da parte di consorzi guidati dall’industria. Ogni proposta deve identificare specifici paesi target per l’esportazione e identificare gli opportuni incentivi federali richiesti. Il segretario di stato è incaricato di coordinare la partecipazione degli Stati Uniti a iniziative multilaterali e partnership specifiche per Paese, mentre l’Economic Diplomacy Action Group (EDAG) federale coordinerà la mobilitazione degli strumenti di finanziamento federali a sostegno dei pacchetti di esportazione di AI.

Il contromodello dell’Ue va cambiato

Si può avere di Trump il peggiore dei giudizi possibili. Chi qui scrive, ad esempio, ne ha un giudizio pessimo. Ma questo giudizio non mi impedisce personalmente di ritenere che le scelte appena fatte dalla sua Amministrazione in materia di AI dovrebbero essere considerate un esempio da seguire in Europa. Eccezion fatta naturalmente per il forte pregiudizio contro l’inclusione sociale, etnica e di genere. L’AI Act europeo è da tempo giustamente accusato dalla stragrande maggioranza delle imprese di aver adottato una logica sbagliata. E’ infatti pesantissimamente e ideologicamente (in questo caso l’avverbio mi sembra corretto) improntato a una strategia di regolazione preventiva: definisce categorie di rischio (inaccettabile, alto, limitato, minimo) e impone ex ante rigidi requisiti ai sistemi AI considerati “a rischio” prima che possano essere commercializzati o utilizzati. Richiedendo ai fornitori di dimostrare a priori la conformità di numerosissimi obblighi (valutazione dei rischi, trasparenza, supervisione umana, qualità dei dati, eccetera) per qualunque sistema rientrante nei tantissimi ambiti considerati delicati (non solo salute, trasporti, istruzione e media).

Il professor Carlo Alberto Carnevale Maffé, agli studenti iscritti in Bocconi a un master sull’imprenditorialità che avessero intenzione di impegnarsi sull’AI, mostra una bella slide che dice tutto. Se volete sviluppare un’applicazione di AI nell’Ue dovete prima: creare un sistema di gestione del rischio rigoroso e completo; garantire alle autorità che il sistema sia addestrato su dati che abbiano le proprietà statistiche appropriate; redigere una documentazione tecnica dettagliata prima di qualunque rilascio; creare una registrazione automatica degli eventi durante l’intera vita del sistema; costruire un sistema tale da garantire piena interpretabilità dell’output da parte delle autorità di controllo; creare un sistema che includa installazione, attuazione e manutenzione di un monitoraggio post mercato; mantenere operativo tutto ciò per i prossimi 10 anni; nominare un rappresentante autorizzato che sia stabilito nella Ue; sottoporsi a valutazione preventiva di conformità da parte dell’autorità designata; ottenere una valutazione d’impatto sui diritti fondamentali; redigere una dichiarazione ufficiale di conformità alla Ue; registrarsi nello specifico database Ue. In caso di errori o inottemperanze, la sanzione è fino a 15 milioni di euro o del 3 per cento del fatturato totale.

Così concepito, l’AI Act europeo crea un effetto depressivo su innovazione e investimenti, moltiplica gli oneri organizzativi e amministrativi a carico non solo delle imprese fornitrici ma di qualunque impresa che adotti modelli e software di AI, ottiene l’effetto esattamente opposto all’accelerazione in avanti e alla sperimentazione di massa dell’AI in manifattura e servizi che dovrebbe essere in Europa la prima priorità su cui accelerare a tavoletta. Visto che nel frattempo la Cina genera richieste di brevetti su AI 40 volte superiori a quelle Ue (e 5 volte superiori agli Usa) e considerando che nel 2023 in Amrica erano stati sviluppati 109 modelli fondativi di AI generativa e nella Ue solo 7, e che gli Usa hanno già realizzato Data Center in numero sei volte superiore alla somma di quelli attivi in Germania, Italia e Francia.

E’ venuto il momento di dirlo. L’impostazione che considera l’AI un rischio da scongiurare e non un potentissimo fattore di produttività e occupazione, va ribaltata. Se l’Europa fosse a guida davvero liberale, dovrebbe smontare la valutazione di rischio ex ante che uccide l’AI nelle pmi e capovolgerla in un’impostazione che abbatte gli oneri e non li moltiplica, spinge sulle sandbox sperimentali invece di impedirle, trasferisce la valutazione del rischio ex post e non ex ante a carico non delle imprese ma dei regolatori vigilanti. In questo, ebbene sì, Trump ha da insegnarci molto.