Foto di Gio Almonte su Unsplash

Habemus Falstaff

Il canto come mezzo, il teatro come fine: Bruno Taddia interprete ideale, a Montpellier

Prendere un Falstaff che viene da Rossini e da Donizetti invece del solito Rigoletto sfiatato è una scommessa sì, ma vincente

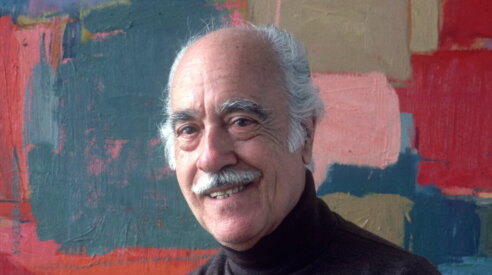

All’opera i cantanti possono essere anche considerati un male necessario, ed è stato autorevolmente sostenuto che la loro difficoltà a ragionare derivi dal fatto che al posto del cervello hanno la cassa di risonanza della voce. Però quando capita che un cantante si riveli un artista, allora ti riconcili con la categoria e pensi che il tuo girovagare per tutto l’universo e in altri siti operistici abbia ancora un senso. Mi è toccato andare a Montpellier per sentire e vedere il Falstaff che ho sempre avuto in mente e che sono quasi sicuro che avesse in mente anche Verdi. Si chiama Bruno Taddia e, dopo due rinvii per Covid, ha finalmente interpretato l’ex pancione in uno spettacolo che, fra molte trovate più o meno giuste (ma con maggioranza delle prime), ha anche deciccionizzato sir John. Punto primo, Taddia parte da una considerazione che è sempre giusta ma in quest’opera anche di più: il canto è un mezzo e non un fine. Il fine è il teatro. E Taddia il teatro lo fa anche quando non canta ma semplicemente sta in scena e perfino quando in scena non c’è, perché ti obbliga a ripensare a quello che hai appena visto e/o ascoltato e che, dannazione, era proprio giusto anche se non abituale.

Punto secondo, il suo è un canto tutto sulla parola. “Servi meglio il poeta del maestro”, intimava Verdi, mezzo secolo prima di Falstaff, al suo primo Macbetto, Felice Varesi. Il che non vuol dire che in quest’opera si debba parlare, come fanno molti baritoni, specie quelli terminali. Ma che bisogna cantare non solo facendo capire ogni parola, che è il minimo, ma dando a ogni parola un colore, un’inflessione, una sfumatura e insomma quel caleidoscopio di significati che ha quando la diciamo. Vedi la piccolissima pausa fra “vin” e “caldo” che Taddia fa nel monologo del terzo atto, senza se e senza ma il più emozionante e sì, anche struggente che io abbia mai ascoltato. Falstaff vuole versare il vino nell’acqua del Tamigi, che sperda “le tetre fole” con il suo calore: e sta tutto lì, in quella piccola, infinitesima pausa, vino sì, ma mi raccomando caldo. Dettagli, si dirà: ma secondo Stendhal, che non era un musicologo quindi capiva il teatro, è l’“infinitamente piccolo” che distingue l’artista dal mestierante.

Mai, nello stesso monologo, mi ero accorto della volutissima ribattere sulla “erre”, quando Falstaff disquisisce del trillo, da delibare come se fossimo nel sestetto della Cenerentola. E poi che leggerezza, che recitazione, che ésprit (siamo pur sempre in Francia). Prendere un Falstaff che viene da Rossini e da Donizetti invece del solito Rigoletto sfiatato è una scommessa sì, ma vincente. Merito anche di uno spettacolo di David Hermann pieno di idee, alcune sbagliate (che nel finale Meg rimasta sola si ammazzi mi sembra un po’ troppo), altre giuste, sempre sulla musica ma in difficoltà, come tutti i registi di Falstaff tranne Michieletto, nel quadro finale. Eccellente sul podio Michael Schonwandt che dirige a memoria divertendosi e divertendo; compagnia discreta, ma decisamente migliore di quel che si poteva temere dalla provincia francese. Teatri italiani, sveglia, habemus Falstaff.