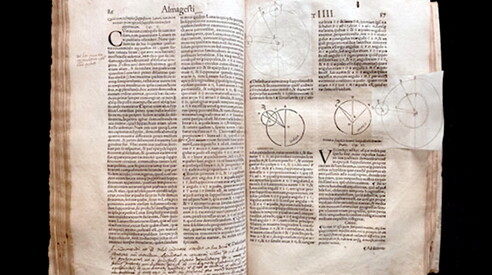

Il murales dedicato alle gelsominaie realizzato dall’artista Andrea Sposari a San Filippo del Mela (Facebook - AndreaSpos.art/)

magazine

I gelsomini neri di Sicilia

Le donne sfruttate negli anni Quaranta dietro al profumo del Mediterraneo. Storie di lotta e un commissariato occupato

Anche le grate in Sicilia hanno un profumo. E’ come se il ferro forgiato col fuoco in secoli di artigianato custodisse l’anima dell’isola. Secoli di ossimori, languori e crudeltà.

L’effluvio, va da sé, è quello del gelsomino. Una fragranza da vertigine. Che inebria e stordisce quando si schiude nella notte, al chiarore della luna. Forse è per questo che si coltiva da sempre in prossimità delle finestre. Nelle case, nei cortili, nei ballatoi. Si arrampica tenace e verde tutto l’anno. Spumeggia di fiori bianchi in estate.

Per chi è nato al sud e vive lontano, il gelsomino è come la madeleine per Proust, è memoria olfattiva, ritorno a casa. Forse è per questo che lo si considera fiore d’amore e di legami, il più femminile del creato. “Urna molle e segreta”, lo definiva Giovanni Pascoli nel canto Il gelsomino notturno, composto nel 1901 per le nozze di un amico. Per lui “le farfalle crepuscolari”, dai cui “calici aperti si esala l’odore di fragole rosse”, sono simbolo di eros e thanatos, sensualità e morte.

Ecco. Il lato oscuro del gelsomino. La parvenza di innocenza che dissimula seduzioni segrete, voluttà carnali. E’ intorno a questo lato “nero” che si snoda l’epopea delle gelsominaie, le raccoglitrici di boccioli nelle coltivazioni intensive impiantate sul finire degli anni Venti in Sicilia e nel sud d’Italia. Con lo scopo di rifornire d’essenza, una massa cerosa chiamata “concreta”, le fabbriche di profumi e cosmetici, compresa la Maison Chanel col suo iconico e ormai centenario Chanel N° 5. Certo, è già una contraddizione in termini il fatto che il lavoro di contadine povere del Meridione fosse finalizzato al piacere sensoriale di una élite transnazionale di donne benestanti.

Successe, dunque, che fino agli anni Settanta del secolo scorso, alla pratica domestica della coltivazione del gelsomino si affiancasse la produzione definita “industriale” in relazione ai luoghi e ai tempi. Ché fu storia di strazio e riscatto, di sfruttamento ed emancipazione, la raccolta del gelsomino per fini industriali in Sicilia, soprattutto nella Piana di Milazzo, a Ispica e Avola, e anche nella costa ionica della Calabria. L’hanno raccontata con dovizia di testimonianze, documenti, fotografie, frammenti d’arte e di poesia, dettagli di ogni genere, perfino elenchi di gelsominaie, Santì La Rosa e Venera Tomarchio in un saggio pubblicato da Lombardo Edizioni di Milazzo che si intitola, appunto, "Gelsominaie. Storie di donne, lotte, fiori e profumi".

Solo le donne potevano fare le gelsominaie. Giovani abili, arruolate talvolta con i loro bambini al seguito. Talvolta così piccoli che le madri dovevano portarseli appresso, legati alle spalle con fasce di stoffa o custoditi in ceste deposte accanto ai filari. Provate a immaginare questi poppanti con ancora “l’incarnato color gelsomino” magnificato da Lope de Vega nel Siglo de Oro spagnolo. Bambini assopiti tra nugoli di insetti accanto ai rampicanti verdi che biancheggiavano fiori carnosi a forma di stella. Una scena che si ripeteva tutti i giorni per sei mesi all’anno, dalle notti tiepide di giugno a quelle pungenti di novembre. Madri e figli. Anzi, soprattutto figlie. Ché le bambine già a cinque anni aiutavano raccogliendo pugnetti di fiori.

Servivano mani di donna, minute e agili, adatte a riconoscere al tatto i fiori colti sul punto di sbocciare. Servivano, eccome, in terre di stenti come quelle del sud d’Italia. Terre che, allora come oggi, offrivano manodopera in abbondanza rispetto alle possibilità di occupazione. Servivano schiene flessibili e senza pretese, disposte a curvarsi per ore tra i filari irrigati la sera prima all’imbrunire, perché i gelsomini bagnati dessero il massimo della fragranza al momento della raccolta.

Nel libro "L’olivo e l’olivastro" lo scrittore Vincenzo Consolo che era nato a sant’Agata di Militello, quindi vicino a Milazzo, tratteggia perfettamente il lavoro nelle terre del gelsomino: “Allora, nel crepuscolo mattutino, quando erba e foglie eran pregne di rugiada, schiere di donne avanzavano tra le file dei cespugli, piegate, il grembiule a sacca, a staccare i boccioli delicati. Seguivan le bambine, come spigolatrici, a cogliere qua e là le residue gemme, assonnate, rosse le mani”.

La raccolta iniziava dopo mezzanotte in appezzamenti lontani dai paesi. Proseguiva fino al mattino presto, quando le ceste riempite di fiori venivano soppesate da sovrastanti avvezzi ad angariare le donne. E a farlo, forse, anche con gusto. La paga delle operaie era da fame. Un chilo di fiori di gelsomino, ripuliti da piccioli e foglioline residue, voleva dire ore e ore di lavoro e valeva molto meno di un chilo di pane negli anni della guerra e del dopoguerra.

Le raccoglitrici lavoravano a cottimo. Sprofondavano, talvolta fino al ginocchio, nella terra acquitrinosa. La melma appesantiva i piedi nudi, li rivestiva di creta. Le zolle erano piene di larve uncinate che penetravano attraverso la pelle. Fino a raggiungere l’intestino o i polmoni. Tra le gelsominaie era molto diffusa l’anchilostomiasi, una parassitosi che poteva avere conseguenze molto gravi per la salute. La stessa malattia di mestiere che avevano le mondine delle risaie della Pianura Padana.

Le mondine, però, riuscirono a bucare il soffitto di cristallo della visibilità con un film neorealista come Riso amaro del 1949, con una strepitosa Silvana Mangano, cosce nude e piedi in acqua nella risaia.

La storia delle gelsominaie, invece, è ancora misconosciuta. “Per questo con Venera Tomarchio abbiamo scritto questo volume. Mi rammarico di non averlo fatto prima”, dice Santì La Rosa, 71 anni, figlio di Tindaro e di Eliana Giorli, una toscana che aveva partecipato alla Resistenza come staffetta partigiana e, dopo la guerra, si era trasferita e sposata in Sicilia. Qui ebbe vita politica e sindacale attiva fino a 92 anni, quando fu eletta a furor di popolo nel consiglio comunale di Monforte San Giorgio, borgo medievale sulle pendici dei Peloritani.

Tindaro ed Eliana La Rosa lottarono una vita per la dignità calpestata delle gelsominaie e delle altre braccianti di Milazzo e della valle bagnata dal Mela. “Comunisti di periferia”, ricorda intenerito Santì la Rosa. Quindi snocciola con orgoglio i nomi di coloro che, assieme ai suoi genitori, si occuparono delle lotte contadine in Sicilia e della riforma agraria. Riforma considerata dai latifondisti focu ranni, incendio che brucia le terre. Peccato che quando divenne legge nel 1950, era moneta già prescritta. Perché già era iniziata la fuga con la valigia di cartone verso il nord. Verso le fabbriche di Torino, verso le industrie di Milano, verso le miniere del Belgio. “Mia sorella Elisa e io passavamo molto tempo nelle sezioni del partito con i nostri genitori. Lì o a casa nostra abbiamo conosciuto da bambini personaggi del calibro di Pancrazio De Pasquale, Simona Mafai, Emanuele Macaluso, Giuliana Saladino, Pippo Oddo, Emanuele Tuccari. Era proprio un’altra epoca”, conclude Santì La Rosa.

Certo, era la stagione di cui scrive Giuliana Saladino, giornalista di impegno civile in Sicilia, in un libro bello e intenso come Terra di rapina. Era quando “la guerra sembrava festa e la festa sembrava guerra”.

Per le gelsominaie della piana di Milazzo la richiesta di un salario più equo, di un grembiule impermeabile per non avere il ventre sempre bagnato, di un paio di stivali a testa per non farsi mangiare il corpo dai parassiti, fu un’impresa.

Finì che in un giorno d’afa dell’estate del ‘46, era d’agosto, un buon numero di gelsominaie capitanate da Grazia Saporita, detta “la bersagliera”, occuparono il commissariato. Molte furono arrestate. Si capisce: l’apparato dello stato era senza ombra di dubbio dalla parte degli agrari. L’agitazione, però, si allargò e si protrasse per nove giorni. I gelsomini bruciati dal sole caddero a terra, neri. Le piante, non ripulite, ne soffrirono per tutta la stagione. Le gelsominaie – “settecento e più donne” secondo Giuliana Saladino che scrisse un lungo articolo, pieno di dettagli, per la rivista di “politica e cultura” Comunità, ideata e diretta da Adriano Olivetti – vennero prese per pazze. Nessuno in Sicilia aveva mai osato tanto. Ma si tolsero la soddisfazione di essere considerate apripista da altre comunità di braccianti, nell’isola e fuori. Sulla loro scia, anche le raccoglitrici di olive pugliesi, nel 1959, si batterono per il miglioramento delle loro condizioni di lavoro. Le gelsominaie di Milazzo già nel ‘46 raddoppiarono la paga ed ebbero gli agognati stivali di gomma. Purtroppo, le bambine continuarono a trotterellare nottetempo dietro alle madri per un pugno di gelsomini. Ovviamente continuarono ad ammalarsi.

E’ toccante la testimonianza di Sarina Puliafito, figlia della “bersagliera”. Sarina cominciò a raccogliere gelsomini a sei anni assieme ai suoi fratelli “tutti bagnati, senza grembiuli e senza niente, ma che dovevamo fare?”. I bambini sapevano che il padre era prigioniero in Germania e capivano che la mamma non aveva altro modo per dar loro da mangiare. Quando la raccolta si prolungava fino a Natale, la mamma accendeva un po’ di legna accanto ai filari per far riscaldare a turno i figli infreddoliti. Sarina ricorda la madre “bersagliera” come una capace di affrontare tutto e tutti. “Affrontava il gelo e i padroni. Affrontava i campieri. E anche le donne che raccoglievano i fiori con noi. Perché mia mamma voleva fare sciopero assieme ad altre, e c’erano quelle che non lo volevano fare e chiamavano i carabinieri”.

La storia delle gelsominaie finisce con lo sviluppo dell’industria chimica dopo la Seconda guerra mondiale. “Gli americani introdussero essenze sintetizzate in laboratorio, il che rese la produzione di gelsomino in Sicilia e in Calabria meno redditizia”, dice Venera Tomarchio, attenta coautrice di Gelsominaie. Storie di donne, lotte, fiori e profumi. E aggiunge che ci furono altri fattori: il cambiamento delle condizioni di vita nel sud d’Italia e la concorrenza internazionale. “Ci sono oltre 200 varietà di gelsomino. Quello utilizzato per estrarne l’essenza viene indistintamente chiamato gelsomino d’Arabia o di Sicilia o di Spagna. Le sue tracce olfattive si perdono nell’antichità, arrivano all’antica Babilonia e oltre. Ma ancora oggi è il fiore simbolo del Mediterraneo. Un fiore che unisce le rive. Non separa”.

Nel frattempo, le terre del gelsomino nella piana di Milazzo hanno lasciato spazio a una raffineria inaugurata agli inizi degli anni Sessanta e all’indotto a essa collegato. L’industria avrebbe dovuto portare benessere alla popolazione locale, almeno nelle intenzioni della politica. Ci furono, però, incidenti anche gravi con conseguenze per le persone e per l’ambiente. Il 4 giugno del 1993 morirono sette operai travolti da un’esplosione che proiettò pezzi di acciaio a centinaia di metri di distanza e dal successivo incendio. Un altro disastro, sembra annunciato, avvenne nel settembre 2014. Un gigantesco serbatoio prese fuoco. La popolazione fu evacuata. Le fiamme si estinsero dopo una settimana, quando finì il carburante nel serbatoio.

Nulla rimane delle colture industriali del gelsomino in Sicilia. Certo, rimane la pianta. Viva e vegeta, è proprio il caso di dire. Da secoli ha trovato nell’isola il suo habitat naturale. Non solo è parte integrante del paesaggio, è simbolo, tradizione, perfino cibo.

Cosa sarebbe un’estate in Sicilia senza l’acqua di gelsomino? Ché è ingrediente essenziale di qualsiasi “gelo di mellone” che si rispetti. O senza la granita di “scorzonera e cannella”, ormai praticamente scomparsa dalle gelaterie perché richiede un gran lavoro preparatorio. Se uno la vuole, se la fa a casa. Bisogna raccogliere a uno a uno prima dell’alba un buon numero di gelsomini. Sciacquarli con gran rispetto per la loro fragilità e metterli in frigo in un recipiente con l’acqua a filo per un giorno intero prima di poterli utilizzare. Più facile trovare in commercio il costoso cioccolato al gelsomino di produzione recente.

Chissà se la gelsominaia Iachina, la quale dichiara di odiare il profumo del gelsomino perché, quando lo raccoglieva, “rimaneva appiccicato alla pelle”, è riuscita a evitare di assaggiare prelibatezze culinarie di tal guisa. Certo, non sarà sfuggita alla vista del gelsomino. Alla sua capacità di abbarbicarsi ovunque. Alle ringhiere di periferia come alle volute barocche delle inferriate che schermano le aperture di palazzi, conventi, chiostri. Alle grate che ne incorporano l’odore.