Una tavola del libro a fumetti di Christophe Chabouté "Moby Dick" (Oscar Ink Mondadori)

Inseguire Moby Dick con Ahab e Orson Welles

Neppure Orson Welles ha potuto cambiare quello che è uno degli incipit più evocativi e noti della storia della letteratura. “Chiamatemi Ishmael”, dice il Giovane Attore di “Moby Dick-Prove per un dramma in due atti” che Welles scrisse e mise in scena a Londra nel 1955 (diventerà anche un film, mai finito e perduto).

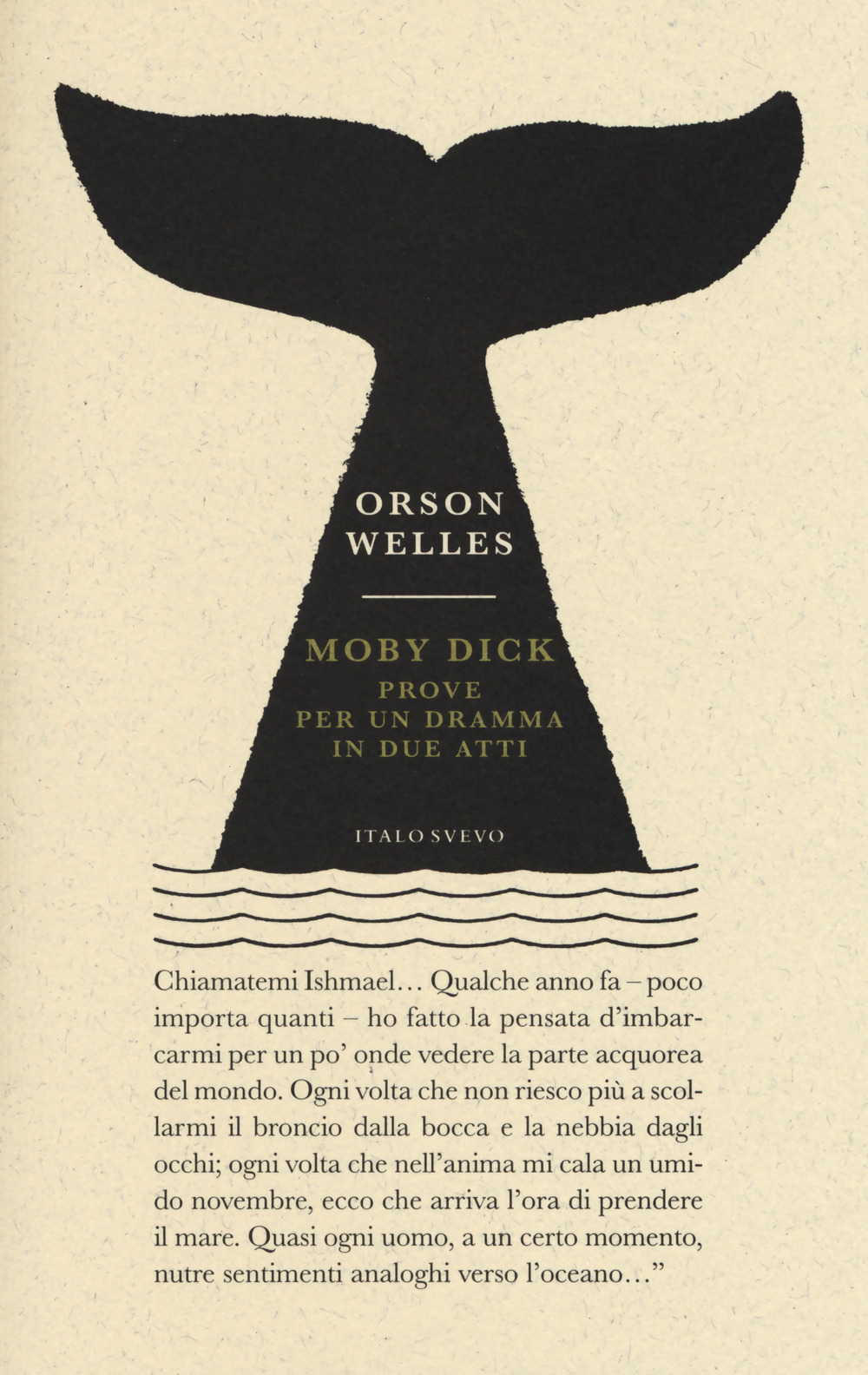

Neppure Orson Welles ha potuto cambiare quello che è uno degli incipit più evocativi e noti della storia della letteratura. “Chiamatemi Ishmael”, dice il Giovane Attore di Moby Dick - Prove per un dramma in due atti (Italo Svevo, 116 pp., 13,50 euro) che Welles scrisse e mise in scena a Londra nel 1955 (diventerà anche un film, mai finito e perduto). Il sipario si è appena alzato, la scena è disadorna, gli attori, vestiti in abiti civili, seguono distratti quanto succede sul palco, qualcuno fuma, altri leggono il giornale. Siamo davanti a una compagnia teatrale che la sera reciterà “Re Lear”, ma incomincia a provare tra mille dubbi un riadattamento teatrale del “Moby Dick” di Melville. La Giovane Attrice neppure sa che si tratta di una balena bianca – e come facciamo a metterla in scena? si chiede qualcuno. “La balena bianca è come la tempesta nel ‘Lear’: è reale, anzi è più che reale, è una chimera della mente”. L’arrivo improvviso dell’Impresario, che reciterà la parte del capitano Ahab, oltre ad altre due – come ogni attore in scena –, precipita tutti sul pontile di Nantucket, dove il Pequod sta per salpare e Ishmael trova una risposta al suo desiderio di “vedere la parte acquorea del mondo”.

E’ innanzitutto la parola a emergere potente dalle pagine di questo testo. La prosa di Melville è sostituita in parte dalla poesia di Welles. Senza scena e costumi, con attori che recitano più parti e l’impossibilità di trasformare un palcoscenico in un oceano sotto la cui superficie nuota la misteriosa balena bianca, soltanto la parola può creare qualcosa. La prima volta che Ahab entra in scena, è “un uomo strappato al palo di un rogo; intaccato dal fuoco, ancora non consumato. Umbratile e ferito in piedi davanti a noi, con una crocifissione in viso”. Il suo volo folle riempie la scena di un grido che tutti una volta abbiamo sentito fremere nelle viscere – “Riuscirà a sfuggirmi? Non mollerò mai fino alle fiamme della perdizione!”. Moby Dick, mai presente sul palcoscenico ma evocata dalle parole degli attori, è mistero, verità, Dio, un cuore sepolto nelle profondità degli abissi eppure vivo. “Ma in questo enorme oceano sconfinato può sperare di trovare una balena in particolare?”, si chiede Ishmael. Sembra impossibile, eppure la furia fedele di Ahab lo porta all’incontro con il mostro in cui vede “una forza oltraggiosa, un male imperscrutabile; è soprattutto quella cosa imperscrutabile che odio, e che la balena bianca sia il mandante o sia il mandatario, su di lei sfogherò quell’odio”. Ingannati e attoniti, Ishmael e l’equipaggio assistono alla discesa nell’inferno di Ahab: “C’è stato un tempo in cui il tramonto mi calmava come ora mi pungola”, dice, insonne da giorni, “Sono maledetto – nel modo più subdolo e maligno, maledetto nel bel mezzo del paradiso!”. Accecato dalla sete di vendetta, il capitano ha però occhi che talvolta vedono oltre la superficie della realtà. Quando il maestro d’ascia gli sta intagliando una nuova gamba per colmare il vuoto lasciato da quella di carne e ossa strappatagli dalla balena, Ahab parla della sensazione di chi, amputato, “non si libera mai del tutto della sensazione dell’altro arto”. Una presenza misteriosa ma reale: “Come potete essere certo che qualche creatura intera, viva, pensante, non sia lì invisibile proprio dove vi trovate ora voi? Nelle vostre ore più solitarie, allora non temete mai che qualcuno origli?”. Invisibile ma presente, proprio come Moby Dick.

E’ innanzitutto la parola a emergere potente dalle pagine di questo testo. La prosa di Melville è sostituita in parte dalla poesia di Welles. Senza scena e costumi, con attori che recitano più parti e l’impossibilità di trasformare un palcoscenico in un oceano sotto la cui superficie nuota la misteriosa balena bianca, soltanto la parola può creare qualcosa. La prima volta che Ahab entra in scena, è “un uomo strappato al palo di un rogo; intaccato dal fuoco, ancora non consumato. Umbratile e ferito in piedi davanti a noi, con una crocifissione in viso”. Il suo volo folle riempie la scena di un grido che tutti una volta abbiamo sentito fremere nelle viscere – “Riuscirà a sfuggirmi? Non mollerò mai fino alle fiamme della perdizione!”. Moby Dick, mai presente sul palcoscenico ma evocata dalle parole degli attori, è mistero, verità, Dio, un cuore sepolto nelle profondità degli abissi eppure vivo. “Ma in questo enorme oceano sconfinato può sperare di trovare una balena in particolare?”, si chiede Ishmael. Sembra impossibile, eppure la furia fedele di Ahab lo porta all’incontro con il mostro in cui vede “una forza oltraggiosa, un male imperscrutabile; è soprattutto quella cosa imperscrutabile che odio, e che la balena bianca sia il mandante o sia il mandatario, su di lei sfogherò quell’odio”. Ingannati e attoniti, Ishmael e l’equipaggio assistono alla discesa nell’inferno di Ahab: “C’è stato un tempo in cui il tramonto mi calmava come ora mi pungola”, dice, insonne da giorni, “Sono maledetto – nel modo più subdolo e maligno, maledetto nel bel mezzo del paradiso!”. Accecato dalla sete di vendetta, il capitano ha però occhi che talvolta vedono oltre la superficie della realtà. Quando il maestro d’ascia gli sta intagliando una nuova gamba per colmare il vuoto lasciato da quella di carne e ossa strappatagli dalla balena, Ahab parla della sensazione di chi, amputato, “non si libera mai del tutto della sensazione dell’altro arto”. Una presenza misteriosa ma reale: “Come potete essere certo che qualche creatura intera, viva, pensante, non sia lì invisibile proprio dove vi trovate ora voi? Nelle vostre ore più solitarie, allora non temete mai che qualcuno origli?”. Invisibile ma presente, proprio come Moby Dick.

E’ la balena stessa a chiamarli, lasciandosi vedere per poi scomparire, un già e non ancora continuo tra le onde scure dell’oceano: “E così ci trattò notte dopo notte, svanendo ogni volta… Laggiù! Dopo due notti o forse tre continuando ad avanzare avanti a noi il getto solitario ci attirava a sé”. Il tipo di recitazione richiesta da Welles agli attori impedisce a chi lo interpreta di incarnare fino in fondo Ahab. Resta così una distanza, la stessa che non permette al corpo del capitano di seguire fino in fondo il desiderio folle che ha in petto (“Io, che vorrei essere libero come il vento, sono in debito anche della carne della lingua con cui mi vanto”). Cosa guida Ahab? “Qualcosa di imperscrutabile, di soprannaturale. Sono io o Dio a muovere questa mano?”. Ma neppure sprofondare in uno “sguardo umano” come quello del suo primo ufficiale (“è meglio che guardare un mare vuoto o un cielo terso”) placa la sua sete. E’ il cuore di Moby Dick che Ahab vuole afferrare; sappiamo come termina la sua rincorsa, il solo Ishmael che sopravvive per dire la verità. L’Impresario, tornato se stesso, ordina di abbassare il sipario. Prima della battaglia fatale, davanti a una schiarita mattutina, “il vecchio Ahab lascia cadere una lacrima nel mare: nemmeno il vasto Pacifico contiene tesori simili a quell’unica goccia”.