magazine

Storia segreta dei soliti ignoti

La madre delle commedie italiane nacque come un esperimento. L’azzardo geniale e la scrittura impeccabile

Chi l’avrebbe mai detto che la scenografia per un film tratto da Dostoevskij, costata un sacco di soldi e abbandonata a Cinecittà nel 1957, potesse dare vita alla madre di tutte le commedie all’italiana: “I soliti ignoti”, il geniale film su un furto maldestro a opera di una banda di disperati girato da Mario Monicelli. Interpretato da uno straordinario gruppo di attori, tra cui Gassman, Mastroianni e Totò, il film nasce come un esperimento ma diventa immediatamente un successo e uno spartiacque nella storia del cinema italiano, grazie a una sceneggiatura perfetta di Age & Scarpelli, Suso Cecchi D’Amico e lo stesso Monicelli, e una regia brillante. Diventa immediatamente campione d’incassi, si aggiudica nel 1959 due Nastri d’argento e una candidatura agli Oscar come miglior film straniero. Tanti l’hanno visto almeno una volta nella vita, ma pochi sanno che era nato come tentativo del produttore Franco Cristaldi di recuperare qualche soldo dalle spese folli delle scenografie preparate per “Le notti bianche”, libero adattamento dostoevskijano di Luchino Visconti. Cristaldi sapeva bene che avrebbe dovuto affidarsi a qualcuno di fiducia, svelto, rapido, non eccentrico e stravagante come il principe del cinema italiano. Ci voleva insomma uno come Mario Monicelli: capace, ingegnoso e creativo, uno che risolve i problemi invece che crearli.

I segreti dietro il successo di questo film davvero unico e l’approfondita analisi della sua struttura narrativa vengono oggi raccontati da Andrea Minuz e Andrea Nobile nel libro “I soliti ignoti” appena uscito per Dino Audino Editore, una lettura imprescindibile non solo per i professionisti della settima arte in cerca di ispirazione per scrivere una commedia di successo, ma anche per i semplici appassionati di cinema e narrazione, curiosi di scoprire lo straordinario lavoro di dosaggio nella storia e nella caratterizzazione di ogni personaggio, tra realismo, farsa e dramma.

“I soliti ignoti” infatti, nonostante metta in scena un improbabile colpo per mano di una banda di miserabili abili solo nell’arte di arrangiarsi, si basa su una macchina narrativa perfettamente oliata e su una regia calibrata al millimetro: questi sono gli strumenti che hanno permesso un’esplosione di comicità a giganti della recitazione come Gassman, Totò e Mastroianni ma anche a Memmo Carotenuto, al caratterista borgataro passato alla storia come Capannelle o al sardo Tiberio Murgia, attore per caso, che da quel film verrà associato sempre al personaggio del siciliano tutto onore e brillantina.

“Il cinema italiano non ha mai avuto alle spalle una grande tradizione romanzesca, la ricerca di un racconto ben strutturato”, racconta Andrea Minuz, uno dei due autori del libro, “il neorealismo ha un rapporto complicato con la sceneggiatura e lavora molto più esaltando forme come l’inchiesta o addirittura provando a sbarazzarsi proprio della sceneggiatura, come nel caso di Rossellini. Non avevamo storie forti, come gli americani per esempio. Tuttavia, fino agli anni 60 il rapporto tra regia e sceneggiatura era tutto sommato abbastanza bilanciato”.

Dal dopoguerra in poi, infatti, molte penne importanti scrivono per il cinema, come quelle di Agenore Incrocci e Furio Scarpelli (la premiata ditta Age & Scarpelli), e poi Suso Cecchi D’Amico, Ennio Flaiano, Tullio Pinelli, Rodolfo Sonego, Francesco Rosi, Ettore Scola. E’ però vero che, a un certo punto, l’importanza del saper maneggiare una scaletta e una sceneggiatura perfettamente oliata in funzione della riuscita del film ha cominciato a vacillare, fino a quasi scomparire nei film più autarchici. Pur avendo costruito le basi della macchina del cinema, il lavoro degli sceneggiatori ha gradualmente e lentamente perso di importanza: un grande film doveva nascere dal ventre del grande regista, essere interpretato da una grande star capace di battute brillanti magari improvvisate, di certo illuminato da un grande direttore della fotografia e con la colonna sonora di un grande maestro del pentagramma. Gli sceneggiatori vengono considerati quasi dei rompiscatole che pretendono che il loro copione venga rispettato pedissequamente. Che palle.

“Le cose cominciano a franare negli anni 70, per vari motivi”, continua Minuz, “il cinema d’autore si radicalizza un po’, in senso politico o autoreferenziale. Gli autori cominciano a fare di testa loro e a non ascoltare più gli sceneggiatori. E poi, l’altro aspetto per me determinante, è il disprezzo nei confronti dei generi, anche della scrittura di genere che invece è una palestra formidabile per costruire un buon prodotto medio. Lo vedremo soprattutto negli anni 80, un decennio devastante per il cinema italiano. A parte i comici televisivi e poco altro, il cinema d’autore è uno dei più brutti del mondo, come ricordava un vecchio libro di Paolo Bertetto”.

C’è proprio poco da ridere. Eppure leggendo il libro di Minuz e Nobili si scopre come al naturale talento istintivo di Age & Scarpelli, Suso Cecchi D’Amico e Monicelli, si siano accompagnate la consapevolezza delle strutture e la padronanza della scrittura, unica via che permette a ogni parola di trovare il suo posto nella sceneggiatura. Non per caso, non per suggestione, né per gesto poetico, ma per sapiente lavoro di artigianato creativo. Scrive Andrea Nobile che il lavoro per “blocchi” e le lunghe discussioni e riletture delle scene scritte dal gruppo di sceneggiatori messi insieme dal produttore Cristaldi fu “espressione di una creatività volta a fondare un mondo di finzione che abbia la forza di tenere accesa l’attenzione e la partecipazione del pubblico e, perché no, anche di agire in modo trasformativo sul mondo a cui quel pubblico appartiene”.

L’altra particolarità di questo film-laboratorio è la presa in giro del mito inviolabile del lavoro, pilastro della cultura comunista contro cui non si poteva scherzare così tanto e l’audacia produttiva di ribaltare gli heist movie, i film su furti e rapine come i famosi “Giungla d’asfalto” (1950) di John Huston o “Rififi” (1955) di Jules Dassin, per costruire a basso costo un successo popolare partendo proprio da cosa piace al pubblico. Quel famoso “pubblico di merda” tanto denigrato dagli artisti perennemente contro il Sistema. Per scrivere “I soliti ignoti” gli sceneggiatori si mettono a sfogliare i quotidiani dell’epoca fiutando l’attualità, viaggiando sui tram, come diceva Cesare Zavattini, storico autore degli script di capolavori come “Ladri di biciclette”, “Miracolo a Milano” o “Umberto D.” di Vittorio De Sica. Cercano ispirazione per una vicenda popolare che sia lo specchio della realtà. A un certo punto Suso Cecchi D’Amico suggerisce di partire dal racconto “Furto in una pasticceria” di Calvino, che contiene l’idea base di un furto farsesco che finisce in un’abbuffata. E così Dostoevskij e il noir francese vengono messi da parte e trasformati in una più funzionale commedia su cinque disperati che progettano un colpo grosso ma si ritrovano come bottino solo un misero piatto di pasta e ceci. Per giunta freddo.

“Quando si dice che ‘I soliti ignoti’ ha inventato la commedia italiana è vero, facendo la fortuna delle nostre commedie”, racconta ancora Minuz, “sono film che avrebbero potuto anche essere drammatici ma che scelgono invece la via comica. Infatti, nonostante le risate, si muore sempre: si muore ne ‘Il Vedovo’, nel ‘Sorpasso’, ne ‘La grande guerra’, e si muore anche ne ‘I soliti ignoti’”.

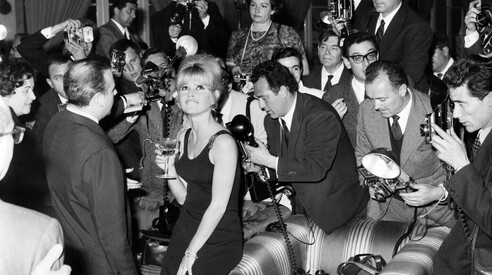

Dal punto di vista della regia Monicelli di fatto sperimenta, rischia, batte nuove strade e tenta un lavoro con gli attori allora famosissimi che spaventa molto il produttore Cristaldi: trasforma Vittorio Gassman, arcigno attore tragico che calca il palcoscenico del Teatro Eliseo, e gli fa interpretare un pugile suonato che balbetta. Marcello Mastroianni, squattrinato fotografo costretto a vendere la sua attrezzatura per sfamare il suo neonato, consegna il bambino alla moglie in carcere per poter essere libero quella sera di partecipare al colpo. La bellissima Claudia Cardinale fa il suo esordio ma nessuno l’ha mai vista prima. Un lavapiatti sardo, Tiberio Murgia, incontrato per caso in un ristorante romano, diventa Ferribotte e, da quel momento, verrà sempre doppiato in siciliano. Con un progetto così ambizioso ma spericolato Cristaldi non ci dorme la notte, e per mettersi al sicuro e avere un richiamo forte per il pubblico scrittura anche Totò: così si capirà subito che “I soliti ignoti” è un film da ridere. Ma l’idea straordinaria degli sceneggiatori è quella di usare il grande attore napoletano come un mentore per la banda di squattrinati, una figura archetipica fondamentale in ogni racconto basato sulla struttura aristotelica sviluppata nei tre atti. Totò entra in scena, dà i suoi consigli “scientifici” e scompare. Come Luke Skywalker in “Guerre stellari” ha bisogno del suo Obi-Wan Kenobi per affrontare il suo viaggio dell’eroe spaziale, come Rocky Balboa ha bisogno del suo vecchio allenatore per affrontare il più grande pugile del mondo, anche i nostri cinque disgraziati hanno bisogno degli insegnamenti del grande Dante Cruciani che spieghi loro “scientificamente” come scassinare una cassaforte inaccessibile.

Il film si apre con un tentativo di furto di un’auto e il conseguente arresto del ladro Cosimo: in questa prima scena, che serve come setting della storia, la verosimiglianza alla realtà è puntuale e dettagliata. Il bianco e nero di Gianni Di Venanzo e le ombre che si allungano nella notte la fanno assomigliare a un noir francese. Ma la brillante colonna sonora jazz di Piero Umiliani traghetta l’azione in qualcosa di nuovo, inedito: la grandissima stagione del neorealismo cinematografico che nasce in Italia sotto le bombe, così straordinariamente rappresentata dal cinema politico di Luchino Visconti e di Roberto Rossellini, è già finita o sta per finire, sta nascendo un nuovo modo di raccontare la realtà senza quel tono pedagogico offerto da un’egemonia culturale, senza castigare i vizi degli italiani ma facendoli ridere dei propri difetti. Nel 1958, con “I soliti ignoti”, nasce ufficialmente la commedia che, come disse Arbasino in un celebre scontro in tv del 1977 tra Monicelli e un giovane Nanni Moretti, nella rappresentazione del carattere degli italiani si sostituisce alla sociologia e al romanzo. Con tono spesso scanzonato, questi film apparentemente più leggeri prendono a schiaffi questa Italia che ancora non riparte, dopo la distruzione della guerra: è l’inizio dell’autostrada del sole, delle grandi opere, del boom economico, ma la gente sta ancora morendo di fame. Significativa è la scena in cui Capannelle cerca in un quartiere desolato un certo Mario per convincerlo a dichiararsi colpevole al posto di Cosimo, in cambio di un piccolo compenso. “Ma qui di Mario ce ne so’ cento”, gli urla qualcuno, “ma guarda che questo è uno che ruba”, ribatte Capannelle, e l’altro risponde “e sempre cento so’!”. Scrittura geniale, secca, puntuale.

Grazie ai ricordi della grande scrittrice Suso Cecchi D’Amico nel libro si scopre anche che il gruppo degli sceneggiatori faceva doppi turni, mattino e pomeriggio, e che spesso finiva a liti tra Age & Scarpelli, stemperati da Monicelli e dalla stessa Suso. Caterina D’Amico, sua figlia all’epoca bambina, racconta che aiutava la madre a battere a macchina su una Olivetti regalatale dal regista. E una sera che convinse sua madre a portarla al cinema: “La sala era presa d’assalto. Strapiena. Gente in piedi. Ricordo che alle battute il pubblico rideva così forte che del film non si sentiva quasi nulla. Per fortuna mia madre mi ripeteva i dialoghi all’orecchio”. Nell’ultima scena, dopo il colpo fallito Beppe, il pugile suonato, si unisce ai manovali di un cantiere e il vecchio Capannelle lo mette in guardia, disperato: “Beppe, ma ti fanno lavorare!”. Un’ultima geniale frecciata prima dei titoli di coda.

Chi l’avrebbe detto mai che un colpo fallito, raccontato in modo così geniale, avrebbe fruttato un bottino così ricco per il cinema italiano. Monicelli e i quattro sceneggiatori hanno messo in scena un paese che non sa rubare ma che però sa sognare.