LaPresse

Magazine

Scarti di genio, i fotogrammi dimenticati di Iñárritu

Nella mostra “Sueño Perro” il regista messicano sono raccolti migliaia di metri di pellicola del film “Amores Perros” e paragona questo ritrovamento alla placenta "che contiene tantissimi nutrienti, sequenze di Dna, proteine"

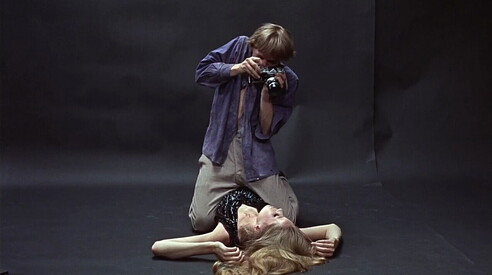

Sembravano solo scarti di pellicola abbandonati sul pavimento di una sala di montaggio e invece erano il cuore pulsante di “Amores Perros”, film d’esordio di Alejandro González Iñárritu, dove i cani sono protagonisti tanto quanto gli umani: un pitbull feroce con i suoi simili ma dolce con il padrone che lo sfrutta in combattimenti clandestini come fonte di guadagno per una fuga d’amore impossibile. A una top model amputano una gamba e il suo cagnetto caduto in un buco nel pavimento viene sbranato dai topi. Un barbone-killer ex rivoluzionario vive tra l’immondizia e prova compassione solo per il suo branco di cani randagi. Il capolavoro del regista messicano oggi compie 25 anni e proprio grazie a quei 300 chilometri di pellicola scartata viene festeggiato con un’inedita installazione multisensoriale alla Fondazione Prada di Milano. La mostra “Sueño Perro: Instalación Celuloide de Alejandro G. Iñárritu” (fino al 26 febbraio 2026) propone una affascinante confluenza tra cinema e arti visive grazie a quell’enorme quantità di resti dimenticati esattamente un quarto di secolo fa. “E’ stata una sperimentazione in assoluta libertà, senza la costruzione della struttura narrativa della trama”, ha raccontato Iñárritu alla conferenza stampa il giorno dell’inaugurazione della mostra, “un gioco che ora io propongo a tutti voi. Entrando in questa stanza buia vi invito a lasciarvi cogliere di sorpresa, ad abbandonarvi a queste ombre che vedrete riprodotte dai tanti proiettori”.

“Sueño Perro” è molto più di una mostra, è un esperimento sensoriale, un sogno di luce violenta, un corpo pulsante che riprende vita dopo essere stato dimenticato. Un’esumazione estetica che prende forma da ciò che per anni è restato nell’ombra, negli scarti, negli errori di scene ripetute o venute male. “E’ stato un processo molto lungo durato sette anni, a partire dal 2018, senza alcun intento specifico, nessun tipo di pianificazione, solo il desiderio di esplorare e sperimentare e andare a vedere se c’era effettivamente qualcosa da trovare dietro o forse dentro il film”, racconta il regista all’affollata conferenza all’ingresso del museo milanese. Il trasporto con cui Iñárritu racconta questo lungo lavoro di riesumazione di migliaia di metri di pellicola è toccante, il suo sguardo è fiero quando parla della materialità del 35 mm, della sua grana, del suo sfarfallio ormai dimenticato nell’èra digitale. Paragona questo ritrovamento di celluloide alla placenta che viene separata dal bambino appena nato: “Quella placenta contiene tantissimi nutrienti, sequenze di DNA, proteine ed effettivamente può dare origine e contenere di fatto dei pezzi molto diversi, praticamente un materiale spettrale che mi è piaciuto provare a mettere insieme in modo sperimentale”. Scavare negli archivi dell’Universidad Nacional Autónoma de México l’ha portato a rimontare ciò che a suo tempo è stato scartato: sedici milioni di fotogrammi, immagini che non servivano alla narrazione ma che ora diventano un nuovo paesaggio interiore.

Prima di addentrarsi nell’oscurità delle sei sale della Fondazione Prada, come se si penetrasse in un ventre primordiale di immagini, non vi è alcuna raccomandazione per chi non avesse ancora visto il film candidato nel 2001 sia all’Oscar che al Golden Globe come miglior film straniero: se anche non si conosce la trama delle tre storie che si intrecciano in un pauroso incidente automobilistico nel centro di Città del Messico, lo spettatore viene immediatamente catturato da questo flusso ininterrotto di immagini grezze a cui volutamente non è stata fatta alcuna color correction, le migliorie visive che portano al film finale. In ognuna delle stanze più proiettori contemporaneamente riproducono sulle pareti volti intrecciati a destini, sguardi avviluppati a fatalità, esseri umani e cani. Se “Amores Perros” (traducibile con “Amori selvaggi, bestiali”) raccontava tre storie di amori, tradimento e violenza in una cupa Città del Messico, “Sueño Perro” scava ancora più a fondo, permettendo a ogni spettatore di esplorare e ricostruire la propria storia attraverso il flusso ininterrotto delle immagini di dolore, fragilità, istinto e brutalità. Complice il magnifico sound design onirico realizzato da Martin Hernandez che ha catturato magicamente il suono della città. Il progetto “Sueño Perro” è la terza collaborazione tra Fondazione Prada e il regista sessantaduenne messicano dopo “Flesh, Mind and Spirit” e l’installazione di realtà virtuale “CARNE y ARENA”, presentata a Cannes e a Milano nel 2017.

“Uno degli obiettivi centrali del nostro lavoro è partecipare a progetti che abbiano significato e risuonino con le urgenze del nostro tempo”, scrive Miuccia Prada, presidente e direttrice di Fondazione Prada, in apertura del bel libro-catalogo edito in occasione dell’inaugurazione, “una mostra-installazione che non si configura come un’esposizione di memorabilia né come una commemorazione nostalgica di un capolavoro del passato, bensì come una rilettura evolutiva del film originale, proposta in una nuova forma immersiva”. La metropoli che fa da scenario alle tre storie del primo lungometraggio di Iñárritu è naturalmente Città del Messico, città zeppa di conflitti estremi, da una parte scossa dall’estrema povertà e dalla dura lotta per la sopravvivenza quotidiana, dall’altra avvelenata da una corruzione morale insostenibile e dalla ricchezza sfrontata in mano a pochi. Una megalopoli da nove milioni di abitanti “in costante movimento, dove la precarietà è la norma, la violenza spesso l’unico linguaggio possibile e dove, nonostante tutto, sopravvivono sogni, desideri e legami affettivi”, scrive Miuccia Prada, “a venticinque anni dalla sua uscita ‘Amores Perros’ continua a parlare al presente e a restituire, con potenza visiva ed emotiva, tutta la complessità del mondo in cui viviamo”.

Al secondo piano del museo il percorso espositivo offre un secondo livello narrativo con la mostra fotografica “Mexico 2000: The Moment that Exploded”, curata dallo scrittore e giornalista messicano Juan Villoro. Attraverso un meticoloso racconto audio (da ascoltare in cuffia) e un’ampia raccolta di ritagli di giornale e fotografie di Paolo Gasparini, Graciela Iturbide, Eugenio Metinides e Pedro Meyer, il pubblico viene trasportato nel contesto culturale, sociale e politico della caotica città messicana all’inizio del nuovo millennio. Villoro ricorda che il 2000 fu un momento di transizione: il PRI, il partito istituzionale ininterrottamente al potere da decenni, era stato sconfitto, eppure alle spalle di questa apparente rivoluzione restavano ferite aperte, disparità, violenza. E quel contesto è la materia umana e sociale che ha dato la vita ad “Amores Perros”. “A quell’epoca in Messico si producevano solo sette film all’anno. Erano sempre gli stessi registi a girare, quelli sovvenzionati dal governo”, scrive Iñárritu nel testo che apre il libro “Amores Perros” edito da MACK e Fondazione Prada, un autentico oggetto d’arte che raccoglie fotografie, disegni, storyboard, appunti, lettere e documenti sulla lavorazione del film, oltre che contributi, tra gli altri, dei registi Denis Villeneuve e Walter Salles. “Girare un film in Messico era letteralmente impensabile, se non impossibile. Era una sorta di miracolo. E se ti veniva concesso di farlo, dovevi mettere in conto che verosimilmente sarebbe stato il tuo primo e unico film, perché i miracoli accadono una volta sola”, aggiunge Iñárritu.

Città del Messico è ancora oggi una delle città più seducenti ma violente del mondo, e il regista allora esordiente se l’è dovuta vedere persino con una gang di spacciatori di crack che, mentre la troupe girava in un quartiere molto degradato, ha rubato cineprese, obiettivi e tutta l’attrezzatura. Dopo una contrattazione tra il direttore di produzione e il boss che controllava l’intero quartiere le riprese sono ricominciate come se niente fosse, con alcuni membri della gang nel ruolo di comparse. In pochi anni il percorso artistico di questo autore viscerale e sulfureo si è arricchito notevolmente, portando all’attenzione internazionale film potenti e a tratti disturbanti come “21 Grammi”, “Babel”, “Birdman” e “Revenant”. Entrando nel flusso magmatico di “Sueño Perro” è interessante notare come sia cambiato il suo sguardo dal momento in cui ha realizzato il primo film a oggi, da come, rimaneggiando la stessa materia, sembri in questo caso più interessato a una introspezione in profondità piuttosto che alla orizzontalità di un contesto narrativo tradizionale. “Quanti film esistono dentro un film?”, si chiede il regista presentando questo imponente lavoro, “immergersi nella celluloide grezza e smembrarla è stata una sorta di impresa archeologica. Infinita ed esaltante. L’innocenza di forme incompiute in uno specchio”.

Mettere in scena la sua visione non è stato facile, soprattutto trovare la gran quantità di proiettori cinematografici necessari, recuperati prevalentemente da Locarno e custoditi da anziani operatori, uniche persone in grado di farle funzionare e che, in alcuni casi, oggi sono scomparsi. Ognuna di queste macchine delle meraviglie ha delle complesse strutture costruite o adattate per l’occasione che permettono alla pellicola di girare in loop, a ciclo continuo, per proiettare all’infinito il sogno del regista, come se il suo cinema si fosse trasformato nel celebre nastro di Moebius che ruota su se stesso ricominciando sempre da capo.

In tanti, tra giornalisti e curiosi, sono seduti al buio per terra a rivivere tutti i ciak ripetuti di alcune scene, o a immaginarle per la prima volta senza sapere cosa succeda veramente nella storia: il feroce combattimento tra i cani, gli sguardi languidi di un giovanissimo Gael García Bernal innamorato della moglie del fratello, l’incrocio dell’inquietante incidente intorno a cui ruota tutto il film ripreso da diversi punti di vista della strada, l’inseguimento in auto, lo sguardo allucinato del barbone-killer attorniato dal suo branco di cani. Nel libro il regista racconta che l’impresa di girare il suo primo film era così incerta che l’avvocato di Bernal, allora attore ventenne e sconosciuto, aveva chiesto solamente una copia del film in VHS nel caso la pellicola non fosse mai uscita al cinema. “Un film d’esordio era una sorta di murale: era l’unica e sola possibilità di rappresentare tutto ciò che credevi, pensavi, temevi, desideravi o che avevi sempre voluto esprimere. Non ce ne sarebbe stata un’altra”, scrive oggi Iñárritu, “per me ‘Amores Perros’ era quell’unica e sola occasione. Ci ho messo il cuore e tutto ciò che avevo imparato nella vita fino a quel momento, sul piano tecnico e sul piano emotivo”.

Se il film aveva come sottotitolo “Quiebre, Fuego y Revelación”, cioè frattura, fuoco e rivelazione, in “Sueño Perro” queste tre componenti sono esplose e proiettate contemporaneamente in ogni schermo del museo, come una realtà allucinata che non si compie mai: ogni spettatore diventa così il regista del film che Iñárritu gli permette di immaginare tra le intermittenze della luce, le bruciature della pellicola e i ciak ripetuti. L’anno della sua uscita il film venne presentato in concorso a Cannes, con la giuria presieduta da Bernardo Bertolucci. Iñárritu racconta nel libro che, nervosissimo, assistette alla proiezione in un piccolo cinema sulla Croisette dove, durante la proiezione, gli spettatori si distraevano, parlavano al telefono, e dopo un’ora dall’inizio del film (che dura ben 154 minuti) molti lasciarono la sala. Il regista pensò al peggio, non immaginava certo che quell’esordio lo avrebbe portato così lontano. Arrivò depresso al pranzo voluto da Bertolucci e il grande Maestro, vestito di bianco, sorseggiando un Martini ghiacciato gli disse: “Ho una brutta notizia da darti. Questo è niente. Dopo il primo film, tutto peggiora in modo esponenziale”.

“Sueño Perro” è la rappresentazione perfetta di questa frase, e anche molto di più: è un sogno collettivo, un mosaico di cosa è stato, di cosa avrebbe potuto essere e di cosa non è mai stato. Dopo ore a vagare tra le sale della Fondazione Prada all’improvviso, dall’oscurità, mi sfila accanto proprio lui, Alejandro González Iñárritu, che sembra stia riguardando la sua opera come fosse la prima volta. Mi avvicino e lui mi chiede se mi è piaciuta. Sono un suo grande fan da sempre, il mio parere conta poco, ma gli faccio l’unica domanda che nessuno gli ha fatto in conferenza stampa: “Com’è stato girare con i cani?”. “Difficile, molto difficile”, sorride lui, e si dilegua nel buio attraversato dal fascio di luce di uno dei proiettori che lo trasforma in ombra che torna a respirare.