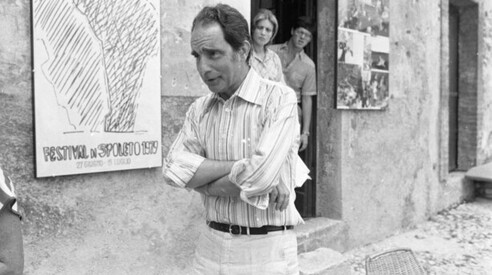

Foto Ansa

Una fogliata di libri

Quarant'anni fa moriva Italo Calvino

L'autore continua a essere celebrato e cristallizzato da un culto che spesso ne tradisce la complessità. Per rendergli davvero giustizia, occorre liberarlo dal gigantismo esegetico e riscoprirlo come scrittore di transizione, preciso, inquieto, irriducibile

Nel settembre di quarant’anni fa moriva Italo Calvino. Si stanno dunque aprendo le celebrazioni, del resto per lui mai chiuse. Qui ho a disposizione 3.500 battute. Forse perfino troppe. Non perché Calvino non meriti spazio, ma perché lo si onora di più con un ritratto breve. Specie di fronte all’eccesso di monografie ponderose. Specie se si spera di correggere almeno un po’ la parabola alienante della sua fortuna. La quale somiglia a quella di Leonia, una delle sue “Città invisibili”, che “rifà se stessa tutti i giorni” gettando ogni mattino i vestiti, gli utensili e gli arredi di ieri nella spazzatura, tanto che ci si chiede se la sua vera passione sia “il godere delle cose nuove” o non piuttosto “l'espellere, l'allontanare da sé, il mondarsi d'una ricorrente impurità”. Questa città rimuove anche la rimozione: nessuno sa dove gli spazzaturai portino quotidianamente il loro carico. Ma mentre l’abitato si espande, iniziano a fargli corona quelle altre nuove città che sono gli immondezzai - delle Leonie definitive, indegradabili. Questa parabola è la nemesi dell’igienismo di Calvino, della sua ossessione darwiniana, del suo bisogno di sapere giorno per giorno - diceva Bollati - quali azioni letterarie vendere o comprare; ed è anche la nemesi dei suoi interpreti, cioè di un’immensa letteratura apologetica, di un gigantismo bibliografico che oggi ricopre lo scrittore per eccellenza magro fino a renderne invisibili i contorni. Nemico di psicologia e società, delle essenze opache e delle realtà rugose, Calvino ha inventato per sé una letteratura simile a un campo di forze, fatta di funzioni e di vettori.

Ma per riuscirci ha avuto bisogno di appoggiarsi a una disciplina “paterna”, a un’autorità da lavorare ai fianchi: il Pci, lo strutturalismo… Se per definirsi occorre affrontare l’attrito dei materiali circostanti, nella maturità il suo dramma è stato quello di appartenere a una cultura vincente ormai priva di resistenze esterne: una nebulosa accademica senza confini, che trasformava le sue mappe, i suoi emblemi e la sua invocata interdisciplinarietà in un dovere noioso e arbitrario. Questa cultura ha regalato a Calvino una vittoria di Pirro, essendo la cosa più lontana dal necessario confronto con l’altro da sé, e quindi dall’economia o ecologia della forma poetica come conoscenza. E’ sintomatico che nella galleria delle citatissime “Lezioni americane”, dettate più dalle mode che da una chiara ratio, quasi nessuno si soffermi sulle righe in questo senso più significative: quelle in cui si raccomanda di opporsi al caos dell’informe con la massima concentrazione epigrammatica, e quelle in cui l’autore si preoccupa dell’inquinamento da immagini che tarpa l’immaginazione visiva, accumulando enormi metropoli di monnezza stereotipata. A differenza dei suoi esegeti, il fobico Calvino resta infatti maestro nel costruire architetture letterarie solide, e nell’accezione migliore limitate. Scrittore minore ma eccellente didatta, riscrive i classici infilandoli nell’imbuto di una ideale chiavetta USB indispensabile per i tempi dell’Apocalisse e della Fretta. E tuttavia, le opere dove Calvino arriva più vicino a un integro bilancio su di sé e sul mondo sono nate nelle fasi di transizione, quando il posto dell’autorità intorno a cui far ruotare i propri agili giochi non era più o non era ancora saldamente occupato. Non sono, insomma, mere favole pedagogiche. E’ il caso della “Giornata d’uno scrutatore”: dove il dissidio irrisolvibile tra utopia politica e male naturale rappresenta per davvero - e non per suggestione da abile conferenziere – una contraddizione di livello leopardiano.