L'intervista

Antonia Arslan: "Le proteste pro Gaza sono il frutto dell'odio di sé occidentale"

Si protesta per la Palestina, ma si ignora tutto il resto. Dal Sudan all'Armenia. Il motivo? "Israele rappresenta l'avamposto dell'Occidente. Alla base di questi cortei è l'odio di sé", dice la scrittrice italiana di origini armene

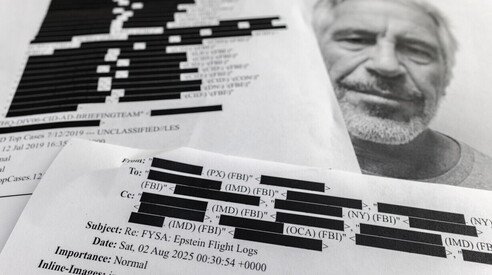

“Come mai si protesta per Gaza e solo per Gaza? Il motivo è semplice, se parliamo di università". E qual è? "E' perché gli studenti sono stati, per così dire, 'lavorati'. Sono stati ammaestrati accuratamente dal 7 ottobre a oggi”. A parlare al Foglio è la scrittrice italiana di origini armene Antonia Arslan. Già docente di Letteratura a Padova, autrice di romanzi di successo come “La masseria delle allodole” (Rizzoli), Arslan spiega che “Israele ha perso la guerra della propaganda". La guerra delle immagini, intende? "Sì. Al punto che mi domando se non sia stato un errore non pubblicizzare le foto delle donne e dei neonati trucidati. Per quanto io non creda che dietro le proteste ci sia solo un latente antisemitismo...”. In effetti, professoressa, c’è forse qualcosa di più generico, di più superficiale. E tuttavia di altrettanto potente. Non crede? “Avendo frequentato molto le università americane, tendo a credere che la radice delle proteste pro Gaza, sempre più violente, sia un esito ovvio dell’odio di sé che spiega perché si protesta per i gazawi e non per i cristiani perseguitati in Nigeria”.

Non antisemitismo, dunque, bensì anti occidentalismo. “Proprio così. E’ un odio di sé coltivato. Soprattutto nelle facoltà e nei dipartimenti umanistici delle accademie occidentali, dove si sono prese a modello le elaborazioni francesi degli anni Sessanta e Settanta. Teorie nichiliste che sono diventate i nuovi vangeli della modernità. Voglio dire: i ragazzi che protestano fuori dalle scuole o dagli atenei sono privi di qualsiasi barriera morale e religiosa. Magari sono battezzati, certo, ma ignorano i cardini del Cristianesimo e del Cattolicesimo". Che diventa, appunto, un Cattolicesimo-zombi. "Sono i figli di una cultura vuota. Senza forza e senza sostanza. Destinata, in altre parole, a essere sconfitta”.

Si avversa dunque Israele perché lo si considera l'avamposto dell’Occidente? “Sì. Il nemico non è tanto l’ebreo, quanto l’Occidente. Penso alle università americane, appunto. Sei anni fa, in Georgia, mi colpì l’esistenza dei cosiddetti safe spaces...”. Dei luoghi fisici o virtuali pensati, in teoria, per il supporto di persone soggette a discriminazioni, molestie, disagi legati all'identità di genere, all'orientamento sessuale, all'etnia o ad altre vulnerabilità. Perché la colpirono? “I safe spaces hanno contribuito a un lavorio sotterraneo verso un banale nichilismo. Il quale, a sua volta, non ha retto”. Forse perché il vuoto, in cultura come in natura, non regge. “E così dal nichilismo si è passati di colpo alla nostalgia per una guida forte che però si rivolge a Oriente. E che, oso dire, si traduce nell’islamofilia generalizzata e nei cortei pro Gaza”.

Il conflitto è certamente crudele: a Gaza, oggi, risultano morti 66.000 palestinesi. Lo sconcerto collettivo trova un correlativo oggettivo nei numeri. “Nelle università a volte si protesta per ragioni fondate. Altre volte sono puri pretesti”. Giusto ieri una parte dei docenti della Sapienza recapitava una lettera alla rettrice Antonella Polimeni per cessare le collaborazioni con Israele. Ecco. Il sospetto che si tratti appunto di pretesti s’insinua, a maggior ragione, se si considerano gli altri conflitti in corso. Le altre guerre rispetto alle quali né la stampa né il corpo accademico paiono accorarsi. Secondo l’Onu la guerra civile sudanese, dal 2023, ha determinato la morte di 150.000 persone. Molte donne sono state massacrate in stupri etnici. Eppure il silenzio ovatta quest'altro sangue. Perché? “Le ragioni sono storiche e geografiche. Ma alla base è sempre l’odio di sé di cui parlavo prima. Il conflitto israelo-palestinese accende una partigianeria antica, mai sopita, tra Oriente e Occidente. Penso poi all’uso della parola genocidio…”. Parola che lei ben conosce. “Parola coniata nel 1944 da Raphael Lemkin, giurista polacco di origine ebraica, a proposito del caso armeno. La sua invenzione fu il frutto di una gestazione e di uno studio lunghi vent’anni. Il genocidio, secondo la definizione di Lemkin, è un tipo specifico di massacro. E’ l’eliminazione di una parte del ‘proprio’ popolo, e cioè di una minoranza, secondo la metafora diffusa al tempo di Lemkin del contadino che dispone a suo piacimento delle proprie galline”. Delle minoranze, appunto. “Se gli arabi possono vivere in Israele, quello contro i gazawi è tecnicamente un eccidio, un massacro. Genocidio è una parola in voga, lo capisco, ma è scorretta. Ciò detto, è vero: di alcuni fatti non si parla. Penso ancora all’Artsakh”. Artsakh o Nagorno Karabakh. Regione di popolazione armena tornata sotto il controllo dell’Azerbaijan dopo l’ultima offensiva del 2023. Una vittoria, quella azera, che ha provocato l’esodo di migliaia di abitanti. “Il caso dell'Artsakh è la manifestazione della potenza bellica della Turchia. Del tentativo di Erdogan, cioè, di raggiungere via terra non tanto gli azeri ma la praterie degli stati islamici ex sovietici: Kazakistan, Turkmenistan… Ed è un progetto che riuscirà nell’insipienza di tutte le cancellerie occidentali, Figurarsi delle università. Notoriamente poco sensibili alle comunità cristiane”.

Ricomincia Sanremo

Un Festival di rassicurante Baudismo