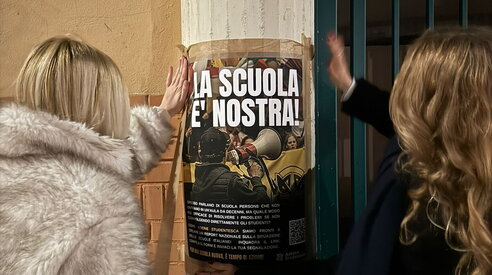

Foto Ansa

in classe

Le pene degli insegnanti in una scuola che sta diventando un anacronismo

Insegnare oggi rischia di diventare un mestiere superfluo in un contesto che svuota la scuola del suo senso. Non si riesce più a trasmettere il sapere formando anche il carattere, la mente e la mentalità di giovani

Riaprono le scuole, ricomincia l’anno scolastico e si riprende a chiedersi come sia possibile oggi “fare scuola” per gli insegnanti e “andare a scuola” per scolari e studenti. La scuola sta diventando una specie di anacronismo. Sta sempre più venendo meno l’idea stessa di rapporto scolastico. Per esistere, la pratica scolastica ha bisogno di presupposti culturali, anzitutto di un’etica scolastica fatta di volontà di imparare e di insegnare, cioè di una autorità e di una disciplina orientate al raggiungimento di uno scopo: educazione e sapere, socialità e apprendimento, comunicazione tra adulti e adolescenti, genitori e insegnanti. Se in famiglia non c’è una idea viva di cosa è cultura e formazione, una tale mancanza comprometterà inevitabilmente anche la vita scolastica, renderà difficile o quasi impossibile lo sforzo, il lavoro, la fatica e l’applicazione che l’apprendimento e la formazione richiedono. Se non esiste un contesto sociale e culturale favorevole alla scuola e che valorizzi gli scopi scolastici, la scuola non sarà neppure concepibile.

Sul Corriere della Sera dello scorso 2 settembre ho trovato una breve ma eloquentissima lettera pubblicata con questo titolo: “Sono un insegnante e vorrei cambiare lavoro”, firmato Marco Radaelli, Pavia, docente di Filosofia e Storia. Il valore di una tale dichiarazione credo che sia tanto maggiore anche a causa del fatto che il docente insegna quelle materie, filosofia e storia, a ragazzi fra i sedici e i diciannove anni, con i quali si può e si deve ragionare e discutere di tutto, anche di cosa è la scuola, di cosa sono società e cultura, di quali scopi e valori si attribuiscono alla vita individuale e collettiva, nonché del rapporto fra passato, presente e futuro. Se il problema è che neppure con gli adolescenti degli ultimi tre anni di scuola media superiore si riesce a elaborare e trasmettere cultura, allora c’è di che disperarsi. Le ultime righe della lettera rimandano anche a un libro pubblicato dallo stesso docente con il titolo Educare insegnando e dicono: “Vorrei cambiare lavoro. Non perché io non voglia più fare l’insegnante. Vorrei cambiare lavoro proprio perché vorrei fare l’insegnante. Una figura professionale che però oggi, nella scuola, non è quasi più richiesta”.

Credo che la verità sia proprio questa e che non siano pochi, ma piuttosto la maggioranza, gli insegnanti che a scuola non riescono più a insegnare educando, o educare insegnando. Cioè trasmettere il sapere formando anche il carattere, la mente e la mentalità di giovani che subito dopo, a vent’anni, dovranno cominciare a pensare e fare, per la prima volta nella vita adulta, “qualcosa di serio”. Altro che macchine pensanti e intelligenza artificiale nella scuola. Ci vogliono coraggio, responsabilità, desiderio di sapere, vedere, giudicare, interpretare, decidere, cioè dare forma e senso alla propria vita. Mi permetto di dire al professor Radaelli che lui è la persona giusta per fare una cosa importantissima, insegnare agli insegnanti a fare scuola, nonostante che quasi niente, nell’attuale contesto sociale, dia valore alla scuola.

Ricevo un breve libro interessante e piuttosto insolito, Poetiche del testo filosofico. Hegel, Merleau-Ponty e il linguaggio letterario di Eleonora Caramelli (Carocci editore, pp. 153, euro 18). E’ un tema che più o meno direttamente ha spesso attirato la mia attenzione e per almeno due ragioni. La prima è che la prosa dei filosofi è spesso informe se non barbara, cioè letterariamente inconsapevole e trascurata. La seconda ragione è che nel genere letterario chiamato “saggio” c’è molta più filosofia di quella che immaginano i moderni filosofi di professione, detti anche non filosofi ma professori di filosofia. Se si riduce la nozione di filosofia a qualcosa di limitatamente specialistico, come per esempio la logica e la metafisica, allora si tende a escludere dalla storia del pensiero e delle idee i saggisti come scrittori che pensano, cioè come autori di prosa riflessiva.

La cosa che più mi lascia perplesso nel libro di Eleonora Caramelli è che i suoi punti di partenza siano Hegel e Merleau-Ponty, invece che partire, per esempio, da Seneca, Agostino, Montaigne, Bacon, Pascal e da altri moralisti classici e moderni come Hume e Diderot, Schopenhauer e Leopardi, Kierkegaard e Nietzsche, De Sanctis e Ruskin e poi Karl Kraus, il Lukàcs dell’Anima e le forme, Alain, Valéry, Eliot, Musil, Benjamin, Ortega, Adorno, Chiaromonte, Simone Weil, Auden, Camus, George Steiner eccetera. Se si parte dalla filosofia si cercano i rari testi filosofici che hanno qualche valore letterario. Se invece si parte dai saggisti e dal saggio come genere letterario, si scopre quanto pensiero critico e quindi quanta filosofia c’è nella critica letteraria e nella critica culturale, sociale e morale. Tenendo conto che i liberi saggisti sono spesso critici della filosofia per soli filosofi.