Ansa

RAPPORTI ALLA MANO/29

La disaffezione per la politica. I dati dell'Istat e qualche idea per invertire la tendenza

Sfiducia e disinteresse. In Italia non è in calo solo l’affluenza alle urne, è diminuita anche la partecipazione invisibile, fatta di informazione e discussione. Che cosa si può fare per aumentare il senso di appartenenza alla collettività?

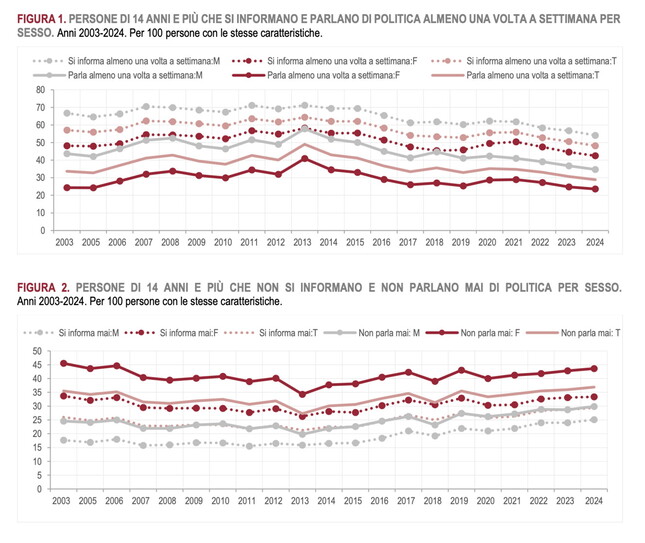

Tra il 2003 e il 2024, si è osservato un calo generalizzato della partecipazione invisibile (informarsi e discutere di politica). Questo trend riguarda uomini e donne, ma con intensità diverse, contribuendo a ridurre le ampie differenze di genere. Nel 2003, a informarsi con regolarità di politica era il 66,7 per cento degli uomini a fronte del 48,2 per cento delle donne. Nel 2024 questi valori calano di 12,6 punti percentuali per gli uomini e di 5,7 punti per le donne. La differenza tra uomini e donne passa da 18,5 a 11,6 punti percentuali”. Questa la sintesi della recentissima accurata analisi della partecipazione politica in Italia, svolta dall’Istituto nazionale di statistica. Dunque, la distanza tra paese reale e paese legale non è misurata soltanto dalla decrescita della partecipazione al voto dei cittadini italiani, che dal 93 per cento è ora calata al 63 per cento, ma anche dalla disaffezione per la politica o dal disinteresse per essa mostrato da questi dati. Essi misurano la distanza tra il paese e la sua classe dirigente. Ecco, dunque, una indagine che cultura e politica italiani dovrebbero studiare con molta attenzione perché da essa, piuttosto che dalle piccole liti quotidiane, dipende il futuro del paese.

Uomini e donne

Prima di procedere, esaminiamo però più attentamente alcuni aspetti di questa indagine, in particolare quelli riguardanti i divari di genere, di età e territoriali, i motivi del disinteresse e i fattori che contribuiscono all’interesse per la politica, quali il titolo di studio e l’esperienza lavorativa, sempre valendoci dell’indagine Istat. Secondo quest’ultima, “permangono evidenti differenze di genere che vedono gli uomini partecipare più numerosi alla vita politica del paese. Nel 2024, poco più di due donne su cinque (42,5 per cento), infatti, si informa settimanalmente di politica, contro il 54,1 per cento degli uomini. In particolare, è sull’informazione quotidiana che il gap di genere è più evidente (27,6 per cento degli uomini e 19,0 per cento delle donne)”.

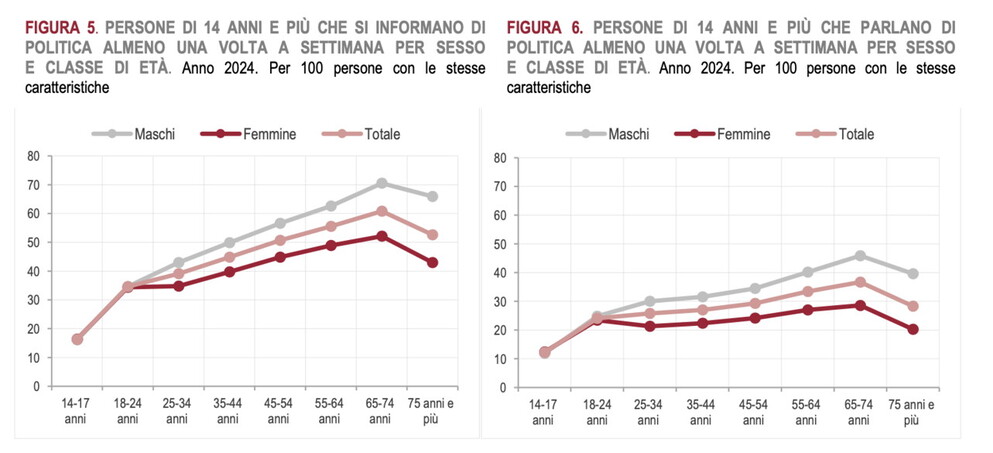

I giovani

Ancora più preoccupanti i livelli più bassi di partecipazione politica invisibile che riguardano i giovani fino a 24 anni e, in particolare, i giovanissimi: “Si informa di politica almeno una volta a settimana il 16,3 per cento dei ragazzi di 14-17 anni e poco più di un terzo (34,6 per cento) dei 18-24enni. A non informarsi mai, invece, sono rispettivamente il 60,2 per cento e il 35,4 per cento”.

Il titolo di studio e la condizione lavorativa

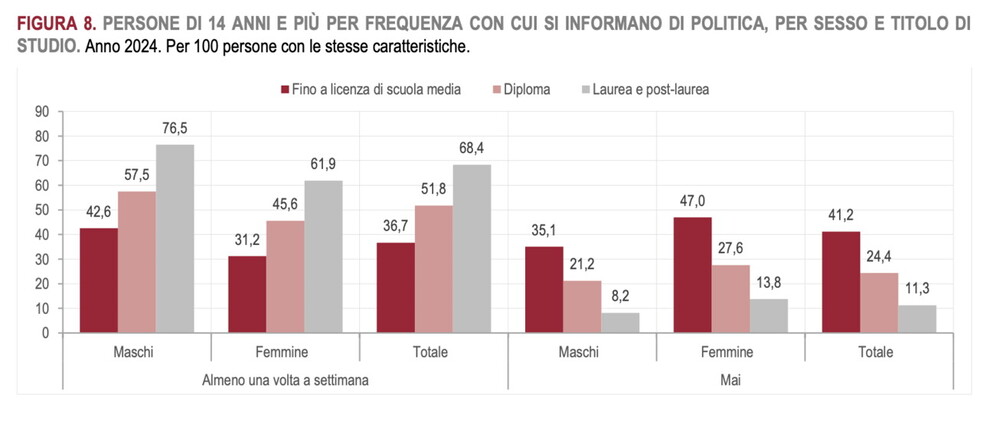

Influenzano la partecipazione il titolo di studio, cioè l’istruzione e la scuola, e la condizione lavorativa: “La disaffezione totale per l’informazione e la discussione politica è più diffusa in presenza di titoli di studio più bassi. Non si informa mai di politica l’11,3 per cento dei laureati, una percentuale più che doppia di diplomati (24,4 per cento), e quasi quadrupla per quanti hanno al più la licenza media (41,2 per cento). Un trend analogo si osserva in merito al parlare di politica”. Per quanto riguarda il lavoro, l’Istat rileva che gli occupati, insieme ai ritirati dal lavoro, si informano e parlano regolarmente di politica più degli altri segmenti di popolazione: “Si informa regolarmente di politica il 52,3 per cento degli occupati e il 61,6 per cento dei ritirati dal lavoro a fronte di un valore medio del 48,6 per cento riferito alla popolazione di 15 anni e più”.

Nord e Sud

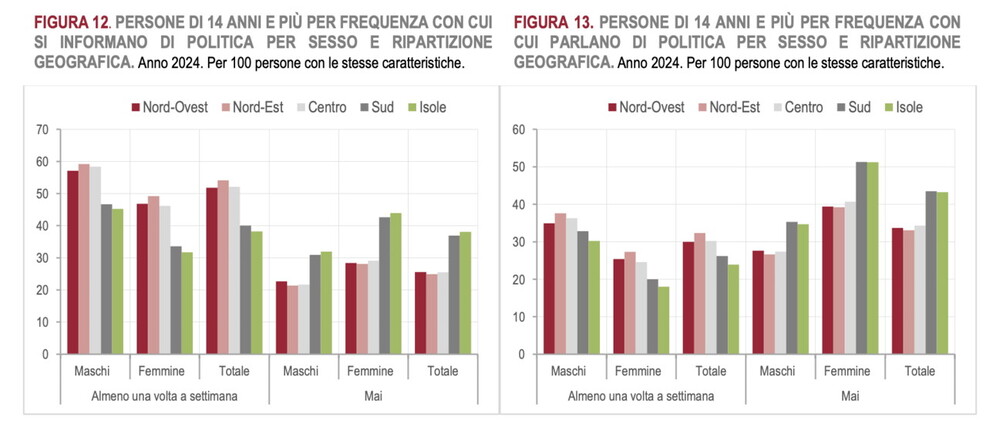

La partecipazione politica è molto differenziata sul territorio. “Si informa di politica almeno una volta a settimana la maggioranza della popolazione del centro-nord (con valori compresi tra il 52 e il 54 per cento), contro il 40 per cento circa del Mezzogiorno. Sempre nelle regioni del Mezzogiorno una quota analoga (37,3 per cento) non si informa mai a fronte del 25,0 per cento circa delle regioni del nord”. Calabria, Sicilia e Campania sono i fanalini di coda della partecipazione.

Come si informano della politica i cittadini

L’interesse dell’indagine Istat sta anche nella ricerca dei mezzi più diffusi di informazione sulla politica. La televisione è il mezzo informativo più utilizzato, ma con numerose variazioni nel ventennio considerato: “Rispetto al 2003 l’uso della tv come fonte di informazione politica è diminuito di quasi 10 punti percentuali (dal 94 all’84,7 per cento). Si è invece dimezzata, passando dal 50,3 al 25,4 per cento, la quota di cittadini che si informano tramite i quotidiani”. “Emerge ora internet, soprattutto per gli adulti fino a 44 anni, tra i quali le percentuali superano il 60 per cento. Considerando nell’insieme i canali tradizionali e quelli accessibili tramite internet, la radio e la tv restano i mezzi principali, utilizzati dall’89,5 per cento della popolazione. Al secondo posto si collocano i quotidiani (cartacei oppure online): 41,7 per cento, utilizzati dal 45,2 per cento dei maschi e dal 38,0 per cento delle donne”.

Le cause: disinteresse e sfiducia nella politica

Quanto alle cause, “degli oltre 15 milioni di cittadini di 14 anni e più che non si informano mai di politica, poco meno dei due terzi (63,0 per cento) sono motivati dal disinteresse, più di un quinto (22,8 per cento) dalla sfiducia nella politica”.

La partecipazione per la democrazia

Che la partecipazione sia elemento fondamentale della democrazia l’ha spiegato nel 1835 Alexis de Tocqueville nella prima parte della sua opera sulla democrazia in America, in particolare nei capitoli quinto, settimo e ottavo. Tocqueville collegava la partecipazione alla vita locale, alla giustizia e alla libertà di associazione con le seguenti frasi: “Nel comune, come ovunque altrove, il popolo è il vero potere. [...] E’ la partecipazione costante e reale di tutti i cittadini agli affari della società che dà alla vita comunale la sua forza e la sua vitalità”. “Il giurì è anzitutto un’istituzione politica; è la partecipazione della società all’esercizio della giustizia. [...] Fa sentire a tutti i cittadini che essi hanno dei doveri verso la società e delle responsabilità nella sua conduzione”. “La libertà di associazione è, per così dire, la madre di tutte le altre forme di partecipazione politica. E’ nelle associazioni che i cittadini imparano ad agire insieme e a far prevalere l’interesse comune.”

La conseguenza della diminuzione della partecipazione

Se la partecipazione diminuisce, la conseguenza è chiara, vi sarà minore democrazia e aumenterà lo spazio tra paese reale e paese legale. Questa è una distinzione che risale alla Francia della Monarchia di Luglio (1830-1848) in riferimento al sistema elettorale censitario. Con paese legale si indicava l’insieme ristretto degli elettori ammessi a partecipare alla vita politica secondo la carta costituzionale francese (poco più di 200 mila persone su più di venti milioni di abitanti) e con paese reale la società nel suo complesso, cioè la grande maggioranza della popolazione esclusa dal diritto di voto (contadini, operai, piccola borghesia). François Guizot (1787-1874), storico e uomo politico della Monarchia di Luglio, ne sviluppò l’idea. Per lui solo coloro che possedevano “capacità” (istruzione, ricchezza, indipendenza) dovevano partecipare al governo; donde la restrizione del suffragio. Fu poi ripresa in modo polemico da critici del regime (repubblicani, socialisti, cattolici come Louis de Bonald e poi Charles Maurras).

Che fare?

Che si può fare per diminuire la disaffezione per la politica e aumentare il senso di appartenenza alla collettività? L’azione principale non può essere che quella dei partiti, che debbono riscoprire due aspetti della loro tradizione: il primo, quello che riguarda la struttura, cioè il partito associazione e non ristretta cerchia oligarchica; il secondo, quello che riguarda la funzione, cioè il compito di fare un’offerta politica, consistente in programmi, che possano incontrare l’adesione dei cittadini, assicurando così un seguito ai partiti. In secondo luogo, un rimedio alla scarsa partecipazione e al trend negativo potrebbe essere quello di abbassare l’età del voto, in modo spingere un maggior numero di persone, dai 16 anni in poi, a rendersi conto della propria appartenenza ad una collettività-nazione. Un terzo rimedio sta nella scuola, che dovrebbe in qualche modo supplire a una assenza di cognizioni che riguardano, in generale, la politica.