Foto Ap, via LaPresse

Piccola posta

Sono loro, gli alberi di Sarajevo alti e frondosi, a misurare il tempo che passa

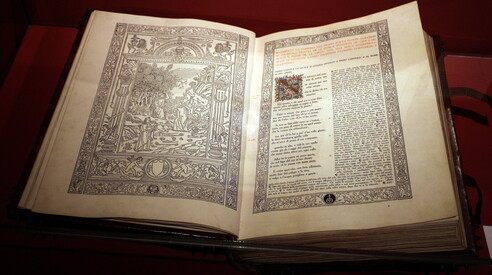

Trent'anni fa in città non c’erano più alberi. Solo tronchi e rami mutilati, senza foglie. Falcidiati dai proiettili, segati e scortecciati per fare un po’ di fuoco nelle case buie e gelide, prima o dopo di bruciare anche i libri. Sono passati 30 anni dal massacro di Srebrenica

Sarajevo, 10 luglio. Sto in un grazioso alberghetto nella stessa strada della vecchia Sarajevo in cui abitavo, in cima a una salita, sotto la collina da cui facevano rotolare giù botti da vino piene di esplosivo, e appena sopra Baščaršija, che è diventata affollata di turisti come ogni centro storico delle belle città d’Europa, solo che qui fa più impressione, e sono la Turchia e i l’Arabia Saudita e gli Emirati a prevalere, e il numero di donne completamente coperte di nero a colpire. Non occorre chiamare le persone amiche a Sarajevo, basta andare in giro e incontrarle, ed è più bello. Nessuna dice: “Eri qua non mi hai cercato”. Dicono: “Sapevo che eri arrivato”. Ci sono strampalate sorprese, anche. “Incredibile!”, come dice ad alta voce Gigio, e: “Fellini!”, dice ancora. Così ad alta voce che ieri sera, sulla Maršala Tita, una ragazza italiana ci ha fermati: “Siete italiani?” Era col suo ragazzo, italiano anche lui, belle facce tutti e due. “Lui è di Firenze”, ha annunciato Gigio, che è sempre contento di promuovermi. “Anch’io!”, ha esclamato il ragazzo. “Sto a Tavarnuzze”, ho ridimensionato. “ANCH’IO!”, ha esclamato il ragazzo, incredulo. Bene, eravamo un vecchio e un ragazzo di Tavarnuzze, nel centro di Sarajevo, e se aveste dei dubbi ecco l’indirizzo del suo “Oratio. Arte vino”, via Palmieri 25r, Firenze, sarà contento che ci andiate, penso. Del resto una volta ero a Herat, Afghanistan, e da un C-130 scese un giovane smagliante ufficiale pilota: era di Tavarnuzze, lo scrissi su Repubblica, se dubitaste. E stamattina incontro Kanita, che intanto è diventata nonna e cavaliere della Repubblica italiana, e basta fare due passi e lasciare la pazza folla per il salone dell’Hotel Europa, che era pura Austria-Ungheria dalla fondazione, ed è ridiventato ora dopo le bombe e il restauro, e del glorioso passato serba il mobilio il soffitto altissimo i tavolini rotondi e soprattutto lo spazio smisurato: la suprema inattualità in un tempo in cui lo spazio vale tanto oro quanto misura. E il silenzio, si può parlare piano, lentamente, un ricordo alla volta. Il Ponte Latino è a pochi metri, le impronte sul cemento delle scarpe da contadino di Gavrilo Prinzip sono conservate ancora, benché il museo non si chiami più Mlada Bosna, Giovane Bosnia, e sia più neutramente intitolato all’intera epoca austro-ungarica, “1878-1918”. Kanita racconta della sera in cui vennero da lei, nel ’94, dopo il Requiem di Mozart nelle rovine della Vijećnica, la Biblioteca moresca prediletta dagli artiglieri e dai cecchini, Zubin Meta e José Carreras, Ruggero Raimondi, Cecilia Gasdia, e lei si arrangiò con una pita scondita e non volevano più andar via. “Le scarpe di Ferragamo che mi avevi regalato” – bisogna fare regali lussuosi in guerre e carestia, ma era stata molto più commossa la volta che le portai un limone – “sono finite nella mostra di un artista che ha raccolto scarpe rotte a tutte le tragedie...”.

Ho provato altre volte, come tanti vecchi sarajevesi, il sentimento da cui bisogna guardarsi, un rimpianto per il tempo dell’assedio e della guerra, un rigetto verso il chiasso di ora e i souvenir lavorati coi bossoli garantiti d’epoca. Bisogna che la vita sia com’è ora, che imiti la pace, tanto più quando basti guardare un po’ più in là per soffocare. Mi è facile evitare di caderci, mi basta guardare gli alberi, anche qui, nel centro di Baščaršija. Non c’erano più alberi, allora. Solo tronchi e rami mutilati, senza foglie. Falcidiati dai proiettili, segati e scortecciati per fare un po’ di fuoco nelle case buie e gelide, prima o dopo di bruciare anche i libri, un po’ alla volta, scegliendo quali lasciare ultimi, caso mai finisse: Anna Karenina, forse.

Ora gli alberi di Sarajevo sono alti, rigogliosi, frondosi, sicuri di sé, nel giardino davanti alla cattedrale, nel parco con le tombe antiche e recenti davanti alla Presidenza – dappertutto. Sono loro a misurare il tempo trascorso, i trent’anni che oggi ci portano a Srebrenica, in quella distesa sterminata di lapidi bianche.

Trent’anni sono bastati al rinascimento degli alberi. Della rinascita degli umani, non saprei dire.