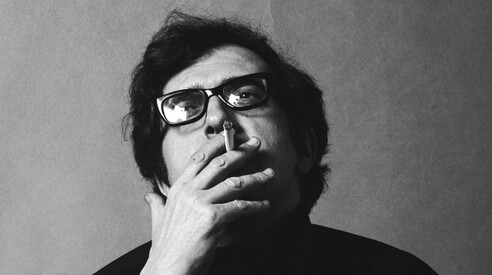

Luciano Berio, tra i contemporanei, è uno dei pochi di cui si possa dire che la sua musica rimarrà per sempre (foto Getty)

magazine

Il vasto mondo di Luciano Berio

Un amore esuberante per la musica che non conobbe confini né rigidità. I cent’anni dalla nascita del compositore

Il borgo medievale di Radicondoli si affaccia sulle colline della campagna senese, arroccato su un’altura che domina il paesaggio. In autunno spesso le colline scompaiono: si immergono in una coltre di nebbia che le trasforma in pitture cinesi di cui restano soltanto i contorni. Luciano Berio era legato a questi luoghi e passava ore a osservare quel quadro naturale, convinto che potesse rivelare più di quanto mostrasse. “Chi ascolta musica spesso coglie solo i contorni” – ripeteva davanti a quello spettacolo brumoso – “mentre il compositore dissolve la nebbia e vede i dettagli, il perché del paesaggio”.

Quella stessa nebbia avvolge la Milano del 1946, che accoglie un ventenne nato a Oneglia, cresciuto con l’odore del mare e lo sciabordio dell’acqua. Anni prima, la fuga dall’esercito di Mussolini nel tentativo di arruolarsi con i partigiani. La ferita a una mano e il mai sopito desiderio di mare e musica. Pensa di fare il marinaio, Berio, ma ha un nonno e un padre che sono entrambi sia organisti sia compositori (“di musica kitsch” il nonno, lui confesserà più avanti, autore di musica “più ambiziosa”, invece, il padre). La passione per la musica allora prevale e Berio approda al Conservatorio “Giuseppe Verdi”, in una città segnata dalla guerra, dove il desiderio di ricominciare è però più forte delle macerie.

Si tuffa in quell’ambiente con la foga di chi sa che cosa la guerra gli ha tolto e affronta un percorso di studi durissimo. Paribeni, Votto, Giulini, Ghedini sono giganti che non fanno sconti. Berio assorbe ogni lezione, un patrimonio che anni dopo porterà alla Juilliard School. E’ il 1960 e Berio si trasferisce a New York dopo aver sposato la cantante Cathy Berberian, conosciuta pochi anni prima proprio a Milano. “E’ un paese che amo moltissimo, e che allo stesso tempo mi grava di conflitti piuttosto complessi” – dichiarò in una intervista – “mi lascio coinvolgere dalle sue vicende tanto quanto da quelle italiane”. Gli studenti della Juilliard ricordano il suo rigore, le otto fughe da consegnare ogni settimana e la grande amicizia con John Cage ed Edgard Varèse che gli permettono di ampliare i suoi orizzonti musicali.

E’ impossibile ripercorrere per intero la vita di uno dei protagonisti più influenti della cultura musicale del Novecento, capace di spaziare dalla composizione all’informatica, impegnato come insegnante e sempre in dialogo con ricercatori, scienziati e musicisti di ogni provenienza. La vita e la musica di Berio formano un mondo – a volte complicato – fatto di imprevisti, enigmi, lati oscuri. Un luogo dove la superficialità è bandita e l’inutile semplificazione combattuta con l’arte del ricercare, quella che i Greci chiamavano zetesis. Un atteggiamento che non produce solchi ma costruisce ponti verso la diversità, generando una solidarietà che dalla musica si trasferisce all’umano. In un’intervista con Rossana Dalmonte, Berio chiarisce: “Mi interessa la musica che crea e sviluppa relazioni tra punti molto distanti e che persegue un’ampia traiettoria trasformazionale”.

Fonda il primo studio di Fonologia Musicale della Rai a Milano, “Tempo Reale” a Firenze. E poi il lavoro all’Ircam di Parigi, dove Pierre Boulez gli chiede di dirigere il dipartimento elettroacustico; la fama in America; le collaborazioni con grandi interpreti; la riscoperta dell’antico; i progetti divulgativi in tv, gioielli di una televisione che appartiene ormai al passato. L’amore di Berio per la musica è esuberante e senza confini, lo porta a dialogare con l’opera italiana – Monteverdi e Verdi – con il modernismo di Stravinskij, con i Beatles, con il jazz, con i sinfonisti romantici come Schubert, Brahms e Mahler, fino ai canti tradizionali del mondo. Tutti questi universi gli offrono modelli e suggestioni da trasformare in nuove composizioni o in riletture mai del tutto nuove né del tutto antiche: opere in cui i fili del passato si intrecciano con trame contemporanee. Un esempio straordinario è il terzo movimento di “Sinfonia” (1968-69), dove si susseguono citazioni della “Resurrezione” di Mahler, “La valse” di Ravel, “Sagra della Primavera” di Stravinskij e altre opere, ricomposte in una sorta di collage sotterraneo dove si ergono frammenti di Beckett e Joyce. Anche quando la musica di Berio sembra originale, porta in sé un omaggio alla tradizione. Per lui scrivere un’opera, un concerto, un quartetto o un brano per clarinetto significa inserirsi in una storia più grande. Non si tratta di ripetere forme codificate – cosa distante dal suo pensiero – ma di far nascere ogni pezzo come memoria, capace di evocare tessiture e atmosfere del passato.

Berio è nato cent’anni fa ed è morto nel 2003, ma la sua musica rimane sorprendentemente contemporanea: è universale, immediata. “Aveva sempre un’anima molto musicale in ciò che faceva” – ricorda Steve Reich – “non si ha mai l’impressione che si tratti di un’esplorazione scientifica del suono”. La sua musica è attuale perché lui stesso fu sempre consapevole del tempo che viveva e del ruolo della composizione, “capace di vivere nel presente in vari modi” – disse nelle sue Norton Lectures ad Harvard – “a volte dimenticando le sue origini”.

Una di queste forme è “Coro”, non la sua partitura più celebre ma tra le più compiute. Dentro quei cinquanta minuti c’è tutto: la conoscenza millimetrica della voce e degli strumenti, la naturalezza nel fonderli senza retorica, la capacità di evitare le secche del serialismo per approdare a una scrittura mobile, densa. Negli anni Cinquanta e Sessanta questa attitudine lo separa da più di un collega, attratto dall’idea – allora rigidissima – di una musica “pura”, astratta, senza corpo. Berio, invece, cerca altro: un’espressività che non tema il calore né la contraddizione.

La sua rete di relazioni, presto vastissima, lo porta al centro del dibattito culturale. L’incontro con Umberto Eco è decisivo: attraverso di lui, Berio accede agli scritti di Joyce, incontra alcuni membri del “Gruppo 63” e stringe un legame fortissimo con Edoardo Sanguineti e Italo Calvino, compagni di scritture come “Laborintus II”, “La vera storia” e “Un re in ascolto”.

Il valore del volgare e dei dialetti rafforzano l’attenzione di Berio per la musica popolare. Dagli anni Sessanta questa diventa un tratto essenziale delle sue opere: dai “Folk Songs” (1964), scritti per Cathy Berberian, a lavori come “Voci” e “Naturale”, dove il materiale popolare convive con la scrittura contemporanea e la arricchisce senza sentimentalismi.

Ma è in “Coro” – ideato lungo un decennio e presentato nel 1976 – che Berio porta questa intuizione all’estremo. Quaranta voci e quaranta strumentisti, ogni cantante accanto al proprio, come se la distinzione fra voce e strumento potesse dissolversi in qualsiasi momento. Il testo, assemblato da Berio, è un mosaico di canti popolari provenienti dalle aree più disparate della terra: Perù, Polinesia, Persia, Croazia, Cile e diverse regioni italiane. Un “coro” pluriculturale che è anche, nelle sue parole, “un’antologia di modi diversi di mettere in musica, da ascoltare come un progetto aperto capace di generare situazioni e rapporti sempre nuovi”. Il filo che li unisce è un verso di Pablo Neruda (“Vieni, guarda il sangue nelle strade”), che ritorna come una ferita nel tessuto del brano. “Coro” è diviso in trentuno sezioni, ma l’ascoltatore non se ne accorge: tutto scorre in un’unica corrente, un continuo mutare di ruoli, timbri, prospettive. Non ci sono quasi citazioni letterali; c’è però la presenza costante delle tecniche popolari, che colorano la scrittura e ne guidano il respiro.

Berio definì “Coro” “un’antologia di diverse modalità di messa in musica” e la descrisse come il progetto di una “città immaginaria”. L’immagine richiama inevitabilmente “Le città invisibili” di Calvino: non un omaggio, ma un’affinità di sguardo. Perché la musica di Berio resta intrisa di quella rete letteraria e linguistica che lo ha formato: la parola come corpo sonoro, non come didascalia.

Tuttavia “Coro” non rinuncia alla sensualità dell’ascolto. E’ una delle esperienze più fisiche della musica del Novecento: un paesaggio mobile, in cui voce e strumento finiscono per respirare insieme. Non si esaurisce in un ascolto: resta, continua a interrogare. Come tutte le opere vive.

Partendo da questi presupposti, l’Archivio della Biennale di Venezia ripropone questa partitura sabato 6 dicembre alle ore 20 (replica domenica 7) al Teatro La Fenice con l’orchestra veneziana e il coro della Cattedrale di Siena “Chigi Saracini” diretti da Koen Kessels. In scena anche venti danzatori, dieci della “Company Wayne McGregor” e altrettanti scelti fra i migliori del “Biennale College” degli ultimi cinque anni.

La prima esecuzione di “Coro” fu il 24 ottobre 1976 al Festival di Donaueschingen (Germania), con Berio stesso alla direzione del WDR Rundfunkchor Köln e della WDR Rundfunkorchester Köln. Pochi mesi dopo Luca Ronconi lo portò alla Biennale Teatro e Musica. All’epoca, la nuova musica si diffondeva velocemente, senza fiaccanti difficoltà ideologiche e burocratiche. Bei tempi. Oggi ritorna con una nuova veste scenica che vede le coreografie originali di Wayne McGregor. Un progetto in collaborazione con la Fondazione Teatro La Fenice e con il contributo del Ministero della Cultura. “Da tempo” – dichiara Wayne McGregor – “sogno di confrontarmi con la straordinaria sfida di coreografare l’incredibile e complessa musica di Luciano Berio. Il repertorio di Berio offre una vasta gamma di composizioni sofisticate e misteriosamente belle. Scegliere un solo capolavoro da coreografare, comunque, è stato facile. ‘Coro’ equilibra grande umanità e superba scrittura orchestrale e corale, creando un’esperienza viscerale, quasi fisica – perfetta per la danza”.

Non è questa l’unica iniziativa pensata per celebrare il compositore. Lunedì 8 alle 20.30, per la stagione da camera dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, il pianista Andrea Lucchesini propone un programma con la Sequenza per pianoforte e i Six Encores. Anche Radicondoli ha ideato per il 2025 un cartellone interamente dedicato alla musica di Berio: il prossimo 20 dicembre si esibiranno Giuseppe Laterza e Mattia Catarinozzi, sassofoni. “Tempo Reale”, invece, presenta “Berio a colori”, uno spettacolo che mette in relazione la musica del compositore con altre forme artistiche. Da un lato scorrono le storiche immagini in movimento, realizzate prima dal designer Bruno Munari e, più recentemente, dai fotografi Roberto Masotti e Silvia Lelli; dall’altro c’è l’interpretazione coreografica di Simona Bertozzi su due importanti lavori per violoncello solo, accostati per la prima volta e trasformati in un quadro scenico sorprendente.

Anche all’estero non mancano gli omaggi. Tra i più significativi va segnalata, a inizio novembre, l’avvenuta esecuzione integrale delle “Sequenze” alla Salle Cortot di Parigi e di “Sinfonia” all’Auditorium de Radio France, nel quadro del Festival d’Automne, con Pascal Rophé alla guida dell’Orchestre Philharmonique de Radio France e i Neue Vocalsolisten.

Il mondo musicale continua così a rendere omaggio a un artista che amava il cibo e il buon vino, teneva sempre una sigaretta tra le dita e piangeva ascoltando Bach. Tra i contemporanei è uno dei pochi di cui si possa dire che la sua musica rimarrà per sempre: si aggiungerà a quelle rare partiture che, per dirla con le sue stesse parole, “aiutano chi ascolta a intuire, o almeno a sospettare, che dietro il fenomeno (musicale, ndr) c’è probabilmente una dimensione ulteriore; che in qualche altra parte del mondo, o regione dello spirito, avvengono in silenzio cose impercettibili che non hanno ancora un nome perché non abbiamo un linguaggio per nominarle. Un po’ come accade ai bambini, che davanti ai fatti sospettano sempre che ci sia qualcosa di più complesso e di più adulto di ciò che vedono. Forse è per questo che amo molto i bambini”.