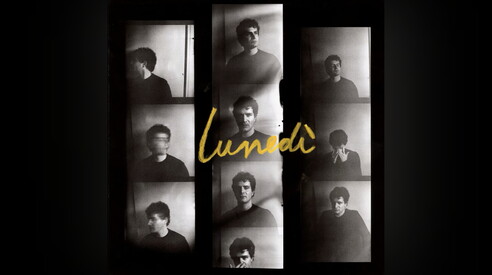

(foto Ansa)

(1945-2025)

È morto James Senese, il "nero a metà" che ha messo il soul napoletano sulla mappa della musica

Gli inizi con i Neapolitan Power, poi il mito di Napoli Centrale, in cui esordì anche Pino Daniele. Quella di Senese è stata una carriera luminosa. Lascia la sua città negli stessi giorni in cui un altro grande cittadino del Golfo come il fotografo Mimmo Jodice si è accommiatato

Parlando di musica, la fine Novecento napoletana è stata una cosa seria. Fatta di grandi figure, accenti straordinari e una smagliante contaminazione con cose che arrivavano da lontano. ma d’improvviso sembravano vicinissime. Con un padrino riconosciuto: James Senese, che è morto ieri, a 80 anni, per una fatale polmonite, ricoverato nell’ospedale cittadino. L’ha annunciato il suo più fedele e affettuoso collaboratore, Enzo Avitabile, discepolo prediletto e sassofonista come lui.

Gaetano Senese era e resta il “nero a metà”, com’era stato ribattezzato, nato all’alba del 45 e figlio della guerra, messo al mondo da una ragazza partenopea e da un soldato afroamericano, a Miano, zona nord di Napoli, dove ha vissuto tutta la vita e dove veniva omaggiato come il re e il generale nero. Quella pelle scura, quel cespuglio di capelli crespi diventeranno il suo orgoglio e la sua croce, provocandogli l’inesauribile senso di discriminazione che ha sempre denunciato. La musica diventerà la sua strada del riscatto, colorandosi subito dei suoni che ha ascolto fin da piccolo e che sente propri: il jazz, il blues e il funk. disciolti nel patrimonio musicale che gli arrivava dalla sua città, dalla sua lingua, dalle sue tradizioni. Con un meticcio come lui, Mario Musella, anch’egli figlio di un soldato pellerossa e di una napoletana, e con colui che diventerà il fratello di sangue e il partner prediletto, Franco Del Prete, Gaetano, che per tutti è già diventato “James”, mette in piedi due gruppi che scrivono la storia avanguardistica del Neapolitan Power: prima gli Showmen – e lui nel quartiere lo chiameranno sempre così, “’o sciomen” – che sembrano presi di peso da un jazz club di Memphis, che poi si evolveranno in Napoli Centrale, la formazione che nel cuore degli anni Settanta mette definitivamente la moderna rivisitazione del soul che arriva da Napoli sulla mappa della rivoluzione musicale in Italia. Al basso di quel gruppo debutta un ragazzo timido e silenzioso, Pino Daniele, che una volta sbocciato come capofila della nuova musica napoletana, vorrà di continuo Senese al suo fianco, attribuendogli la carica indiscutibile di iniziatore del movimento.

Da lì la carriera di James è un susseguirsi di grandi collaborazioni – Roberto De Simone nel suo meraviglioso omaggio a Pasolini, Ornette Coleman, l’Art Ensemble of Chicago, Lester Bowie, Gil Evans, perfino James Brown, che gli apre le porte Apollo Theater di New York, chiudendo il cerchio della comunione tra Napoli e Harlem incarnato dalla musica di Senese. Una carriera luminosa, contraddistinta dal rigore e dal rigetto dei compromessi che ne hanno fatto un modello di coerenza, a latere di un carattere eternamente spigoloso: l’essere “nato nire”, diceva James, gli era costato caro dal punto di vista della carriera perché, se è vero che la musica è democratica tra i musicisti, l’industria è di tutt’altre idee e Senese si sentiva in credito con la fortuna e con il pubblico riconoscimento e lo diceva, facendo la faccia seria. Ma anche se i palcoscenici americani a cui sentiva di appartenere come Charlie Parker gli erano stati negati, James ha continuato a suonare nella sua Napoli fino alla fine, pubblicando pochi mesi fa il suo ultimo e 22esimo album, “Chest Non è la terra mia”. Nel quale ha messo in musica il suo sconforto di fronte a una città che non riconosceva più, traversata dalla violenza e dalle sopraffazioni, incapace d’abbandonarsi alla poesia della propria anima originale. Senese lascia Napoli negli stessi giorni in cui un altro grande cittadino del Golfo si è accommiatato: Mimmo Jodice. Personaggi destinati a diventare protagonisti assoluti dell’Olimpo partonopeo. Nel ricorrente rituale del riconoscimento post-mortem, che lascia un gusto agrodolce e fa pensare a tante occasioni sprecate.