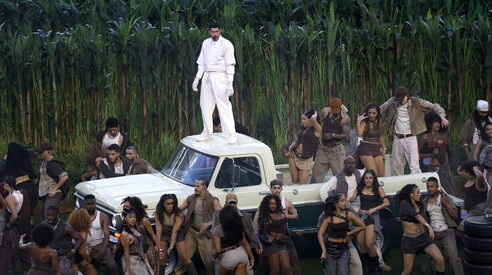

Il concerto evento per i novant’anni di Pavarotti si terrà martedì 30 settembre all’Arena di Verona (foto Getty)

La seduzione del tenore. Pavarotti, che avrebbe oggi 90 anni

Una voce magnifica, l’istinto musicale, l’apertura al pop, la star globale. Oltre 50 mila persone nella piazza antistante la Cattedrale di Modena l’8 settembre 2007, per il suo funerale. L’invenzione del fenomeno Tre tenori

“Quando Pavarotti canta, il sole si alza sul mondo”. Carlos Kleiber sintetizza con l’acume del genio ciò che Big Luciano ha rappresentato per l’opera lirica, per la musica e per la cultura: la voce più amata da folle di persone che hanno goduto del calore di quel “sole”, capace di illuminare la parola cantata, espressione intima dell’animo umano di ogni tempo e latitudine. Quella voce che l’artista, nato a Modena, si è ritrovato come dono misterioso, pronto per essere utilizzato, senza che studio, scuola di pensiero, presunte “tradizioni” potessero rovinarne la bellezza virginale. In questo 2025 Pavarotti avrebbe spento novanta candeline e siamo certi che, se il cancro al pancreas non ce l’avesse sottratto, avrebbe festeggiato in un luogo grande, uno stadio probabilmente. Lui che era re indiscusso dei teatri di tutto il mondo avrebbe scelto uno spazio popolare, adatto ad accogliere il suo pubblico pronto ad applaudire un uomo dall’aspetto possente, gli occhi vivi, il sorriso di chi la vita se la gode. E sul palco i suoi amici, i colleghi di una vita, i cantanti di musica pop, i presentatori, le star di tutto il mondo. Un po’ come accadde quel sabato 8 settembre 2007, giorno del suo funerale, quando la piazza antistante la Cattedrale di Modena si riempì di oltre 50.000 persone, al cospetto di artisti del calibro di Raina Kabaivanska che aprì le celebrazioni con l’Ave Maria di Verdi o di Andrea Griminelli che eseguì al flauto “La danza degli spiriti beati” di Gluck. E poi l’audio del “Panis Angelicus” di Franck, cantato da Pavarotti con il papà Fernando nella notte di Natale del 1978 in un duomo gremito di fedeli, durante la solenne celebrazione officiata dall’allora arcivescovo Bartolomeo Santo Quadri. A conclusione, le Frecce tricolori colorarono di verde, bianco e rosso il cielo sulla cattedrale, correndo via sulle note di quel “Vincerò” che l’aveva reso famoso, marchio della migliore italianità, fatta di talento e insuperabile inventiva.

Le braccia larghe in attesa dell’ovazione, gesto iconico. Il celebre “do di petto”, non frutto di forza bruta ma di un controllo muscolare preciso

Luciano Pavarotti manca, e doverne scrivere diventa impresa quasi ingiusta perché sempre parziale, a rischio di retorica; un tentativo al contempo sentimentale e complesso perché così è stata la sua vita. Non farlo, però, sarebbe reato ancor più grave perché ogni parola taciuta contribuirebbe a spegnere lentamente il ricordo di un uomo che ha acceso il cuore di tanti. Sarebbe dimenticare – con il passare degli anni e con la distrazione di un mondo sempre più superficiale – un pezzo della storia di ciascuno di noi.

“L’opera lirica è quel posto dove un uomo viene pugnalato e, invece di morire, canta”. Questa frase attribuita al comico Leopold Fechtner dice una grande verità. L’opera è pura finzione, luogo dell’irreale dove lo scorrere del tempo, la successione dilatata o vorticosamente condensata degli eventi e delle vicende umane non risponde alle categorie della pura logica. Non sembri contraddittorio dire che proprio per questo siamo di fronte a un mondo più profondo che Pavarotti ha contribuito a rendere popolare. Nella sua carriera è stato capace di un “crossover culturale” senza perdere mai il tratto del grande artista, capace di elevare ciò che è popolare e rendere popolare – l’“ampiamente utilizzato, ben conosciuto e facilmente accessibile”, come insegna Lawrence Levine – ciò che è “alto”. Un tratto, questo, vivificato negli anni della formazione dove la passione per l’insegnamento cresce accanto ai primi lavori come assicuratore. Sullo sfondo c’è la sua Modena, quella che viene fuori dal Secondo conflitto mondiale con gente operosa, pronta al riscatto. Il papà è fornaio nell’Arma dei Carabinieri e cantante in una corale. Luciano viene affascinato dalle voci di Beniamino Gigli, Giovanni Martinelli, Tito Schipa ed Enrico Caruso, i suoi idoli dell’epoca che imita salendo sul tavolo, le braccia larghe in attesa dell’ovazione che accoglie a petto in fuori. Un gesto che diverrà iconico negli anni successivi, un abbraccio che chiude ogni sua esibizione, il fazzoletto tra le mani (negli show più popolari), il viso sorridente, sudato e provato dalla fatica, l’affetto delle persone. Luciano è capace di calamitare il pubblico con la forza della voce. Un’emissione ben definita, l’uso efficiente del fiato, la stabilità dell’intonazione e una proiezione sonora ampia, ottenuta senza irrigidire la laringe. La gestione delle risonanze, soprattutto nella zona di passaggio, gli permette di mantenere omogeneità timbrica in tutta l’estensione. Il celebre “do di petto” non è frutto di forza bruta ma di un appoggio saldo e di un controllo muscolare preciso, capace di coniugare potenza e rotondità. Alla base c’è un’attenzione costante alla parola: ogni frase viene modellata in funzione del testo e del personaggio, con un legato che unisce chiarezza di articolazione e continuità del suono. Questa combinazione di mezzi tecnici e sensibilità interpretativa lo rendono riconoscibile e affidabile in contesti diversi, dal teatro lirico agli spazi aperti.

In tanti hanno identificato la notorietà planetaria di Pavarotti con le collaborazioni fatte con Zucchero e Bono o con la presenza mediatica finanche al Festival di Sanremo dove fu presidente della “giuria di qualità” nel 1997 e co-conduttore nella 50esima edizione, presentata al fianco di Fabio Fazio. Altri hanno storto il naso per le sue incursioni nella musica “pop” ma soprattutto per il concerto dei “Tre Tenori”, lo show che vedeva protagonisti anche Placido Domingo e José Carreras. “Per il maestro, la distinzione tra musica colta e musica pop non aveva molto senso: esisteva semplicemente la buona musica”. Così Serena Belladelli, responsabile comunicazione e relazioni esterne della Fondazione Luciano Pavarotti. “Riteneva che l’opera dovesse tornare a essere un bene accessibile, riconoscibile, vicino al sentire comune. Un’arte viva, non un monumento da ammirare a distanza. Proprio in quest’ottica si inseriva la sua apertura alla musica definita ‘pop’. Non si trattava di una concessione o di una moda, ma di una scelta consapevole, coerente con la sua visione artistica e umana: avvicinarsi a pubblici diversi, raggiungere anche chi non aveva familiarità con il linguaggio operistico. Portare la musica lirica a nuove orecchie, superando barriere e pregiudizi. Per lui, questo dialogo tra generi non sminuiva l’opera ma la arricchiva”.

Niente distinzioni tra musica colta e pop: “Esisteva semplicemente la buona musica”, dice Serena Belladelli della Fondazione Luciano Pavarotti

Così il 7 luglio 1990 alle Terme di Caracalla debuttano i tre cantanti, accompagnati dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e dall’Orchestra del Maggio Fiorentino, dirette da Zubin Metha. Siamo alla vigilia della finale dei Mondiali e solo un anno dopo quella esibizione, fissata in un disco, vince il Grammy Award per la migliore performance lirica, diventando l’album “classico” più venduto di tutti i tempi; un format talmente ben assortito e così carico di significato da essere replicato quattro anni dopo a Los Angeles, a Parigi nel ‘98 e a Yokohama nel 2002, sempre in occasione della Coppa del Mondo di calcio. Ogni volta, un enorme successo che ha rappresentato un punto di svolta per l’industria della musica classica. Sebbene evitati dai “puristi”, i “Tre tenori” hanno cambiato per sempre il modo in cui la musica classica è stata percepita e consumata in tutto il mondo, aprendo un mercato fino ad allora ristretto e spianando la strada a innumerevoli artisti del crossover.

Tutto questo non deve far dimenticare che Pavarotti è diventato il Pavarotti che abbiamo conosciuto grazie alla sua capacità di catturare l’affetto delle persone che incrociava, a teatro come nella vita di tutti i giorni. “Ha vissuto la musica come uno strumento di unione”, continua la Belladelli, “mai elitario, mai chiuso, ma anzi profondamente inclusivo. Era un costruttore di ponti. Era sempre il primo a tendere la mano, a offrire un sorriso, a creare un legame con la sua naturale predisposizione al contatto umano”. A fare da cornice, molto spesso, era Villa Giulia a Baia Flaminia, Pesaro. Una cascina del conte Castelbarco, acquistata e resa accessibile nel 1975. Qui Pavarotti veniva non appena gli impegni musicali glielo permettevano. Amava Pesaro, paese natale di Gioachino Rossini, il suo mare e la sua luce e accoglieva lì chiunque fosse in zona. Lucio Dalla, Bono, impresari, colleghi, gli amici della briscola e giovani cantanti che frequentavano la villa per studiare con lui.

“Ricordo un’estate invitati con i miei colleghi nella villa a Pesaro – continua la Belladelli – quella casa era un crocevia brulicante di vita, un vero porto aperto. C’erano alcuni studenti a cui il maestro stava dando lezioni private, gli amici storici con cui giocava a briscola, i manager londinesi della casa discografica, volti noti del mondo dello spettacolo di passaggio e persino un caro amico pescatore. Sedevano tutti allo stesso tavolo. Pavarotti al centro e gli altri ospiti mescolati. Nessuno parlava esattamente la stessa lingua, ma alla fine del pranzo tutti si scambiavano gesti e racconti come se si conoscessero da anni. In quel momento ho compreso molto di lui. Non c’erano maschere, né atteggiamenti diversi a seconda dell’interlocutore. Era autentico, coerente, uguale con tutti: che si trattasse di un dirigente, di un giovane allievo o di un amico d’infanzia, li guardava con lo stesso rispetto e lo stesso calore”.

I ricordi dell’assistente Edwin Tinoco: circa sessanta valigie accompagnavano Pavarotti in giro per il mondo, piene di prodotti selezionati

Ne sa qualcosa Edwin Tinoco, suo storico assistente personale che nel 2017 ha raccontato il rapporto con il tenore nel volume “Pavarotti ed io” (Compagnia Editoriale Aliberti). Prima un collaboratore e poi negli anni, di volta in volta, confidente, avversario al tavolo da gioco, figlio. Edwin Tinoco ha conosciuto Big Luciano quando lavorava in un albergo, messo in subbuglio dalla presenza del tenore italiano. Pavarotti si accorge subito del giovane ragazzo peruviano: sveglio, attento, puntuale. Ecco allora la proposta di lavoro fatta dalla voce cristallina del maestro: “Ti va di lavorare per me? Hai cinque minuti per decidere e tra due settimane ci vediamo a New York”. Un rapporto che si stringe in tempi brevissimi. Tinoco è l’ombra di Pavarotti. Ne anticipa le mosse, le richieste. Legge tra le sue espressioni le paure, le gioie, le preoccupazioni, cercando di rispondere con tempestiva discrezione anche alle richieste più assurde. Pavarotti ama cucinare (e mangiare) con prodotti selezionati, trasportati in circa sessanta valigie che lo accompagnano in giro per il mondo. I suoi tornei di briscola durano notti intere, subito dopo le recite più complesse. Ma soprattutto ama le sfide musicali, debuttando anche in tarda età in ruoli mai ricoperti prima. E’ l’uomo dal cuore d’oro che riporta da ogni viaggio centinaia di regali per amici vecchi e nuovi. E poi il dolore per le persone meno fortunate, il desiderio che altri giovani artisti abbiano la possibilità di una carriera musicale. “La Fondazione – dice la Belladelli – è stata concepita dalla moglie di Pavarotti (Nicoletta Mantovani, ndr.) come strumento per proseguire il cammino intrapreso da Pavarotti, da sempre impegnato nel sostenere i giovani talenti del mondo dell’opera, offrendo loro opportunità concrete per emergere, farsi ascoltare e trovare il proprio spazio nel panorama musicale. Il Maestro amava ripetere che ‘un artista ha bisogno di un palcoscenico’, e noi cerchiamo di dare forma a questo principio creando spazi in cui il talento possa emergere e crescere”.

La festa per i novant’anni di Pavarotti si terrà martedì 30 settembre all’Arena di Verona, luogo che lo ha accolto decine di volte nella sua carriera. Sono tanti i cantanti già confermati (e altri che si aggiungeranno nelle ultime ore). Tra questi, José Carreras e Plácido Domingo, insieme a Marcelo Álvarez, Mariam Battistelli, Luca Carboni, Yusif Eyvazov, Laura Pausini e tanti altri artisti, tutti accompagnati dall’Orchestra Fondazione Luciano Pavarotti, un ensemble nato per onorare l’eredità artistica del tenore. I fondi raccolti andranno all’Antoniano di Bologna per l’“Operazione Pane” e alla Fondazione “Pavarotti”. Si festeggerà “una vita splendidamente vissuta” diceva il Maestro, non un ricordo passato. Sembra quasi di vederlo sul palco, l’immancabile frac, il sorriso sornione e gli occhi neri come il fondo di un cielo stellato dove, di lì a poco, la sua voce segnerà l’inizio di un nuovo giorno.