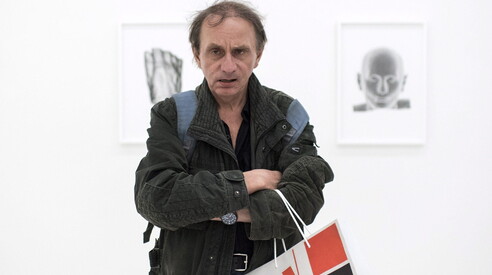

Foto Ap, via LaPresse

Un Foglio internazionale

L'alternativa liberale secondo Francis Fukuyama

Le riflessioni del politologo statunitense sulla crisi dell’ordine internazionale, l’opportunista Trump, l’Ucraina, i limite del realismo in politica estera

Trentacinque anni dopo aver reso popolare l’idea della “fine della Storia” in un libro diventato un punto di riferimento nel mondo intellettuale, “The End of History and the Last Man”, il politologo statunitense Francis Fukuyama continua a interrogarsi sulle falle del sistema democratico, sugli effetti deleteri del populismo e sulle sfide poste al liberalismo dai suoi nemici, ma anche dai suoi eccessi (…). Per Fukuyama, il liberalismo non ha alternative credibili, ma ciò non significa che sopravviverà. Bisogna difenderlo non come un’ideologia trionfante, ma come un fragile equilibrio tra pluralismo, istituzioni e princìpi universali. Perché la Storia, anche se pende dal lato giusto, non fa mai regali.

In questa intervista, Fukuyama torna sulle sue grandi tesi, sulla loro accoglienza e sulla loro evoluzione. Di fronte alle critiche della sinistra e della destra, sostiene che il liberalismo rimane l’unico quadro politico in grado di articolare libertà, diversità e stabilità. Ma è necessario sapere perché lo si difende. Ha scritto che la “lotta per il riconoscimento” non solo è all’origine della violenza propria dello stato di natura e della schiavitù, ma è anche fonte di patriottismo, solidarietà e altre virtù civiche. Esiste un modo per incanalare questo thymos verso un vero e proprio processo di rivitalizzazione civica? “Questo è in parte ciò che il progetto Abondance cerca di realizzare” dice Fukuyama al Point. “Si tratta di ravvivare la sensazione che siamo ancora in grado di realizzare grandi cose, non solo impegnandoci nell’attivismo locale, ma anche costruendo treni ad alta velocità, plasmando un mondo all’altezza delle sfide del Ventunesimo secolo. È per questo che apprezzo l’idea di abbondanza: eleva le nostre aspirazioni, ridà slancio a noi stessi”.

A differenza dell’Unione sovietica, il Partito comunista cinese non sembra particolarmente desideroso di esportare un “modello cinese” di governance o di organizzazione sociale. È una lettura corretta, secondo lei? Siamo entrati in un’èra di autoritarismo post-ideologico, più pragmatico e transazionale? E questo costituisce, in un certo senso, una nuova conferma della vittoria della democrazia liberale sul piano delle idee? “È vero che, a differenza dell’epoca di Mao, la Cina non ha più una grande idea guida. C’è certamente il pensiero di Xi Jinping, ma è piuttosto banale e non credo susciti un vero entusiasmo, nemmeno tra i cinesi. Ciò che ispira oggi è soprattutto il successo tangibile del Paese – i risultati concreti ottenuti – e l’idea che ciò sia il frutto di un governo autoritario. Ma questo non costituisce un’ideologia in senso stretto. Non è un sistema di pensiero che mobilita come poteva esserlo il marxismo-leninismo. Quanto alla coalizione antiliberale – Iran, Venezuela, Corea del Nord, Russia, Cina –, essa riunisce regimi che in realtà non hanno nulla in comune, se non la loro opposizione all’ordine liberale. Non si tratta di un blocco coerente sostenuto da una visione ideologica condivisa”. Lei ha lasciato intendere che il presidente americano Donald Trump cercherebbe di sostituire l’ordine internazionale liberale con una forma di anarchia interstatale che ricorda il Diciannovesimo secolo. Perché? “So solo che Trump sembra ammirare una forma di potere molto tradizionale e che non gli interessano affatto le idee. Ai suoi occhi, leader autoritari come Xi Jinping o Vladimir Putin incarnano una forma di successo. Ha fatto affermazioni incredibili, del tipo: “Xi controlla un paese con oltre un miliardo di abitanti. È davvero impressionante”. Se non si crede in princìpi fondamentali più ampi, come la democrazia, allora perché non limitarsi ad ammirare il potere in sé?”. Perché una parte della destra populista si mostra così ostile nei confronti dell’Ucraina, manifestando allo stesso tempo una fascinazione per la Russia? “Penso che ciò sia in parte dovuto alle stesse dinamiche già menzionate, ma anche a un riflesso tribale. Trump – e oggi il vicepresidente statunitense JD Vance – non ama l’Ucraina, e gran parte del suo programma si basa sul principio di fare esattamente l’opposto di ciò che sostengono i liberali. Ora, poiché questi ultimi difendono l’Ucraina, essa diventa, per principio, sospetta. Detto questo, è una posizione scomoda. Molti repubblicani al Congresso prendono le distanze da essa, perché ritengono ancora che gli Stati Uniti debbano sostenere l’Ucraina – e la maggior parte di loro non è certo composta da ferventi ammiratori di Putin. In realtà, questa ostilità nei confronti di Kiev è in gran parte dovuta all’influenza personale di Trump”. Lei ha un legame personale con la guerra in Ucraina: ha partecipato alla realizzazione di programmi volti a rafforzare le istituzioni democratiche del paese e lì ha molti amici. Cosa ha provato quando ha sentito Donald Trump definire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky un dittatore e accusare l’Ucraina, e persino la Nato, di essere responsabili del conflitto? “È stato terribile” dice Fukuyama. “Senza dubbio uno dei giorni peggiori della mia vita. Sentire il nostro presidente cercare di umiliare qualcuno che considero un leader eroico, la cui moralità è, a mio avviso, di gran lunga superiore alla sua, è stato semplicemente vergognoso”. Il vicepresidente Usa, JD Vance, ha dichiarato che non gli importa cosa succederà all’Ucraina. Cosa risponderebbe agli americani che condividono questo punto di vista? “Penso che sia una visione molto miope, sia dal punto di vista morale che strategico. Perché Putin non si fermerà all’Ucraina. Il suo obiettivo è ricostituire l’Unione sovietica nel suo insieme, il che porterà inevitabilmente a nuove minacce che dovremo affrontare, o prima o dopo. È una lettura estremamente limitata degli interessi nazionali americani”. Cosa ne pensa delle divisioni che attraversano il movimento Maga riguardo a un possibile intervento militare in Iran? Rivelano una frattura più profonda all’interno della destra populista sulle questioni di politica estera? “E’ un argomento interessante, perché rivela profonde contraddizioni. Trump viene spesso presentato come un isolazionista, ma in realtà è soprattutto un opportunista. Se intravede un’occasione per usare la potenza americana in modo politicamente vantaggioso, non esita a farlo. A mio avviso, questo è uno dei principali punti deboli della loro coalizione: manca una linea coerente in materia di politica estera”. Da molto tempo lei è critico nei confronti del “realismo” in materia di relazioni internazionali. In che modo i teorici realisti sbagliano nella loro analisi del comportamento degli stati? “Il comportamento degli stati è profondamente influenzato dall’ideologia e dai valori”, conclude Fukuyama “Ciò che accomuna molti paesi oggi è il loro comune attaccamento alla democrazia. Ridurre la politica internazionale al semplice desiderio di massimizzare il proprio potere, come fanno i realisti, significa ignorare uno dei motori fondamentali dell’azione degli stati: la fede in ideali più alti”.

(traduzione di Mauro Zanon)

Il Foglio internazionale

L'intervento di Houellebecq: “Dal diritto al dovere di morire”

Un Foglio internazionale