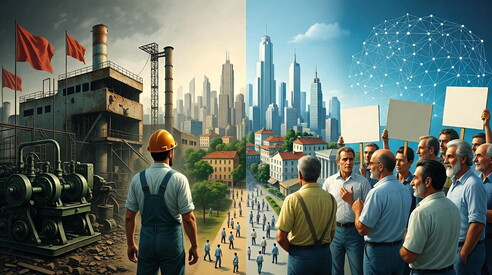

Immagine realizzata con Grok

il foglio ai

Wargame artificiali. Limiti e potenzialità dell'AI nelle simulazioni militari

I nostri figli l’hanno già capito: l’intelligenza artificiale non può comandare una guerra. Il test Thunderforge

I figli lo capiscono meglio degli adulti, in questo tempo denso di software e illusioni: l’intelligenza artificiale può essere veloce, creativa, sorprendente, ma non sempre sa quello che fa. E se non lo sa lei, peggio ancora: spesso non lo sappiamo neanche noi.

Thunderforge, il progetto del Dipartimento della Difesa americano per usare agenti intelligenti nella simulazione militare, è ambizioso. Agenti AI che leggono piani di guerra, li criticano, li riscrivono, ne producono alternative; modelli linguistici che si collegano a software sofisticati come SAFE-SiM per generare centinaia di scenari; e un sistema pensato per “tirare fuori il meglio” dalle menti umane, offrendo prospettive nuove. Fantascienza? No. Beta test, oggi, nei comandi strategici americani.

Ma è qui che entra in gioco il punto debole – e anche la parte più interessante. Perché Thunderforge non è il sogno di un generale robot, ma il tentativo, lucido e problematico, di usare l’AI non per decidere, ma per pensare meglio. Per “scatenare” scenari, come dicono gli ingegneri di Scale AI, senza affidare alle macchine la chiave della realtà.

Tutto ruota intorno a un’idea: non basta che un modello generi un piano. Deve saperlo spiegare. Deve essere interrogabile, tracciabile, falsificabile. Deve far vedere il percorso logico che lo ha portato a dire: attacca qui, sposta lì, ritira laggiù. I nostri figli, cresciuti con ChatGPT, Bing, Claude e Bard, lo sanno: l’AI a volte si inventa le cose. Sembra sicura, ma confonde. E chi si fida senza chiedere, sbaglia.

I generali questo lo stanno imparando. Lo dicono esplicitamente: “Partiamo dalla redazione di piani umani e li facciamo criticare agli agenti AI”. Lo fanno perché sanno che, se l’AI hallucinasse – come già accade – un piano impeccabile che però prevede il passaggio di una portaerei in mezzo al Queensland australiano, non ci sarebbe nulla da ridere. La guerra non è una simulazione. Ed è per questo che serve tempo. E attenzione.

Ma se i generali imparano, i ragazzi – quelli che vivono ogni giorno in ambienti digitali generativi – hanno già capito una cosa fondamentale: non c’è niente di più pericoloso di un modello che sembri intelligente senza esserlo davvero. Un’AI che consigli l’uso della forza, che risponda a una crisi diplomatica con uno scontro armato perché il suo dataset pende più da escalation che da trattativa, è una minaccia più sottile del nemico.

Gli studi iniziano a mostrarlo: modelli diversi reagiscono in modo molto diverso agli stessi stimoli. Alcuni propongono escalation, altri prudenza. Ma non perché abbiano razionalità. Perché hanno set di addestramento differenti, architetture differenti, bias differenti. E qui entra il punto cruciale: l’AI non è neutra. Rispecchia ciò che le abbiamo dato. A volte ci restituisce le nostre ombre più che le nostre idee.

Thunderforge prova a contenere tutto questo. Introduce test avversariali per scoprire le vulnerabilità degli agenti, usa metodi di “tracciamento” delle catene di ragionamento, collega gli agenti a database reali per ridurre il rischio di allucinazioni. Ma anche qui, i ragazzi hanno un vantaggio: vivono già in un mondo dove i contenuti sono prodotti da macchine. E sanno che non basta “sembrare” vero per essere utile. Serve capire.

Ecco perché il vero nodo non è se l’AI scriverà un piano migliore. Il nodo è chi avrà la capacità – e il coraggio – di interrogarla. Di risponderle. Di contraddirla. E questo è un compito che non si può delegare. Né ai dati, né agli algoritmi. Solo agli esseri umani che, come i nostri figli, non si lasciano incantare dal suono delle risposte, ma si ricordano sempre di fare domande.