Immagine generata con AI

Il Foglio AI

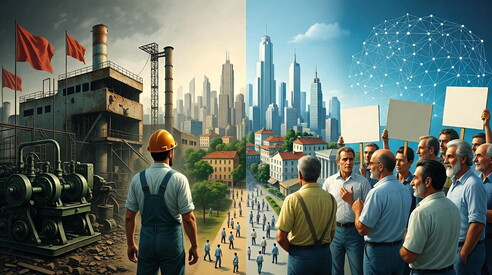

Vite parallele dell'AI

Nel Sud globale è la nuova cooperazione allo sviluppo. A Hollywood è un incubo

Quando l’occidente era potente e benintenzionato, gli aiuti allo sviluppo avevano una forma prevedibile: soldi, progetti, cooperazione. Oggi che i soldi sono pochi e la geopolitica è complicata, la nuova forma di aiuto è invisibile, veloce e silenziosamente potente: è il codice. E’ l’intelligenza artificiale. Lo racconta bene il Financial Times: dall’istruzione in Kenya alla diagnostica neonatale in Nigeria, dalla gestione dei trattori intelligenti in Ghana ai centri di ricerca in Sudafrica, è l’AI – e non più le agenzie multilaterali – a fare ciò che una volta facevano l’Undp o la cooperazione europea.

Non è beneficenza. E’ strategia. Gli Stati Uniti, nel loro AI Action Plan, parlano apertamente di esportazione dell’intera filiera dell’intelligenza artificiale – dai chip ai modelli, dai dati alle regole – come di un pilastro della politica estera, da usare per contrastare l’influenza cinese nei paesi emergenti. In assenza di un nuovo Piano Marshall, ecco il piano modello: esportiamo il cervello, non le tende da campo. Ma quale cervello, con quali valori e a quale prezzo?

Dietro l’entusiasmo c’è un’ambiguità strutturale: le AI usate come “aiuti” non sono neutre. Dipendono da infrastrutture cloud controllate da pochi soggetti, richiedono accessi a dati locali, consumano energia, costano in licenze. E in molti casi – come nota Maha Aziz – portano con sé una visione politica implicita: cosa si può dire, cosa si può insegnare, cosa vale e cosa no. Il rischio non è solo di sostituire un’agenzia con un algoritmo, ma di perpetuare dipendenze con mezzi più raffinati.

Nel frattempo, dall’altra parte del mondo, l’intelligenza artificiale non viene celebrata come salvezza. Viene temuta come minaccia. A Hollywood, dove il codice entra nei contratti prima ancora che nei film, si discute di chi possiede la faccia di Dwayne Johnson, la voce di Darth Vader, il ballo inventato da un ragazzino su Fortnite con un personaggio Disney. L’industria dell’immaginario si accorge che, per la prima volta, non è più l’unica a produrre immaginario.

Disney, regina della narrazione protetta, si è trovata a negoziare per diciotto mesi con la società Metaphysic sul diritto di usare il volto di The Rock in modalità deepfake. E ha poi scartato tutto, temendo cause e reazioni del pubblico. Ha bloccato un piano per inserire un personaggio AI dentro “Tron: Ares” e ha querelato Midjourney per uso illecito di immagini. Il paradosso è questo: l’azienda che da un secolo insegna alle generazioni che “la magia è dentro di te” ora scopre che la magia, per davvero, può replicare sé stessa senza permesso. Quello che emerge, in fondo, è lo stesso problema dei paesi in via di sviluppo: chi decide cosa può fare un’intelligenza artificiale? Chi ne controlla l’identità, la voce, l’estetica, i limiti? Se Disney teme di perdere il controllo sui suoi personaggi, cosa dovrebbero temere i paesi africani che non hanno nemmeno un sistema cloud nazionale?

C’è una grande illusione – comune – in tutto questo: che l’AI sia solo una tecnologia da regolare. Ma l’AI è già oggi un veicolo di potere, un’arma narrativa, un protocollo di valori. Serve una Bretton Woods del digitale, dice il Financial Times. Una cornice globale che dica chiaramente che l’intelligenza, se è davvero “artificiale”, non può essere privata. E che se vogliamo esportarla come aiuto, dobbiamo prima capire cosa ci stiamo portando dietro: solo codici, o anche ideologie?