contro la gogna

Il presidente della Consulta Amoroso: "Deriva antidemocratica in Italia? No, l'equilibrio dei poteri è saldo"

L’appello di Amoroso contro il processo mediatico: “Una barbarie”. Il principio di non colpevolezza violato, la solidità della democrazia in Italia, le nuove sfide per la Costituzione. Intervista alla Festa dell'Ottimismo 2025

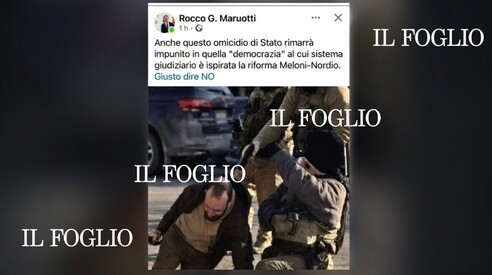

Elly Schlein dice che la democrazia è a rischio, in Italia, e che con la destra al potere “le libertà sono a rischio”. Il centrosinistra dice che il nostro paese ha avviato una pericolosa torsione autoritaria. Massimo Cacciari dice, nientemeno, che “stiamo vivendo in uno stato di eccezione”. Abbiamo incontrato pochi giorni fa Giovanni Amoroso, presidente della Corte costituzionale, alla Festa dell’ottimismo del Foglio. E con lui, pochi giorni prima del brutale e barbarico attentato al giornalista Sigfrido Ranucci, attentato a seguito del quale si è aperto un confronto politico accesso, che ha spinto Schlein a considerare addirittura Meloni responsabile del clima d’odio “antidemocratico” che starebbe affliggendo l’Italia, abbiamo parlato proprio di questi temi. Democrazia, stato di diritto, torsioni antidemocratiche. Ma ci sono davvero?

Presidente, partirei da un tema che riguarda i confini delle democrazie e anche i confini delle non democrazie. Nel dibattito pubblico italiano spesso si sostiene, a volte un po’ a sproposito, che l’Italia stia sprofondando in una democrazia illiberale, in una deriva autoritaria e autocratica. Ma lei vede questa minaccia, questa possibilità? “La democrazia si fonda sul principio fondamentale della separazione dei poteri e quando l’equilibrio dei poteri, il potere legislativo, il potere esecutivo, il potere giudiziario, comincia ad alterarsi allora c’è da preoccuparsi, perché si può scivolare verso forme che hanno un tasso di democrazia inferiore. Nella situazione attuale mi sento di condividere la valutazione che ha già fatto il presidente Amato: in Italia non vedo questo spostamento dell’equilibrio dei poteri, che per essere allarmante poi dovrebbe essere verso il potere esecutivo. Non vedo questo scivolamento. Consideriamo anche che il nostro sistema ordinamentale uscito dalla Costituzione del 1948 prevede comunque non solo la separazione dei poteri, ma anche un controllo giudiziario perché, ed è una singolarità del nostro sistema, c’è la giustiziabilità dei conflitti tra poteri. Quindi anche il debordamento di un potere nello spazio di un altro potere può essere oggetto di una controversia vera e propria”.

Debordamento, esondazione. Come si fa a riconoscere una Corte costituzionale che esonda da una che non esonda, cioè qual è il limite che una Corte costituzionale deve avere per non esercitare un potere di supplenza nei confronti della politica? “Chi è il custode della Costituzione, come dice il famoso libro di Carl Schmitt? Il custode della Costituzione è la Corte costituzionale, perché esercita la giurisdizione costituzionale, però la legge stessa sul funzionamento della Corte costituzionale prevede il limite della discrezionalità del legislatore. Quindi c’è un confine tra questioni che sono di giurisdizione, questioni che sono di legittimità delle leggi, questioni addirittura che sono di attribuzione dei poteri, ma poi ci sono le valutazioni politiche, le scelte politiche e la Corte deve stare bene attenta a non valicare questo confine perché lì poi effettivamente si esonderebbe verso il potere politico”.

A proposito di confini, un tema di grande dibattito di questi tempi, ma che lo sarà ancor di più nei prossimi mesi, riguarda un altro confine, ovvero un confine netto che si vuole tracciare attraverso una legge costituzionale nel rapporto tra giudici e pubblici ministeri. E’ una questione molto grande, molto importante, ma le chiedo esplicitamente: è un attentato alla Costituzione voler separare le carriere oppure è un tentativo di rispettare e far valere l’articolo 111 della Costituzione, cioè quello che prevede la terzietà necessaria del giudice e la sua necessaria indipendenza? “La riforma, che è all’esame del Parlamento e si avvia verso l’ultima delibera prevista dall’articolo 138 della Costituzione, prevede espressamente che giudici e pubblici ministeri siano entrambi nell’ordine della giurisdizione, quindi c’è una separazione di carriere e non separazione di poteri. C’è la separazione, questa sì, del Consiglio superiore della magistratura. C’è uno splitting del Csm che è destinato a raddoppiare: il Csm giudicante e il Csm dei pubblici ministeri. Se fosse stata solo la separazione di carriere non sarebbe occorsa una riforma costituzionale. Ci sono state varie normative che hanno molto limitato i passaggi dalla carriera di giudici alla carriera di pubblici ministeri e viceversa. Invece per toccare l’assetto del Consiglio superiore della magistratura, anche nella sua sezione disciplinare, occorreva una riforma costituzionale”.

Ma questa riforma scandalizza o no il presidente della Corte costituzionale? “Questa distinzione, che è importante in un sistema dove il principio della terzietà del giudice è stato inserito nell’articolo 111, si vede innanzitutto nel processo, e soprattutto nel processo penale. Il passaggio importante si è avuto col nuovo processo, il nuovo rito, il codice di procedura penale Vassalli, e con le difficoltà che ha incontrato all’inizio proprio su questo versante, la distinzione tra l’attività del pubblico ministero, attività investigativa, e l’attività del giudice. E, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo codice, ci fu una frizione proprio tra Corte costituzionale e Parlamento, perché la Corte costituzionale aveva enunciato il principio della non dispersione della prova, e per non dispersione della prova intendeva anche gli atti di indagine. E questa frizione tra Corte costituzionale e Parlamento si risolse con il nuovo articolo 111”.

C’è un altro articolo importante della Costituzione al quale noi, ma non tutti purtroppo in Italia, siamo molto affezionati: è quello che prevede la necessità e il dovere di considerare ogni indagato innocente fino a prova contraria. Lei ha avuto una grande e lunga esperienza in Cassazione, quindi ha potuto vedere anche le trasformazioni del sistema giudiziario e anche i rapporti patologici che possono esserci a volte con il mondo dell’informazione. Quanto questo mostro chiamato processo mediatico è un’aggressione quotidiana alla Costituzione? Quanto è una ferita quotidiana? “Di fatto lo è. Qui c’è il versante giuridico in senso stretto. Quando è stato introdotto il principio del giusto processo, della terzietà del giudice, della prova che necessariamente si forma nel dibattimento, quindi contrastando quello che la Corte aveva affermato negli anni 90 sulla rilevanza anche della prova formata negli atti dell’indagine, è lo stesso articolo 111, al terzo comma, che prevedeva che l’indagato dovesse essere informato riservatamente. Quindi si voleva che la fase dell’indagine avesse una connotazione di riservatezza. E non è proprio così in concreto. E quindi il processo mediatico è in realtà una barbarie che viola in concreto il principio di non colpevolezza e il principio di innocenza”.

Barbarie mi sembra una parola perfetta. Quanto è nocivo per lo stato di diritto avere un’opinione pubblica educata con la barbarie del processo mediatico? Vogliamo fare un appello contro questa barbarie? “E’ un appello che in una festa dell’ottimismo come quella di oggi possiamo fare tutti quanti coralmente, non occorre che sia il presidente della Corte costituzionale da solo”.

C’è una questione delicata, ma importante, che riguarda una parola con la quale ogni giorno noi facciamo i conti: l’odio. L’odio è qualcosa di detestabile, di tremendo, ma c’è anche un diritto all’odio. Quali sono i confini della libertà di espressione quando si parla di odio? Qual è il confine che non si può e non si deve superare anche a livello costituzionale? “C’è la libertà di pensiero. L’articolo 21 è un architrave del nostro sistema costituzionale, non dimentichiamocelo, e bisogna tenerla ben stretta questa garanzia, però c’è il limite. Innanzitutto quello della dignità delle persone, quindi si può contrastare e ci si può opporre anche in modo vivace, però rispettando la dignità dell’altro. E’ la cultura del rispetto che deve andare di pari passo con la garanzia della libertà di opinione e, per quanto riguarda poi la stampa e i giornalisti, la libertà di critica che è anche qualcosa di più”. A proposito di separazione dei poteri, di indipendenza dei vari poteri, lei si scandalizzerebbe se in futuro qualcuno proponesse di rafforzare il sistema dell’immunità parlamentare? “C’è chi chiede un ritorno al sistema dell’autorizzazione dell’articolo 68.”. E lei è favorevole? “Direi di no. Ormai questo è un sistema collaudato, la Corte è intervenuta ripetute volte e quindi, per quanto riguarda le espressioni, c’è questo collegamento con la funzione parlamentare. Al di là di questo collegamento, la posizione del parlamentare è analoga a quella del comune cittadino”.

La nostra Costituzione, secondo lei, quanto è pronta ad affrontare sfide che nel 1948 non erano neanche lontanamente immaginabili, come le sfide bioetiche o quelle legate ai confini dell’intelligenza artificiale? “La Costituzione ha resistito quasi 80 anni, è stata modificata perché ci sono state varie leggi costituzionali, tra cui quella che ha modificato, l’ha citato poco fa, l’articolo 111. Ce ne sono state anche altre, ma una vera e propria riforma della Costituzione in realtà è stata tentata, ma non c’è stata. Quindi è una Costituzione che probabilmente nasce solida. Per queste nuove frontiere tecnologiche, anche per l’intelligenza artificiale a cui ha fatto riferimento, c’è la normativa. E’ proprio recente la legge sull’intelligenza artificiale, la legge 132 di quest’anno, in collegamento col regolamento europeo, sempre sull’intelligenza artificiale, dello scorso anno. Quindi è un plesso normativo che regola l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Peraltro proprio nel campo della giustizia c’è una disposizione particolarmente significativa che richiede che l’attività valutativa e poi decisionale sia qualcosa che è ancora affidata al giudice”.

Lei usa l’intelligenza artificiale? “Le confesso che la uso, non nel settore giuridico, non so se è il caso di confessarlo così, ma nel settore linguistico. E credo che funzioni molto bene. Cioè quando ho dei dubbi su alcune costruzioni di altre lingue il sistema di intelligenza artificiale risponde alla perfezione, quindi sono un utilizzatore”. Il messaggio del presidente della Corte costituzionale è sottile ma chiaro: in Italia la democrazia è solida, non scherziamo, ma se c’è qualcuno che ogni giorno aggredisce la nostra Costituzione è chi gioca con la gogna e trasforma lo strumento del processo mediatico in un’arma con cui ferire la nostra democrazia. L’appello del presidente della Corte c’è, è qui di fronte a noi. Chissà quando la politica riuscirà a trasformarlo trasversalmente in un elemento di unione e non di divisione. Deriva antidemocratica in Italia? Non scherziamo, please.