Il (facile) ricorso al diritto penale, tra populismo legislativo e populismo giudiziario

Come il mantra del “fare giustizia” ha finito per alimentare l’inflazione penalistica. La perversa sottomissione della politica all’opinione pubblica

Ogni volta che si presenta un’emergenza criminale, vera o ritenuta tale, l’opinione pubblica, cui fa spesso eco il politico più rapido a coglierne gli umori, richiede a gran voce l’introduzione di nuovi reati o, almeno, l’inasprimento delle pene per quelli già esistenti. Ciò avviene perché spesso si ritiene, o si viene indotti a pensare, che determinate forme di criminalità vivano e si rafforzino nell’assoluto deserto normativo o, comunque, in presenza di “risposte” penali troppo timide e blande.

Non si tratta certo di una tendenza recente, e neppure propria soltanto del nostro Paese. Panpenalismo e inflazione penalistica sono locuzioni conosciute nella letteratura scientifica (almeno) di tutto l’occidente. Qui, alla positiva diffusione della democrazia fa da contraltare una sudditanza psicologica del legislatore alle opinioni diffuse, al comune sentire, alla vox populi, con l’inclinazione a cercare una risposta immediata, piuttosto che la risposta dovuta. Se ciò è, in certa misura, inevitabile, la situazione si complica ulteriormente nell’eventualità (frequente nel nostro Paese) che le competizioni elettorali si seguano quasi senza soluzione di continuità, con una trasposizione a livello nazionale (quello, poi, della politica criminale: le leggi penali possono essere approvate solo dal Parlamento) anche del più limitato agone locale; e con l’asservimento ad una “sondaggite” acuta, ed allo stesso tempo cronica, alla ricerca dei consensi ricevuti (o perduti).

Per la politica risolvere i problemi sottostanti o comunque legati all’intervento – ritenuto salvifico o almeno consolatorio – del diritto penale è operazione più complessa, costosa e lenta rispetto al facile ricorso alla legislazione simbolica di stampo penalistico. Ed allora, talvolta non bastano neppure i tempi fisiologici (e, riconosciamolo, in alcuni casi, patologici) dei lavori parlamentari: e si sente il bisogno di ricorrere al decreto-legge. È quello che è avvenuto recentemente con il c.d. disegno di legge “sicurezza”, trasfuso (appunto, per fare prima) nel decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, nel nome – tra l’altro - del contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata. Queste ultime, peraltro, a mio avviso, sono due delle principali fonti del populismo legislativo, risalente ormai a oltre un quarantennio addietro: appunto, la legislazione emergenziale antiterrorismo e i doppi binari in materia di criminalità organizzata.

Ma ad accrescere il “bisogno” di pena sono stati anche altri fenomeni. Dalle inchieste della magistratura conosciute con il nome di “mani pulite” – che pure hanno reso evidenti fenomeni diffusi di malcostume e di vera e propria corruzione sistemica – sino alla emersione (e, forse, alla emergenza) di “tangentopoli”, con conseguente affermazione della c.d. questione morale, più che l’efficienza dell’azione dell’apparato pubblico, si è inteso porre al centro dell’attenzione del legislatore la questione della “lotta” o del “contrasto” alla corruzione, ritenuta – certo, non a torto – un problema gravissimo del nostro Paese (soprattutto alla luce della c.d. corruzione percepita). Di qui, però, una pericolosa deriva, che ha condotto, tra l’altro, a taluni aspetti criticabili della I. 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. legge Severino), approdando poi alla I. 9 gennaio 2019, n. 3, generalmente conosciuta (purtroppo, e non a caso) come “legge spazza-corrotti”. Con la collegata eliminazione della prescrizione dopo la sentenza (anche se di assoluzione) di primo grado.

Ma il populismo legislativo si è innestato su altri filoni rispetto ai quali l’opinione pubblica, comprensibilmente, è particolarmente sensibile: penso a certe coloriture assunte da leggi in materia di “pedofilia”, ai vari “codici rossi” a tutela delle vittime di reati sessualmente connotati, sino alla recente ipotizzata introduzione del reato di “femminicidio”. I toni sono, complessivamente, quelli del diritto penale del nemico, con il ricorso a leggi generalmente connotate da un forte intento repressivo, e per certi versi moraleggiante.

A ciò si aggiunga un ulteriore paradosso. Il populismo legislativo è persino contagioso e non si limita a invocare l’introduzione di nuove e più gravi disposizioni penali. Arriva addirittura a pretendere che non si abroghi nessuna delle disposizioni penali esistenti: persino quelle generalmente additate quali simbolo di atipicità e indeterminatezza, come l’abuso di ufficio o il traffico di influenze. Ora, è veramente singolare che ormai da decenni ci si lamenti del diffuso panpenalismo, dell’inflazione penale, dell’uso simbolico della legislazione penale, e si spinga verso ipotesi di ampia depenalizzazione (o decriminalizzazione); ma, di contro, ogni qual volta si tenti di eliminare uno o due reati dal panorama penalistico, peraltro affollato da migliaia di incriminazioni che probabilmente colmeranno i vuoti creati, si alzino gli scudi e si gridi alla possibile diffusione della criminalità. È ciò che è avvenuto, con quasi tutta la dottrina penalistica contraria e i dubbi diffusi in giurisprudenza, rispetto alla “riforma Nordio” (legge n. 114 del 2024), che ha abrogato l’abuso d’ufficio e riformulato il traffico di influenze. Mi viene in mente “not in my back yard”, “non nel mio giardino”: tutti si dichiarano, in astratto, favorevoli ad uno sfoltimento della foresta penalistica, ma poi – in concreto – non è mai la disposizione “giusta” quella da abrogare. Lunghe, dotte ed approfondite riflessioni sul carattere frammentario del diritto penale, e sul suo dover essere extrema ratio (perché non tutti gli eventuali illeciti configurabili devono necessariamente essere illeciti penali), sono spazzate via da quello che potremmo chiamare populismo conservativo (almeno in questo caso, non conservatore). Per fortuna, la Corte costituzionale, con sentenza del 7 maggio, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, confermando che non è incostituzionale l’abrogazione del reato di abuso di ufficio, come ho sempre, quasi da solo, sostenuto.

Cosa possiamo fare noi tutti, e cioè non solo gli addetti ai lavori, ma soprattutto i cittadini-elettori, per frenare la deriva? Evitare di “buttarla” in politica ed al contempo di additare la politica (o, meglio, i politici) quale unico colpevole. Aumentiamo, invece, la consapevolezza collettiva e cerchiamo, se possibile, di evitare che ogni ventata comporti una riforma, che ogni avvenimento di cronaca si trasformi in una iniziativa legislativa, che ogni novità si converta in misure emergenziali. Solo così daremo il nostro contributo ad una democrazia matura ed efficiente. Ma anche paziente: tanto più che – per il divieto di irretroattività della legge penale più sfavorevole (art. 25, comma 2, della Costituzione) – le nuove disposizioni, pur dettate dall’emozione del momento, non potranno mai incidere sui fatti verificatisi, che pure sono quelli che inducono a scelte emergenziali, da decreto-legge: come nel caso dell’introduzione, in una calda estate del 2000, del delitto di incendio boschivo (come se gli incendi estivi fossero eventi straordinari che richiedessero interventi urgenti, e non eventi consueti, persino sistemici, da affrontare soprattutto mediante efficaci strumenti di prevenzione, sistemi di sorveglianza e mezzi antincendio). Bisogna, infatti, comprendere che per cercare di circoscrivere un fenomeno criminale mediante il diritto ed il processo penale si dovrebbe operare su diversi versanti: applicare la sanzione nel maggior numero di casi, nei tempi più rapidi che sia possibile (cioè, i più vicini al momento della commissione del reato) e con picchi di severità non necessariamente elevatissimi, ma raggiungendo livelli avvertiti, dalla generalità dei consociati, come giusti.

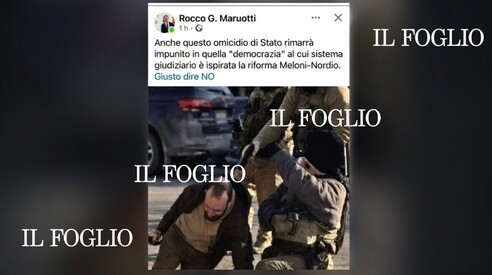

2. Occorre anche essere consapevoli che il populismo legislativo si accompagna – talvolta a cascata, altre volte con effetti anticipatori – ad un populismo giudiziario dalle coloriture giustizialiste, se non addirittura forcaiole. Si pensi – e l’esemplificazione è ovviamente parziale e incompleta – a certe interpretazioni assai late del concorso esterno, alle contestazioni generiche, agli avvisi di garanzia “a strascico” (ad esempio, nel settore sanitario), all’uso ancora troppo esteso della custodia cautelare (un terzo circa dei detenuti sono “in attesa di giudizio”, come nell’omonimo film del 1971, diretto da Nanni Loy e interpretato da Alberto Sordi: sono passati oltre cinquant’anni, ma per certi versi sembra oggi...), al fastidio che talora serpeggia per l’attività difensiva, ai filtri spesso eccessivi in Cassazione.

3. Del resto, da molti, troppi, anni la gara è a chi grida più forte e urla cose spesso assurde, che però – ripetute con apparente convinzione – appaiono vere o, almeno, verosimili.

Al riguardo, mi viene alla mente la Rivoluzione francese: certo, nata con nobili ideali, e che pure ha lasciato tracce indelebili, come la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 e la separazione dei poteri. Ma che – in chiave di superamento dell’ancien régime e dell’affermazione del nuovo – ha visto una corsa del “puro” superato dal più “puro”, con molte teste cadute sulla ghigliottina, Comitati di salute pubblica, Terrore, legge dei sospetti (con la quale ogni nemico, o presunto tale, della Rivoluzione venne incarcerato o giustiziato sommariamente, e che definì “sospetti” tutti i nobili e i loro parenti, tutti i preti refrattari e i loro parenti, tutte le persone che per condotta, atteggiamenti, relazioni, opinioni verbali o scritte, si erano dimostrate nemiche della libertà). Sino a giungere, nel 1794, all’arresto di Robespierre e dei suoi collaboratori, il giorno successivo ghigliottinati senza processo. Di qui il Termidoro, la ricerca di nemici esterni e le guerre napoleoniche: ma la storia è nota.

4. Tuttavia, a ripercorrere quella storia, mi vengono ancor oggi i brividi, perché non mi sembra così lontana: il primato del popolo è diventato sottoposizione della politica all’opinione pubblica; l’affermazione (art. 101 Cost.) che “La giustizia è amministrata in nome del popolo” è stata tradotta volgarmente nei processi mediatici (e si potrebbe richiamare “In Nome del Popolo Italiano”, un film del 1971, diretto da Dino Risi che ha come attori protagonisti Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman, nel quale il magistrato finisce per fare condannare un innocente proprio “per fare giustizia”: l’imputato è innocente per l’omicidio, ma merita di essere condannato in quanto corruttore…). Inoltre, da tempo si sente dire che il rispetto delle garanzie è “peloso”, mentre il giustizialismo è virtuoso, è dei giusti. Persino la moderata assicurazione (art. 27, comma 2, Cost.) che “L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva” e la più decisa affermazione che “Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa”, contenuta nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo approvata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 (e analoga affermazione è presente nell’art. 6, comma 2, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1950), sono sembrate da superare. Pertanto, dovrebbe, se ci riesce, dimostrare la sua estraneità l’imputato; e ancora di più l’arrestato; e in misura addirittura esasperata il prevenuto (cioè, il soggetto sottoposto a misure di prevenzione). Del resto, “non ci sono innocenti, ma solo imputati dei quali non si è riusciti a dimostrare la colpevolezza”, dichiarava solennemente un noto magistrato, ora a sua volta (ecco la Rivoluzione francese…) condannato.

5. Dunque, per raggiungere un livello sufficiente di civiltà giuridica, mi ancorerei alla Costituzione, che – in materia penale – rappresenta un sicuro e condivisibile punto di riferimento. Forse non è “la più bella del mondo” (affermazione di chi la vorrebbe immutabile e cristallizzata), ma è certamente una ottima Legge fondamentale, che in molte parti non sembra avvertire l’inarrestabile scorrere del tempo e che scolpisce in modo veramente alto i diritti fondamentali. Una Costituzione, però, non ancora del tutto attuata e rispettata sino in fondo.

Basterebbe ricordare che l’art. 25 della Costituzione fissa il principio di legalità: la legge penale deve essere ritagliata dal Parlamento con la dovuta precisione, non deve punire retroattivamente, precludendo la “creazione” dei reati da parte della magistratura (in violazione del divieto di analogia in malam partem). Dunque, da un lato il legislatore deve scrivere regole chiare e precise; dall’altro la magistratura non deve eccedere in estri interpretativi. Sembrano regole ovvie e scontate; ma purtroppo spesso non sono attuate. Un diritto penale di uno Stato moderno e liberale dovrebbe però garantirne sempre il rispetto.

Poi, il richiamato art. 27 della Costituzione: l’imputato non si considera colpevole sino alla eventuale sentenza definitiva di condanna. Anche qui: sembra ovvio. Ed invece, come ricordato, spesso si ragiona e si agisce in senso opposto, triturando le persone nel gorgo giudiziario e massmediatico e poi neppure segnalandone l’assoluzione. Ancora, occorrerebbe riappropriarsi del finalismo rieducativo della pena, sempre scolpito nell’art. 27 della Costituzione. E ciò, sia chiaro, non per mero “buonismo”, ma perché accanto al bastone della pena, che va mantenuto, occorre utilizzare la carota della speranza, che rafforza l’ordine penitenziario e tende ad attenuare il fenomeno del recidivismo, che certifica la sconfitta dello Stato e alimenta l’insicurezza sociale (se il detenuto, una volta libero, commette un nuovo reato).

Inoltre, occorrerebbe attuare pienamente l’art. 111 Cost., inverando il modello accusatorio ed il “giusto processo”, facendo sì che ogni giudizio si svolga nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo e imparziale. Ovviamente, con una separazione di carriere tra giudici e p.m., come ipotizzato dalla riforma costituzionale già approvata, in sede di prima deliberazione, dalla Camera dei deputati il 16 gennaio 2025. E poi assicurando realmente la ragionevole durata del processo e che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata “riservatamente” della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; prima, cioè, che la notizia sia diffusa via stampa.

6. Ma tutto ciò non è sufficiente. Occorre, infatti, anche evitare che, rincorrendo il populismo giudiziario, il giustizialismo, la lotta dei duri e puri contro il reato e contro il peccato, si persegua ad ogni costo una verità assoluta, più che il vero processuale. In tal senso, la spasmodica tensione verso la ricostruzione della verità può addirittura comportare pericoli per la correttezza dei mezzi utilizzati per perseguirla: nel passato, si ricorreva alla tortura, oggi alla custodia cautelare (ma l’art. 13 Cost. parla, più brutalmente ma più correttamente, di carcerazione preventiva...): una sorta di tortura, appunto, “moderna”. Se ci sono verità storiche, lasciamole agli storici e al giudizio del cittadino-elettore; e non al processo penale.

Occorre, infine, poter avere piena fiducia nella magistratura, nelle regole che la riguardano (l’ordinamento giudiziario) e negli organi di controllo e di garanzia, quale dovrebbe essere il Consiglio Superiore della Magistratura. Se fosse liberato dall’abbraccio soffocante delle correnti e se operasse sempre in piena trasparenza.

La via da percorrere è lunga e tortuosa: una sorta di Cammino di Santiago laico, per la giustizia terrena.

Bartolomeo Romano è Ordinario di diritto penale e già componente CSM