LaPresse

magazine

La legge di Norimberga. Ottant'anni fa il nazismo alla sbarra

Dodici le condanne a morte, di cui dieci eseguite, con corde preparate a mano da un artigiano londinese. Göring riesce a suicidarsi subito prima di essere mandato al capestro, con una capsula di cianuro di misteriosa provenienza. Allora si riscrissero i princìpi del diritto. I simboli, il dibattito e i timori degli Alleati

Esattamente ottant’anni fa, dopo che alle 10 del 20 novembre 1945 la Corte aveva preso posto, il presidente Geoffrey Lawrence, terzo barone Trevethin e primo barone Oaksey, britannico, con queste parole dava formalmente inizio al Processo di Norimberga. Con lui, lo statunitense Francis Beverley Biddle, il francese Henri Donnedieu de Vabres e il sovietico Timofeevich Nikitchenko come giudici principali; il britannico Norman Birkett, lo statunitense John J. Parker, il francese Robert Falco e il sovietico Aleksandr Volchkov come sostituti; lo statunitense Robert Houghwout Jackson e il britannico Hartley Shawcross come procuratori capi. Dopo un po’, arriva l’obiezione di Otto Stahmer: avvocato difensore di quell’Hermann Göring che come vice-cancelliere, comandante in capo della Luftwaffe e ministro del Reich per l’aviazione è il più importante dei venti gerarchi nazisti sotto processo. Nel film “Norimberga” che uscirà in Italia il 18 dicembre è interpretato da Russell Crowe, la star più nota del cast. Quattro sono i capi di imputazione: cospirazione per commettere crimini contro la pace; aver pianificato, iniziato e intrapreso guerre d’aggressione; aver commesso crimini di guerra; aver commesso crimini contro l’umanità. Ma, osserva Stahmer, non esiste una legge internazionale che punisca la guerra di aggressione. “Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali”, aveva già spiegato nel III secolo il giurista Ulpiano. Lawrence allora gli ricorda l’articolo 3 dello Statuto del Tribunale Militare Internazionale adottato a Londra l’8 agosto precedente: “Né il Tribunale, né i suoi membri, né i loro supplenti potranno essere ricusati dal Pubblico Ministero, dagli imputati o dai loro difensori”.

Obiezione respinta, ma il dibattito era iniziato già prima, ed è continuato dopo. Maestro del Diritto di cui generazioni di studenti hanno appreso il nome come teorico della Grundnorm e lui stesso esule dal nazismo negli Stati Uniti in quanto ebreo, Hans Kelsen, proprio per evitare certe polemiche, aveva proposto nel 1944 un tribunale “del quale non solo i vincitori ma anche gli stati sconfitti siano parti contraenti”. E in una lettera al presidente Truman nell’ottobre 1945 lo stesso Giudice capo della Corte suprema degli Stati Uniti Harlan Fiske Stone aveva accusato gli alleati di avere fatto o stare facendo “alcune delle cose per cui stiamo condannando i tedeschi”. Indro Montanelli, che aveva seguito il processo per il Corriere della Sera, espresse già all’epoca un parere di “processo sbagliato” da lui poi reiterato anche 56 anni dopo, poco prima della morte. Anche Benedetto Croce, che pure aveva definito il nazismo “nemico dell’umanità”, disse che “un tribunale costituito dai vincitori e non basato su norme preesistenti può solo definirsi strumento di vendetta e non di giustizia”. Lo stesso comandante supremo delle forze alleate, il generale Dwight Eisenhower, pur dopo aver dato ordini per documentare i crimini nazisti che contribuirono in modo determinante al processo, criticò subito l’idea di poter giudicare un militare che avesse obbedito agli ordini. Mentre il futuro presidente John Fitzgerald Kennedy, nel libro con cui nel 1956 vinse il Pulitzer, denunciò la violazione del principio costituzionale sulla non retroattività delle pene.

Un giurista dell’Università di Oxford, Al Goodhart, in un articolo dell’aprile 1946 osservò che di fatto né è ammesso che una spia possa rifiutare di essere processata da una nazione nemica, né che un ladro possa “lamentarsi per essere giudicato da una giuria di cittadini onesti”. Ma, sulla questione più generale, venticinque anni dopo il processo scrisse un breve saggio Luigi Bianchi d’Espinosa: un magistrato allora famoso, che era stato partigiano. “Dei capi d’imputazione che furono contestati nell’atto di accusa”, sosteneva “due soltanto (il terzo e il quarto) riguardavano veri e propri crimini di guerra, cioè rispettivamente la violazione delle norme e degli usi di diritto internazionale sulla condotta della guerra, ed i cosiddetti crimini contro l’umanità, i quali in definitiva costituiscono delitti comuni, anche se commessi in nome del fanatismo ideologico”. Ma sui primi due capi d’imputazione – riconosceva dando ragione all’avvocato di Göring – “l’osservazione intuitiva (…) era che, all’epoca in cui tutti i fatti contestati erano stati commessi, nessuna legge penale internazionale esisteva, che considerasse quei fatti stessi come delitti, e stabilisse le relative pene; onde gl’imputati vennero sottoposti a processo, e condannati, in base a una norma retroattiva”.

In violazione del brocardo di Ulpiano. O per lo meno per gli atti compiuti prima di quel primo novembre 1943, quando Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica con la dichiarazione di Mosca avevano avvertito solennemente i tedeschi che, se si fossero resi “responsabili di atrocità, massacri ed esecuzioni sommarie, o vi avessero consentito, sarebbero stati puniti attraverso una sentenza emanata congiuntamente dagli alleati”. Insomma, “un atto illegittimo, se valutato alla stregua dei principi di diritto vigenti”. Ma, continuava, “sarebbe in errore chi pretendesse di valutare un avvenimento storico sul metro della legittimità giuridica dei fatti; anche i giuristi (o, per lo meno, alcuni di essi) si rendono conto che un giudizio così limitato peccherebbe di miopia, e che, se il diritto regola e deve regolare tutte le azioni umane, ciò non vale per gli avvenimenti di carattere rivoluzionario, il cui fine è appunto quello di distruggere un ordinamento giuridico per sostituire ad esso uno nuovo”.

Peraltro, durante la guerra, man mano che emergevano i crimini nazisti, la prima idea dei leader alleati non era stata affatto quella di avviare un processo, bensì una serie di esecuzioni sommarie, come quella cui i partigiani italiani avrebbero poi sottoposto Mussolini. Ironicamente fu proprio il sodale di Ribbentrop, il ministro degli Esteri sovietico Molotov, che il 14 ottobre 1942 scrisse a vari governi dell’Europa orientale in esilio a Londra per informarli della volontà di Mosca di portare le autorità più in vista del “criminale governo hitleriano” dinanzi a un “tribunale speciale internazionale”. Sembrava una mossa dovuta all’irritazione per il fatto che la Gran Bretagna non fosse disposta a processare Rudolf Hess, il vice di Hitler, rifugiatosi in Scozia nel maggio del 1941. Proprio su insistenza sovietica il primo novembre 1943 venne la citata Dichiarazione di Mosca, in cui si stabiliva che i responsabili di crimini di guerra sarebbero stati consegnati alle autorità del luogo in cui tali crimini erano stati perpetrati, per venire “giudicati sul posto” in base alle leggi del paese in cui erano state commesse le atrocità.

Restava però in sospeso la sorte dei criminali più importanti, i cui atti non potevano essere considerati circoscritti a una precisa area geografica. Ancora alla conferenza di Québec, nell’agosto 1944, Roosevelt e Churchill erano per le esecuzioni sommarie. Fu con sorpresa che l’ottobre successivo, recandosi da Stalin a Mosca, il primo ministro britannico scoprì che ora i sovietici si erano convertiti all’idea del processo. Probabilmente pensando a quelli delle grandi purghe staliniane, e al modo in cui erano diventate strumento di propaganda. Si arrivò infine il 3 maggio 1945 a San Francisco a un accordo di principio tra gli Alleati, compresa ormai la Francia. E l’8 agosto ci fu l’adozione della Carta di Londra. Anche per evitare che fosse una mera replica dei processi staliniani, gli anglosassoni imposero l’adozione del loro modello “accusatorio” con contraddittorio tra accusa e difesa, piuttosto del modello “inquisitorio” continentale (dopo aver dovuto anche spiegare ai giudici sovietici cosa significasse “contraddittorio”). Non fu però permesso, ad esempio, agli accusati di appellarsi a quel Quinto Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti, che avrebbe consentito loro di rifiutarsi di rispondere a una domanda se farlo avesse potuto contribuire alla loro incriminazione.

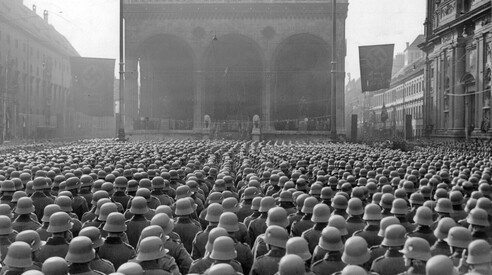

Alla scelta di Norimberga come sede sarebbero poi stati attribuiti molti significati simbolici, dato che era Norimberga la sede preferita per i raduni di massa del nazismo. In realtà, molto più semplicemente, quando il giudice Jackson aveva chiesto al generale Lucius Clay se ci fosse dopo tanti bombardamenti ancora una città tedesca dove fosse rimasto in piedi un palazzo di giustizia con una trentina di camere di sicurezza, la risposta era stata: “Solo Norimberga”. Ma i leader nazisti erano mentalmente idonei a sostenere un processo? Il compito ricadde sullo psichiatra statunitense Douglas M. Kelley, ed è questo il tema dell’ultimo film. Psichiatra laureato all’Università della California e tenente colonnello, Kelley si era specializzato nel curare i soldati sofferenti per stanchezza da combattimento e shock bellico. “In generale, i prigionieri non sono diversi da un gruppo di dirigenti in qualsiasi altro luogo; contrariamente all’opinione popolare, non sono né pazzi né superuomini”, spiegò in un’intervista radiofonica rilasciata già il sesto giorno del processo. Ma passò ben otto mesi a intervistare e testare i gerarchi nazisti sotto processo, e le 15 scatole piene di documenti, relazioni e appunti da lui scritti sono state studiate dal giornalista statunitense Jack El-Hai per scrivere il suo libro “The Nazi and the Psychiatrist”, da cui il film. Un altro psicologo che parlò con imputati e testimoni fu Leon Goldensohn, che era lui stesso ebreo, e le cui interviste sono state appena ripubblicate in italiano da Neri Pozza col titolo “I taccuini di Norimberga. Uno psichiatra a colloquio con i criminali nazisti”.

Suicidi il Führer Adolf Hitler, il capo delle SS Heinrich Himmler e il ministro della Propaganda Joseph Goebbels, le imputazioni vennero formulate per 24 persone. Divennero 22 per il suicidio di Robert Ley, capo del Fronte del lavoro, e per la demenza senile dell’industriale Gustav Krupp von Bohlen und Halbach. Martin Bormann, segretario personale di Hitler, fu processato in contumacia, e solo nel 1972 si scoprirono a Berlino i suoi resti. Dei presenti, neanche uno si dichiara colpevole quando il 21 novembre Lawrence chiede loro come si considerino. Ma già il 27 novembre, quando viene mostrato un film sulle atrocità dei campi di sterminio, l’unanimità inizia a infrangersi. Hans Fritzsche, popolare commentatore radiofonico, grida che l’orrore per la Germania è incancellabile. Alfred Jodl, capo di Stato maggiore delle Forze Armate, si vergogna. Albert Speer, ministro degli armamenti, accusa i nazisti e scusa il popolo tedesco. Hans Frank, governatore generale della Polonia, impreca contro Hitler. Wilhelm Keitel, comandante delle Forze Armate, definisce le Ss “maiali”. Gli ammiragli Karl Dönitz e Erich Raeder dicono di non averne mai saputo niente. Il ministro dell’Economia Walther Funk piange. L’ex-cancelliere Franz Von Papen finisce sotto collasso, come il ministro degli Esteri Joachim von Ribbentrop e l’ex-ministro degli Esteri e governatore di Boemia e Moravia Konstantin von Neurath. Ma i colloqui di Kelley e Goldensohn evidenziano soprattutto un grande scaricabarile. “Non ho mai messo un ebreo in un campo di concentramento né l’ho fatto bruciare vivo; posso provarlo”, insiste Frank. “Mai stato a conoscenza; tutto è stato tenuto segreto, stento a crederci” dice anche Göring. “Perché non mi lasci prendere tutta la colpa e lasci andare quei miserabili?”.

I verdetti saranno poi emessi il 30 settembre e il 1° ottobre 1946. Dodici le condanne a morte, di cui dieci eseguite, con corde preparate a mano da un artigiano londinese, che ci ha messo cinque-sei giorni per ognuna. A parte il contumace Bormann, Göring riesce a suicidarsi subito prima di essere mandato al capestro, con una capsula di cianuro di misteriosa provenienza. Anche Kelley si suiciderà allo stesso modo nel Capodanno del 1958, a neanche 46 anni, dopo un litigio con la moglie. “Göring era l’ufficiale di grado più alto tra i prigionieri catturati, e Kelley ne era affascinato, in parte perché condividevano tratti della personalità: erano intelligenti, carismatici, egocentrici e in qualche modo narcisisti”, afferma El-Hai. Göring si fidò così tanto di Kelley che gli chiese persino di adottare sua figlia. Gli portò perfino – di nascosto – lettere per la moglie. Gli fornì anche il veleno? Anche Goldensohn morirà appena cinquantenne, nel 1961. Di infarto.

Tra i giustiziati ci sono Frank, il ministro dell’Interno Wilhelm Frick, Jodl, il comandante dei Servizi delle SS Ernst Kaltenbrunner, von Ribbentrop, l’ideologo del partito Alfred Rosenberg, il plenipotenziario del programma di sfruttamento del lavoro dei prigionieri Fritz Sauckel, il governatore dei Paesi Bassi Arthur Seyss-Inquart, l’agitatore antisemita Julius Streicher, e anche Keitel, di cui fu respinta la richiesta di essere invece fucilato. Come Raeder, che ebbe invece l’ergastolo. Ergastolo anche a Hess e Funk, ebbero 20 anni Speer e il capo della Gioventù hitleriana Baldur von Schirach, 15 von Neurath e 10 Dönitz, mentre sono assolti Fritzsche, von Papen e il ministro dell’Economia Hjalmar Schacht. “Me lo meritavo”, dirà Frank al sapere della sentenza. Trova la condanna “giusta” anche Speer, che una volta fuori scriverà due best-seller. Raeder, Funk e von Neurath saranno comunque graziati per ragioni di salute, per cui dal primo ottobre 1966 il carcere berlinese di Spandau continuò a funzionare per il solo Hess fino alla sua morte, il 17 agosto 1987. Forattini disegna Stalin che con Gorbaciov si esibisce in una danza russa sulla sua tomba: “Spandau Ballet”.

Citata nei dibattimenti, la parola “genocidio” non fu però presente nelle sentenze. Coniata appena nel 1944 da Raphael Lemkin, sarebbe entrata nel Diritto Internazionale con la Convenzione del 9 dicembre 1948. E il termine sarebbe anche diventato parte del linguaggio comune, un po’ come “crimini di guerra” o “diritti umani”. Tornando a Bianchi d’Espinosa, una delle ragioni per cui gli Alleati avevano avuto cura di creare un tribunale ad hoc è perché si rendevano conto che anch’essi avrebbero potuto essere giudicati in base ai principi di Norimberga: non solo le purghe staliniane o i crimini dell’Armata Rossa, ma anche le repressioni di imperi coloniali come quello britannico e francese, o la segregazione razziale negli Stati Uniti. Ma anche se la Guerra fredda procedette nei termini di una dura realpolitik, certi principi, per lo meno teorici, iniziarono a essere sanciti. E dopo la guerra fredda parve arrivato il momento di dare al precedente di Norimberga un seguito anche pratico: dal Tribunale penale internazionale per il Ruanda al Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, fino alla Corte penale internazionale creata dallo Statuto di Roma del 17 luglio del 1998, e in funzione dal primo luglio 2002.

Ma sono stati proprio Stati Uniti e Russia, i due paesi più importanti tra i quattro di Norimberga, a chiamarsene fuori. Putin è finito sotto il suo mandato di arresto, mentre gli Stati Uniti l’hanno messa sotto sanzioni.

bombe e negoziati

Missili e droni contro l'Ucraina e l'incontro in Svizzera con Witkoff

polarizzare il dibattito