Ansa

Speciale 7 ottobre

Oltre il pregiudizio antiebraico

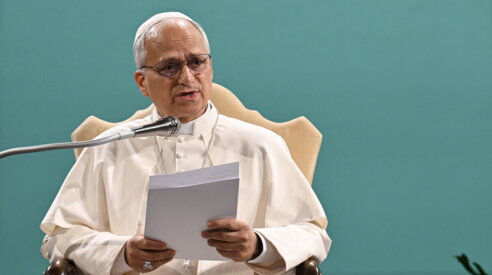

È necessario che "il Vaticano ricostruisca la fiducia perduta. Si può avere fiducia che Papa Leone lo farà". La lingua del dialogo secondo il teologo Gregor Maria Hoff

“Il termine genocidio ha un effetto tossico perché attribuisce colpa. Ciò ha conseguenze non solo per la valutazione delle politiche di Israele, ma anche per gli ebrei nella loro vita quotidiana in tutto il mondo. Essi vengono identificati con Israele e sentono la pressione di dover giustificare se stessi. Inoltre, le accuse di genocidio ai sensi del diritto internazionale hanno più che semplici conseguenze legali. Così come lo stato di Israele sta diventando sempre più isolato politicamente, così anche gli ebrei. Questo rafforza l’antisemitismo. Sullo sfondo della Shoah, questo ha un effetto retraumatizzante sulla comunità ebraica. Nessun cristiano, nessun leader ecclesiastico dovrebbe perdere di vista questo”. Il professor Gregor Maria Hoff, docente di Teologia fondamentale e Teologia ecumenica all’Università Paris-Lodron di Salisburgo e grande esperto del dialogo tra ebraismo e cattolicesimo, in questa conversazione con il Foglio, considera molto problematico l’uso di parole come “genocidio”, “disumanità” e “complicità” che con tanta libertà viene fatto anche da personalità delle gerarchie cattoliche in riferimento a quanto avviene nel vicino oriente e in particolare nella Striscia di Gaza.

L’equazione è immediata: Israele è uno stato genocida. Secondo Hoff, “l’uso del termine ‘genocidio’ per descrivere l’azione militare di Israele a Gaza è controverso anche tra i ricercatori di genocidi. Il fattore decisivo è l’intento: la guerra di Israele contro Hamas mira all’annientamento dei palestinesi? Anche tra i membri estremisti di destra del governo di Netanyahu, non è così. Tuttavia, ci sono intenzioni dichiarate di spingere i palestinesi fuori da Gaza. Questo, insieme agli effetti concreti della guerra, è collegato a una politica che in alcuni casi supera ampiamente i limiti dell’umanità. Ci si aspetta e si richiede di più da uno stato come Israele. Ciò pone un peso notevole sul dialogo tra le chiese e l’ebraismo. La difesa della dignità e dei diritti di tutte le persone rischia di entrare in conflitto con il legame costitutivo con l’ebraismo e con il riconoscimento dell’importanza indispensabile dello stato di Israele per gli ebrei di tutto il mondo. E’ quindi necessaria una visione differenziata della situazione in medio oriente. L’intensificazione semantica fa parte di un’escalation linguistica e, come nel caso del termine ombrello ‘apartheid’, non contribuisce a chiarire. La lingua del dialogo è tanto più importante”.

Persiste, in parti della gerarchia cattolica, l’antico pregiudizio antiebraico che si sperava fosse stato superato negli ultimi decenni, in particolare dopo il Concilio Vaticano II e i pontificati di Giovanni Paolo II e Benedetto XVI? Ultimamente si torna a sentir parlare della “durezza dell’Antico testamento”, della “logica di vendetta” insista nell’ebraismo. Tutte argomentazioni che si pensava fossero state archiviate. Risponde il teologo Hoff: “I modelli tradizionali di pensiero hanno una persistenza che non può essere facilmente superata, anche sessant’anni dopo il Concilio Vaticano II e gli sforzi di dialogo avvenuti da allora. Finché vengono utilizzati i cliché menzionati, si deve parlare di residui di anti giudaismo cattolico. Si possono trovare nelle omelie, nelle affermazioni di Papa Francesco sui Farisei. Rimarranno finché i testi problematici del Nuovo Testamento e dei Vangeli non saranno contestualizzati e interpretati in modo appropriato. Persisteranno finché non ci sarà una comprensione e comunicazione coerente di quanto profondamente il Nuovo Testamento sia radicato nell’ebraismo del suo tempo. Verranno rafforzati finché si userà un linguaggio di superiorità cristiana per parlare delle promesse di Dio a Israele”.

Mancano pochi giorni alla celebrazione del sessantesimo anniversario della dichiarazione Nostra Aetate, eppure sembra di essere tornati indietro: la frattura che si è originata a livello teologico con i fatti del 7 ottobre 2023 è destinata a durare? “Alla fine del mese – dice il professor Hoff – si terrà presso la Pontificia Università Gregoriana una grande conferenza sul significato di Nostra Aetate, con un focus interreligioso, prestando particolare attenzione al significato del numero 4 della Dichiarazione e alle relazioni ebraico-cristiane oggi. Questo è un segnale che il dialogo continua. I partecipanti saranno ricevuti da Papa Leone – sarà interessante ascoltare cosa dirà il Papa. La memoria di Nostra Aetate deve guardare al futuro, proprio perché il dialogo è sotto pressione. Ma non sono da sottovalutare i rapporti resilienti che si sono sviluppati tra i partecipanti al dialogo, che danno motivo di speranza. Questo vale per lo scambio teologico, ma richiede anche che il Vaticano ricostruisca la fiducia perduta. Si può avere fiducia che Papa Leone lo farà – sebbene sarà importante vedere come nominerà la leadership della commissione per i Rapporti religiosi con gli ebrei. Una nuova nomina invierebbe un segnale”. Ci sono state fratture anche tra gli intellettuali impegnati nel dialogo? “La valutazione delle politiche di Israele, soprattutto dalla primavera del 2025, è controversa tra i teologi cattolici. Questo ha un impatto sui formati del dialogo – e a questo riguardo ha anche un effetto politico, ad esempio nel fornire consulenza ai vescovi”.