LaPresse

Generazione K

Obama, il Gop in crisi, l'inizio della militanza di Charlie Kirk. Nel 2012 l'America cambiava volto

Vale la pena ripercorrere le vicende di quell’anno, per rintracciare le radici dello spostamento profondo del mondo conservatore, religioso e libertario verso il populismo, un movimento tellurico che ha posto le basi per l’èra trumpiana

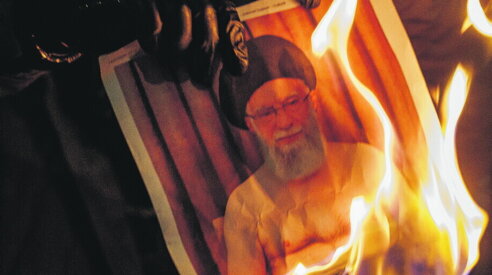

C’è un momento storico preciso, nella storia recente degli Stati Uniti, che segna un prima e un dopo di cui sono sempre più evidenti le conseguenze. E’ un passaggio legato a una scadenza elettorale finora poco studiata, perché sembrava tra le meno rilevanti e traumatiche nella vita americana. Una campagna presidenziale quasi noiosa, se paragonata alle altre che il paese ha vissuto nel ventunesimo secolo. E’ un anno in cui invece accadono molte cose, tra cui la nascita della Generazione Kirk, quel movimento in prevalenza giovanile che ha posto le premesse per il successivo arrivo dei Maga e la cui rilevanza appare in tutta la sua portata solo ora che il principale protagonista, Charlie Kirk, è stato ucciso con un colpo d’arma da fuoco.

Quel momento è il 2012 e la campagna è quella in cui Barack Obama si è giocato la rielezione alla Casa Bianca, vincendo la sfida contro il repubblicano Mitt Romney. Se si riguarda il film delle elezioni presidenziali dell’ultimo quarto di secolo, tutte sembrano più interessanti di quella del 2012. Basti ricordare il 2000, con il riconteggio all’ultimo voto tra George W. Bush e Al Gore deciso dalla Corte Suprema, o il 2004, con il paese traumatizzato e spaccato dalla guerra in Iraq come non avveniva dai tempi del Vietnam. C’è stata l’ascesa alla presidenza di Obama nel 2008, con il confronto avvincente con John McCain nel mezzo della peggiore crisi nella storia di Wall Street. Anche i voti successivi al 2012 sono sembrati tutti epocali, dirompenti, decisivi: nel 2016 la vittoria di Donald Trump su Hillary Clinton, quattro anni dopo la faticosa affermazione di Joe Biden seguita dall’assalto a Capitol Hill, infine il clamoroso ritorno di Trump alla Casa Bianca nel 2024.

Se le campagne presidenziali degli anni Duemila fossero davvero un film, quella del 2012 assomiglierebbe a una scena tranquilla, un momento di passaggio in cui i protagonisti prendono fiato, recuperano la calma dopo le emozioni degli anni precedenti e restano in attesa degli eventi tumultuosi in arrivo. E se invece fossero state proprio le elezioni che hanno cambiato tutto? Ne sono sempre più convinti analisti e commentatori di diverso orientamento politico, da Ezra Klein e Ross Douthat del New York Times all’ideologo dei Maga Steve Bannon, passando per colleghi ed eredi dell’attivista ucciso, come Ben Shapiro o Matt Walsh, i portavoce della nuova Generazione Kirk. Non è certo un caso che sia proprio il 2012 l’anno in cui l’allora diciottenne Charlie, da poco respinto dall’accademia militare di West Point in cui sperava di entrare, decide di dar vita al suo movimento studentesco.

Vale la pena allora ripercorrere le vicende di quell’anno, per rintracciare le radici dello spostamento profondo del mondo conservatore, religioso e libertario verso il populismo, un movimento tellurico che ha posto le basi per l’èra trumpiana, che dura da un decennio e potrebbe proseguire ben oltre la fine del secondo mandato di Trump. I repubblicani e i conservatori tradizionali che in buona parte si riconoscono nel Grand Old Party arrivano all’appuntamento del voto del 2012 carichi di voglia di rivincita. Gli otto anni della presidenza di Bush sembrano già lontani, l’America è cambiata e la crisi economica cominciata nel 2008 si fa ancora sentire. La sconfitta di McCain ha creato una spaccatura nel partito e nella sua base elettorale. L’establishment repubblicano è ancora forte, ma è sfidato dall’interno da un movimento populista, il Tea Party, che vuole una svolta libertaria, chiede un forte ridimensionamento dell’apparato federale, tagli alla spesa pubblica e soprattutto una sostanziale diminuzione della pressione fiscale. La bestia nera del movimento è la legge-simbolo del primo mandato di Obama, l’Affordable Care Act, comunemente conosciuto come Obamacare. La riforma della sanità ha offerto la copertura medica a carico dello stato e delle aziende private a milioni di americani che ne erano sprovvisti. E’ un importante passo avanti per il welfare statunitense, ma il mondo conservatore lo vede come un provvedimento “socialista”, che avvicina l’America ai decadenti paesi europei, costa troppo alle casse dello stato e alle imprese ed è eccessivamente generoso nei confronti degli immigrati.

Nel 2012 l’establishment repubblicano è sfidato al suo interno dal movimento Tea Party e dalle battaglie culturali della destra religiosa

Se il Tea Party si concentra sulla politica fiscale, una larga fetta della destra americana – soprattutto quella legata al mondo delle chiese evangeliche e al cattolicesimo conservatore – si mobilita sulle guerre culturali legate ad aborto, matrimoni gay, protezione della famiglia tradizionale. I candidati alla Casa Bianca che raccolgono consensi sia nel Tea Party, sia nell’ala religiosa del partito sono due: l’ex senatore della Pennsylvania Rick Santorum e l’ex speaker della Camera Newt Gingrich. La leadership del partito però non li ama e punta su un candidato più tradizionale e moderato come Romney. Quando si comincia a votare nelle primarie, la spaccatura in casa dei repubblicani è testimoniata dal fatto che, per la prima volta nella storia, a vincere i primi tre stati in cui tradizionalmente si vota – Iowa, New Hampshire e South Carolina – sono tre candidati diversi: rispettivamente Santorum, Romney e Gingrich. Il partito entra in corto circuito, nessuno sembra forte abbastanza da poter sfidare Obama nelle elezioni nazionali di novembre. Si cercano nuovi nomi, si mormora persino di una possibile discesa in campo di un celebre personaggio televisivo, il re dei grattacieli di New York e dei casinò di Atlantic City, Donald Trump, che si è spostato dai democratici ai repubblicani e ha fatto scalpore con le sue accuse a Obama di non essere americano e di aver falsificato il certificato di nascita. Ma Trump guarda i sondaggi e capisce che non è ancora il suo momento: lo sarà quattro anni dopo, quando diventerà presidente sorprendendo tutti.

Alla fine la spunta Romney, il partito si unisce dietro di lui senza troppo entusiasmo e prova per l’ultima volta a proporsi agli americani con una linea politica moderata. La base conservatrice è furibonda, considera Romney l’esponente di una élite lontana dalle idee e dai problemi della “pancia” del paese. Non aiuta il fatto che il candidato vice sia Paul Ryan, un moderato del Wisconsin, un volto giovane e pulito che piace al Tea Party, ma non alla destra religiosa e ai protagonisti delle guerre culturali, che lo vedono come personaggio troppo pronto a compromessi e a gestire le sfide usando i tradizionali strumenti della politica di Washington (diverrà poi speaker della Camera a cavallo tra le presidenze Obama e Trump, per sparire infine di scena spazzato via dal trumpismo e dal movimento Maga).

La vera sorpresa però avviene a sinistra. Barack Obama aveva vinto le elezioni del 2008 con un messaggio di grande ispirazione. Il primo afroamericano a conquistare la Casa Bianca si era proposto come il riunificatore del paese, puntando soprattutto sulla forza della propria biografia di figlio di una bianca del Midwest e di un immigrato del Kenya. Ma dopo un primo mandato complesso e pieno di sfide, il team di strateghi di Obama decide di affrontare le elezioni del 2012 in tutt’altro modo: spostandosi nettamente a sinistra, alzando il tono della sfida e accusando gli avversari di essere dei pericolosi estremisti. Fa una certa impressione, ad anni di distanza, rivedere gli spot e i contenuti elettorali della campagna Obama-Biden 2012, un capolavoro di comunicazione costruito sfruttando al meglio tutte le nuove potenzialità dei social media e dell’èra digitale. I moderati Romney e Ryan vengono descritti come una sorta di affiliati ai Proud Boys, l’America da loro guidata viene raccontata dal team Obama come un pericoloso covo di fanatici religiosi. Il vicepresidente Joe Biden arriva al punto di dire alle platee di neri a cui parla in campagna elettorale che se vincono i repubblicani “vi rimetteranno tutti in catene”. Immagini lontane dal profilo reale del mite Romney, che spiazzano l’avversario del presidente e lo spingono sulla difensiva.

Obama e Biden alzano i toni della sfida, i moderati Romney e Ryan vengono descritti dai democratici come una sorta di affiliati ai Proud Boys

La battaglia è particolarmente intensa nei campus universitari, in cui il 75 per cento degli studenti vota democratico e in cui cresce il movimento Moveon.org, che mobilita i giovani facendo leva soprattutto sulle guerre culturali, sui temi dei diritti, del genere, delle discriminazioni razziali. E’ qui che nasce la reazione dei ragazzi del mondo conservatore, che si sentono sopraffatti nel vedere crescere nelle università quella che qualche anno dopo sarà chiamata cultura “woke”. Pochi mesi prima di morire, Charlie Kirk ha raccontato quel momento in una conversazione in podcast con Gavin Newsom, il governatore della California che – in vista di una probabile campagna presidenziale – sta esplorando il mondo Maga, per capire dove i democratici abbiano sbagliato in questi anni. Da poco iscritto all’Harper College in Illinois, il diciottenne Kirk preferisce fare comizi invece di frequentare i corsi. Un giorno parla delle angosce della sua generazione in un dibattito nella vicina Benedictine University e ad ascoltarlo c’è un attivista dei Tea Party, Bill Montgomery, 72 anni, che ne resta folgorato. In poco tempo, Charlie e Bill fondano il movimento Turning Point, “che all’inizio era ben poca cosa” – ha raccontato Kirk a Newsom – “in pratica ero io con un tavolino seduto in mezzo ai campus, con un cartello con scritto ‘sfidami a dibattito’”. Ma nel giro di quattro anni, in tempo per la campagna di Trump nel 2016, quell’organizzazione sarebbe diventata la Moveon.org di destra, capace di ridurre dal 75 al 65 per cento il voto degli universitari per i democratici.

La battaglia politica è molto intensa nelle università. Il diciottenne Kirk preferisce fare comizi anziché frequentare i corsi

“A mobilitarci è stata la campagna di Obama del 2012”, ha raccontato Ben Shapiro, una delle voci emergenti del mondo Maga, nel podcast di Ezra Klein. “Nel 2008, da conservatore, avevo comunque ammirato Obama per il messaggio che mandava. Il senso era che non dovevamo più dividerci, c’era un solo popolo fatto di americani. E l’idea era che lui rappresentasse una sorta di apoteosi di questa unione. Sarebbe stato il culmine di molti filoni della storia americana che si univano, per risolvere molti dei problemi che avevano afflitto l’America”. Quattro anni dopo, però, secondo Shapiro e secondo una lettura che viene ora condivisa anche da una parte del mondo progressista, il team Obama ha fatto una svolta che, invece di unire, ha profondamente radicalizzato l’America e posto le basi per la successiva ascesa di Trump. “L’Obamacare aveva scatenato una forte reazione negativa – ha raccontato Shapiro – e lui reagisce polarizzando l’elettorato. Obama decide che, invece di trasmettere all’elettorato un messaggio ottimista, concentrerà la campagna su una linea politica molto più radicata nei gruppi identitari. Si rivolgerà agli afroamericani in quanto afroamericani, agli omosessuali in quanto omosessuali e ai latinoamericani in quanto latinoamericani”.

Nel giro di quattro anni, l’associazione Turning Point riuscì a ridurre dal 75 al 65 per cento il voto dem degli universitari

Obama e i democratici, secondo questa lettura, decidono a tavolino di spezzettare l’America che quattro anni prima si erano sforzati di unire. Alcune vicende in campagna elettorale contribuiscono alla polarizzazione, soprattutto l’omicidio in Florida del diciassettenne nero Trayvon Martin, ucciso senza apparente motivo da un vigilante, George Zimmerman, che viene prosciolto perché il ragazzo, che camminava in strada con il cappuccio della felpa sulla testa, appariva “minaccioso”. E’ uno degli eventi che daranno vita al movimento Black Lives Matter e Obama, secondo i suoi critici, avrebbe cavalcato la vicenda per fini elettorali. “Se avessi un figlio maschio, assomiglierebbe a Trayvon”, disse il presidente, che dopo aver evitato con cura il tema razziale nella campagna del 2008, lo fece diventare centrale nel secondo mandato. La sconfitta di Romney, secondo Shapiro, “ha spinto il Partito democratico a mandare un nuovo messaggio: abbiamo una coalizione imbattibile. Questa nuova coalizione che Obama ha forgiato nel 2012 – in cui ha perso voti rispetto al 2008, ma ha comunque mantenuto una maggioranza molto solida – è la strada da seguire. ‘Non perderemo mai più, hanno pensato, perché saremo in grado di mettere insieme una coalizione che tiene unite maggioranze e minoranze, alimentata dai bianchi con istruzione universitaria, in particolare le donne’. E i repubblicani hanno recepito esattamente lo stesso messaggio, ovvero: ‘Non importa quanto siamo moderati, non importa quanto sia pulito il candidato, verremo sempre fatti a pezzi e perderemo. Stiamo perdendo semplicemente per colpa della demografia del paese’”.

Da qui è cominciata la rincorsa di Charlie Kirk e compagni, durante tutto il secondo mandato di Obama, negli stessi anni in cui il giovane J.D. Vance metteva insieme gli appunti per scrivere il romanzo “Elegia Americana” e Donald Trump si preparava a una discesa in campo che avrebbe spazzato via tutto il vecchio establishment repubblicano. Da quattro anni si attende in America la seconda parte delle memorie presidenziali di Obama, quella dedicata al secondo mandato: è probabile che l’ex presidente stia faticando a trovare il racconto giusto, per difendersi dall’accusa crescente di essere stato in buona parte responsabile dell’ascesa di Trump.