Foto Ansa

Magazine

Eterni rancori. La lezione di Ferruzzi e Gardini

Il “costruttore” e il “giocatore”. Tornare sull’avventura Enimont per illuminare la débacle del “capitalismo all’italiana”

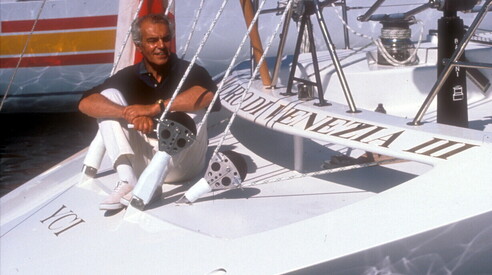

La moglie, Idina Ferruzzi, ne è stata sempre convinta: “Si sentiva abbandonato, ma non era da lui togliersi la vita”. Eppure era proprio lui, era Raul che diceva “a me i num ciapa miga”. Finire in prigione un marinaio, un gran navigatore, il nocchiero del Moro di Venezia? Non scherziamo. Secondo Antonio Di Pietro il suicidio fu “un gesto di disperazione, di sfida, un ultimo atto da grande protagonista della scena. C’era un mare di cose che doveva venire a raccontare alla magistratura”. E doveva farlo proprio quel mattino del 23 luglio 1993 quando, a Milano, nell’appartamento in piazza Belgioioso, Gardini, ancora avvolto dall’accappatoio, impugnata la sua pistola, una Walther PPK, esplose il colpo fatale. A trecento metri, nella chiesa di San Babila, si tenevano i funerali di Gabriele Cagliari, presidente dell’Eni, trovato il 20 luglio dentro il bagno della propria cella nel carcere di San Vittore, soffocato da un sacchetto di plastica. Su quei due suicidi, ad appena tre giorni di distanza, ancora si dubita, ci si domanda, si cerca, si scrive, si pubblica. Abbondano ormai le ricostruzioni di famiglie del capitalismo italiano infelici nonostante la loro ricchezza e, con buona pace di Lev Tolstoj, infelici tutte allo stesso modo, piene di vinti che denunciano i soprusi subiti e hanno voglia di raccontare una realtà sepolta nell’opportunistico oblio. Si aprono gli archivi, si spalancano le casseforti, escono dai cassetti documenti, verbali, lettere a lungo dimenticate, appunti che sembravano di scarsa importanza. E si stampano libri per lasciare nero su bianco la propria verità. C’è sempre un torto da riparare, una sconfitta iniqua, talvolta immorale, un successo individuale diventato rovina generale, c’è sempre qualcuno arrivato al “vertice della propria incompetenza” per cadere inesorabilmente, come nel Principio di Peter. E’ vero in politica così come negli affari, è vero ogni volta che non basta combinare l’astuzia della volpe con la forza del leone; o quando né l’audacia né la fortuna possono colmare la carenza di virtù.

Giuseppe Caprotti, il figlio di Bernardo, estromesso brutalmente dal padre mentre era al timone della Esselunga ed emarginato dalla matrigna Giuliana erede principale insieme alla figlia Marina, ha scritto il suo libro-verità: “Le ossa dei Caprotti” uscito nel 2023 da Feltrinelli. L’anno prima il giornalista Tommaso Ebhardt aveva pubblicato l’eroica biografia di Leonardo Del Vecchio mentre gli eredi si dividevano (e sono ancora divisi) sul ruolo di Francesco Milleri, nominato capo indiscusso vita natural durante. Ma le ferite che sanguinano ancor di più sono quelle dei Ferruzzi. A trent’anni dalla morte di Gardini sono fiorite dolenti rievocazioni. Aveva suscitato nuova attenzione la ristampa della lunga intervista rilasciata a Cesare Peruzzi intitolata “A modo mio” (Baldini+Castoldi). Nessuno tranne il Foglio (“Il dimenticato Serafino”, 29 luglio 2023) aveva ricordato chi aveva accumulato la grande ricchezza sperperata in sogni e avventure all’insegna di una velleitaria grandeur. Carlo Sama (marito di Alessandra Ferruzzi, la figlia più giovane di Serafino), a lungo braccio destro di Gardini, ha pubblicato l’anno scorso da Rizzoli la sua versione intitolata “La caduta di un impero” che mette sotto accusa in particolare la liquidazione decisa e realizzata dalla Mediobanca di Cuccia.

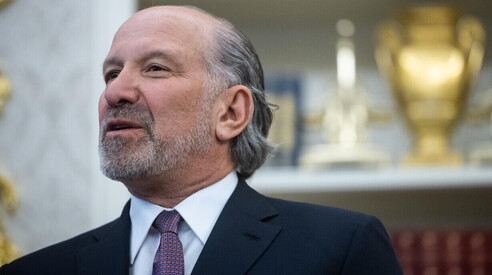

Ora tocca a uno storico, Luciano Segreto, ricostruire con estrema precisione l’ultima grande débacle del capitalismo all’italiana. Il volume è intitolato “Il costruttore e il giocatore”, Feltrinelli editore. E’ l’ultimo di una serie, ma non è un libro di quelli fatti in serie. Illumina molti lati rimasti oscuri, quelli di Serafino “il costruttore” e di Raul “il giocatore”, o forse bisognerebbe definirlo il distruttore, colui che in un solo anno tra il 1992 e il 1993 bruciò 2.400 miliardi di lire, mandando in rovina l’intero gruppo Ferruzzi-Montedison, numero due in Italia dopo la Fiat. Quando lasciò i suoi incarichi nel 1991 per “navigare in altri mari, con un altro vento” si prese una buonuscita di 505 miliardi e si tenne tutti i suoi altri benefici. Ma non arriviamo subito alle conclusioni. Il 10 dicembre 1979 Serafino muore in un incidente del suo aereo privato a Forlì. Era l’uomo più ricco d’Italia secondo Gianni Agnelli. Difficile calcolare il suo patrimonio, un po’ perché immobile, anche se non improduttivo, nelle aziende agricole in Italia e in Sud America; un po’ perché frutto del sempre incerto trading di cereali nel quale era diventato rinomato anche alla borsa di Chicago e un po’ perché celato nel fondo in Svizzera gestito dal fido Giuseppe “Pino” Berlini (si parla di 1.250 miliardi di lire in contanti e non ci sono documenti). Il “costruttore” lascia un portafoglio pieno al figlio maggiore Arturo e alle tre figlie Ida, Franca e Alessandra, ma un vuoto al vertice del gruppo che aveva sempre gestito come un padre-padrone. Prende il potere con un autentico colpo di mano il marito di Ida, Raul Gardini, 46 anni, perito agrario, ambizioso e affascinante, con un occhio semichiuso a causa di una malattia, la ptosi palpebrale (i nemici lo chiamavo il Pirata), uomo di poche parole e ampi sorrisi. A lui l’intera famiglia s’inchina con l’unica parziale eccezione di Alessandra la sola laureata (in economia) e di Sama; anche le sue obiezioni, troppo flebili in verità, si sciolgono sull’altare della famiglia.

Segreto dedica 76 delle 427 pagine a Serafino e alla sua irresistibile ascesa, non senza interessanti novità. Il resto tratta per forza di cose la cavalcata solitaria e disperata di Gardini e lo smantellamento del gruppo. Il vecchio Cuccia e il fido Maranghi agirono da liquidatori e da banchieri, ma non avevano trovato industriali disposti a entrare in un universo troppo grande e vario: dal grano alla soia, dalle aziende agricole ai cementifici, dallo zucchero agli antibiotici, dagli immobili alle televisioni (Telemontecarlo che diverrà La7) o ai giornali (il Messaggero). E soprattutto la chimica, vera dannazione del capitalismo italiano per un intreccio di ragioni, tra le quali spicca il ritardo delle grandi imprese e delle grandi banche nel cogliere il cambiamento dovuto alla globalizzazione della finanza, della tecnologia, della produzione. Segreto è uno storico che insegna economia globale all’Università di Firenze e storia dell’impresa italiana alla Bocconi. Ha avuto accesso ad archivi (ancor oggi molte carte sono da disseppellire come quelle dell’Eni e soprattutto della Mediobanca), ha intervistato protagonisti, ha raccolto una gran messe di ricostruzioni. Racconta il “sistema Berlini”, il fondo svizzero che Serafino continuava ad aumentare e Gardini ha continuato a prosciugare.

Una vera e propria cassaforte segreta diventata per Raul il bancomat con il quale finanziare le sue avventure, coltivare le sue passioni (la vela gettando soldi nel pozzo della Coppa America, le carte soprattutto il ramino pokerato, il lusso con Ca’ Dario il palazzo sul Canal Grande e così via), coprire le sue enormi perdite, a cominciare dalla speculazione sulla soia alla borsa di Chicago costata 100 miliardi di lire. E poi c’erano le tangenti per oliare la politica, fino alla “madre di tutte le altre”: 150 miliardi di lire o forse anche di più finiti ai politici, le cui tracce concrete si sono perse nel nulla delle voci e delle ricostruzioni ipotetiche. Ma prima di arrivare alla tragica fine, torniamo al decennio 80, quello delle sfide grandiose e velleitarie, coraggiose e temerarie. E’ stato l’ultimo periodo in cui il capitalismo italiano ha cercato di pensare in grande, anche se ha fallito. Non c’è riuscito Leopoldo Pirelli, ma nemmeno Gianni Agnelli che alla sua morte aveva lasciato la Fiat in crisi nera; sono via via scomparsi i grandi del passato (Pesenti, Falck, Orlando, Lucchini e tutti gli altri nonostante Enrico Cuccia tentasse di salvare i salvabili); hanno illuso e poi deluso i nuovi condottieri: Gardini, De Benedetti, Benetton, Berlusconi.

Tra le tante domande alle quali dare risposta c’è il mitico etanolo. Ancor oggi se ne parla come l’occasione perduta per rendere più verde il carburante, in realtà non sarebbe mai potuto diventare un’alternativa mentre i petrolieri stavano mettendo a punto benzine meno inquinanti, compresa l’Eni che si oppose aspramente.

La questione più rilevante è se fu un errore appropriarsi della Montedison guidata da un manager, Mario Schimberni, che aveva l’ambizione di creare una public company pronta a decollare verso Wall Street. Gardini ha venduto bene all’opinione pubblica il suo sogno: una grande chimica moderna e profittevole, al contrario di quella del passato che aveva macinato debiti, soldi pubblici, imprese come la Sir di Nino Rovelli e la Liquigas di Raffaele Ursini, con grandi costi per i contribuenti. Calava un asso o era un altro bluff? Voleva diventare il più grande e potente dopo Agnelli? Anche. Voleva affogare i debiti in un mare più grande? Soprattutto. Aveva capito che ci voleva una grande ristrutturazione, ma né la Montedison né l’Eni da sole erano in grado di farla? Forse. In realtà aveva le idee e l’ardire, ma non le conoscenze, le capacità, le risorse per un compito tanto vasto. Non ce l’aveva nemmeno il governo pentapartito che cercava di infilarsi nel gioco d’azzardo senza una vera strategia, ciò vale per il Psi che sosteneva la Montedison guidata da Schimberni e per la Dc a fianco dell’Eni anche se divisa: Ciriaco De Mita favorevole agli sgravi fiscali chiesti da Gardini per fondere creare Enimont, mentre Giulio Andreotti era il più fiero avversario; ed è contro di lui che andò a sbattere “il giocatore” che questa volta aveva mal calcolato le sue carte.

Da trent’anni si discute sulla liquidazione del gruppo smembrato pezzo a pezzo. Ma c’erano alternative? Cedere veri gioielli tecnologici come Novamont è stato un errore, ma quale innovatore schumpeteriano si fece avanti? E non era forse Edison il valore da estrarre e potenziare come sosteneva Mediobanca? Che sia finito alla francese Edf è colpa della Fiat, non di Cuccia già morto, né di Vincenzo Maranghi. Lo stesso Carlo Sama aveva elaborato in extremis un piano che, vendendo tutto il resto, avrebbe tenuto l’agro-industria e soprattutto l’energia, ma ci volevano uomini e denari. Le banche presentarono il conto: i Ferruzzi dovevano tirar fuori 260 miliardi per il 20 per cento del capitale e non li avevano. “Qui stava tutta la differenza con il caso Fiat – scrive il professor Segreto – Nel giugno 1992 il gruppo torinese aveva un indebitamento finanziario esattamente uguale a quello del gruppo Ferruzzi-Montedison, 34 mila miliardi di lire e un disavanzo finanziario di 10 mila miliardi. La soluzione era un aumento di capitale di 40 mila miliardi. La famiglia Agnelli non ebbe problemi a trovare le risorse per sottoscrivere la sua quota pari al 35 per cento”. L’Avvocato dovette accettare il diktat di Cuccia e spartire per la prima volta con Mediobanca e Deutsche Bank il governo dell’azienda, sacrificando per di più Umberto con la forzata rinuncia alla successione. Ma tirò avanti per altri dieci anni.

Quale lezione trarre? Proviamo a fissare cinque punti sui quali sarebbe interessante aprire una discussione destinata a proiettarsi sul presente.

1. Il capitalismo senza capitali è una definizione sbagliata; i capitali c’erano, ma non erano in Italia, per lo più si trovavano altrove, in Svizzera, in Lussemburgo, nei Caraibi; oppure venivano investiti in immobili e in speculazioni finanziarie. Vale per Ferruzzi e per molti capitani d’industria. Ieri come oggi.

2. Tenendo al sicuro i mezzi propri, si è sempre preferito indebitarsi con le banche le quali al momento opportuno hanno chiesto indietro i prestiti concessi. Tutti hanno brontolato contro il banco-centrismo, nessuno se ne è davvero sottratto. E anche la borsa è regredita inesorabilmente: nel 1999 era pari al pil di un anno, oggi è appena al 34 per cento.

3. L’impresa padronale ha funzionato finché la scala della produzione e la fame di investimenti non sono diventate tali da richiedere competenze diverse, e finché non si sono aperte le porte con l’estero (le ultime barriere alle auto giapponesi sono cadute nei primi anni 90). I capitali poco coraggiosi non hanno retto. Si può mollare tutto ai manager come ha fatto la Pirelli con i cavi diventati Prysmian, una multinazionale di successo. Si può associare un uomo di fiducia come ha fatto Del Vecchio. Si può passare la mano a un erede che tenga insieme a suon di cedole una famiglia sempre più vasta lasciando la gestione ai professionisti (come la Fiat a John Elkann). O si può anche individuare nella propria prole chi ha il quid, come ha fatto Berlusconi. Ma bisogna pensarci in tempo e costruire la successione con una visione strategica. Se basta scorazzare in Ferrari va bene qualsiasi bellimbusto.

4. L’Italia, tranne alcune eccezioni, è rimasta vittima di un provincialismo impregnato di sciovinismo (l’ideologia del made in Italy) e frustrazione. Negli ultimi vent’anni, invece, sempre più imprenditori si sono internazionalizzati non solo esportando i propri prodotti, ma insediandosi all’estero, là dove i clienti vogliono le “cose belle che piacciono al mondo”. Ciò ha suscitato reazioni nazionalistiche, a destra e a sinistra, che hanno indebolito le nuove forze produttive e la spinta di quello che è stato chiamato Quinto capitalismo. Il ritorno dello statalismo peggiora le cose.

5. E qui arriviamo alla politica. La Montedison era impregnata di politica. Nacque in seguito alla nazionalizzazione dell’energia elettrica, fu scalata da Eugenio Cefis con i soldi dell’Eni e il viatico di Amintore Fanfani; Mario Schimberni venne sostenuto da Bettino Craxi; l’operazione Enimont divise i partiti. Non fu sufficiente nemmeno pagare per ammorbidire, tacitare, comprare il silenzio e l’assenso: nessuno si prese la responsabilità di indebolire l’Eni non solo perché tessera fondamentale del puzzle democristiano fin dai tempi di Enrico Mattei, ma perché era un pilastro dell’interesse nazionale, fino a diventare stato nello stato. Gardini l’aveva capito? Forse, ma quando proclamò “la chimica sono io” commise il peggiore di tutti i suoi errori.