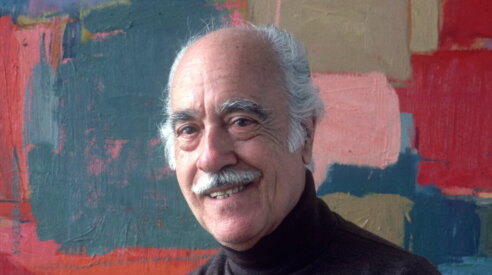

Jonathan Lethem (foto Getty Images)

l'intervista

Jonathan Lethem, il cantore di Brooklyn

Romanziere e anche saggista, ama il cinema e la musica di Bob Dylan. E’ diventato uno scrittore dopo essere “caduto letteralmente in un libro. Era di Lewis Carroll”. Una conversazione con l’autore di “Brooklyn Crime Novel”

Non esistono scrittori maggiormente identificabili con Brooklyn di Paul Auster e Jonathan Lethem, ma se il primo era originario del New Jersey, il secondo è nato nel quartiere e ci ha vissuto a lungo prima di trasferirsi in California, dove ha ereditato la cattedra di David Foster Wallace presso l’Università di Pomona. Chi conosce la cultura newyorkese sa quanto sia importante per un brooklynite l’orgoglio di appartenenza nei confronti di un quartiere che è stato una città sino al 1898, e che tuttora resiste all’idea di essere solo una parte, e neanche la più glamorous, di una metropoli che identifica in Manhattan la capitale del mondo. A Brooklyn, il referendum che decretò l’annessione nella Greater New York passò per soli 277 voti, e la frase “we should’ve stayed independent” è immortalata oggi in ogni tipo di merchandising del quartiere: il brooklynite tende a considerare il proprio borough un universo chiuso, e rimarca con orgoglio il fatto che abbia ritmi, sapori e orizzonti diversi dal resto di New York. Si tratta di caratteristiche immediatamente visibili in ogni tipo di creazione artistica che nasce nel quartiere più popoloso e culturalmente vario della metropoli: da più di vent’anni Lethem ne è il massimo cantore, al punto da celebrarla anche nei titoli dei suoi libri, come Motherless Brooklyn, che si fregia della grottesca traduzione italiana "Testa di pazzo", e del recente Brooklyn Crime Novel, uscito per La nave di Teseo.

Lo scrittore è figlio di un artista di origine scozzese di nome Richard e un’attivista ebrea tedesca chiamata Judith, e in questo è un perfetto newyorkese. “Un perfetto brooklynite”, mi corregge, prima di spiegarmi quanto sia stata importante sia la scelta artistica del padre che quella politica della madre. Tuttavia nel suo caso è stato l’ambiente in cui è cresciuto a giocare un ruolo fondamentale: ha passato l’infanzia e l’adolescenza nelle strade di quello che oggi è conosciuto come Boerum Hill ma che all’epoca si chiamava Gowanus, un quartiere abitato quasi esclusivamente da afroamericani che ha rievocato nella "Fortezza della solitudine". Il titolo si riferisce al luogo dove Superman si ritira nei pochi momenti che riesce a dedicare alla contemplazione, e la scelta testimonia l’importanza della cultura pop nella sua formazione, pari a quella dell’opera di Philip K. Dick, autore omaggiato esplicitamente nei due primi libri: Concerto per archi e canguro e Amnesia Moon. Lethem non concepisce alcuna differenza tra highbrow e lowbrow, cultura alta e popolare, e dopo aver composto i testi di alcune canzoni di Lee Ranaldo ha scritto una miniserie a fumetti con protagonista Omega Unknown, un supereroe abbandonato dalla Marvel per lo scarso appeal che aveva suscitato nei lettori. Non è sorprendente che ami profondamente il cinema e la musica di Bob Dylan, al quale ha dedicato un saggio folgorante intitolato The genius of Bob Dylan. Il suo lavoro nel campo della saggistica non è meno interessante di quello nella narrativa, e gli elogi per quanto ha scritto su film e band di culto quali Essi vivono! e i Talking Heads sono andati di pari passo con le polemiche, come nel caso di The Ecstasy of Influence: A Plagiarism, nel quale ha difeso appassionatamente la possibilità di plagiare. Riflette a lungo quando gli chiedo come sia diventato uno scrittore, poi mi risponde: “Un giorno sono letteralmente caduto in un libro. Era Attraverso lo specchio di Lewis Carroll. Quando ho provato a uscirne, mi sono accorto che la libreria aveva un’anomalia nei suoi spazi, una specie di trappola a quattro dimensioni. Invece di rimetterlo a posto, mi sono dedicato a un altro libro, Le cronache marziane di Ray Bradbury. E quindi al Processo di Kafka. Ho continuato così per anni, non c’era via di fuga, e quando sono rientrato nel mio spazio a tre dimensioni mi sono reso conto che il mio destino era quello di costruire a mia volta una trappola e adescare altra gente, in modo che non ci fosse più spazio per la solitudine.

Cosa rappresenta per lei la scrittura?

Bernard Malamud ha dato la risposta definitiva: “Sono troppo commosso per rispondere”.

Quanto è stato importante per la sua scrittura crescere a Brooklyn?

Mi vengono in mente quando negli esperimenti scientifici viene dichiarato che i risultati sono incontrollabili. Io non ho un paradigma alternativo: se esistesse una versione di Jonathan Lethem cresciuto in una “città placebo”, forse potrebbe essere un personaggio interessante. O invece no, magari sarebbe una persona completamente vuota, priva di interesse o vitalità di qualunque tipo. Mi sembra che tutto ciò che mi definisce provenga da quel luogo, e io rappresento una sagoma di gesso disegnata sul marciapiede che ha preso vita. Sono un buco trafitto in uno spazio negativo, intorno al quale Brooklyn si estende da ogni parte.

Cosa ha di specifico uno scrittore di Brooklyn?

Tra le caratteristiche che lo definiscono ci sono: il sarcasmo, il sentimentalismo, lo slang, l’appetito, la giustapposizione, l’assurdità, la paura, il gesticolare, l’essere un sognatore, l’arroganza e la tendenza ad alzare la voce.

Come descriverebbe in poche parole Brooklyn Crime Novel?

Come il ritorno alla materia iniziale, la zuppa primordiale che ha generato il mio primo romanzo autobiografico su Brooklyn, La Fortezza della solitudine. E’ un tentativo di rimodellare la sostanza di partenza in una forma completamente nuova, più politica e condivisa: la voce della strada che parla di sé stessa.

Da dove nasce l’idea originale?

Ho avuto una rivelazione quando ho assistito a una rappresentazione del musical tratto dalla Fortezza della solitudine. Per anni avevo pensato di aver esaurito il tema, ed ero convinto che non avrei più scritto di quel periodo e di quel posto. Mentre guardavo gli attori e i musicisti che lo trasformavano in qualcosa di nuovo ed estraneo al mio controllo, ho sentito il desiderio di voler cominciare completamente da zero, e scrivere di nuovo, come se quel mio libro non fosse mai esistito o un fallimento da cestinare.

Quali sono stati i libri più importanti per la sua formazione?

Ovviamente sono troppi per nominarli tutti. Gli autori che ho già citato – Carroll, Bradbury, Kafka, ai quali aggiungerei Shirley Jackson, Raymond Chandler e altri – hanno svolto un ruolo cruciale nella mia formazione e mi hanno preparato per le letture successive. In seguito ci sono stati momenti in cui ho pensato che Patricia Highsmith, Don DeLillo, Iris Murdoch, Stanislaw Lem o Italo Calvino rappresentassero per me la voce definitiva. E più recentemente Herman Melville.

In cosa ha consistito l’influenza sul suo lavoro di Philip K. Dick?

Philip K. Dick rimarrà per me sempre una figura chiave, perché insieme a Kafka mi ha salvato dalla sensazione che fossi solo nella mia prospettiva di confronto con la realtà. Dick probabilmente ha rivestito un ruolo più intimo, perché si è espresso all’interno della cultura americana del dopoguerra con gli strumenti e il linguaggio della cultura popolare: questo mi è consentito di mettermi in relazione con la sua critica della follia della mia civiltà.

Lei ha sempre amato la cultura pop, e oltre alla Fortezza della solitudine potrei citare altri fumetti o anche la sua passione per Guerre stellari. Si può affermare che ha rivestito un ruolo superiore alla cosiddetta cultura alta?

Io non faccio questa distinzione. Gran parte delle cose che amo maggiormente hanno un rapporto con la cultura commerciale o vernacolare, ma si tratta generalmente anche di opere che non sono riuscite a essere popolari, e invece di influenzare il grande pubblico sono state ignorate, almeno alla loro epoca. Questo è valido per i film noir e gran parte della musica o della letteratura che prediligo. Non si può relegare la cultura semplicemente nell’alto o nel basso, e forse quello che ho amato maggiormente è l’arte vernacolare pretenziosa e di scarso successo.

Commentando il film A Complete Unknown lei ha parlato della relazione tra sua madre e Bob Dylan a proposito della canzone Like a Rolling Stone: come mai?

Ho giurato a me stesso che questa è una storia che racconto solo a voce, e che non avrei mai messa per iscritto anche nel caso di un giornale italiano. Quindi i suoi lettori dovranno chiedermelo personalmente quando mi incontreranno. Posso dire soltanto che ha a che fare con Phil Ochs e un gatto siamese.

Lei è stato definito uno scrittore che cambia i connotati del genere: è d’accordo?

Il dibattito sulla categorizzazione del genere all’interno della narrativa mi ha reso esausto e sconfitto. Da giovane ero sempre eccitato da questa conversazione perché ero convinto che avrebbe portato a una forma di rivelazione ed emancipazione e trasformato la letteratura in un riconoscimento epifanico della propria forza di condivisione, come un tuono elettrico nel corpo di Frankenstein. Ora mi rendo conto che preferisco vedere il mostro dissezionato in piccole parti. Ovviamente nelle mani di uno scrittore che ha accesso a una scossa di elettricità. Cammina, parla e ha il potere di lasciarti stupefatto. Ma questo avviene a livello individuale: intendo che per me allo stato attuale ci sono soltanto romanzi.

Segue una routine quando scrive?

Ho una regola al posto di una routine, una bussola o un piano: semplicemente scrivere ogni giorno. Detto questo, non riesco a rispettare neanche questa unica regola. Quindi, per rispondere onestamente, la mia routine è fallire.

Ritiene che il linguaggio dell’immagine abbia ucciso quello della parola?

No. Le diverse forme di espressione si accumulano, i mezzi di trasmissione vivono fianco a fianco. Abbiamo ancora i fax, i segnali di fumo, i bonsai, i film muti, le commedie radiofoniche, i castelli di sabbia. Se prendiamo in considerazione un contesto più grande ci rendiamo conto che i romanzi sono una forma d’arte molto giovane.

C’è qualcosa che la letteratura può fare e il linguaggio dell’immagine non riesce?

Migliaia di cose, troppe per cominciare ad elencarle. Tuttavia, per parlare in generale, i romanzi hanno la capacità unica di volare dall’interiorità degli esseri umani verso la loro esteriorità e di catturare la musicalità di ogni singola persona in uno spazio sociale all’interno di una singola frase. Non esiste nulla nel cinema – quella grande arte – che assomigli a questo dono peculiare.

Cosa può creare invece il linguaggio dell’immagine meglio di quello della parola?

Ti cattura a livello somatico e ti spinge in una sfera sensoriale. La pelle, le facce – le immagini di queste cose – ci parlano al livello più immediato e potente, e dialogano con il nostro desiderio di sollievo e con il nostro anelito di un incontro. Il cinema controlla un linguaggio pericolosamente ricco.

Lei ha dichiarato che Sentieri selvaggi di John Ford riveste un’importanza fondamentale nella sua formazione: perché?

Il film esplora il cuore oscuro della fantasia razzista dell’America, utilizzando i miti che amiamo maggiormente del west e la figura iconica di John Wayne. Porta con sé quella potenza ossessiva e contraddittoria che nella letteratura americana si trova in Moby Dick.

Qual è secondo lei la scena più memorabile del film?

Probabilmente la sequenza nella parte iniziale, quando i “cercatori” (ndr. titolo originario del film) scoprono il ranch in fiamme. Il loro senso di fallimento e desolazione è assoluto.

Cathleen Schine sostiene che a prescindere dalla qualità dei registi prova sempre un senso di sgomento e delusione quando vede un adattamento da un suo libro: è d’accordo?

Sì, assolutamente. I migliori adattamenti sono quelli la cui forma ha una relazione obliqua con la fonte originale. Blade Runner getta alle ortiche più di metà del romanzo di Philip K. Dick. E’ quello il percorso nel quale esiste una possibilità di un’autentica esplorazione: i film che tentano di illustrare un romanzo con deferenza sono destinati a fallire.

In America la quota di mercato dei libri non di lingua inglese è del 4 per cento: qual è il suo commento a riguardo?

Patetico!

Cosa pensa dell’elezione di Zohran Mamdami?

Semplicemente che si tratta del momento di maggiore speranza nella vita politica statunitense da molti anni a questa parte, e mi rende enormemente orgoglioso della mia città d’origine. Parallelamente mi suscita un sentimento di paura per lui, che ora ha il lavoro più difficile del mondo.

Come ha visto cambiare l’America con la seconda presidenza Trump?

Vorrei porre l’accento sull’intensificazione e lo smascheramento di una tendenza storica, nella quale, all’interno di un capitalismo globalizzato e dell’evoluzione della catastrofe ecologica, le contraddizioni della nostra società sono degenerate al massimo livello. Trump ne è il sintomo e il simbolo, e cavalca questa onda storica come un clown nel rodeo.

Personalmente ritengo che il trumpismo sia – insieme ad altri motivi – una reazione alla cultura woke e al politicamente corretto: è d’accordo?

I cantori del trumpismo hanno giustificato il loro regime di corruzione, sfruttamento e divisione deridendo il concetto di cultura woke.

La sinistra, non solo americana, è accusata di essere sempre più elitaria: che ne pensa?

Secondo me quella non è la sinistra ma il centro moderato: il Partito democratico.

Ritiene che sia a rischio l’idea di terra della libertà citata nell’inno americano?

Beh, quell’espressione – terra degli uomini liberi – si riferiva a qualcosa che era semplicemente un’idea, un proposito, un esperimento, un sussurro di possibilità. Non si è mai trattato di qualcosa di sicuro e garantito per ogni persona che vive sotto la sua bandiera. Forse un giorno potrà aspirare a diventarlo, ma al momento l’esperimento sembra davvero a rischio.

Ritiene che stia crescendo una forma nuova e violenta di antisemitismo?

Mi sembra piuttosto una riproposizione di un classico, riciclato con nuovi scopi, come molte storiche forme d’odio, da forze potenti che desiderano distrarci dalle loro atrocità.