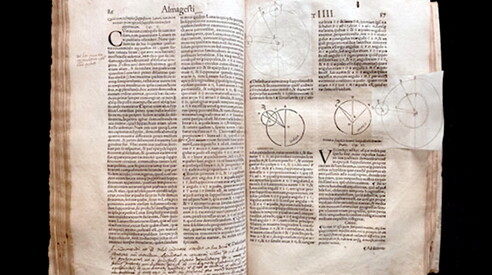

Google creative commons

La correzione straordinaria

L'istante in cui Leopardi aggiunse al suo capolavoro quell'“ultimo orizzonte”

La correzione che il poeta di Recanati ha apportato a "L'Infinito" è straordinaria per la vicinanza semantica di vocaboli che paiono suggerire un’idea affascinante: ciò che limita è sempre, al contempo, un varco proteso verso un oltre

"E questa siepe, che da tanta parte / Del celeste confine il guardo esclude”. Regalandoci la testimonianza dell’instancabile approssimazione a una ideale compiutezza, i manoscritti custodiscono i riflessi di ciò che doveva essere un labor limae senza fine. Duecento anni fa il più celebre componimento di Giacomo Leopardi si stampava sulle pagine di un periodico milanese, per poi confluire nell’edizione dei Versi pubblicata a Bologna nel 1826. L’osservazione dei quaderni su cui L’Infinito venne messo per iscritto permette di cogliere l’istante della genesi, risalente a sei anni prima, di versi nei quali, com’è noto, sarebbe stata apportata la variante “ultimo orizzonte”. Correzione straordinaria per la vicinanza semantica di vocaboli che paiono suggerire un’idea affascinante: ciò che limita è sempre, al contempo, un varco proteso verso un oltre. In un momento assai prossimo alla stesura di quei versi Leopardi osserva infatti: “L’anima s’immagina quello che non vede, che quell’albero, quella siepe, quella torre gli nasconde, e va errando in uno spazio immaginario”.

Ed è significativo che nelle stesse pagine dello Zibaldone annoti: “La tendenza nostra verso un infinito che non comprendiamo, forse proviene da una cagione semplicissima”, il fatto che “l’anima umana desidera sempre essenzialmente e mira unicamente (…) alla felicità”. Nella stessa occasione fecero la loro comparsa altri famosi versi che, con analoga nostalgia, compongono La sera del dì di festa, lirica pervasa da un inaudito silenzio e dominata dall’immagine della luna che “queta sovra i tetti e in mezzo agli orti / posa”. Chi abbia voglia di immergersi tra le suggestive annotazioni in prosa noterebbe che il proposito di fissare nella memoria precisi istanti notturni torna a più riprese, restituendo la densità di frangenti apparentemente ordinari: “Dolor mio nel sentire a tarda notte seguente al giorno di qualche festa il canto notturno de’ villani passeggeri”. E’ un ricordo del tutto somigliante alla scena finale del componimento, nell’immagine del poeta che, negli istanti prima del sonno, ascolta la melodia di un canto lontano: “Ed alla tarda notte / Un canto che s’udia per li sentieri / Lontanando morire a poco a poco, / Già similmente mi stringeva il core”.

In un appunto del 1828 Leopardi curiosamente rievoca i rimproveri che alcuni parenti gli rivolgevano per la consuetudine di trascorrere il tempo in solitudine, immerso nello studio e nella costante revisione dei suoi scritti: “Che gioventù! Che maniera di passare cotesti anni!”, dicevano. E’ facile, allora, ripensare ai versi de Il passero solitario, in cui l’autore si identifica nel volatile noto per l’abitudine di vivere isolato dai suoi simili, come già il primo verso, collocandolo “su la vetta de la torre antica”, lascia intendere. Ma caratteristica di quella specie è il canto particolarmente melodioso, differente dal cinguettio degli altri passeri: “Oimè, quanto somiglia / Al tuo costume il mio!”, scrive Leopardi. E’ vero, egli viveva in solitudine, ma avrebbe lasciato ai posteri un canto senza eguali.