FOTO Getty Images

la scrittura che sgorga dalla costrizione e dall'urgenza

Lorenz, Gramsci e gli altri. Quando la letteratura che fa la storia nasce in carcere

Il potere della letteratura è di non agire direttamente nella storia, ma di agire sui singoli uomini che poi nella storia agiscono. Il come purtroppo rimane un fatto extraletterario

In questi tempi di sovrainformazione dove, per ogni accadimento, ai canali ufficiali si affiancano e sovrappongono quelli ufficiosi e alternativi dei social, in un coacervo non di disinformazione oscurantista, bensì al contrario di iperinformazione illuminista, però con conseguente e paradossale sparizione del vero nel riverbero dei veri, gioca ancora un ruolo decisivo la vecchia e bistrattata Letteratura. Ucraina, Gaza etc.: disponiamo di mille resoconti e reportage in tempo reale, una letteratura instant pressoché infinita, eppure la comprensione e fissazione di tali eventi storici sarà aiutata solo da singole e potenti testimonianze letterarie: in ultima analisi dall’arte. Sempre l’uomo, quasi a rivendicare quella scintilla divina che egli si assegna, pur dal fondo della barbarie avverte il bisogno di prender carta e penna per tramandare se stesso. Cosa invero commovente, perché mentre tutto cola a picco qualcuno si dà la briga di riporre un fragile cartiglio entro una fragile bottiglia per affidarla ai flutti incerti della posterità.

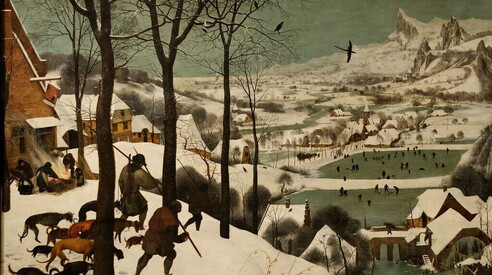

E’ una letteratura postrema e particolarissima quella bellico-concentrazionario-carceraria con una fisionomia e modalità proprie ed esiti talora rilevantissimi. E’ anche una letteratura politicamente super partes, già di suo istruttiva, perché nella storia nessuno è veramente dalla parte giusta e quindi tutti hanno i loro peccatucci, i loro scheletri nell’armadio, siano essi lager o gulag, inquisizioni o tribunali speciali. Un primo carattere di questa letteratura è di difficoltà materiale: il trovar carta e penna. Lorenz per esempio, internato alla fine della guerra in un gulag, raccolse nel cosiddetto Manoscritto russo le intuizioni fondamentali dei suoi libri etologici a venire (e ovviamente di pessimistica antropologia), servendosi di carta di sacchi di cemento e d’inchiostro ricavato da bacche. Anche altri strumenti di studio difettano in questo genere di letteratura. Gramsci, i cui fogli dei Quaderni erano poliziescamente vidimati, mendicava per lettera ai famigliari dizionari e grammatiche, raccomandandosi prima di squadernarli ossia di toglier loro la copertina onde poter superare i controlli di polizia. Impressiona in lui e in altri studiosi carcerati – tipo Giannone, rinchiuso nelle prigioni sabaude – la capacità di mettere a profitto singole opere di consultazione (per Giannone il Dictionnaire Moreri), sviscerate prodigiosamente, nonché la mirabolante memoria a far le veci di una ricca biblioteca.

I resoconti dai lager e dai gulag – da Levi ad Amery, da Salamov a Solzenicyn – son tanto noti quanto dissonanti rispetto al presente, giacché tutti quei moniti altissimi e “mai più” umanistici e shema biblici sembrano esser caduti peggio che nel vuoto: infatti, come in un ilarotragico gioco dell’oca, l’uomo torna sempre allo stesso punto, al proprio immedicabile male originario. Un altro carattere di questa letteratura è l’urgenza, l’indifferibilità, ben rilevata da Orwell nel suo Why I Write. Che si leggano le lettere dei soldati tedeschi da Stalingrado o quelle dei condannati a morte della resistenza europea, s’impone un dire che ha la lucidità allucinata degli ultimi momenti. Uomini anonimi che assurgono a eroi da tragedia greca o shakespeariana – Edipi e Antigoni o Amleti e Macbetti – con parole che non ammettono replica e sembrano incise sul marmo: ultimo dono di chi sa di non aver più tempo e dover quindi riversare tutta la propria anima in quei pochi suoni. E’ anche una letteratura che alla lunga sposta le montagne, spostando prima le coscienze dei lettori. E’ noto il giudizio del Metternich sulle Prigioni del Pellico, forse la miglior recensione involontaria a un libro, ossia che costarono all’Austria ben più di qualche battaglia persa. Questo è il potere della letteratura, la sua azione mediata: non agisce direttamente nella storia, quasi della storia avesse un giusto ribrezzo, ma agisce sui singoli uomini che poi nella storia agiscono. Il come purtroppo rimane un fatto extraletterario.