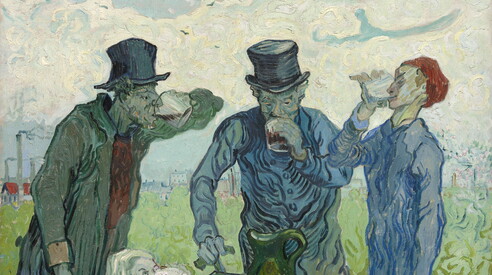

Un dettaglio del quadro “I bevitori” di Vincent van Gogh (Art Institute of Chicago)

magazine

L'italianità dei Dannati bevitori oltre “Le città di pianura”

Il film diretto da Francesco Sossai è un film che attraversa il Veneto e che ha superato i confini regionali. Quelle bevute italianissime che uniscono davvero il paese

Sul muro accanto al bancone di quell’osteriola a pochi minuti a piedi dal Piave, tra due quadrati di vetro tenuti assieme da quattro listelle di legno c’erano poche frasi.

“Bevo par bevar, mia par altro

un goto drio l’altro

no par star ben

no par scampar daea vida

par bevar la vida

un goto drio l’altro

par bevar, mia par altro”

Erano scritte in un corsivo sghembo su un tovagliolo stropicciato di carta ingiallita dal tempo. Non c’era firma. Dicevano però che le avesse scritte Goffredo Parise, lo scrittore, che a quella osteriola ci passava spesso per una bevuta, per una partita a carte, per qualche parola soltanto accompagnata da un bicchiere, anzi un goto, di rosso.

Quella osteriola non c’è più da anni. Era in una casa dicevano abusiva, costruita troppo vicino al fiume. Ora, da oltre due decenni, al suo posto c’è un complesso industriale, fabbrichette, capannoni, cose così, che evidentemente non sono troppo vicine al fiume. Il fazzoletto l’aveva conservato, ancora incorniciato, l’oste di un tempo. Per anni ricordava i tempi che furono dietro al divano nel suo soggiorno. Poi l’oste morì e chissà dove sono finiti quei versi.

Quelle poche frasi sarebbero state bene su di un muro qualsiasi di quelli inquadrati da una delle telecamere che hanno ripreso Doriano, Carlobianchi e Giulio (al secolo Pierpaolo Capovilla, Sergio Romano e Filippo Scotti) in “Le città di pianura”. Ci sarebbero stare bene perché sintetizzavano in pochissime parole i novantotto minuti del film diretto da Francesco Sossai.

Quelle frasi erano un sunto di un piccolo mondo nemmeno troppo antico, anzi ancora modernissimo, perché liquido. Di una realtà, non maggioritaria certo – nemmeno in Veneto e più in generale di tutto il nord est – che esiste, resiste, nonostante tutto. Una realtà sempre diversa, che si adatta al tempo che passa e ai cambiamenti della società mutando con loro, eppure senza mai stravolgersi, rimanendo fedele all’unico principio ancora, e sempre, in vigore: bevo par bevar.

E’ un mondo senza eroi e senza virtuose (o meno) resistenze, perché bere non è un atto di resistenza alla realtà, è piuttosto l’attestazione che questo è il mondo e non ci si può fare altro, senza però sfociare sempre nella rassegnazione. E’ un mondo pieno di storie. E le storie possono fare a meno degli eroi, bastano i personaggi, fossero anche soltanto personaggi minori.

Le osterie – almeno in Veneto, almeno nel nord est – sono un concentrato di storie balorde, un mondo di tanti dannati bevitori che non hanno nemmeno mai provato a diventare Santi bevitori. L’ambizione d’altra parte non galleggia nel vino, nemmeno nella birra o in un vodka tonico. Decade sul fondo e lì rimane come scarto di produzione, ma sempre, quanto meno, sotto spirito.

Raccontare tutto questo è opera complessa. Filmarlo ancor di più. Farlo uscire e renderlo comprensibile fuori dai confini regionali, interregionali, sembra impossibile. E sì che i Dannati bevitori sono tutti uguali, li si trovano ovunque. Ma chi viene da un luogo, qualunque luogo, crede che quello sia diverso dall’altrove. E forse, in fondo, a ragione.

Per questo sorprende quando si sente parlare, e bene e pure cognizione di causa, de “Le città di pianura” fuori dal Veneto e dal Triveneto, addirittura a Roma e poi più giù ancora. E ancor più sorprendente è accorgersi che di storie del genere ce ne sono ovunque: dalle colline lucane alle coste sarde, dai monti valdostani a quelli abruzzesi. E forse pure all’estero, chissà. Tanto che quella storia, veneta e cantilenante come sol il Veneto sa essere, quella di Doriano, Carlobianchi e Giulio non è una peculiarità territoriale, di un territorio soltanto, ma una costante nazionale. Qualcosa di condiviso molto più di certi presunti valori che ci dovrebbero unire tutti. Non sbagliava di molto Freak Antoni quando sosteneva che l’Italia è una repubblica fondata sulla bevuta. E il pregiudizio che ritrae veneti, friulani e trentini come imbriagoni, genti dedite alla bevuta abbondante e continuativa, forse non è solo una caratteristica socio-culturale locale, ma si estende parecchio anche fuori dai confini regionali.

Perché forse è vero che il Veneto che gira attorno a Doriano, Carlobianchi e Giulio cade a volte nello stereotipo, o quanto meno nella faciloneria – anche se non nella banalità –, a volte nell’esagerazione. Eppure, al di là di questo, è un mondo piccolo che sa farsi grande, capibile e quindi capace di avvicinarsi a chi lo guarda da fuori, spesso con stereotipi, facilonerie ed esagerazioni ben più grandi di quelle finite in pellicola.

E poco importa se le pellicole ormai quasi non esistono più e chiamare così un film suona fuori tempo massimo.

A dire il vero sopravvivono anche ben poche osterie. E pure il vino è sempre meno il vero narratore di queste storie. Forse per questo che Doriano, Carlobianchi e Giulio passano e gironzolano per bar, intercettano poche osterie e nei loro bicchieri si alterna qualsiasi cosa.

Tavolini di plastica e alluminio hanno sostituito quelli in legno e formica. I goti, i bicchieri indistruttibili di vetro spessi quanto un muro, si sono evoluti in calici, che si riempiono pure di birra o di quel liquido aranciato che ormai risuona anche nelle tivù al nome di Spritz – sempre rigorosamente con la S maiuscola –, sempre più ambito e più lontano da quello che un tempo era solo uno spriss con... (o bitter o vermuth).

Le osterie, molte volte anche quelle che ancora si nascondono dietro questa definizione di luogo dove si beve e al massimo si spilucca qualche cicchetto, si sono (in)volute in bar. Luoghi sempre più uguali tra loro, sempre più alla moda dei tempi.

Un passaggio graduale, ma continuo. Una mutazione accaduta soprattutto per mancanza di osti.

Perché l’osteria era la rappresentazione e l’impersonificazione, in buona parte almeno, dell’oste. E dove vivono ancora, perché dove sono rimaste le osterie vivono e non sopravvivono, sono ancora il regno di un oste. E’ lui il protettore di quel mondo, un misto tra demiurgo e carnefice.

Ci sono sempre meno osti perché è lavoro difficile, nel quale serve avere il dono del ricordo, l’abilità espressiva di chi fa almeno finta di ascoltare. Molto più semplice fare i baristi.

Un mondo, quello delle osterie e degli osti, nel quale era facile, quasi scontato, trovare gente come Doriano e Carlobianchi, gente dalla parlata semplice e facile, impegnati nella continua ricerca dell’ultima bevuta, di un ultimo bicchiere che è semplice, semplicissimo, rimandare all’infinito (o quasi). Dannati bevitori oltre la naturale sopportazione dell’alcol. Gente che ragionava in fiaschi o bottiglie, a seconda dell’usanza dell’oste, non certo in bicchieri. Quasi tutta gente sedentaria e abitudinaria, dedita allo stazionamento di durata, al massimo al giro d’osterie, non al vagare alcolico.

Il vagare alcolico è arrivato dopo. Molto dopo. Il vagare alcolico è figlio del progresso del nord est, quello che ha unito i paesi ai paesi e questi alle città, sino a che le città hanno inghiottito i paesi. Quello che ha sostituito i campi con i capannoni, in quel tessuto urbano e artigiano-industriale uniforme che ha reso sempre più complicato capire dove finisce un luogo e ne inizia un altro.

Almeno in pianura.

“Distruggeranno tutto. Non rimarrà più nulla di questa regione. Solo un’enorme infrastruttura, solo modi di muoversi da un posto all’altro. Ma nessun luogo dove andare”, dicono a un certo punto in “Le città di pianura”. Ed è davvero così.

Il cambiamento urbanistico ha cambiato i Dannati bevitori, ha espanso i loro luoghi. Ha soprattutto imposto un cambiamento basato sull’orografia. Da una parte i Dannati bevitori di pianura, dall’altra quelli di collina, o di montagna. I primi avventurieri dell’ultima ombra, i secondi capaci ancora di una sedentarietà identitaria. Ad avvicinarli ancora sono i loro nasi rossi, gonfi e bozzuti e i loro occhi sempre alla ricerca di non si sa che cosa, forse solamente delle pause ritmiche da inserire tra le loro parole viscose.

A non cambiare sono le storie. Quel mescolarsi di sogni, illusioni e disillusioni, complottismi da quattro soldi, ricordi. E poi racconti che si fanno a volte iperbolici, varcano la soglia dell’invenzione letteraria, divagano in esagerazioni a tratti mitologiche. Racconti nei quali verità e finzione si mescolano senza soluzione di continuità, perché, in fondo, la verità ha valore fino a un certo punto. Non è mai necessaria, anzi spesso è nociva.

Perché la verità parla di vite come tante, senza nulla di particolare che varrebbe la pena di essere raccontato. E’ il filtro dell’alcol che riesce a deformarle e ingigantirle sino a farle prendere una nuova forma, quella più o meno definitiva, quella senz’altro giusta da divulgare.

Storie che cambiano in continuazione a seconda del liquido che riempie il bicchiere. Perché il vino ne distorce i contorni, ne ingigantisce il contenuto, le rende oniriche e biascicanti. Perché la birra le gonfia, dà loro brio, le allunga a dismisura. Perché il superalcolico (o il cocktail) le riempie di azione e violenza, prima almeno di placarle e farle piombare in un buco nero dove spesso svanisce anche la speranza.

Ci vuole talento a tenere a bada l’alcol, a veicolarlo in una storia. E non solo quelle da osteria. Anche la letteratura è piena di parole alcoliche. O spacciate per alcoliche. Perché non sempre non lo erano, o almeno non quando vennero scritte. Gli scrittori però a lungo si sono nutriti del mito romantico dello scrittore maledetto, a tal punto da farne un genere autobiografico, che spesso vagava tra l’apologetico e l’agiografico.

I Dannati bevitori le storie non le scrivono, sono moderni, ma nemmeno poi tanto, aedi, la loro dimensione è quella orale. I loro racconti raggiungono i muri di un locale e lì si fermano. Al massimo si espandono in un altro locale seguendo le loro bevute, la certezza che ci sarà un ultimo bicchiere ancora da svuotare, che poi non è mai davvero l’ultimo. Perché in fondo i bicchieri sono come le storie. A una segue un’altra, e quella che sembra l’ultima, quella definitiva, in realtà non è né l’ultima né quella definitiva. E spesso nemmeno la migliore.

Le storie però hanno il pregio di fregarsene se sono accolte da un’osteria o da un bar. Se ad ascoltarle c’è un oste di quelli veri oppure un barista qualsiasi. E se c’è qualcuno che le ascolta davvero o fa solo finta di ascoltarle. Forse anche per questo che i Dannati bevitori sono sopravvissuti al progressivo smantellamento delle osterie.

E poco importa se non è davvero così, se non è vero niente.

Perché le storie sono solo un prodotto di scarto dei Dannati bevitori, sono solo parole che riempiono il vuoto tra un bicchiere e l’altro. Perché in fondo il vino, soprattutto il vino, non è altro che un altro riempitivo, un’illusione reale capace di convincere di qualsiasi cosa. E poco importa se quello di cui ci si convince esista davvero.