C. Garboli in "Teorema" di P. P. Pasolini

il ritratto

La vera critica, contro gli intellettuali terapeutici. Quanto ci manca Garboli

Metteva a nudo gli autori, frequentandoli di persona ed elaborandone ritratti dal vivo, prima di decifrarne le opere. Alla fine del Novecento nessun altro letterato italiano ha avuto nella nostra cultura un prestigio e un seguito pari al suo

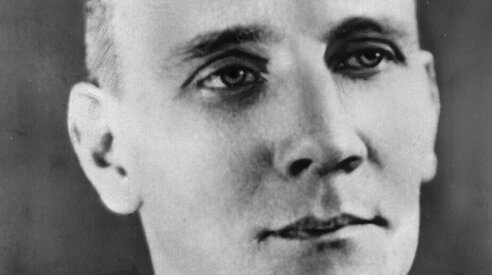

Non sono pochi gli amici e i fratelli maggiori che mi mancano. Nel 2022 sono scomparsi Piergiorgio Bellocchio, quasi un alter ego, poi Patrizia Cavalli, Magnus Enzensberger e Raffaele La Capria, con cui ho dialogato per tre o quattro decenni. Senza di loro mi mancano le forze e la voglia di scrivere. Anni prima, nel 1996, avevo perso il mio vero editore, Giulio Bollati, al quale più tardi seguì Cesare De Michelis, scomparso tre anni fa. E come dimenticare Cesare Garboli? Era stato operato nel 1998, ma lo stesso male non smise di perseguitarlo. E quando stava per morire, continuando sia a leggere che a commentare il suo Dante con l’aiuto di Carlo Cecchi, ci parlammo al telefono per l’ultima volta, nell’aprile del 2004, e mi disse: “Siamo in sintonia”.

Lo avevo chiamato per segnalargli un mio articolo sul Sole 24 Ore in cui parlavo della varia e inaspettata influenza che lui aveva esercitato negli anni Ottanta e Novanta, fiancheggiando la mia idea della critica come saggistica e come genere letterario. L’articolo che gli segnalavo lo avevo iniziato con questa frase: “Solo chi rifiuta di essere un maestro può diventarlo. Solo chi evade dal mestiere di critico può essere un grande critico”. Alla fine del Novecento nessun altro letterato italiano ha avuto nella nostra cultura un prestigio e un seguito pari al suo, arrivando quasi a trasformare l’idea stessa di letteratura e di critica letteraria.

Da allora in poi, dopo la sua morte, all’inizio del Duemila nella nostra critica e in quella internazionale non è successo niente di nuovo. O meglio è successo che la critica della cultura, della società e delle arti è più o meno sparita, la sua presenza pubblica è evaporata. Se a volta compare, viene prontamente occultata e rimossa come fosse una intollerabile violazione del fair play, dell’ipocrisia e dell’omertà che governano gli ambienti intellettuali. La critica vera e propria, con la sua tradizione bisecolare, si eclissa quando mancano quei singoli e singolari individui che sono interessati a praticarla per passione e come una forma di filosofia morale.

Garboli questo lo sapeva fin troppo bene. Se diceva e ripeteva di non essere un critico letterario, era perché sapeva di essere uno scrittore dallo stile imprevedibile, che con i professionisti e gli studiosi aveva poco o niente in comune. Le sue intemperanze, le sue acrobazie interpretative, il suo soggettivismo, scambiato e condannato come narcisismo, facevano di lui un personaggio-autore tanto idiosincratico da risultare indecifrabile o scandaloso. Fu tuttavia proprio per questo che nel corso di un decennio o poco più affascinò e quasi ipnotizzò una nuova generazione di critici non più allevati e intossicati da metodologie e teorie della letteratura.

Fino al luglio 1986 non avevo mai letto Garboli. Ero stato vittima, senza saperlo, dell’esorcismo con cui era stato cancellato dai neo-avanguardisti o Gruppo 63 e dalla struttural-semiologia che da Parigi si era diffusa nelle università prima europee e poi di mezzo mondo. In quel luglio 1986 Piergiorgio Bellocchio e io avevamo fondato da poco una “rivista personale”, Diario, e dopo i primi due numeri ci chiedevamo se ne saremmo stati i soli ed esclusivi autori, o se invece avremmo accolto qualche altro collaboratore. Ma ecco comparire Garboli su Repubblica, chiamato dal suo amico Carlo Caracciolo. Io avevo già satireggiato quel giornale definendolo, in un saggio piuttosto minuzioso, un “club esclusivo ma di massa”, dato che si stava candidando a guida di una sinistra umiliata e frastornata, ma tuttavia snob, con Eugenio Scalfari leader indiscusso.

Garboli, allora, mi si rivelò subito come un possibile compagno di strada del nostro Diario. Il suo articolo, con un colpo da maestro, rivelava tutta la libertà intellettuale e l’immaginazione sociologica di Garboli. A essere preso di mira era infatti un idolo della cultura parigina, il guru neofreudiano Jacques Lacan, con il suo linguaggio magneticamente esoterico. La rivista tedesca Kursbuch del nostro amico Enzensberger aveva anni prima provveduto a ridicolizzare la french theory con un articolo intitolato “Lacancan e Derridada”. Garboli, innamorato di Molière e della sua critica della cultura, intuì qualcosa di più radicale e profondo. Lacan veniva smascherato come un attuale tartuffe. Diceva Garboli: “Tartuffe era uno psicanalista ante litteram, un politico del profondo. Molière ci aveva preceduto di tre secoli”. Il suo personaggio era “un archetipo, il modello dei metodi di comportamento del potere quando nasce da ‘consensi occulti’ e ‘opinioni intoccabili’ (…) Tre secoli fa aveva bisogno della religione, oggi non può fare a meno della cultura”. La categoria degli attuali impostori era infatti affollata di intellettuali terapeutici, che promettono di dare salute, equilibrio psichico, promozione sociale, salvezza culturale e opinioni ortodosse.

Era questo il Garboli migliore secondo me e secondo Bellocchio: un possibile collaboratore di una rivista come il nostro Diario, che aveva scelto la cultura dominante e gli intellettuali come primi obiettivi di satira. E che cos’è un critico letterario se non è anche un critico sociale, un critico del costume, delle false fedi, delle maschere, delle mode, del linguaggio e di quei gerghi intimidatori a cui i custodi della cultura sentono il bisogno di ubbidire? Con i suoi saggi letterari Garboli rimescolò anche le carte del Novecento italiano privilegiando Pascoli, Longhi, Soldati, Natalia Ginzburg, Antonio Delfini, Vittorio Sereni, Sandro Penna, Elsa Morante, Goffredo Parise… La critica letteraria di Garboli (che con Diario non collaborò mai) metteva a nudo gli autori, prima di decifrarne le opere. Aveva bisogno di elaborare ritratti dal vero e dal vivo di scrittori frequentati di persona. Un errore di metodo? Un abuso? Ma senza tipi umani, senza personaggi in scena, la letteratura e la cultura che cosa sono?